|

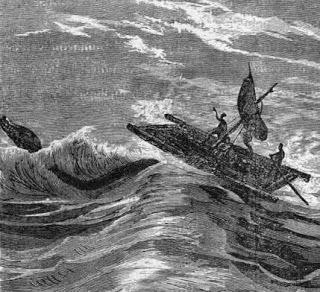

| Jules Verne. Voyage au centre de la Terre, 1864 |

Descends

dans le cratère du Yocul de Sneffels que l’ombre du Scartaris vient caresser

avant les calendes de Juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre

de la Terre. Ce que j’ai fait. Arne Saknussemm.

Descends

dans le cratère du Yocul de Sneffels que l’ombre du Scartaris vient caresser

avant les calendes de Juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre

de la Terre. Ce que j’ai fait. Arne Saknussemm. un Paradis au-delà du Ciel. Les montées de

lave qui débordent des caldeiras des volcans, les boues bouillonnantes et les

geysers qui alimentent en énergie l’Islande et la Nouvelle-Zélande sont là pour

nous le rappeler. Dans la Grèce antique, l’Etna interpellait déjà la curiosité

des savants présocratiques. Le Stromboli, par son activité constante, était dit

le «phare de la Méditerranée». L’explosion d’un mégavolcan à Santorin, dans la

mer Égée, serait à l’origine d’une première catastrophe géologique à se produire

depuis le néolithique. Ce serait là la source des récits concernant

l’Atlandide, voire même le Déluge biblique.

un Paradis au-delà du Ciel. Les montées de

lave qui débordent des caldeiras des volcans, les boues bouillonnantes et les

geysers qui alimentent en énergie l’Islande et la Nouvelle-Zélande sont là pour

nous le rappeler. Dans la Grèce antique, l’Etna interpellait déjà la curiosité

des savants présocratiques. Le Stromboli, par son activité constante, était dit

le «phare de la Méditerranée». L’explosion d’un mégavolcan à Santorin, dans la

mer Égée, serait à l’origine d’une première catastrophe géologique à se produire

depuis le néolithique. Ce serait là la source des récits concernant

l’Atlandide, voire même le Déluge biblique. Empédocle, le savant d’Agri-gente, esprit original, coloré et l’un

des premiers savants atomistes, se serait précipité dans le volcan. L’Etna

aurait recraché ses sandales. Tout cela est une légende et rien ne dit

sérieusement que le savant se serait rendu au bord du volcan, aurait enlevé ses

sandales avant de se précipiter dans le cratère. Entre la légende et la vérité, nous ne saurons jamais l'exactitude de ce récit.

Empédocle, le savant d’Agri-gente, esprit original, coloré et l’un

des premiers savants atomistes, se serait précipité dans le volcan. L’Etna

aurait recraché ses sandales. Tout cela est une légende et rien ne dit

sérieusement que le savant se serait rendu au bord du volcan, aurait enlevé ses

sandales avant de se précipiter dans le cratère. Entre la légende et la vérité, nous ne saurons jamais l'exactitude de ce récit. il démontra l’existence de l’air par une simple expéri-mentation avec

la clepsydre, horloge hydrau-

il démontra l’existence de l’air par une simple expéri-mentation avec

la clepsydre, horloge hydrau-lique sur le modèle du sablier; un cylindre creux, ouvert à une extrémité et se terminant à l’autre par un cône présentant une petite ouverture à sa pointe. «On utilisait la clepsydre pour mesurer le temps en la remplissant d’eau et en laissant celle-ci s’écouler par le petit trou situé à l’extrémité du cône. Comme le sable du sablier, l’eau s’écoulait en un intervalle de temps mesuré. Empédocle montra que si l’extrémité ouverte de la clepsydre était plongée dans l’eau, tandis qu’avec un doigt on bouchait le trou de l’extrémité du cône, l’air contenu à l’intérieur empêchait l’eau de pénétrer dans la clepsydre. Réciproquement, l’appareil rempli, bien que renversé, ne pouvait pas se vider tant qu’on maintenait un doigt sur le trou. La pression de l’air maintenant l’eau à l’intérieur. Par ces expériences, il démontrait que l’air invisible était quelque chose qui pouvait occuper un espace et exercer un pouvoir» (B. Farrington. La science dans l’Antiquité, Paris, Payot, Col. Petite Bibliothèque Payot, # PBP 94, s.d., pp. 56-57)

ceinture d’or, des souliers de bronze et une couronne delphique. Il portait

des cheveux longs, se faisait suivre par des esclaves, et gardait toujours la

même gravité de visage. Quiconque le rencontrait croyait croiser un roi»

(Wikipédia, entrée Empédocle). Or, Empédocle était considéré comme un

démocrate. «Défenseur courageux de la

démocratie à Agrigente, il est contraint à l’exil par ses adversaires. Diogène

Laërce (IIe siècle apr. J.-C.) rapporte que “Aristote déclare de lui

[Empédocle] qu’il était un homme libre et dédaigneux de toute forme de pouvoir

puisqu’il refusa la royauté qui lui était offerte tant il préférait la simplicité”»

(J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris,

Fayard, 2009, p. 69). La démocratie en Sicile fut une occasion pour les savants

grecs d’exprimer leurs idées, de consigner leurs observations et de devenir

parmi les plus célèbres dans le monde autant pour la variété des champs de recherche

que la cueillette des résultats qui font le noyau de la science hellénique. En tant que démocrate,

Empédocle établit les règles de la rhétorique qui devaient plus tard s’imposer

et se développer aussi bien à Athènes qu’à Rome. Ces

présocratiques interrogeaient autant le cosmos que le corps

humain; autant la physique que les mythologies antiques. Leurs interprétations sont

ceinture d’or, des souliers de bronze et une couronne delphique. Il portait

des cheveux longs, se faisait suivre par des esclaves, et gardait toujours la

même gravité de visage. Quiconque le rencontrait croyait croiser un roi»

(Wikipédia, entrée Empédocle). Or, Empédocle était considéré comme un

démocrate. «Défenseur courageux de la

démocratie à Agrigente, il est contraint à l’exil par ses adversaires. Diogène

Laërce (IIe siècle apr. J.-C.) rapporte que “Aristote déclare de lui

[Empédocle] qu’il était un homme libre et dédaigneux de toute forme de pouvoir

puisqu’il refusa la royauté qui lui était offerte tant il préférait la simplicité”»

(J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris,

Fayard, 2009, p. 69). La démocratie en Sicile fut une occasion pour les savants

grecs d’exprimer leurs idées, de consigner leurs observations et de devenir

parmi les plus célèbres dans le monde autant pour la variété des champs de recherche

que la cueillette des résultats qui font le noyau de la science hellénique. En tant que démocrate,

Empédocle établit les règles de la rhétorique qui devaient plus tard s’imposer

et se développer aussi bien à Athènes qu’à Rome. Ces

présocratiques interrogeaient autant le cosmos que le corps

humain; autant la physique que les mythologies antiques. Leurs interprétations sont

parfois fort étonnantes. «Tous les êtres

et toutes les choses sont nés du mélange (la force de l’amour) et de la

séparation (la force de la haine) entre ces quatre substances originaires [l’Air,

le Feu, l’Eau et la Terre]. Le monde ne

pourrait exister si l’amour prenait définitivement le dessus sur la haine ou

inversement, car, dans le premier cas, règnerait l’absolue confusion et, dans

le second, la complète séparation. Le cosmos connaît donc fort heureusement une

alternance de périodes stériles et de périodes fécondes même si, à mesure que

les éléments se mêlent davantage dans l’univers, les animaux et les hommes se

font plus harmonieux et plus viables» (J.-Y. Frétigné. ibid. p. 69). Nous ne sommes pas loin du tragique freudien!

parfois fort étonnantes. «Tous les êtres

et toutes les choses sont nés du mélange (la force de l’amour) et de la

séparation (la force de la haine) entre ces quatre substances originaires [l’Air,

le Feu, l’Eau et la Terre]. Le monde ne

pourrait exister si l’amour prenait définitivement le dessus sur la haine ou

inversement, car, dans le premier cas, règnerait l’absolue confusion et, dans

le second, la complète séparation. Le cosmos connaît donc fort heureusement une

alternance de périodes stériles et de périodes fécondes même si, à mesure que

les éléments se mêlent davantage dans l’univers, les animaux et les hommes se

font plus harmonieux et plus viables» (J.-Y. Frétigné. ibid. p. 69). Nous ne sommes pas loin du tragique freudien! quatre éléments étaient les plus

suscep-tibles de se ren-

quatre éléments étaient les plus

suscep-tibles de se ren-contrer : la bouche de l’Etna, dont les éruptions intermit-

tentes présen-

tent de la terre réduite en liquide (lave) par le mélange de l’Eau, de l’Air et du Feu. En tenant compte de cette cosmologie, la bouche de l’Etna se révélait le point d’anéantissement dans l’absolue confusion : «Des masses de feu s’avancent; devant, elles roulent pêle-mêle d’informes quartiers de roches, des nuées de sables noirs s’envolent avec fracas […] Un fleuve tranquille laisse s’écouler ses flots […] Rien n’arrête la houle ignée, nulle digue ne la contient», écrit Empédocle (Cité in M. Krafft. Les feux de la Terre Histoires de volcans, Paris, Gallimard, Col. Découvertes, # 113, 1991, p. 35). Une telle expérience, le menant par fascination jusqu’à à se jeter

dans la bouche du volcan, pouvait aussi bien

signifier une rencontre expéri-

dans la bouche du volcan, pouvait aussi bien

signifier une rencontre expéri-mentale sur les fins dernières de l’univers qu’un simple suicide. Quoi qu’il en soit, toute cette science contenue en un seul homme faisait du médecin un thaumaturge; du physicien un magicien. Comme l’écrit encore Frétigné : «Philosophe, le terme peut sembler inadapté pour ce personnage qui jouit, de son vivant, de la réputation d’avoir des pouvoirs magiques lui permettant de maîtriser les forces de la nature. Cette aura mythique est corroborée par sa mort volontaire, lorsqu’il se serait jeté dans le feu divin de l’Etna, abandonnant à la terre ses seules sandales. Personnalité déjà extraordinaire pour les Anciens, “Empédocle, dans les consciences modernes, où il continue à vivre, représente l’homme antique dans sa force prométhéenne, l’initié de la nature et des sciences secrètes qui voulut dépasser la condition humaine” [J. Bollack]».

d’odeur de souffre -, est présent dans

la littérature mondiale; en Occident, on en trouve des récits de Pline le Jeune racontant l’éruption fatidique du Vésuve en 79 après J.-C. au roman de Malcolm Lowry

(1909-1957), Under the Volcano (1947)

(surtout lorsqu’on sait que le manuscrit faillit périr dans un incendie). La

trame du roman pourrait fort bien apparaître comme une métaphore de la

cosmologie d’Empédocle où le métissage des éléments sous la pulsion érotique

conduit à une auto-destruction aussi bien que si elle était commandée par la

pulsion de mort qui sépare les êtres. Quoi qu'il en soit, cette fascination pour les effets

d’odeur de souffre -, est présent dans

la littérature mondiale; en Occident, on en trouve des récits de Pline le Jeune racontant l’éruption fatidique du Vésuve en 79 après J.-C. au roman de Malcolm Lowry

(1909-1957), Under the Volcano (1947)

(surtout lorsqu’on sait que le manuscrit faillit périr dans un incendie). La

trame du roman pourrait fort bien apparaître comme une métaphore de la

cosmologie d’Empédocle où le métissage des éléments sous la pulsion érotique

conduit à une auto-destruction aussi bien que si elle était commandée par la

pulsion de mort qui sépare les êtres. Quoi qu'il en soit, cette fascination pour les effets  ambigus

du feu volcanique a inspiré au philosophe Gaston Bachelard (1884-1962) l'idée d'un complexe d’Empédocle. Qui est fasciné par le feu (l’appel du bûcher), la destruction [par le feu] plus qu’un changement, est perçue carrément comme un

renouvellement. D’Empédocle à Geoffrey Firmin, le consul britannique alcoolique

au Mexique du roman de Lowry, ce type de rêveur illustrerait la thèse de Bachelard. Elle rend compte également de la

synthèse des possibles pour expliquer le récit légendaire de la mort

d’Empédocle.

ambigus

du feu volcanique a inspiré au philosophe Gaston Bachelard (1884-1962) l'idée d'un complexe d’Empédocle. Qui est fasciné par le feu (l’appel du bûcher), la destruction [par le feu] plus qu’un changement, est perçue carrément comme un

renouvellement. D’Empédocle à Geoffrey Firmin, le consul britannique alcoolique

au Mexique du roman de Lowry, ce type de rêveur illustrerait la thèse de Bachelard. Elle rend compte également de la

synthèse des possibles pour expliquer le récit légendaire de la mort

d’Empédocle. lasses de leur

complice Olympe, décident de l’immoler en la précipitant dans le cratère»

(P. Roger. Sade La philosophie dans le

pressoir, Paris, Grasset, Col. Théoriciens, 1976, p. 159). Après l'avoir savamment torturée, elles la

précipitent «dans les flammes du Vésuve,

sous le prétexte que la princesse “tenant encore à ses préjugés, susceptible

d’être convertie au premier malheur qui lui serait arrivé, […] par cette seule

faiblesse, n’était pas digne de deux femmes aussi corrompues que nous”»,

et, d’ajouter Annie Le Brun : «En

mettant prématurément fin à cette existence, Juliette et Clairwil corrigent en

quelque sorte le manque d’énergie de leur amie, accomplissant par son meurtre

l’excès devant lequel celle-ci s’est dérobée» (A. Le Brun. Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris,

Gallimard, Col. Folio-essais, # 226, 1986, pp. 285-286). Les sens n’étant pas

assez mélangés dans le corps de la princesse méritaient d’aller se ressourcer,

comme Empédocle, au creux d’un cratère rempli de lave.

lasses de leur

complice Olympe, décident de l’immoler en la précipitant dans le cratère»

(P. Roger. Sade La philosophie dans le

pressoir, Paris, Grasset, Col. Théoriciens, 1976, p. 159). Après l'avoir savamment torturée, elles la

précipitent «dans les flammes du Vésuve,

sous le prétexte que la princesse “tenant encore à ses préjugés, susceptible

d’être convertie au premier malheur qui lui serait arrivé, […] par cette seule

faiblesse, n’était pas digne de deux femmes aussi corrompues que nous”»,

et, d’ajouter Annie Le Brun : «En

mettant prématurément fin à cette existence, Juliette et Clairwil corrigent en

quelque sorte le manque d’énergie de leur amie, accomplissant par son meurtre

l’excès devant lequel celle-ci s’est dérobée» (A. Le Brun. Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris,

Gallimard, Col. Folio-essais, # 226, 1986, pp. 285-286). Les sens n’étant pas

assez mélangés dans le corps de la princesse méritaient d’aller se ressourcer,

comme Empédocle, au creux d’un cratère rempli de lave. serment… je vois l’abîme, et m’y

précipite avec délices”. “Le crime est si délicieux!… je ne connais rien qui

m’échauffe comme le crime : l’amour est si bête auprès de lui… (les

crimes) que la vengeance m’a fait commettre ne paraissent pas aussi bons que

ceux de la lubricité; je chéris ceux-là plus que tout”. Et elle avoue qu’elle

brûle de se souiller d’un parricide. C’est, dit l’experte Juliette, “un être

au-dessus de tous les préjugés et souillé de tous les crimes”. Elle raconte à

Juliette comment, à douze ans, elle fut coupable d’un “infanticide affreux”, un

“infanticide exécrable”, “un meurtre prémédité dans cette espèce de délire,

dans ce décousu, divin langage de l’ivresse où nous plonge la lubricité”. Et

Juliette décrit le “libertinage effréné” de Madame Borghèse, qui avait tous les

goûts, toutes les fantaisies : “un eunuque, un hermaphrodite, un nain, une

femme de quatre-vingts ans, un dindon, un singe, un très gros dogue, une chèvre

et un petit garçon de quatre ans”» (R.-G. Lacombe. Sade et ses masques, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique,

1974, pp. 234-235). Après un tel panégyrique, on se demande comment on peut

être susceptible d’être convertie par un

malheur? Mais le pape Pie VI a prévenu Juliette : Olympe est «à tout moment déchirée de remords», ce que confirme l'infâme Charlotte de Naples: «Ton Olympe est une bégueule, son tempérament l'emporte quelquefois, mais elle est timide et poltronne : il ne faudrait qu'un coup de tonnerre pour convertir une telle femme».

serment… je vois l’abîme, et m’y

précipite avec délices”. “Le crime est si délicieux!… je ne connais rien qui

m’échauffe comme le crime : l’amour est si bête auprès de lui… (les

crimes) que la vengeance m’a fait commettre ne paraissent pas aussi bons que

ceux de la lubricité; je chéris ceux-là plus que tout”. Et elle avoue qu’elle

brûle de se souiller d’un parricide. C’est, dit l’experte Juliette, “un être

au-dessus de tous les préjugés et souillé de tous les crimes”. Elle raconte à

Juliette comment, à douze ans, elle fut coupable d’un “infanticide affreux”, un

“infanticide exécrable”, “un meurtre prémédité dans cette espèce de délire,

dans ce décousu, divin langage de l’ivresse où nous plonge la lubricité”. Et

Juliette décrit le “libertinage effréné” de Madame Borghèse, qui avait tous les

goûts, toutes les fantaisies : “un eunuque, un hermaphrodite, un nain, une

femme de quatre-vingts ans, un dindon, un singe, un très gros dogue, une chèvre

et un petit garçon de quatre ans”» (R.-G. Lacombe. Sade et ses masques, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique,

1974, pp. 234-235). Après un tel panégyrique, on se demande comment on peut

être susceptible d’être convertie par un

malheur? Mais le pape Pie VI a prévenu Juliette : Olympe est «à tout moment déchirée de remords», ce que confirme l'infâme Charlotte de Naples: «Ton Olympe est une bégueule, son tempérament l'emporte quelquefois, mais elle est timide et poltronne : il ne faudrait qu'un coup de tonnerre pour convertir une telle femme». lave s’ouvre et nous engloutisse…” La nature reste

d’abord muette, se gardant bien de troubler les plaisirs des deux femmes,

enlacées “sur le bourrelet même du volcan”. Pourtant, à peine Clairwil a-t-elle

repris la parole pour se vanter de cette impunité qu’elle est interrompue par

le volcan : “Clairwil n’avait pas fini, qu’une nuée de pierres s’élance et

retombe en pluie autour de nous”. Est-ce la vengeance qui gronde dans le

cratère? Est-ce la réponse attendue? Dans le dialogue qui reprend entre

Juliette et son amie, cette hypothèse n’est même pas évoquée. Le discours de la

philosophie l’exclut. Des deux interprétations données lors de l’éruption,

aucune qui rapporte celle-ci à la provocation de Clairwil. Le défi est déjà

oublié. La divergence est ailleurs» (P. Roger. Op.

cit. pp. 159-160).

lave s’ouvre et nous engloutisse…” La nature reste

d’abord muette, se gardant bien de troubler les plaisirs des deux femmes,

enlacées “sur le bourrelet même du volcan”. Pourtant, à peine Clairwil a-t-elle

repris la parole pour se vanter de cette impunité qu’elle est interrompue par

le volcan : “Clairwil n’avait pas fini, qu’une nuée de pierres s’élance et

retombe en pluie autour de nous”. Est-ce la vengeance qui gronde dans le

cratère? Est-ce la réponse attendue? Dans le dialogue qui reprend entre

Juliette et son amie, cette hypothèse n’est même pas évoquée. Le discours de la

philosophie l’exclut. Des deux interprétations données lors de l’éruption,

aucune qui rapporte celle-ci à la provocation de Clairwil. Le défi est déjà

oublié. La divergence est ailleurs» (P. Roger. Op.

cit. pp. 159-160). le mode du badinage : “Crois que tu te trompes sur la

cause de la pluie de pierres qui vient de nous inonder : elle n’est autre

que la demande que nous fait Olympe de ses habits; il faut les lui rendre”».

Ce qui était fort sérieux, constitutif même de la cosmologie d’Empédocle,

devient ici pure risée de la connaissance, de la science et de la philosophie.

Ce qui était amour chez Empédocle est ramené à la seule expression de la haine,

qui, comme le disait la princesse, anime la lubricité qui rend l’amour

«bête» : «Mais derrière le

badinage, c’est une autre position face à la nature qui s’exprime. Ce n’est

pas, bien sûr, la victime immolée qui se fait entendre par cette éruption;

encore moins la voix d’une nature irritée et vengeresse. Mais ce n’est pas non

plus l’insensible nature, réduite à la neutralité du cause à effet

scientifique. La suite du texte, où cesse le dialogue, et où reprend le fil du

récit assumé par Juliette narratrice, confirme et précise le propos badin de

Juliette héroïne : “Nous déjeunâmes ensuite. Aucun bruit ne se fit

entendre; le crime était consommé, la nature était satisfaite” Celle qui a parlé, et qui maintenant se

tait, c’est la nature méchante que le crime met en joie» (P. Roger. Ibid. pp. 160-161).

le mode du badinage : “Crois que tu te trompes sur la

cause de la pluie de pierres qui vient de nous inonder : elle n’est autre

que la demande que nous fait Olympe de ses habits; il faut les lui rendre”».

Ce qui était fort sérieux, constitutif même de la cosmologie d’Empédocle,

devient ici pure risée de la connaissance, de la science et de la philosophie.

Ce qui était amour chez Empédocle est ramené à la seule expression de la haine,

qui, comme le disait la princesse, anime la lubricité qui rend l’amour

«bête» : «Mais derrière le

badinage, c’est une autre position face à la nature qui s’exprime. Ce n’est

pas, bien sûr, la victime immolée qui se fait entendre par cette éruption;

encore moins la voix d’une nature irritée et vengeresse. Mais ce n’est pas non

plus l’insensible nature, réduite à la neutralité du cause à effet

scientifique. La suite du texte, où cesse le dialogue, et où reprend le fil du

récit assumé par Juliette narratrice, confirme et précise le propos badin de

Juliette héroïne : “Nous déjeunâmes ensuite. Aucun bruit ne se fit

entendre; le crime était consommé, la nature était satisfaite” Celle qui a parlé, et qui maintenant se

tait, c’est la nature méchante que le crime met en joie» (P. Roger. Ibid. pp. 160-161). n’est ici

que la métaphore de l’inconscient des deux libertines. L’homicide tabou de la

princesse Borghèse s’adresse au Surmoi de Clairwil et Juliette. Qui ira la plus

loin dans la transgression? Lorsque l’inconscient se manifeste pendant l’amour

sapphique, il ramène les libertines à l’esprit par une pluie de roches.

Clairwil donne la réponse, avatar burlesque de la

cosmologie d’Empédocle. Sans le savoir, elle fait preuve de faiblesse aux yeux de

Juliette qui participera plus tard à son assassinat. Juliette, plus frondeuse, se moque de la Nature, c’est-à-dire à la fois du Ça qui commande le crime et du

Surmoi qui l’interdit. Mais aussi de toutes raisons raisonnantes du genre qui

constituent les sophismes de la philosophie de Sade. De fait, le bloc d’abîme s’est enfoncé et le Néant

s’impose.

n’est ici

que la métaphore de l’inconscient des deux libertines. L’homicide tabou de la

princesse Borghèse s’adresse au Surmoi de Clairwil et Juliette. Qui ira la plus

loin dans la transgression? Lorsque l’inconscient se manifeste pendant l’amour

sapphique, il ramène les libertines à l’esprit par une pluie de roches.

Clairwil donne la réponse, avatar burlesque de la

cosmologie d’Empédocle. Sans le savoir, elle fait preuve de faiblesse aux yeux de

Juliette qui participera plus tard à son assassinat. Juliette, plus frondeuse, se moque de la Nature, c’est-à-dire à la fois du Ça qui commande le crime et du

Surmoi qui l’interdit. Mais aussi de toutes raisons raisonnantes du genre qui

constituent les sophismes de la philosophie de Sade. De fait, le bloc d’abîme s’est enfoncé et le Néant

s’impose. Car l’inconscient n’est que le vase du refoulé. Avant le refoulé, il n’y

a que le néant. Sans la lutte du Ça et du Surmoi, il n’y a pas de Moi et le Moi

ne peut être libéré du néant que par l’action du refoulement. C’est la seconde

naissance, celle de la maïeutique socratique dont la «philosophie» de Sade

n’est que l’inversion destrudinale. De quoi peut accoucher un volcan? De la

lave brûlante du Vésuve qui enseveli Pompéi? De la nuée ardente qui brûla sans

Car l’inconscient n’est que le vase du refoulé. Avant le refoulé, il n’y

a que le néant. Sans la lutte du Ça et du Surmoi, il n’y a pas de Moi et le Moi

ne peut être libéré du néant que par l’action du refoulement. C’est la seconde

naissance, celle de la maïeutique socratique dont la «philosophie» de Sade

n’est que l’inversion destrudinale. De quoi peut accoucher un volcan? De la

lave brûlante du Vésuve qui enseveli Pompéi? De la nuée ardente qui brûla sans

consumer Saint-Pierre de la Martinique? Des pluies de roches provenant de la

désintégration même du volcan comme lors de l’éruption du Krakatoa? Des

avalanches de boues qui proviennent d’un quelconque glacier qui coiffe le

sommet du cratère au moment de l’éruption, comme en 1985, en Colombie, lors de

l’éruption du Nevado del Ruiz? Stopper le

consumer Saint-Pierre de la Martinique? Des pluies de roches provenant de la

désintégration même du volcan comme lors de l’éruption du Krakatoa? Des

avalanches de boues qui proviennent d’un quelconque glacier qui coiffe le

sommet du cratère au moment de l’éruption, comme en 1985, en Colombie, lors de

l’éruption du Nevado del Ruiz? Stopper le  refoulement et le néant déstructure l'Être. La tragédie de la pensée présocratique est que l’amour comme la haine,

l’accouplement comme la séparation, conduisent tous deux à la mort. Et c’est

cette tragédie que Freud reformulera en termes psychologiques.

refoulement et le néant déstructure l'Être. La tragédie de la pensée présocratique est que l’amour comme la haine,

l’accouplement comme la séparation, conduisent tous deux à la mort. Et c’est

cette tragédie que Freud reformulera en termes psychologiques. et l’explosion

sadienne : le voyage initiatique tel que proposé par Jules Verne

(1828-1905), l’auteur français des voyages extraordinaires de la fin du XIXe siècle. L’un

des premiers romans d’aventures de Jules Verne est le Voyage au centre de la Terre (1864). Il suit juste les Cinq semaines en ballon, le premier roman publié l’année

précédente. Ce n’est pas le plus connu des romans de Verne tant il n’a pas la

richesse et la fougue des romans qui viendront plus tard : Michel Strogoff, Le tour du monde en

quatre-vingts jours et surtout Vingt

mille lieues sous les mers qui reprend un peu la même démarche symbolique du Voyage au centre de la Terre.

et l’explosion

sadienne : le voyage initiatique tel que proposé par Jules Verne

(1828-1905), l’auteur français des voyages extraordinaires de la fin du XIXe siècle. L’un

des premiers romans d’aventures de Jules Verne est le Voyage au centre de la Terre (1864). Il suit juste les Cinq semaines en ballon, le premier roman publié l’année

précédente. Ce n’est pas le plus connu des romans de Verne tant il n’a pas la

richesse et la fougue des romans qui viendront plus tard : Michel Strogoff, Le tour du monde en

quatre-vingts jours et surtout Vingt

mille lieues sous les mers qui reprend un peu la même démarche symbolique du Voyage au centre de la Terre. l'Heims-Kringla de Snorre Turleson, duquel s'échappe un message codé en runiques d’un alchimiste du XVIe siècle, Arne Saknussemm. En suivant le récit islandais du XIIe siècle, Saknussemm serait pénétré par la bouche d'un volcan, le Snæfellsjökull, plus communément appelé le Sneffels, situé à

l’extrémité ouest de l’Islande, pour se rendre jusqu'au centre de la Terre. Évidemment, Lidenbrock et Axel s’embarquent dans l'aventure. Ils se prennent un guide islandais, Hans Bjelke, et pénètrent à

l’intérieur du volcan avec l’espoir d’y trouver des passages qui permettront de refaire le trajet de Saknussemm. Comme tient à le souligner le biographe américain de

Verne, H. R. Lottman, «Son nouveau livre,

Voyage au centre de la Terre, s’inspirait

d’une science moins visible que les explorations précédentes. Le fait que

l’auteur se permette de spéculer librement sur la nature de la planète, et que

sa recherche commence et s’achève à l’intérieur d’un volcan – thème qui allait

continuer à fasciner Verne – incita certains à voir la descente, avec ses

épreuves et son mystère, comme un voyage initiatique pour le plus jeune des

deux protagonistes» (H. R. Lottman. Jules

Verne, Paris, Flammarion, 1996, p. 129).

l'Heims-Kringla de Snorre Turleson, duquel s'échappe un message codé en runiques d’un alchimiste du XVIe siècle, Arne Saknussemm. En suivant le récit islandais du XIIe siècle, Saknussemm serait pénétré par la bouche d'un volcan, le Snæfellsjökull, plus communément appelé le Sneffels, situé à

l’extrémité ouest de l’Islande, pour se rendre jusqu'au centre de la Terre. Évidemment, Lidenbrock et Axel s’embarquent dans l'aventure. Ils se prennent un guide islandais, Hans Bjelke, et pénètrent à

l’intérieur du volcan avec l’espoir d’y trouver des passages qui permettront de refaire le trajet de Saknussemm. Comme tient à le souligner le biographe américain de

Verne, H. R. Lottman, «Son nouveau livre,

Voyage au centre de la Terre, s’inspirait

d’une science moins visible que les explorations précédentes. Le fait que

l’auteur se permette de spéculer librement sur la nature de la planète, et que

sa recherche commence et s’achève à l’intérieur d’un volcan – thème qui allait

continuer à fasciner Verne – incita certains à voir la descente, avec ses

épreuves et son mystère, comme un voyage initiatique pour le plus jeune des

deux protagonistes» (H. R. Lottman. Jules

Verne, Paris, Flammarion, 1996, p. 129).En effet, l’intrigue est lente à démarrer. On passe du décryptage du texte runique à des intrigues secondaires qui font que la première partie du roman se résume aux difficultés pour se rendre en Islande, alors possession du Danemark. On a droit également à un cours de volcanologie 101. Contemplant une carte de l’Islande, le professeur Lidendrock souligne la presqu’île à l’extrémité ouest de l’Islande où est situé le Sneffels :

« “- Une sorte de presqu’île semblable à un os décharné, que termine une énorme rotule, remarque Axel.- La comparaison est juste, mon garçon; maintenant, n’aperçois-tu rien sur cette rotule?- Si un mont qui semble avoir poussé en mer.- Bon! c’est le Sneffels.- Le Sneffels?- Lui-même, une montagne haute de cinq mille pieds, l’une des plus remarquables de l’île, et à coup sûr la plus célèbre du monde entier, si son cratère aboutit au centre du globe.- Mais c’est impossible! m’écriai-je, haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition.- Impossible! répondit le professeur Lidenbrock d’un ton sévère. Et pourquoi cela?- Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes, et qu’alors…- Et si c’est un cratère éteint?- Éteint?- Oui. Le nombre des volcans en activité à la surface du globe n’est actuellement que de trois cents environ; mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. Or, le Sneffels compte parmi ces derniers, et, depuis les temps historiques, il n’a eu qu’une seule éruption, celle de 1219; à partir de cette époque, ses rumeurs se sont apaisées peu à peu, et il n’est plus au nombre des volcans actifs”.À ces affirmations positives je n’avais absolument rien à répondre…» (J. Verne. Voyage au centre de la Terre, Paris, J. Hetzel, rééd. Livre de poche, Col. Jules Verne, # 2029, s.d., p. 45).

donc la hauteur du Sneffels (5 000

pieds

donc la hauteur du Sneffels (5 000

pieds/1,5240 m) et lui donne une éruption mil ans après la dernière enregis-

trée. Mais là où il a raison : le volcan apparaît bien comme éteint. Un peu à la manière de l’île de Surtsey, qui émergea de l’Atlantique, au sud-est de l'Islande, à la suite d’une poussée volcanique en 1963, le Sneffels semble être né sur la côte ouest de l’Islande, se reliant à cette dernière par une péninsule, le Snæfelisnes, que l’on voit très bien par image satellite.

Axel

se rebelle. Cette porte doit être fermée. Comme l’incons-

Axel

se rebelle. Cette porte doit être fermée. Comme l’incons-cient, n’y pénètre pas qui veut ni sans danger. Pour une fois, l’adoles-

cent lucide semble mieux averti que le vieux savant perdu dans sa mégalomanie. Car Lidenbrock se refuse à cette hypothèse. Le volcan est éteint. Sa lave est séchée. En suivant la crevasse, il est possible d’atteindre le fond de la Terre, c’est-à-dire, ce qui serait dans la cosmologie d’Empédocle et de Sade, le néant. Lidenbrock prend même les accents de Clairwil et de Juliette quand, une fois rendu en Islande, il contourne la base du volcan et lance un défi au Sneffels, comme elles en avaient lancé un au Vésuve : «Voilà donc le géant que je vais dompter» (J. Verne. Ibid. p. 117). Étrange voyage que celui que nous propose-là M. Verne.

châtiment qui les attend, une trombe s’abat sur

la monta-

châtiment qui les attend, une trombe s’abat sur

la monta-gne : «Je portai mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierre ponce pulvéri-

sée, de sable et de poussière s’élevait en tournoyant comme une trombe : le vent la rabattait sur le flanc du Sneffels, auquel nous étions accrochés; ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette trombe s’inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de “mistour” en langue islandaise» (J. Verne. Ibid. p. 134). Comme le Vésuve grommelant ses pierres aux provocatrices Juliette et Clairwil, ici la trombe du glacier annonce que la transgression risque d’avoir des effets périlleux.

qui, selon la thèse acceptée de Humphrey Davy, devrait se refroidir plus on pénètre au fond du cratère. La croûte terrestre serait-elle

plus épaisse que prévue? Des chemins différents ne cessent de s’offrir. Lequel

prendre? On ne peut quand même pas se diviser. Puis, il semblerait que plutôt

descendre la cheminée, les voyageurs soient en pleine remontée. Une fois la parois de lave

séchée passée : «À midi un changement

d’aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m’en aperçus à

l’affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au

revêtement de lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches

inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de

transition, en pleine période silurienne» (J. Verne. Ibid. p. 165). La perspicacité du jeune Axel déjoue à nouveau le

lunatique professeur. Nous remontons l’histoire de la Terre. Voici les vestiges

des premières plantes apparues sur la planète. Les voyageurs marchent sur les

traces déshydratées des plantes et des premiers animaux marins dont Axel

ramasse la coquille. La reconnaissance du célèbre trilobite finit par confirmer l’hypothèse

d’Axel.

qui, selon la thèse acceptée de Humphrey Davy, devrait se refroidir plus on pénètre au fond du cratère. La croûte terrestre serait-elle

plus épaisse que prévue? Des chemins différents ne cessent de s’offrir. Lequel

prendre? On ne peut quand même pas se diviser. Puis, il semblerait que plutôt

descendre la cheminée, les voyageurs soient en pleine remontée. Une fois la parois de lave

séchée passée : «À midi un changement

d’aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m’en aperçus à

l’affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au

revêtement de lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches

inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de

transition, en pleine période silurienne» (J. Verne. Ibid. p. 165). La perspicacité du jeune Axel déjoue à nouveau le

lunatique professeur. Nous remontons l’histoire de la Terre. Voici les vestiges

des premières plantes apparues sur la planète. Les voyageurs marchent sur les

traces déshydratées des plantes et des premiers animaux marins dont Axel

ramasse la coquille. La reconnaissance du célèbre trilobite finit par confirmer l’hypothèse

d’Axel.C'est ici une maladresse du romancier d'avoir voulu suivre une démarche progressive, par ordre du plus ancien au plus récent, pour suivre la chronologie de la vie, plutôt que d'avoir usé de la démarche récurrente, c'est-à-dire, comme le souhaitaient d'Alembert et Marx, procéder par le plus récent pour régresser vers le plus ancien. Comme nous savons que le Stromboli sera le terminus de l'aventure, on peut imaginer une

échelle chronolo-

échelle chronolo-gique qui part du Sneffels (qui donne accès aux terres les plus ancien-

nes) et va du Silurien au Pliocène puis au Quaternaire à mesure qu'on se rapproche de l'île méditerranéenne. Imbu de la philosophie whig de l'histoire, Verne devait commettre une torsion qui contredisait même la perspective de pénétrer jusqu'au centre de la Terre, c'est-à-dire atteindre les limites les plus reculées de notre planète au fur et à mesure qu'on s'enfonçait dans la cheminée du volcan. Sur le coup, les lecteurs ne semblent pas s'être aperçus de cette bévue poétique.

«La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre de terrains. Des spécimens de marbres magnifiques revêtaient les murailles, les uns d’un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d’un jaune taché de plaques rouges; plus loin, des échantillons de grisottes à couleurs sombres, dans lesquels le calcaire se relevait en nuances vives.La plupart de ces marbres offraient des empreintes d’animaux primitifs. Depuis la veille, la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j’apercevaisdes débris d’un ordre plus parfait; entre autres, des poissons Ganoïdes et ces Sauropteris dans lesquels l’œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d’animaux de cette espèce, et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelle formation.

Il devenait évident que nous remontions l’échelle de la vie animale dont l’homme occupe le sommet. Mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde». (J. Verne. Ibid. p. 169).

«Après dix heures de marche, je remarquai que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre, le schiste, le calcaire, le grès des murailles, faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m’appuyai sur sa paroi gauche.Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire. Je regardai de plus près. Nous étions en pleine houillère.“- Une mine de charbon! m’écriai-je.[…]Toute l’histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois, et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d’argile compacts, et comme écrasés par les couches supérieures.

À cet âge du monde qui précéda l’époque secondaire, la terre se recouvrit d’immenses végétations dues à la double action d’une chaleur tropicale et d’une humidité persistante. Une atmosphère de vapeurs enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil.De là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau. Peut-être même l’astre du jour n’était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les “climats” n’existaient pas encore, et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l’équateur et aux pôles. D’où venait-elle? De l’intérieur du globe.En dépit des théories du professeur Lidenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde; son action se faisait sentir jusqu’aux dernières couches de l’écorce terrestre; les plantes, privées des bienfaisants effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours.Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées seulement, d’immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophylites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers.Or, c’est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L’écorce encore élastique du globe obéissait aux mouvements de la masse liquide qu’elle recouvrait. De là des fissures, des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables.

Alors intervint l’action de la chimie naturelle : au fond des mers, les masses végétales se firent tourbe d’abord; puis grâce à l’influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète» (J. Verne. op. cit. pp. 170, 172-174).

«Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon qu’une consommation excessive doit, pourtant, épuiser en moins de trois siècles, si les peuples industriels n’y prennent garde.Ces réflexions me venaient à l’esprit pendant que je considérais les richesses houillèresaccumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L’exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon, d’ailleurs, quand la houille est encore répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées? Aussi, telles je voyais ces couches intactes, telles elles seraient lorsque sonnerait la dernière heure du monde» (J. Verne. ibid. p. 174).

dépressif. Dans Voyage au centre de la Terre, on peut identifier trois figures de Père. Le plus ancien est aussi le plus lointain; c'est Snorri Turluson, l'auteur de l'Heims Kringla au XIIe siècle qui sème l'idée que l'on peut pénétrer au fond de la terre par le cratère du Sneffels. Puis vient Arne Saknussemm, qui est descendu aux enfers et est ressuscité pour nous laisser le parchemin codé. Enfin, l'oncle Lidenbrock, le «Saint-Esprit» qui ne cesse d'expliquer, d'exposer, de supposer. Il est cette raison raisonnante repoussée par la Juliette de Sade. Pour un auteur si peu religieux que Verne, il est étonnant de voir combien la Trinité agit sur Axel, le jeune héros, comme le spectre du père sur Hamlet. Mais, pas de mère? La profonde vulnérabilité où se trouve plongée Axel, éloigné du groupe, va la faire ressurgir par le moyen religieux. Sans doute est-ce là de ces «préjugés» qui rendaient la princesse Borghèse «susceptible d’être convertie au premier

malheur qui» pu lui arriver? «Quand

je me vis ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour

mon salut, je songeai aux secours du Ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux

de ma mère que je n’avais connue qu’au temps des baisers, revinrent à ma

mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droits que j’eusse d’être

entendu du Dieu auquel je m’adressais si tard, et je l’implorai avec ferveur.

Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer

sur ma situation toutes les forces de mon intelligence» (J. Verne. ibid. p. 214). C’est le moment le plus

sombre du roman.

dépressif. Dans Voyage au centre de la Terre, on peut identifier trois figures de Père. Le plus ancien est aussi le plus lointain; c'est Snorri Turluson, l'auteur de l'Heims Kringla au XIIe siècle qui sème l'idée que l'on peut pénétrer au fond de la terre par le cratère du Sneffels. Puis vient Arne Saknussemm, qui est descendu aux enfers et est ressuscité pour nous laisser le parchemin codé. Enfin, l'oncle Lidenbrock, le «Saint-Esprit» qui ne cesse d'expliquer, d'exposer, de supposer. Il est cette raison raisonnante repoussée par la Juliette de Sade. Pour un auteur si peu religieux que Verne, il est étonnant de voir combien la Trinité agit sur Axel, le jeune héros, comme le spectre du père sur Hamlet. Mais, pas de mère? La profonde vulnérabilité où se trouve plongée Axel, éloigné du groupe, va la faire ressurgir par le moyen religieux. Sans doute est-ce là de ces «préjugés» qui rendaient la princesse Borghèse «susceptible d’être convertie au premier

malheur qui» pu lui arriver? «Quand

je me vis ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour

mon salut, je songeai aux secours du Ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux

de ma mère que je n’avais connue qu’au temps des baisers, revinrent à ma

mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droits que j’eusse d’être

entendu du Dieu auquel je m’adressais si tard, et je l’implorai avec ferveur.

Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer

sur ma situation toutes les forces de mon intelligence» (J. Verne. ibid. p. 214). C’est le moment le plus

sombre du roman.Perdu dans un labyrinthe de grottes, privé de nourriture et épuisant son eau, bientôt la lumière s’éteint et il ne

peut plus qu’avancer,

sans guide, dans les dédales qui le heurtent, le blessent. Sans doute

devrait-il y trouver la mort puisque le monde qu’il a rencontré sous terre est

monde de morts, de fossiles et de houilles. L’irruption du sentiment religieux

devant ce néant nous indique qu’il a véritablement atteint le fond de la Terre en atteignant au désespoir. Les refoulés sont de

la matière morte, à l'image de ces fossiles végétaux et des minéraux cristallisés par

l’action d’une chaleur dont on ignore si elle provenait bien du centre de la

terre ou du soleil. Là où aujourd’hui, nous puisons nos sources énergétiques

carboniques qui obsèdent nos métropoles et leurs gouvernements toujours

assoiffés de nouvelles ressources énergétiques. De l’énergie, Axel n’en a plus. Il faut bien avoir à

l’esprit que cette scène

peut plus qu’avancer,

sans guide, dans les dédales qui le heurtent, le blessent. Sans doute

devrait-il y trouver la mort puisque le monde qu’il a rencontré sous terre est

monde de morts, de fossiles et de houilles. L’irruption du sentiment religieux

devant ce néant nous indique qu’il a véritablement atteint le fond de la Terre en atteignant au désespoir. Les refoulés sont de

la matière morte, à l'image de ces fossiles végétaux et des minéraux cristallisés par

l’action d’une chaleur dont on ignore si elle provenait bien du centre de la

terre ou du soleil. Là où aujourd’hui, nous puisons nos sources énergétiques

carboniques qui obsèdent nos métropoles et leurs gouvernements toujours

assoiffés de nouvelles ressources énergétiques. De l’énergie, Axel n’en a plus. Il faut bien avoir à

l’esprit que cette scène  se passe au moment où l’équipe de voyageurs a vu sa

ration d’eau s'épuiser et réalise qu’elle s’est fourvoyée de chemin; qu’il ne

reste plus qu’à reculer en arrière. L’impasse sur laquelle ouvre l’exploration

des périodes du paléozoïque (l’ère primaire) entre le silurien et le

carbonifère, conduirait-elle, comme dans l’histoire de la nature, à la grande extinction entre le permien et le trias (96% des espèces disparaissent à cette césure)? Ce n’est qu’en trouvant finalement une

nappe souterraine d’eau ferrugineuse que la descente peut se poursuivre, comme

si en s’enfonçant plus dans les profondeurs terrestres, au-delà des vestiges

les plus anciens et morts de la Terre, les voyageurs rencontreraient de

nouvelles expériences liées aux profondeurs de «l’inconscient terrestre».

se passe au moment où l’équipe de voyageurs a vu sa

ration d’eau s'épuiser et réalise qu’elle s’est fourvoyée de chemin; qu’il ne

reste plus qu’à reculer en arrière. L’impasse sur laquelle ouvre l’exploration

des périodes du paléozoïque (l’ère primaire) entre le silurien et le

carbonifère, conduirait-elle, comme dans l’histoire de la nature, à la grande extinction entre le permien et le trias (96% des espèces disparaissent à cette césure)? Ce n’est qu’en trouvant finalement une

nappe souterraine d’eau ferrugineuse que la descente peut se poursuivre, comme

si en s’enfonçant plus dans les profondeurs terrestres, au-delà des vestiges

les plus anciens et morts de la Terre, les voyageurs rencontreraient de

nouvelles expériences liées aux profondeurs de «l’inconscient terrestre».  son

guide, dans une grotte immense qui contient un océan. Un océan qui reproduit la

faune aquatique du Mé-

son

guide, dans une grotte immense qui contient un océan. Un océan qui reproduit la

faune aquatique du Mé-sozoïque, de l’ère secon-

daire. Mer baptisée par son oncle mer Lindenbrock. Cet mer souterraine a l’avantage de reconstituer un «morceau» de surface terrestre. Outre le découpage que l’on retrouve habituellement : récifs, pics, caps, rivages sablonneux, on y retrouve également de l’air, un ciel avec des nuages et du vent. On y retrouve, grâce à des effets électriques, de la lumière «morte», des aurores boréales et des pluies averses. Axel va même jusqu’à écrire (p. 236) «Il faisait beau». Mais ce ne sont-là qu’illusions. Un mirage sous la croûte terrestre :

«Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur, on ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s’élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d’horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieues. Où cette voûte s’appuyait sur ses contreforts de granit, l’œil ne pouvait l’apercevoir; mais il y avait un tel nuage suspendu dans l’atmosphère, dont l’élévation devait être estimée à deux mille toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et due sans doute à la densité considérable de l’air.

Le mot “caverne” ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe» (J. Verne. ibid. pp. 236-237).

«Mais en ce moment mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À cinq cents pas, au détour d’un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d’arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques; les courants de l’atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et, au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdres pétrifiés» (J.Verne. ibid. p. 239).

«“ – Des ossements! m’écriai-je. Oui, des ossements d’animaux antédiluviens!”

“Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je; voilà les molaires du dinotherium; voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu’au plus grand de ces animaux, au megatherium. Oui, c’est bien une ménagerie, car ces ossements n’ont certainement pas été transportés jusqu’ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l’ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j’aperçois des squelettes entiers…” (J. Verne. ibid. pp. 242-243)

Dans cette mer océane donc, qui semble être apparue au moment où Axel

évoquait la douceur d’une mère trop tôt disparue, nos navigateurs vivent dans

un monde de géants. Le radeau est fait de bois pétrifiés, en surtarbrandur, trouvé sur place; des espèces

de pins, de sapins et autres conifères. Embraqué sur le radeau, les trois

voyageurs croisent des algues géantes, pêchent un poisson appartenant à une

espèce disparue, Pterychtis. Tous ces poissons sont aveugles. Cette pêche

miraculeuse entraîne Axel dans une série de rêves éveillés – ou plutôt de

cauchemars – à la mesure des connaissances de l’époque sur le passé de la vie

sur terre :

Dans cette mer océane donc, qui semble être apparue au moment où Axel

évoquait la douceur d’une mère trop tôt disparue, nos navigateurs vivent dans

un monde de géants. Le radeau est fait de bois pétrifiés, en surtarbrandur, trouvé sur place; des espèces

de pins, de sapins et autres conifères. Embraqué sur le radeau, les trois

voyageurs croisent des algues géantes, pêchent un poisson appartenant à une

espèce disparue, Pterychtis. Tous ces poissons sont aveugles. Cette pêche

miraculeuse entraîne Axel dans une série de rêves éveillés – ou plutôt de

cauchemars – à la mesure des connaissances de l’époque sur le passé de la vie

sur terre :«Ainsi donc, cela paraît constant, cette mer ne renferme que des espèces fossiles, dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d’autant plus parfaits que leur création est plus ancienne.Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d’ossement ou de cartilage?Je prends la lunette et j’examine la mer. Elle est déserte. Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes.Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l’immortel Cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J’observe l’espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages.

Cependant mon imagination m’emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes Chersites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Sur les grèvesassombries passent les grands mammifères des premiers jours, le Leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le Mericotherium, venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme Lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l’Anoplotherium, animal étrange, qui tient du rhinocéros, du cheval, de l’hippopotame et du chameau, comme si le Créateur, trop pressé aux premières heures du monde eut réuni plusieurs animaux en un seul. Le Mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le Mégatherium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l’écho des granits sonores. Plus haut, le Protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le Pterodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l’air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoar, plus grands que l’autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique.

Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l’homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve alors devance l’apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l’époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n’y a plus de saisons; il n’y a plus de climats; la chaleur propre du globe s’accroît sans cesse et neutralise celle de l’astre radieux. La végétation s’exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marres irisées et les grès bigarrés du sol; je m’appuie au tronc des conifères immenses; je me couche à l’ombre des Sphenophylles, des Asterophylles et des Lycopodes hauts de cent pieds.Les siècles s’écoulent comme des jours! Je remonte la série des transformations terrestres. Les plantes disparaissent; les roches grantiques perdent leur pureté; l’état liquide va remplacer l’état solide sous l’action d’une chaleur plus intense; les eaux courent à la surface du globe; elles bouillonnent, elles se volatilisent; les vapeurs enveloppent la terre, qui peu à peu ne forme plus qu’une masse gazeuse, portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui.Au centre de cette nébuleuse, quatorze cent mille fois plus considérable que ce globe qu’elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires! Mon corps se subtilise, se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l’infini leur orbite enflammée!

Quel rêve! Où m’emporte-t-il? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails! J’ai tout oublié,et le professeur et le guide, et le radeau! Une hallucination s’est emparée de mon esprit…» (J. Verne. ibid. pp. 258 à 262).

«Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l’époque secondaire, qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l’apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure! quelle force prodigieuse! Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges!» (J. Verne. ibid. pp. 266-267).

«Je frissonne à l’évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants. Ils apparurent sur la terre mille siècles avant l’homme, mais leurs ossements fossiles, retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le lias, ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation.J’ai vu au Muséum de Hambourg le squelette de l’un de ces sauriens qui mesurait trente pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la terre, à me trouver face à face avec ces représentants d’une famille antédiluvienne? Non! c’est impossible. Cependant la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et à leur empreinte, je reconnais qu’elles sont coniques comme celles du crocodile.

Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s’élancer l’un de ces habitants des cavernes sous-marines» (J. Verne. ibid. p. 267).

que la

fantaisie ultérieure n’a cessé de représenter les dinosaures, en particulier

les carnivores. Allosaurus et Tyrannosaurus Rex s’opposent à l’image quasi

maternelle associée aux herbivores, Brontosaurus, Diploducus et Brachiosaurus.

Ceux-ci mangent constamment pour

nourrir un corps de plusieurs tonnes, tandis que les seconds les dévorent. La série filmée des Jurassik Park reprend ces

identifications et, par le fait même, poursuivt une association infantile qui

remonte à Jules Verne au moins.

que la

fantaisie ultérieure n’a cessé de représenter les dinosaures, en particulier

les carnivores. Allosaurus et Tyrannosaurus Rex s’opposent à l’image quasi

maternelle associée aux herbivores, Brontosaurus, Diploducus et Brachiosaurus.

Ceux-ci mangent constamment pour

nourrir un corps de plusieurs tonnes, tandis que les seconds les dévorent. La série filmée des Jurassik Park reprend ces

identifications et, par le fait même, poursuivt une association infantile qui

remonte à Jules Verne au moins. trouver confronter à l’ichythyosaurus et au

plesio-

trouver confronter à l’ichythyosaurus et au

plesio-saurus. Ces monstres, comme des serpents de mer, soulèvent le radeau. Bientôt, nos naviga-

teurs improvisés s’aperçoi-

vent qu’ils sont pris au beau milieu d’un combat entre les deux monstres marins. Une fois l’ichythyosaurus vainqueur, ce dernier ne s’en prend pas aux navigateurs mais retourne dans sa caverne, dans les fonds marins. C’est bien simple : pour ce monde englouti, la vie humaine n’existe pas. Tout comme dans l’inconscient, le Sujet est inexistant.

volcanique et le jet d’eau s’avère être

un geyser qui, comme tout le reste dans ce voyage, est amplifié jusqu’à la

démesure. Démesuré, également, l’orage qui suit et qui agite le radeau jusqu’à

l’envoyer s’échouer sur les écueils et projeter les voyageurs sur le rivage de

la mer. C’est à peine croyable qu’à travers toutes ces aventures pour le moins

agitées, le trio ait pu survivre sur ce qui restait de rations. Maintenant, ils

se retrouvent gros jean comme devant. N’empêche, il faut avancer. Lidenbrock

qui, comme Juliette, a osé défier le Sneffels, revient à son obsession :

«Ah! la fatalité me joue de pareils

tours! L’air, le feu et l’eau combinent leurs efforts pour s’opposer à mon

passage! Eh bien! l’on saura ce que peut ma volonté. Je ne céderai pas, je ne

reculerai pas d’une ligne, et nous verrons qui l’emportera de l’homme ou de la

nature!» (J. Verne. ibid. p.

299). Les motivations prométhéennes de Lidenbrock ne tiennent nullement compte de

sa propre sécurité ni de celle de son neveu Axel et de son guide Hans. C’est un

combat entre lui – l’homme – et la nature. Cet esprit bourgeois, fier et

insolent, annonce qu’aucun secret de la nature, de l’inconscient, ne lui

résistera. Pas plus qu’il n’écoutera les mises en garde de son neveu qui, seul,

semble avoir conservé sa raison.

volcanique et le jet d’eau s’avère être

un geyser qui, comme tout le reste dans ce voyage, est amplifié jusqu’à la

démesure. Démesuré, également, l’orage qui suit et qui agite le radeau jusqu’à

l’envoyer s’échouer sur les écueils et projeter les voyageurs sur le rivage de

la mer. C’est à peine croyable qu’à travers toutes ces aventures pour le moins

agitées, le trio ait pu survivre sur ce qui restait de rations. Maintenant, ils

se retrouvent gros jean comme devant. N’empêche, il faut avancer. Lidenbrock

qui, comme Juliette, a osé défier le Sneffels, revient à son obsession :

«Ah! la fatalité me joue de pareils

tours! L’air, le feu et l’eau combinent leurs efforts pour s’opposer à mon

passage! Eh bien! l’on saura ce que peut ma volonté. Je ne céderai pas, je ne

reculerai pas d’une ligne, et nous verrons qui l’emportera de l’homme ou de la

nature!» (J. Verne. ibid. p.

299). Les motivations prométhéennes de Lidenbrock ne tiennent nullement compte de

sa propre sécurité ni de celle de son neveu Axel et de son guide Hans. C’est un

combat entre lui – l’homme – et la nature. Cet esprit bourgeois, fier et

insolent, annonce qu’aucun secret de la nature, de l’inconscient, ne lui

résistera. Pas plus qu’il n’écoutera les mises en garde de son neveu qui, seul,

semble avoir conservé sa raison.«Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit, mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires, lorsqu’un champ, plus qu’un champ, une plaine d’ossements apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense, où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière. De hautes extumescences de débris s’étageaient au loin. Elles ondulaient jusqu’aux limites de l’horizon et s’y perdaient dans une brume fondante. Là, sur trois milles carrés peut-être, s’accumulait toute l’histoire de la vie animale, à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité.Cependant, une impatiente curiosité nous entraînait. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux anté-historiques, et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. L’existence de mille Cuvier n’aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire.

J’étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses grands bras vers l’épaisse voûte qui nous servait de ciel. Sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite, toute sa posture enfin dénotait un étonnement sans borne. Il se trouvait devant une inappréciable collection de Leptotherium, de Mericotherium, de Lophodions, d’Anoplotherium, de Megatherium, de Mastodontes, de Protopithèques, de Ptérodactyles, de tous les monstres antédiluviens entassés pour sa satisfaction personnelle. Qu’on se figure une bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d’Alexandrie brûlée par Omar et qu’un miracle aurait fait renaître de ses cendres! Tel était mon oncle le professeur Lidenbrock.

Mais ce fut un bien autre émerveillement, quand, courant à travers cette poussière organique, il saisit un crâne dénudé, et s’écria d’une voix gémissante :“Axel! Axel! Une tête humaine!”» (J. Verne. ibid. pp. 303-305).

«On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand, vingt pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l’homme quaternaire.C’était un corps humain absolument reconnaissable. Un sol d’une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel, à Bordeaux, l’avait-il ainsi conservé pendant des siècles? je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux – à la vue du moins -, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des mains et des orteils d’une grandeur effrayante, se montrait à nos yeux tel qu’il avait vécu.

J’étais muet devant cette apparition d’un autre âge. Mon oncle, si loquace, si impétueusement discoureur d’habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps. Nous l’avions redressé. Il nous regardait avec ses orbites caves. Nous palpions son torse sonore» (J. Verne. ibid. p. 308).

«C’était la végétation de l’époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d’espèces aujourd’hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des thuyas, représentaient la famille des conifères, et se reliaient entre eux par unréseau de lianes inextricables. Un tapis de mousses et d’hépathiques revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu’ils ne produisaient pas d’ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors sans couleurs et sans parfums, semblaient faites d’un papier décoloré sous l’action de l’atmosphère.

Mon oncle Lidenbrock s’aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis, non sans unecertaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d’une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s’y rencontreraient-ils pas? J’apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps, des légumineuses, des acérines, des rubiacées, et mille arbrisseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l’eucalyptus australien, s’appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du kauris zélandais. C’était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre» (J. Verne. ibid. pp. 316-317).

«Soudain, je m’arrêtai. De la main, je retins mon oncle.La lumière diffuse permettait d’apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J’avais cru voir… Non! réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s’agiter sous les arbres! En effet, c’étaient des animaux gigantesques, tout un troupeaude mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l’Ohio! J’apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J’entendais le bruit de leurs longues défenses dont l’ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient, et les feuilles arrachées par masses considérables s’engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j’avais vu renaître tout ce monde des temps anté-historiques, des époques ternaire et quaternaire, se réalisait donc enfin! Et nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, à la merci de ses farouches habitants.

Mon oncle regardait.“Allons, dit-il tout d’un coup en me saisissant le bras, en avant, en avant!- Non! m’écriai-je, non! Nous sommes sans armes! Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez! Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres.- Nulle créature humaine! Répondit mon oncle, en baissant la voix! Tu te trompes, Axel! regarde, regarde là-bas! Il me semble que j’aperçois un être vivant! Un être semblable à nous! un homme!”» (J. Verne. ibid. pp. 317-318).

«Ce n’était plus l’être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l’ossuaire, c’étaitun géant, capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait douze pieds. Sa tête, grosse comme la tête d’un buffle, disparaissait dans les broussailles d’une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l’éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien.

Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir.“Venez, venez”, m’écriai-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa faire!Un quart d’heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi» (J. Verne. ibid. p. 320).

identifié, Verne retourne aux fa-

identifié, Verne retourne aux fa-«Et maintenant que j’y songe tranquillement, maintenant que le calme s’est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire? Non! c’est impossible! Nos sens ont été abusés, nos yeux n’ont pas vu ce qu’ils voyaient! Nulle créature humaine n’existe dans ce monde subterrestre! Nulle génération d’hommes n’habite ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux! C’est insensé, profondément insensé!

J’aime mieux admettre l’existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelque singe des premières époques géologiques, de quelque protopithèque, de quelque mésophi-thèque semblable à celui que découvrit M. Lartet dans le gîte ossifère de Sansan! Mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie moderne! N’importe! Un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu’il soit! Mais un homme, un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre! Jamais!

On penserait que Verne allait dépasser les limites des fantaisies préhistoriques lorsqu’il permet à Axel de récupérer un vieux poignard rouillé :Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d’étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l’abrutissement. Nous courions malgré nous. C’était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l’on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrock, et je ne sais dans quelles divagations mon esprit se fût emporté, sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques» (J. Verne. ibid. pp. 320-321).

«“Est-ce donc l’arme de quelque guerrier antédiluvien, m’écriai-je, d’un homme vivant, d’un contemporain de ce gigantesque berger? Mais non! Ce n’est pas un outil de l’âge de pierre! Pas même de l’âge de bronze! Cette lame est d’acier…”Mon oncle m’arrêta net dans cette route où m’entraînait une divagation nouvelle, et de son calme froid il me dit :“Calme-toi, Axel, et reviens à la raison. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celles que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d’origine espagnole. Elle n’appartient ni à toi, ni à moi, ni au chasseur, ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe!» (J. Verne. ibid. p. 323)

Qu'importe le fait que L'origine des espèces (1859, première édition française 1862) de Charles Darwin vient de paraître, l'important est que l'on reconnaisse la leçon morale de

l'expédition qui se ramène à la vieille légende médiévale du dit des

trois morts aux trois vivants : «Vous êtes ce que nous étions et vous

deviendrez ce que nous sommes». Ébranlez par cette dernière découverte,

les trois explorateurs se sentent sûr de la voie de retour,

puisque Saknussemm était revenu relater son voyage. Mais le corridor

qu’ils

empruntent est obstrué par un bouchon de lave qui doit dater d’une

éruption

ultérieure au voyage de Saknussemm. Axel décide donc de faire sauter ce

bouchon. L’explosion entraîne un tremblement de terre qui risque de

faire

s’effondrer toute la galerie. Une partie de la Mer Lidenbrock emporte le

radeau

et les trois explorateurs dans un maëlstrom sorti tout droit d’un conte

de Poe

qui a tant inspiré Verne à plusieurs endroits.

Qu'importe le fait que L'origine des espèces (1859, première édition française 1862) de Charles Darwin vient de paraître, l'important est que l'on reconnaisse la leçon morale de

l'expédition qui se ramène à la vieille légende médiévale du dit des

trois morts aux trois vivants : «Vous êtes ce que nous étions et vous

deviendrez ce que nous sommes». Ébranlez par cette dernière découverte,

les trois explorateurs se sentent sûr de la voie de retour,

puisque Saknussemm était revenu relater son voyage. Mais le corridor

qu’ils

empruntent est obstrué par un bouchon de lave qui doit dater d’une

éruption

ultérieure au voyage de Saknussemm. Axel décide donc de faire sauter ce

bouchon. L’explosion entraîne un tremblement de terre qui risque de

faire

s’effondrer toute la galerie. Une partie de la Mer Lidenbrock emporte le

radeau

et les trois explorateurs dans un maëlstrom sorti tout droit d’un conte

de Poe

qui a tant inspiré Verne à plusieurs endroits.  de la descente les font passer à la

remontée. Au bout de

ce dernier mouvement, Lidenbrock doit se rendre à l’évidence. Le radeau

est

entré dans une cheminée d’un volcan en éruption et se trouve emporté,

non plus

par de l’eau mais par de la lave, jusqu’à la surface du globe, et c’est

sur

l’île du Stromboli, dans la Méditerranée, qu'ils finissent par regagner

la surface de la Terre. Ainsi, de corridors en corridors, de

cheminées en gouffres, d’une mer océane à des forêts fossilisées,

l’expédition

Lidenbrock aura voyagé au centre de la Terre et sera revenu pour en

tirer le

fruit des hommages et de la reconnaissance publique. Tout est bien qui

finit

bien.

de la descente les font passer à la

remontée. Au bout de

ce dernier mouvement, Lidenbrock doit se rendre à l’évidence. Le radeau

est

entré dans une cheminée d’un volcan en éruption et se trouve emporté,

non plus

par de l’eau mais par de la lave, jusqu’à la surface du globe, et c’est

sur

l’île du Stromboli, dans la Méditerranée, qu'ils finissent par regagner

la surface de la Terre. Ainsi, de corridors en corridors, de

cheminées en gouffres, d’une mer océane à des forêts fossilisées,

l’expédition

Lidenbrock aura voyagé au centre de la Terre et sera revenu pour en

tirer le

fruit des hommages et de la reconnaissance publique. Tout est bien qui

finit

bien. tracer une trajectoire à la fois spatiale et

temporelle qui équivaut à une démarche freudien-

tracer une trajectoire à la fois spatiale et

temporelle qui équivaut à une démarche freudien-ne qui interroge-

rait cet incons-

cient collectif que Freud se refusait obstinément de reconnaître. Les rêves éveillés, les délires, les mirages subterrestres; tout cela «parle» et, bien interrogé, pourrait révéler des éléments difficilement compréhensibles des comportements collectifs, passés et actuels. Il en va déjà ainsi lorsqu'on partage entre le cortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien que l'on associe aux émotions primaires, l'organisation physiologique du cerveau humain. La longue frontière qui séparait jadis l’histoire de la vie de l’histoire de l’humanité sur Terre semble désormais définitivement rompue. Quatre milliards d’années laissent autant de traces mémorielles parmi les espèces vivantes que sept milles ans dans la mémoire humaine. En fait, tout ce qu’il est loisible de dire, c’est que le Voyage au centre de la Terre ne fait que débuter⌛

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire