|

| Giovanni Bastianini buste de Piccarda Donati, 1855. |

DANS LA SPHÈRE DE LA LUNE :

LES VŒUX ROMPUS

Fin

avril 2023. Scandale dans la grande région urbaine de Québec. Les

élus de la Coalition Avenir Québec annoncent à leurs commettants

que la promesse électorale de créer un «troisième lien» entre

les deux rives du Saint-Laurent, entre la ville de

Québec et celle de Lévis – promesse phare d'un projet pharaonique

aux coûts exorbitants – était rompue. (Ce qui n'est rien comparé à l'augmentation faramineuse du salaire des députés qui monte  d'un coup à 25%, plus une prime pour le Premier ministre, ce qui, en temps d'inflation est ignoble et scandaleux. À croire que le budget prévu du troisième lien est passé directement dans la poche des députés?) À une population

banlieusarde qui voulait un tunnel autoroutier accompagné d'un

second tunnel pour le transport en commun (un bitube), le projet se limiterait à une voie de transport en commun. Le parti au pouvoir

(89 députés sur 124) avait fait élire 9 candidats dans 11

circonscriptions locales sur cette promesse hallucinante. Le sentiment d'avoir été

floué par les politiciens draina une colère populaire,

colère feutrée propre aux colères petites bourgeoises.

d'un coup à 25%, plus une prime pour le Premier ministre, ce qui, en temps d'inflation est ignoble et scandaleux. À croire que le budget prévu du troisième lien est passé directement dans la poche des députés?) À une population

banlieusarde qui voulait un tunnel autoroutier accompagné d'un

second tunnel pour le transport en commun (un bitube), le projet se limiterait à une voie de transport en commun. Le parti au pouvoir

(89 députés sur 124) avait fait élire 9 candidats dans 11

circonscriptions locales sur cette promesse hallucinante. Le sentiment d'avoir été

floué par les politiciens draina une colère populaire,

colère feutrée propre aux colères petites bourgeoises.

S'il

fallait projeter dans un cercle du Paradis tous les députés et les partis politiques qui ont

rompu leurs promesses électorales depuis que la démocratie existe, il y

aurait foule dans l'orbite lunaire! Faire des promesses à tout venant est déjà

en soi très petits- bourgeois comme attitude, et s'y laisser prendre, se

plaindre après avoir été les dupes illustrent assez bien

l'immatu-rité politique de nos démocra-ties mo-dernes. Promettre, avec ou

non l'intention de livrer la marchandise, est une dégradation de la

conception chrétienne du vœu. Un vœu est une

promesse faite à Dieu par laquelle le postulant à une vie

religieuse s'engageait à quelque œuvre qu'il croyait Lui être

agréable; une œuvre qui n'était pas un précepte,

c'est-à-dire une prescription, une obligation. Le vœu authentique se caractérise par sa volonté libre et sa gratuité. Les trois vœux cardinaux - la pauvreté, l'obéissance et la chasteté - étaient prononcés au moment de l'ordination des postulants, à quoi les Jésuites en rajoutèrent un quatrième, un vœu les liant à l'obéissance immédiate et sans intermédiaire au Souverain Pontife.

bourgeois comme attitude, et s'y laisser prendre, se

plaindre après avoir été les dupes illustrent assez bien

l'immatu-rité politique de nos démocra-ties mo-dernes. Promettre, avec ou

non l'intention de livrer la marchandise, est une dégradation de la

conception chrétienne du vœu. Un vœu est une

promesse faite à Dieu par laquelle le postulant à une vie

religieuse s'engageait à quelque œuvre qu'il croyait Lui être

agréable; une œuvre qui n'était pas un précepte,

c'est-à-dire une prescription, une obligation. Le vœu authentique se caractérise par sa volonté libre et sa gratuité. Les trois vœux cardinaux - la pauvreté, l'obéissance et la chasteté - étaient prononcés au moment de l'ordination des postulants, à quoi les Jésuites en rajoutèrent un quatrième, un vœu les liant à l'obéissance immédiate et sans intermédiaire au Souverain Pontife.

Dans le Chant V du Paradis, Dante écrit : «Le plus grand don que Dieu ait accordé, en vous créant, le don qu'il apprécie le plus, et qui est le plus conforme à sa bienfaisance, est la liberté de la volonté. Ce bienfait a été accordé seulement à toutes les créatures intelligentes» (Le Paradis, chant V. Dante Alighieri. La Divine Comédie, Verviers, Gérard & Cie, Col. Marabout Géant, # G1, s.d., p. 323). Le vœu répond au don divin de la liberté de la volonté. Dans la mesure où cette volonté se fait gratuite - qu'elle devient à son tour un don -, elle répond à la grâce divine. Le vœu prend cet aspect sacré qui engage l'intégrité et la responsabilité du croyant. En tant que promesse faite à Dieu, bien entendu, mais aussi promesse faite d'abord à soi-même. Une promesse qui est une ferme résolution, un engagement qu'on a pris de faire (ou ne pas faire) une action.

Les vœux sont donc des promesses, mais des promesses imbues d'une sacralité qui prend Dieu à témoin de la sincérité des intentions et l'accomplissement des résolutions. Depuis longtemps, on ne trouve plus pareilles intentions dans les promesses de nos politiciens.  Tout au plus y trouve-t-on la volonté de satisfaire une attente publique. Dans le monde médiéval - dans la chevalerie comme dans le clergé -, les vœux ne se prononçaient pas à la légère et encore moins sur des choses aussi triviales qu'une autoroute routière pour satisfaire des banlieusards! Ainsi, les vœux, contrairement aux promesses modernes, ne se rompaient pas sans avoir des effets lourds de conséquences sur les consciences humaines.

Tout au plus y trouve-t-on la volonté de satisfaire une attente publique. Dans le monde médiéval - dans la chevalerie comme dans le clergé -, les vœux ne se prononçaient pas à la légère et encore moins sur des choses aussi triviales qu'une autoroute routière pour satisfaire des banlieusards! Ainsi, les vœux, contrairement aux promesses modernes, ne se rompaient pas sans avoir des effets lourds de conséquences sur les consciences humaines.

Dante l'enseignera à ses lecteurs : «Que les mortels ne se fassent pas un jeu de leurs promesses. Soyez fidèles, mais jamais inconsidérés, comme Jephté dans sa première générosité :  à qui cependant convenait-il plus de dire : J'ai mal fait, et en accomplissant ma promesse, je ferai plus mal? Il ne fut pas moins insensé, le grand chef des Grecs que ne fléchirent pas les larmes répandues sur le beau visage d'Iphigénie, et qui fit pleurer sur le sort de cette princesse les fous et les sages qui entendirent parler d'un vœu si barbare» (Chant V. ibid. p. 324). Arrêtons-nous sur ces deux cas; Jephté d'abord, Iphigénie ensuite. Des cas mythologiques qui permettent de mesurer la gravité d'un vœu et surtout si ces vœux sont prononcés à la légère, sans réflexion sur leurs réelles conséquences à long terme.

à qui cependant convenait-il plus de dire : J'ai mal fait, et en accomplissant ma promesse, je ferai plus mal? Il ne fut pas moins insensé, le grand chef des Grecs que ne fléchirent pas les larmes répandues sur le beau visage d'Iphigénie, et qui fit pleurer sur le sort de cette princesse les fous et les sages qui entendirent parler d'un vœu si barbare» (Chant V. ibid. p. 324). Arrêtons-nous sur ces deux cas; Jephté d'abord, Iphigénie ensuite. Des cas mythologiques qui permettent de mesurer la gravité d'un vœu et surtout si ces vœux sont prononcés à la légère, sans réflexion sur leurs réelles conséquences à long terme.

Jephté était l'un des juges d'Israël à une époque où les cultes de Baal et d'Astarté résistaient à la judaïsation des Hébreux. Comme toujours, parce  que Dieu aime son peuple élu (!), il décida de le punir en le livrant aux ambitions conqué-rantes des Philistins et des Ammoni-tes. Jephté était fils adultère de Galaad et d'une prostituée. Ses demi-frères, nés du mariage légitime de leur père, le chassèrent de la maison paternelle et Jephté partit vivre dans le pays de Tob. Mais la guerre déclarée aux Hébreux par les Ammonites le ramène pour conduire les armées d'Israël. Ce retour et ses victoires militaires contre les ennemis de la nation vont faire de lui l'un des grands juges de la tradition biblique.

que Dieu aime son peuple élu (!), il décida de le punir en le livrant aux ambitions conqué-rantes des Philistins et des Ammoni-tes. Jephté était fils adultère de Galaad et d'une prostituée. Ses demi-frères, nés du mariage légitime de leur père, le chassèrent de la maison paternelle et Jephté partit vivre dans le pays de Tob. Mais la guerre déclarée aux Hébreux par les Ammonites le ramène pour conduire les armées d'Israël. Ce retour et ses victoires militaires contre les ennemis de la nation vont faire de lui l'un des grands juges de la tradition biblique.

Qui étaient ces juges? C'étaient des «personnalités dirigeantes en Israël à l'époque des attributions de territoire et avant la création de la royauté vers 1200-1000 av. J.- C. Les juges remplirent la fonction de la juridiction au sein des diffé-rentes amphic-tyonies de clans ou groupes de tribus. De plus, ils jouaient le rôle de stratèges militaires dans les combats contre des ennemis extérieurs et veillaient à l'observation des cultes religieux» (Collectif. Dictionnaire illustré de la Bible, Paris, Bordas, 1990, p. 359). Ils se situaient quelque part entre l'établissement en Palestine des Hébreux encore nomades - après Moïse, Aaron et Josué -, et l'élection de Saül à la royauté. C'est donc en tant que stratège militaire que Jephté dut son rappel en Israël.

C. Les juges remplirent la fonction de la juridiction au sein des diffé-rentes amphic-tyonies de clans ou groupes de tribus. De plus, ils jouaient le rôle de stratèges militaires dans les combats contre des ennemis extérieurs et veillaient à l'observation des cultes religieux» (Collectif. Dictionnaire illustré de la Bible, Paris, Bordas, 1990, p. 359). Ils se situaient quelque part entre l'établissement en Palestine des Hébreux encore nomades - après Moïse, Aaron et Josué -, et l'élection de Saül à la royauté. C'est donc en tant que stratège militaire que Jephté dut son rappel en Israël.

Jephté apparaît bien comme l'un de ces Hébreux durant la phase intermédiaire entre la fin des cultes païens et le nouveau monothéisme. En témoigne ce vœu d'offrir en sacrifice à .jpg) Yahweh - un sacrifice humain - advenant la victoire. Décidé-ment, c'était aller contre la leçon donnée jadis à Abraham à qui l'ange avait retiré le couteau des mains au moment où il allait sacrifier son fils unique, Isaac. À la manière des disciples des Baal et Astarté, Jephté entendait sacrifier en holocauste d'action de grâces «celui qui, de [sa] maison, sortirait à [sa] rencontre». C'était se lier à une divinité qui avait pourtant proscrit les serments faits en son nom et qui le mit en charge d'exaucer ce terrible vœu :

Yahweh - un sacrifice humain - advenant la victoire. Décidé-ment, c'était aller contre la leçon donnée jadis à Abraham à qui l'ange avait retiré le couteau des mains au moment où il allait sacrifier son fils unique, Isaac. À la manière des disciples des Baal et Astarté, Jephté entendait sacrifier en holocauste d'action de grâces «celui qui, de [sa] maison, sortirait à [sa] rencontre». C'était se lier à une divinité qui avait pourtant proscrit les serments faits en son nom et qui le mit en charge d'exaucer ce terrible vœu :

«Victorieux, il le sera certes, infligeant une écrasante défaite, dans la région de

Rabba ("depuis Aroër et les abords de Minnit"), aux Ammonites qu'il poursuivra vers le sud jusqu'à Abel-Keramin. Mais quand il revient triomphant à Miçpa, c'est sa fille, son unique enfant, qui sort vers lui de sa maison en fête, "dansant au son des tambourins". Convaincu que nul ne se peut dédire d'une promesse faite à Dieu, aussi folle soit-elle, le malheureux père va tenir parole. Consentante, sa fille obtient pourtant un sursis de deux mois, employé par elle à pleurer dans les montagnes avoisinantes, en compagnie de ses amies, sur la vie d'épouse et de mère qu'elle avait espérée et qu'elle ne connaîtra jamais. À son retour, le sacrifice a lieu» (A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 603).

garder sa virginité. L'énoncé littéral du texte est pourtant clair : «À la fin des deux mois elle revint chez son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Or elle n'avait pas connu d'homme et cela devint une coutume en Israël que d'année en année les fils d'Israël aillent célébrer la fille de Jephté le Galaadite, quatre jours par an» (Jg 11, 39-40). Le détail n'est pas sans importance, car il informe que non seulement Jephté eut à mettre à mort sa propre fille, mais qu'en plus, Jephté, fils bâtard de son père, devait renoncer à toute postérité, ce qui multipliait à l'infini le châtiment. Jephté figure depuis en tête d'une longue liste de juges dont la faculté de juger n'a jamais été au mieux de leurs compétences.

garder sa virginité. L'énoncé littéral du texte est pourtant clair : «À la fin des deux mois elle revint chez son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Or elle n'avait pas connu d'homme et cela devint une coutume en Israël que d'année en année les fils d'Israël aillent célébrer la fille de Jephté le Galaadite, quatre jours par an» (Jg 11, 39-40). Le détail n'est pas sans importance, car il informe que non seulement Jephté eut à mettre à mort sa propre fille, mais qu'en plus, Jephté, fils bâtard de son père, devait renoncer à toute postérité, ce qui multipliait à l'infini le châtiment. Jephté figure depuis en tête d'une longue liste de juges dont la faculté de juger n'a jamais été au mieux de leurs compétences. Antigone, le sort d'Iphigénie est sans doute l'un des plus émou-vants de la tragédie grecque. Il est bon toutefois de rappeler que le récit du sacrifice d'Iphigé-nie est tardif. Homère, semble-t-il, ne l'a pas connu. Il appartient à la Kypria, l'un des cycles qui se sont développés dans la continuité de l'Iliade. Ainsi, Iphigénie est la fille d'Agamemnon, roi de Mycènes, l'un des princes coalisés partis en guerre contre Troie afin de ramener Hélène, épouse de son frère Ménélas. Sa mère est Clytemnestre et, par le fait même, elle est la sœur d'Électre et d'Oreste, héros d'un autre cycle dégagé de l'intrigue homérique.

Antigone, le sort d'Iphigénie est sans doute l'un des plus émou-vants de la tragédie grecque. Il est bon toutefois de rappeler que le récit du sacrifice d'Iphigé-nie est tardif. Homère, semble-t-il, ne l'a pas connu. Il appartient à la Kypria, l'un des cycles qui se sont développés dans la continuité de l'Iliade. Ainsi, Iphigénie est la fille d'Agamemnon, roi de Mycènes, l'un des princes coalisés partis en guerre contre Troie afin de ramener Hélène, épouse de son frère Ménélas. Sa mère est Clytemnestre et, par le fait même, elle est la sœur d'Électre et d'Oreste, héros d'un autre cycle dégagé de l'intrigue homérique. archaïque, la guerre et la royauté étaient des insti-tutions inébranla-bles, struc-turantes des ordres comme de la société civile. Aussi, Ménélas a-t-il contraint tous les rois grecs à honorer le serment de ramener son épouse, Hélène, enlevée par Pâris, le fils du roi de Troie, Priam. Mais lorsque Agamemnon tente de lancer la flotte grecque réunie à Aulis vers les côtes de la Grèce du Levant, les vents se montrent défavorables. Calchas, le devin, révèle qu'une offense commise par Agamemnon contre la déesse Artémis en est la cause :

archaïque, la guerre et la royauté étaient des insti-tutions inébranla-bles, struc-turantes des ordres comme de la société civile. Aussi, Ménélas a-t-il contraint tous les rois grecs à honorer le serment de ramener son épouse, Hélène, enlevée par Pâris, le fils du roi de Troie, Priam. Mais lorsque Agamemnon tente de lancer la flotte grecque réunie à Aulis vers les côtes de la Grèce du Levant, les vents se montrent défavorables. Calchas, le devin, révèle qu'une offense commise par Agamemnon contre la déesse Artémis en est la cause :«Calchas prédit qu'elle [la flotte] serait dans l'impossibilité de partir à moins qu'Agamemnon ne sacrifie la plus belle de ses filles à Artémis. La raison pour laquelle Artémis aurait été offensée est controversée; certains disent qu'un jour, ayant tiré un cerf de très loin, Agamemnon se serait écrié orgueilleusement : "Artémis elle-même n'aurait pas pu faire mieux!" Ou bien qu'il avait tué sa chèvre sacrée; ou bien qu'il aurait promis de lui offrir la plus belle créature vivante née cette année-là dans son royaume et que ce fut Iphigénie; ou encore que son pèreAtrée avait conservé un agneau d'or qui lui appar-tenait. Toujours est-il qu'Aga-memnon refusa de faire ce qu'on lui demandait, en disant que Clytem-nestre ne laisserait jamais partir Iphigénie. Mais lorsque les Grecs eurent décidé : "Nous allons prêter serment d'allégeance à Palamède, s'il s'obstine à refuser", et lorsque Odysseus, stimulant la colère, se prépara à rentrer dans sa patrie, Ménélas vint en médiateur pour rétablir la paix entre eux. Il suggéra qu'Odysseus et Talthybios aillent chercher Iphigénie et l'amènent à Aulis sous le prétexte de la donner en mariage à Achille en récompense de ses exploits en Mysie. Agamemnon accepta cette ruse, et, bien qu'il ait aussitôt envoyé secrètement un message à Clytemnestre l'avertissant de ne pas croire ce qu'Odysseus lui dirait, Ménélas ayant intercepté le message, elle fut trompée et laissa partir Iphigénie pour Aulis» (R. Graves. Les mythes grecs, t. 2, Paris, Fayard, Col. Pluriel, # 8399, 1967, p. 287).

Lorsque Achille découvrit qu'on avait usé de son nom pour une mauvaise action, il décida de protéger Iphigénie. Mais la jeune fille consentit noblement à mourir pour

la gloire de la Grèce et offrit sa nuque à la hache du sacrifice sans une plainte. Certains disent qu'Arté-mis l'enleva en un clin d'œil à Chersonnèse, en Tauride, et lui substitua une biche sur l'autel; ou bien une ourse; ou bien une vieille femme. D'autres qu'il y eut un coup de tonnerre et que, sur l'ordre d'Artémis et sur la prière de Clytemnestre, Achille intervint, sauva Iphigénie et l'envoya sur Scythie; ou bien qu'il l'épousa et que c'est elle et non pas Deidamie qui lui donna Néoptolème. Quoi qu'il en soit d'Iphigénie, le fait est que le vent de nord-est cessa de souffler et la flotte se mit en route, enfin» (R. Graves. ibid. pp. 287-288).

On le voit, c'est bien avant l'affaire du cheval de Troie qu'Ulysse (Odysseus) s'était fait une réputation de rusé compagnon. Comme pour les docteurs juifs, toutefois, le sort d'Iphigénie créait

De victime sacrifiée, Artémis fit d'Iphigénie une prêtresse chargée de sacrifier à son tour tous les étrangers qui aborderaient la Tauride. Plusieurs années après, Oreste, son frère _-_Oreste_et_Iphig%C3%A9nie_enlevant_la_statue_de_Diane_Taurique.jpg) qu'elle crût mort, et son ami Pylade abordè-rent la Tauride, obéissant à l'oracle de Delphes qui leur avait ordonné d'empor-ter la statue d'Artémis. Iphigénie les reconnut et les aida à s'échapper avec la statue. Poursuivis, ils furent aidés cette fois par la déesse Athéna et finalement purent retourner tous les trois en Grèce. Iphigénie aurait été vénérée dans le sanctuaire d'Artémis au sud-est d'Athènes, où elle y aurait fini ses jours en tant que prêtresse (kleidouchos). Euripide rapporte qu'à sa mort, les vêtements des femmes mortes en couches lui auraient été consacrés.

qu'elle crût mort, et son ami Pylade abordè-rent la Tauride, obéissant à l'oracle de Delphes qui leur avait ordonné d'empor-ter la statue d'Artémis. Iphigénie les reconnut et les aida à s'échapper avec la statue. Poursuivis, ils furent aidés cette fois par la déesse Athéna et finalement purent retourner tous les trois en Grèce. Iphigénie aurait été vénérée dans le sanctuaire d'Artémis au sud-est d'Athènes, où elle y aurait fini ses jours en tant que prêtresse (kleidouchos). Euripide rapporte qu'à sa mort, les vêtements des femmes mortes en couches lui auraient été consacrés.

Il est possible de retracer les origines étymologiques primitives d'Iphigénie (née de la force). Comme Edwin Rhode le suppose :

«Iphigénie était sans doute le surnom d'une déesse lunaire, mais le poète qui a raconté le rapt de la fille d'Agamemnon n'avait certainement pas la moindre idéede son identité avec une déesse – autre-ment, il ne l'aurait évidem-ment pas tenue pour la fille d'Aga-memnon – et, comme bien l'on peut croire, ce n'est pas pour avoir rencontré quelque part un culte rendu à la divine Iphigénie qu'il en est venu à rendre de nouveau immortelle, par quelque jus postliminii, son Iphigénie mortelle au moyen de l'enlèvement. Ce qui était l'important pour lui et pour ses contemporains, ce qui constituait le centre proprement dit de son récit – que ce récit ait été librement inventé ou qu'il fût composé de motifs déjà existants – c'est qu'il racontait l'élévation d'une jeune fille mortelle, née de parents mortels, à la vie immortelle, sans en faire l'objet d'une adoration que l'on n'aurait pu lui témoigner d'aucune manière, puisqu'elle était reléguée dans la lointaine Tauride» (E. Rhode. Psyché, Paris, Payot, Col Bibliothèque scientifique, 1952, pp. 73-74).

où celle de Jephté se montrait résignée : «Le vieux serviteur, auquel il confie la

lettre, l'admoneste avec douceur : "Il est inévitable que tu

éprouves tour à tour joie et douleur, car tu es un homme et, que tu

le veuilles ou non, tel est l'arrêt des dieux". Ainsi

réapparaît d'emblée cette vérité première : les choses

d'ici-bas sont marquées d'un indice de néant, soit que la peine

habite au sein de la joie, soit qu'elle lui succède nécessairement»

(R. Schaerer. L'homme antique et la structure du monde

intérieur, Paris, Payot, Col.

Bibliothèque historique, 1958, p. 274). La poésie d'Euripide aurait

été incompréhensible aux oreilles des Grecs de l'époque

archaïque. Ainsi la résistance d'Agamemnon : «Une belle

entreprise! Répond le roi, qui a pour prix le meurtre d'un enfant.

Si la Grèce et toi vous l'approuvez, c'est que vous êtes malades

par la volonté des dieux» (R.

Schaerer. ibid. p. 274). Ménélas

peut bien se laisser convaincre, mais Agamemnon reste celui qui est

au centre de la colère d'Artémis. Du héros dont on célèbre le

courage, le voici complètement désemparé :

où celle de Jephté se montrait résignée : «Le vieux serviteur, auquel il confie la

lettre, l'admoneste avec douceur : "Il est inévitable que tu

éprouves tour à tour joie et douleur, car tu es un homme et, que tu

le veuilles ou non, tel est l'arrêt des dieux". Ainsi

réapparaît d'emblée cette vérité première : les choses

d'ici-bas sont marquées d'un indice de néant, soit que la peine

habite au sein de la joie, soit qu'elle lui succède nécessairement»

(R. Schaerer. L'homme antique et la structure du monde

intérieur, Paris, Payot, Col.

Bibliothèque historique, 1958, p. 274). La poésie d'Euripide aurait

été incompréhensible aux oreilles des Grecs de l'époque

archaïque. Ainsi la résistance d'Agamemnon : «Une belle

entreprise! Répond le roi, qui a pour prix le meurtre d'un enfant.

Si la Grèce et toi vous l'approuvez, c'est que vous êtes malades

par la volonté des dieux» (R.

Schaerer. ibid. p. 274). Ménélas

peut bien se laisser convaincre, mais Agamemnon reste celui qui est

au centre de la colère d'Artémis. Du héros dont on célèbre le

courage, le voici complètement désemparé :«Vains efforts, hélas, espoir déçu de l'éloigner de ce qu'elle va voir!Pour tromper ce que j'ai de plus cher,je m'ingénie en ruses et chaque fois j'échoue.Cependant, je vais consulter le devin Calchaspour savoir comment satisfaire au vœu de la déessequi fait tout mon malheur et pèse sur les Grecs.Le sage ne doit mettre en son logisqu'une femme bonne et docile, ou bien n'en point avoir» (Euripide. Tragédies, t. 2, Paris, Gallimard, rééd Livre de poche Col. Classiques, # 2755, 1962, p. 371).

«Hélas, le roi ne répond aux pleurs de sa femme et de sa fille que par ces mots : Je ne puis  autrement; l'armée se révolterait» (cité in R. Schaerer. ibid. p. 275). Ce à quoi Iphigénie répond : «À quoi bon m'obstiner à tenter l'impossible».

On croirait même entendre une chrétienne lorsqu'elle «réconcilie

la terre et le ciel, réhabilite les valeurs morales, réalise un

cosmos viable. "Mon sort est heureux, dit-elle, et je sauve la

Grèce"» (R. Schaerer.

ibid. p. 276). Seule une intervention surnaturelle peut venir à bout

de tant de dilemmes insolubles. En remplaçant Iphigénie par une

biche, Artémis résout l'impasse où elle avait enfermé les

humains.

autrement; l'armée se révolterait» (cité in R. Schaerer. ibid. p. 275). Ce à quoi Iphigénie répond : «À quoi bon m'obstiner à tenter l'impossible».

On croirait même entendre une chrétienne lorsqu'elle «réconcilie

la terre et le ciel, réhabilite les valeurs morales, réalise un

cosmos viable. "Mon sort est heureux, dit-elle, et je sauve la

Grèce"» (R. Schaerer.

ibid. p. 276). Seule une intervention surnaturelle peut venir à bout

de tant de dilemmes insolubles. En remplaçant Iphigénie par une

biche, Artémis résout l'impasse où elle avait enfermé les

humains.

On

voit comment la tragédie grecque développe en profondeur ce que le

texte hébraïque tient en surface : la désobéissance de Jephté et son  étourderie (le vœu et l'holocauste). Le malheureux

Agamemnon, jouet de la déesse et prisonnier de la coalition

militaire, est forcé à un vœu qui va contre sa volonté. Dans Le

livre des Juges, Yahweh refuse à

Jephté ce qu'il avait concédé à Abraham. Il devra immoler sa

fille. Dans la tragédie d'Euripide, la déesse soustraira la fille

d'Agamemnon pour en faire sa prêtresse dans la lointaine Tauride.

Entre le XIe siècle avant J.-C. (date de la rédaction du livre de

Jephté) et le Ve siècle av. J.-C. (la Grèce classique d'Euripide),

une évolution marquée de la civilisation conduisait de

l'impitoyable courroux où avait conduit le manque de jugement de

Jephté vers une alternative qui, s'il n'annonce pas le salut

chrétien, permet au moins de sauver la vie d'Iphigénie tout en maintenant

l'accomplissement du vœu de son père.

étourderie (le vœu et l'holocauste). Le malheureux

Agamemnon, jouet de la déesse et prisonnier de la coalition

militaire, est forcé à un vœu qui va contre sa volonté. Dans Le

livre des Juges, Yahweh refuse à

Jephté ce qu'il avait concédé à Abraham. Il devra immoler sa

fille. Dans la tragédie d'Euripide, la déesse soustraira la fille

d'Agamemnon pour en faire sa prêtresse dans la lointaine Tauride.

Entre le XIe siècle avant J.-C. (date de la rédaction du livre de

Jephté) et le Ve siècle av. J.-C. (la Grèce classique d'Euripide),

une évolution marquée de la civilisation conduisait de

l'impitoyable courroux où avait conduit le manque de jugement de

Jephté vers une alternative qui, s'il n'annonce pas le salut

chrétien, permet au moins de sauver la vie d'Iphigénie tout en maintenant

l'accomplissement du vœu de son père.

Avec le christianisme, rompre un vœu apparaît comme une sorte d'apostasie. Le geste revêt ainsi une gravité qui était déjà assez lourdes de conséquences dans le judaïsme. À l'origine, le christianisme se présentait sous deux formes assez distinctes. Une première, dite mystico-ontologique, prévoyait le Second Avènement du Christ, annoncé dans l'Apocalypse, pour prochain. Devant l'attente qui apparaissait ne pas devoir se réaliser prochainement se développa une seconde tradition, dite éthico-pédagogique. La première forme prédomina au cours des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, puis la seconde s'imposa au fur et à mesure que les Chrétiens durent composer avec l'État impérial et les mœurs romaines. Ainsi, le christianisme occidental engageait l'Église dans un développement qui ne lui avait pas été prévu par la première génération de chrétiens. Cette distinction serait à l'origine des deux christianismes, celui d'Orient porté fortement vers le mysticisme, et celui d'Occident inspiré du rationalisme gréco-romain.

C'est à Antioche, au Proche-Orient, au IIe siècle que se fixe ce choix, lorsque les repré-sentants de la tendance mystico-ontologique - les sectes gnostiques -, se heurtent à l'évêque-martyr Ignace sur l'attitude à tenir à l'égard des persécutions païennes. Pour ce dernier, «l'unique moyen de déjouer les ruses de Satan qui inspire ces bêtes fauves à face humaine [les persécuteurs], c'est l'obéissance à l'autorité constituée» (A. Bouché-Leclercq. L'intolérance religieuse et la politique, Paris, Flammarion, 1911), qu'importe son attitude envers la communauté des croyants. Cette politique fut reprise plus tard par un autre Ignace, Ignace de Loyola.

C'est à Antioche, au Proche-Orient, au IIe siècle que se fixe ce choix, lorsque les repré-sentants de la tendance mystico-ontologique - les sectes gnostiques -, se heurtent à l'évêque-martyr Ignace sur l'attitude à tenir à l'égard des persécutions païennes. Pour ce dernier, «l'unique moyen de déjouer les ruses de Satan qui inspire ces bêtes fauves à face humaine [les persécuteurs], c'est l'obéissance à l'autorité constituée» (A. Bouché-Leclercq. L'intolérance religieuse et la politique, Paris, Flammarion, 1911), qu'importe son attitude envers la communauté des croyants. Cette politique fut reprise plus tard par un autre Ignace, Ignace de Loyola.

Malgré les apparences, ce conflit des tendances n'en est pas un d'ordre géographique. Si l'Orient et l'Occident semblent choisir très tôt des voies opposées, c'est à l'intérieur de tout le christianisme que se dessine la rivalité antagonique des deux formes. Là où la brisure se produit, c'est d'abord entre les théologiens chargés de répondre aux poussées gnostiques et l'affirmation de la hiérarchie cléricale :

«Il est remarquable qu'une pareille similitude d'attitudes se rencontre à la même date en Afrique, en Asie, à Rome, à Alexandrie. C'est un même christianismeeschatologique qui s'exprime. Origène, Tertullien, Hippolyte ont une même indifférence à l'égard du destin de la cité terrestre. Ce qu'ils en espèrent, c'est le martyre, qui manifestera son incompatibilité avec la cité de Dieu. Avec lui, la cité terrestre leur paraît déjà condamnée. Il est inutile d'assurer sa perpétuité en engendrant des enfants, d'assurer sa défense en s'enrôlant dans l'armée. Tout cela relève d'un monde périmé. La cité chrétienne, déjà présente et qui va être bientôt manifestée, demande la chasteté des sages et l'amour universel. Il faut avant tout ne pas faire de concessions. Ce christianisme n'est pas tout le christianisme du temps. Et en particulier il n'est pas celui des évêques. On rencontre chez ceux-ci un souci plus grand du salut du plus grand nombre, la sollicitude du pasteur pour son peuple, la recherche du christianisme réaliste, le désir d'un accord avec les pouvoirs... Le conflit est le même : celui d'intellectuels épris d'une Église idéale, avec des pasteurs conscients des conditions de l'Église réelle» (J. Daniélou et H.-I. Marrou. Nouvelle histoire de l'Église, t. 1 des origines à Saint Grégoire le Grand, Paris, Seuil, 1963, pp. 172-173).

Contre la tendance eschatologique forte au premier siècle de notre ère, les évêques se chargent de guider le peuple de Dieu entre les incertitudes de la cité terrestre et de l'ouvrir à la conscience historique : «A different and much more complex move occurs in Didache 11-13, and it represents that community's eventual preference for residency over itinerancy and for local bishops and deacons over wandering apostles, prophets, and  teachers...» (J. D. Crossan. The historical Jesus, San Francisco, Harper/Collins, 1992). Si les deux courants étaient également persécutés par les autorités romaines, la réconciliation avec l'empereur païen ne ferait que polariser la division à l'intérieur de la communauté chrétienne. C'est autour de la question des lapsi, ces chrétiens qui sous la menace avaient renié leur foi et des traditor, ces évêques «collaborateurs» qui avaient livré les Livres Saints à leurs persécuteurs - la traditio - qu'allaient s'affronter les deux traditions, et cela non sans violence. Doit-on réhabiliter au sein de la communauté africaine les traîtres des mauvais jours? Comme nombre de ces lapsi sont des citoyens aisés et influents, bien établis dans les postes publics de l'Empire, les papes Zéphyrin (martyr en 217) et Calixte (martyr en 222) préfèrent rester en bons termes avec eux. Et le temps de la «révolution constantinienne» est encore loin, l'État peut toujours revenir à une politique anti-chrétienne comme ce fut le cas sous Septime Sévère, aussi, était-ce là politique de prudence.

teachers...» (J. D. Crossan. The historical Jesus, San Francisco, Harper/Collins, 1992). Si les deux courants étaient également persécutés par les autorités romaines, la réconciliation avec l'empereur païen ne ferait que polariser la division à l'intérieur de la communauté chrétienne. C'est autour de la question des lapsi, ces chrétiens qui sous la menace avaient renié leur foi et des traditor, ces évêques «collaborateurs» qui avaient livré les Livres Saints à leurs persécuteurs - la traditio - qu'allaient s'affronter les deux traditions, et cela non sans violence. Doit-on réhabiliter au sein de la communauté africaine les traîtres des mauvais jours? Comme nombre de ces lapsi sont des citoyens aisés et influents, bien établis dans les postes publics de l'Empire, les papes Zéphyrin (martyr en 217) et Calixte (martyr en 222) préfèrent rester en bons termes avec eux. Et le temps de la «révolution constantinienne» est encore loin, l'État peut toujours revenir à une politique anti-chrétienne comme ce fut le cas sous Septime Sévère, aussi, était-ce là politique de prudence.

Face à eux, saint Hippolyte, lui-même évêque, repré-sentait la tendance opposée, refusant tout com-promis et toute confiance en ceux qui avaient déjà trahis une fois. On voit que le débat est davantage d'ordre politique que religieux. D'ordre politique intérieure surtout, vue que «l'Église de Rome est divisée à ce moment entre deux tendances. Elle est agitée par un courant apocalyptique. Ce courant se rattache à des caractères anciens de l'Église... Et ces tendances traditionnelles sont activées par la propagande montaniste. Par ailleurs il y a un autre courant également traditionnel, que l'on trouve principalement dans la hiérarchie. Il s'inspire d'une attitude de modération, cherche surtout

Face à eux, saint Hippolyte, lui-même évêque, repré-sentait la tendance opposée, refusant tout com-promis et toute confiance en ceux qui avaient déjà trahis une fois. On voit que le débat est davantage d'ordre politique que religieux. D'ordre politique intérieure surtout, vue que «l'Église de Rome est divisée à ce moment entre deux tendances. Elle est agitée par un courant apocalyptique. Ce courant se rattache à des caractères anciens de l'Église... Et ces tendances traditionnelles sont activées par la propagande montaniste. Par ailleurs il y a un autre courant également traditionnel, que l'on trouve principalement dans la hiérarchie. Il s'inspire d'une attitude de modération, cherche surtout  à maintenir les contacts entre les différents groupes de la communauté, est porté à une certaine indulgence, se soucie de bons rapports avec le pouvoir impérial. [...] Zéphyrin et Calixte ne sont pas des intellectuels, mais des hommes d'action. Sous leur pontificat l'Église a fait d'énormes progrès. Elle a gagné les sympathies du pouvoir impérial. Elle s'est considérablement étendue numériquement. Ce développement impliquait une adaptation de la discipline à ces circonstances nouvelles. C'est tout cela que refuse Hippolyte. Il rêve d'une Église qui soit une poignée de saints en conflit avec le monde, pauvres, sans biens. Mais les pasteurs, qui ont changé des âmes ne peuvent accepter cette vision. À un peuple chrétien qui grandit, il faut des institutions» (J. Daniélou et H.-I. Marrou. ibid. pp. 181-182). L'Église s'éloignait de son orientation eschatologique pour s'engager dans «le sens de l'histoire». L'apaisement était donc de mise afin de permettre l'institutionnalisation indispensable.

à maintenir les contacts entre les différents groupes de la communauté, est porté à une certaine indulgence, se soucie de bons rapports avec le pouvoir impérial. [...] Zéphyrin et Calixte ne sont pas des intellectuels, mais des hommes d'action. Sous leur pontificat l'Église a fait d'énormes progrès. Elle a gagné les sympathies du pouvoir impérial. Elle s'est considérablement étendue numériquement. Ce développement impliquait une adaptation de la discipline à ces circonstances nouvelles. C'est tout cela que refuse Hippolyte. Il rêve d'une Église qui soit une poignée de saints en conflit avec le monde, pauvres, sans biens. Mais les pasteurs, qui ont changé des âmes ne peuvent accepter cette vision. À un peuple chrétien qui grandit, il faut des institutions» (J. Daniélou et H.-I. Marrou. ibid. pp. 181-182). L'Église s'éloignait de son orientation eschatologique pour s'engager dans «le sens de l'histoire». L'apaisement était donc de mise afin de permettre l'institutionnalisation indispensable.

C'est finalement saint Cyprien évêque de Carthage qui ramène le débat au niveau de la sphère religieuse en liant subtilement l'angoisse de la souffrance du martyre à la tentation sexuelle : «Cyprien parlait des chrétiens de Carthage et de Rome comme d'un groupe  confronté au saeculum in acie constituti, "enligne de bataille", au cours de la six millième année de guerre du diable contre l'espèce humaine. Quelque chose comme une "mollesse efféminée affectant la vigueur du propos chrétien" pouvait constituer un désastre pour l'Église. Cette préoccupation majeure détermina la vision du corps que Cyprien légua à Ambroise, Jérôme et Augustin, et dont l'efficacité fut décisive. La "chair" du chrétien était un rempart contre le saeculum. Celle-ci pouvait être "consacrée au Christ", comme dans le cas d'une fille ou d'un garçon demeurés vierges. Il importait infiniment de protéger l'intégrité du corps, mais sans l'isoler dans un état de pureté mystérieuse, où eût été suspendue la faiblesse de la mortelle argile, comme parmi les paisibles ouailles de Méthode d'Olympe. La "chair" marquait, pour Cyprien, un point de perpétuel danger, un avant-poste du moi tendu pour recevoir du monde une pluie de coups. Si le corps était fragile en soi et de soi, et, on ne l'ignorait pas, tristement exposé à la tentation sexuelle, pourtant le plus grand danger n'était pas qu'il fût miné par ce "feu" caché et couvant intérieurement, mais qu'il fût gouverné, de l'extérieur, par la sinistre force d'attraction du monde. Homme de pouvoir, Cyprien ne savait que trop bien, pour l'avoir observé en lui comme chez ses turbulents collègues, ce que signifiait pour un chrétien d'être assiégé non seulement par la sensualité, mais aussi par les appétits "mondains" plus pesants et plus dévastateurs de la colère, de la jalousie et de l'orgueil ecclésiastique» (P. Brown. Le renoncement à la chair, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1995, pp. 245-246).

confronté au saeculum in acie constituti, "enligne de bataille", au cours de la six millième année de guerre du diable contre l'espèce humaine. Quelque chose comme une "mollesse efféminée affectant la vigueur du propos chrétien" pouvait constituer un désastre pour l'Église. Cette préoccupation majeure détermina la vision du corps que Cyprien légua à Ambroise, Jérôme et Augustin, et dont l'efficacité fut décisive. La "chair" du chrétien était un rempart contre le saeculum. Celle-ci pouvait être "consacrée au Christ", comme dans le cas d'une fille ou d'un garçon demeurés vierges. Il importait infiniment de protéger l'intégrité du corps, mais sans l'isoler dans un état de pureté mystérieuse, où eût été suspendue la faiblesse de la mortelle argile, comme parmi les paisibles ouailles de Méthode d'Olympe. La "chair" marquait, pour Cyprien, un point de perpétuel danger, un avant-poste du moi tendu pour recevoir du monde une pluie de coups. Si le corps était fragile en soi et de soi, et, on ne l'ignorait pas, tristement exposé à la tentation sexuelle, pourtant le plus grand danger n'était pas qu'il fût miné par ce "feu" caché et couvant intérieurement, mais qu'il fût gouverné, de l'extérieur, par la sinistre force d'attraction du monde. Homme de pouvoir, Cyprien ne savait que trop bien, pour l'avoir observé en lui comme chez ses turbulents collègues, ce que signifiait pour un chrétien d'être assiégé non seulement par la sensualité, mais aussi par les appétits "mondains" plus pesants et plus dévastateurs de la colère, de la jalousie et de l'orgueil ecclésiastique» (P. Brown. Le renoncement à la chair, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1995, pp. 245-246).

Sur la conduite politique à tenir envers une marge de chrétiens qui ont failli sous la pression de l'angoisse de la mort et la peur de la torture, Cyprien répond par la  prescription morale dégagée de la conduite du fidèle en matière sexuelle. Sous le Politikè gouvernait l'Érotikè et, en cela, le courant éthico-pédagogique reprend pleinement l'héritage de la tradition hellénique. Le pardon aux lapsi fut rendu possible par une chronique qui, comme le souligne André Latreille à propos des temps troublés de la Révolution française, recueillit avec diligence «les défaillances des faibles et la terne existence des indifférents, [qui] ont moins laissé de traces que les annales des martyrs», rappelant, ce qui n'est pas peu utile pour la structure idéologique d'une institution officielle, le cours ordinaire de la vie chrétienne : «Et il est bon sans doute qu'il en soit ainsi pour que l'histoire ne devienne point école de démoralisation» (A. Latreille. L'Église catholique et la Révolution française, t. 1 : 1775-1799, s.v. Les Éditions du Cerf, Col. Foi vivante, # 131, 1970, p. 189.

prescription morale dégagée de la conduite du fidèle en matière sexuelle. Sous le Politikè gouvernait l'Érotikè et, en cela, le courant éthico-pédagogique reprend pleinement l'héritage de la tradition hellénique. Le pardon aux lapsi fut rendu possible par une chronique qui, comme le souligne André Latreille à propos des temps troublés de la Révolution française, recueillit avec diligence «les défaillances des faibles et la terne existence des indifférents, [qui] ont moins laissé de traces que les annales des martyrs», rappelant, ce qui n'est pas peu utile pour la structure idéologique d'une institution officielle, le cours ordinaire de la vie chrétienne : «Et il est bon sans doute qu'il en soit ainsi pour que l'histoire ne devienne point école de démoralisation» (A. Latreille. L'Église catholique et la Révolution française, t. 1 : 1775-1799, s.v. Les Éditions du Cerf, Col. Foi vivante, # 131, 1970, p. 189.

Ce rapprochement entre l'engagement de la foi et la morale sexuelle n'est pas qu'une simple métaphore. Ils sont tous les deux dans le prolongement l'un de l'autre. Celui ou

Le

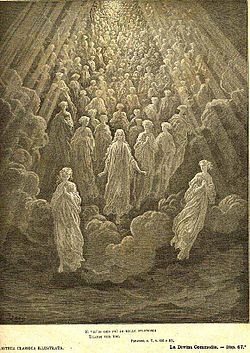

rappel des vœux extravagants de Jephté et d'Agamemnon n'était

qu'une mise en place pour l'entrée au Paradis. Dans le chant XXIII

du Purgatoire – le cercle des gourmands -, le poète avait

rencontré Forese Donati à qui il avait demandé où se trouvait sa

sœur  Piccarda. Donati lui avait répondu qu'elle se trouvait au

Paradis. Aux yeux des deux hommes, Piccarda était un modèle de

vertu et de beauté. Aussi, à peine franchies les portes du Paradis,

Dante va-t-il se trouver face à Piccarda Donati et Constance

d'Hauteville, la mère de l'Empereur Frédéric II, qui aurait

été enlevée d'un couvent pour épouser l'empereur Henri

VI Hohenstaufen. La rencontre a lieu dans le Ciel de la Lune, sphère

la plus basse du Paradis, qui abrite les âmes inconstantes et peu

fermes dans leur vocation. Piccarda aussi avait dû renoncer à ses vœux afin d'acquiescer aux souhaits de Corso Donati, son frère, le chef du clan,

grand seigneur de Florence, et se marier.

Piccarda. Donati lui avait répondu qu'elle se trouvait au

Paradis. Aux yeux des deux hommes, Piccarda était un modèle de

vertu et de beauté. Aussi, à peine franchies les portes du Paradis,

Dante va-t-il se trouver face à Piccarda Donati et Constance

d'Hauteville, la mère de l'Empereur Frédéric II, qui aurait

été enlevée d'un couvent pour épouser l'empereur Henri

VI Hohenstaufen. La rencontre a lieu dans le Ciel de la Lune, sphère

la plus basse du Paradis, qui abrite les âmes inconstantes et peu

fermes dans leur vocation. Piccarda aussi avait dû renoncer à ses vœux afin d'acquiescer aux souhaits de Corso Donati, son frère, le chef du clan,

grand seigneur de Florence, et se marier.

Car on ne désobéissait pas au seigneur Donati, dirigeant de la faction guelfe de Florence - partisan du pape contre le pouvoir dominant de l'Empereur, représenté par les Gibelins -, et pour le moment podestat de Bologne. Étant la sœur de Corso et de Forese, il est fort probable que Piccarda et Dante (qui appartenait à la faction des Guelfes) se connaissaient. Comme il arrivait à ces femmes qui t entaient de s'écarter des voies du politique, Piccarda avait fui sa maison pour se faire religieuse et éviter ainsi d'épouser celui que la famille avait désigné pour son époux. Se réfugiant au couvent de Santa Maria di Monticelli, de l'Ordre de sainte Claire - les Clarisses, pendant féminin des franciscains -, proche de Florence, ses vœux durèrent le temps d'une année, jusqu'à ce que les sbires de Corso l'enlèvent de force du monastère et la traînent devant Rossellino della Tosa afin de célébrer leurs noces. Le but de ce mariage forcé était de renforcer les liens entre les deux familles. Certaines sources - possiblement pieuses - affirment que Piccarda serait morte d'une maladie soudaine ayant les aspects de la lèpre avant même la consommation du mariage! N'insistons pas sur la véracité de ce ouï-dire.

entaient de s'écarter des voies du politique, Piccarda avait fui sa maison pour se faire religieuse et éviter ainsi d'épouser celui que la famille avait désigné pour son époux. Se réfugiant au couvent de Santa Maria di Monticelli, de l'Ordre de sainte Claire - les Clarisses, pendant féminin des franciscains -, proche de Florence, ses vœux durèrent le temps d'une année, jusqu'à ce que les sbires de Corso l'enlèvent de force du monastère et la traînent devant Rossellino della Tosa afin de célébrer leurs noces. Le but de ce mariage forcé était de renforcer les liens entre les deux familles. Certaines sources - possiblement pieuses - affirment que Piccarda serait morte d'une maladie soudaine ayant les aspects de la lèpre avant même la consommation du mariage! N'insistons pas sur la véracité de ce ouï-dire.

Le récit de Piccarda affectait sans doute Dante qui l'avait connue, mieux que celui de Constance d'Hauteville, dernière héritière des rois normands de Sicile, épouse de l'empereur Henri VI de Souabe et mère de Frédéric II (1154-1198), future empereur Hohenstaufen. Toute une tradition sombre enveloppe Constance dès sa naissance. On dit que sa mère, Béatrice, qui accoucha d'une enfant orpheline de père, qu'elle «précipiterait son pays au comble de la ruine» :

«Sans doute était-ce pour prévenir ces malheurs que Constance avait ensuite été destinée à devenir nonne, comme jadis Ilia, mère et première ancêtre de Rome, avait été vouée à l'état de vestale. Il est vrai que le long séjour de la fille du roi dans différents couvents de Palerme a pu confirmer cette rumeur. On prétendait aussi

que Constance ne s'était décidée au mariage qu'à contre-cœur, et cela contribua à préciser l'image que Dante se faisait d'elle : parce qu'elle avait quitté la "douce cellule" sous la contrainte et non de son plein gré, Dante avait donné à l'impératrice une place au Paradis. Tout le monde croyait que Constance avait pris le voile, et plus tard, par haine de son fils, les Guelfes répandirent intentionnellement cette légende (ne dira-t-on pas ensuite que l'Antéchrist serait enfanté par une nonne?). La première et unique grossesse de l'impératrice, alors quadragénaire, donna cependant lieu à un autre cycle de légendes. On la vieillit sensiblement pour rapprocher plus encore le miracle de cette maternité tardive des modèles bibliques, et la tradition ne la montra plus que sous les traits d'une vieille femme ridée. La rumeur courut que l'enfant qu'elle disait avoir mis au monde était un enfant supposé et l'on prétendit qu'il s'agissait en réalité du fils d'un boucher. On dit que Constance, qui était avisée, aurait su prévenir ces racontars : elle aurait fait dresser une tente en plein marché et, après sa délivrance, aurait fièrement montré à tout le peuple ses seins gonflés de lait» (E. Kantorowicz. L'empereur Frédéric II, Paris, Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1987, pp. 18-19).

Dans cette atmosphère orientale qui baignait la cour de Sicile à la fin du XIIe siècle, que la fille posthume du roi Roger II fût engagée à épouser le futur Henri VI, fils de Frédéric Barberousse, prêtait à la légende. Il prêtait surtout aux disputes politiques, car en plein  milieu de la crise opposants Guelfes et Gibelins, l'union de la dynastie guelfe des Hauteville à celle, gibeline des Hohenstaufen, la situation était explosive. La trêve de Venise, souscrite en mai-août 1177 par l'ex-empereur Frédéric, négociée à l'insu de la papauté, «qui ne pouvait voir que d'un mauvais œil ce rapprochement diplomatique entre son ennemi et son allié», d'autant plus que Guillaume II demeurait toujours roi de Sicile, du moins jusqu'en 1189. Pendant ce temps, il était toujours possible d'apprécier de manière contradictoire la trêve : «L'archevêque de Palerme, d'origine anglaise, y voit une garantie contre l'anarchie qui ne manquerait pas de se développer en cas de vide du pouvoir. À l'inverse, l'émir Matteo d'Ajello souligne le péril qui menace le royaume de Sicile s'il devient une dépendance de l'Empire germanique» (J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris, Fayard, 2009, p. 179). Aussi, est-ce à la mort du roi Guillaume que les accords de la trêve entrent en action :

milieu de la crise opposants Guelfes et Gibelins, l'union de la dynastie guelfe des Hauteville à celle, gibeline des Hohenstaufen, la situation était explosive. La trêve de Venise, souscrite en mai-août 1177 par l'ex-empereur Frédéric, négociée à l'insu de la papauté, «qui ne pouvait voir que d'un mauvais œil ce rapprochement diplomatique entre son ennemi et son allié», d'autant plus que Guillaume II demeurait toujours roi de Sicile, du moins jusqu'en 1189. Pendant ce temps, il était toujours possible d'apprécier de manière contradictoire la trêve : «L'archevêque de Palerme, d'origine anglaise, y voit une garantie contre l'anarchie qui ne manquerait pas de se développer en cas de vide du pouvoir. À l'inverse, l'émir Matteo d'Ajello souligne le péril qui menace le royaume de Sicile s'il devient une dépendance de l'Empire germanique» (J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris, Fayard, 2009, p. 179). Aussi, est-ce à la mort du roi Guillaume que les accords de la trêve entrent en action :

«Le choix de son successeur revient donc à ses conseillers. Très peu sont favorables à une régence de Constance, car son mari, le futur Henri VI, n'entend pas être le prince consort. De plus, la noblesse franco-sicilienne ne veut pas d'un Allemand. Consciente qu'il lui faut défendre ses privilèges et sans doute déjà porteuse d'une

identité sicilienne, une partie de la noblesse normande est favorable à Roger, comte d'Andria, tandis qu'une autre faction, qui peut se prévaloir du soutien du chancelier Matteo d'Ajello, choisit Tancrède de Lecce. Les deux hommes sont de hauts fonctionnaires d'égale valeur, le premier a été un des négociateurs de la trêve de Venise, le second s'est illustré comme commandant de la flotte sicilienne. Mais Tancrède a pour lui d'appartenir à la lignée des Hauteville puisqu'il est le fils illégitime de Roger, duc des Pouilles, frère de Guillaume Ier, et, à ce titre, cousin germain de Guillaume II. Tancrède bénéficie enfin du soutien de Clément III (1187-1191), un pape énergique qui organise la troisième croisade pour sauver la Terre sainte menacée par les armées de Saladin (1138-1193)» (J.-Y. Frétigné. ibid. p. 179).

On devine comment Constance pouvait se sentir, écrasée entre ces deux puissants seigneurs, avant que son époux, une fois devenu empereur, se charge de mettre main basse sur la Sicile :

«Les quatre années du règne de Tancrède (janvier 1190-février 1194) sont marquées par de nombreux troubles fomentés par les musulmans et par les grands féodaux, dont le roi parvient avec peine à venir à bout. Mais il ne peut résister àHenri VI (1165-1197, empereur depuis 1191) qui entreprend en 1193 une vaste campagne contre le roi normand. Salerne est détruite et quasiment toute la Sicile passe sous le contrôle des troupes impériales. Tandis qu'il a déjà perdu son fils aîné, Tancrède meurt de maladie le 20 février 1194, laissant comme héritier un tout jeune enfant, Guillaume III, sous la régence de sa mère, la reine Sibylle. Réfugiés un temps dans la place forte naturelle de Caltabellota, ils ne peuvent qu'accepter de se rendre. Dans une grande solennité, Henri VI est couronné roi de Sicile, le jour de Noël 1194, dans la cathédrale de Palerme, soixante-quatre ans après que l'eut été Roger II. Sa femme, l'impératrice Constance, n'assiste pas à la cérémonie car elle est alors à Iesi où elle donne naissance à un fils, le futur Frédéric II, le lendemain du sacre de son époux» (J.-Y. Frétigné. ibid. pp. 179-180).

La

suite de ce triomphe fut abominable. Le dimanche de Pâques 1195,

l'empereur Henri fait défiler devant les yeux de Constance et de la

population sicilienne, le long cortège sinistre de 160 chevaux de bât qui

traversent la ville de Palerme chargés de tout le trésor des

Normands pour se rendre en Allemagne. Font partis du cortège, le

petit roi Guillaume III, châtré et aveuglé, et sa mère la reine

Sibylle. C'était la fin de la Sicile normande.

La

suite de ce triomphe fut abominable. Le dimanche de Pâques 1195,

l'empereur Henri fait défiler devant les yeux de Constance et de la

population sicilienne, le long cortège sinistre de 160 chevaux de bât qui

traversent la ville de Palerme chargés de tout le trésor des

Normands pour se rendre en Allemagne. Font partis du cortège, le

petit roi Guillaume III, châtré et aveuglé, et sa mère la reine

Sibylle. C'était la fin de la Sicile normande.

Cette humiliation visait en particulier l'impératrice dont la famille n'appréciait pas les Allemands. Malgré son mariage à l'empereur du Saint-Empire romain-germanique, Constance demeurait toujours une guelfe. À la mort d'Henri, trois ans plus tard, elle réaffirma son pouvoir sur la Sicile au nom de son fils, le futur Frédéric II :

«À la mort du fils de Frédéric Barberousse en septembre 1197, le jeune Frédéric n'a que trois ans. Il vit à Forli, confié aux soins de la femme de Conrad von Urslingen, duc de Spolète et fidèle d'Henri VI. Il est alors roi d'Allemagne mais son oncle et tuteur, Philippe de Souabe (1176-1208), cherche à s'emparer du titre impérial. Le futur maître de l'Occident est donc dans une position

d'extrême faiblesse. Sa mère, la reine Constance, et l'Église sont alors ses seuls soutiens, soutien sincère pour la première, plus intéressé mais bien réel pour la seconde. Devenue en septembre 1197, à la mort de son époux, reine de Sicile, du duché des Pouilles et de la principauté de Capoue, Constance s'efforce de chasser les Allemands dont la présence est devenue odieuse aux yeux des habitants du royaume et, fidèle à la tradition de ses ancêtres normands, elle décide de nouer une alliance avec la papauté. Elle fait venir son fils à ses côtés, à Palerme, et le proclame roi de Sicile, duc des Pouilles et prince de Capoue, sous le nom de Frédéric Ier. Cette opération se fait en accord avec la papauté. Par la volonté testamentaire de la reine, il est même prévu que le pape assure la régence du royaume et devienne le tuteur du jeune roi en attendant qu'il atteigne sa majorité. Enfin, Constance s'est engagée verbalement à ce que le Saint-Siège conclue une sorte de concordat avec le royaume de Frédéric Ier. Mais la reine décède en novembre 1198, avant de le signer. Aussi n'est-il pas intégré à la juridiction du royaume. Favorable à l'Église, il reprenait les clauses souscrites entre Tancrède et Célestin III (pape de 1191 à 1198) alors que le dernier des rois normands en position de grande faiblesse avait renoncé à la légation apostolique des lieux» (P.-Y. Frétigné. ibid. pp. 188-189).

Autant

dire que la décision de Constance préparait de jolies luttes entre

son fils, devenu  empereur romain-germanique et roi de Sicile

avec la papauté! Dans toute cette habileté diplomatique dont

déploie Constance, d'abord en tant que mère de l'héritier de la

couronne impériale et reine de Sicile, son patrimoine personnel, que reste-t-il des vœux

rompus? Il semble qu'ils se soient envolés avec la pratique du

gouvernement. En fait, la critique les ont fort mis à mal. Daniel-Rops, historien catholique militant et par

le fait même capable d'apprécier la ferveur guelfe de la reine

Constance de Sicile, y va plutôt durement lorsqu'il

la présente, «au demeurant sorte de nonne rancie, de dix

ans plus âgée que son époux, lequel ne devait jamais l'aimer»

(Daniel-Rops. L'Église de la cathédrale et de la croisade,

Paris, Arthème Fayard, Col. Les Grandes Études historiques,

1952, p. 249). Ici aussi, nous sommes très loin du Dante.

empereur romain-germanique et roi de Sicile

avec la papauté! Dans toute cette habileté diplomatique dont

déploie Constance, d'abord en tant que mère de l'héritier de la

couronne impériale et reine de Sicile, son patrimoine personnel, que reste-t-il des vœux

rompus? Il semble qu'ils se soient envolés avec la pratique du

gouvernement. En fait, la critique les ont fort mis à mal. Daniel-Rops, historien catholique militant et par

le fait même capable d'apprécier la ferveur guelfe de la reine

Constance de Sicile, y va plutôt durement lorsqu'il

la présente, «au demeurant sorte de nonne rancie, de dix

ans plus âgée que son époux, lequel ne devait jamais l'aimer»

(Daniel-Rops. L'Église de la cathédrale et de la croisade,

Paris, Arthème Fayard, Col. Les Grandes Études historiques,

1952, p. 249). Ici aussi, nous sommes très loin du Dante.

Dans

un cas comme dans l'autre, Piccarda et Clémence apparaissaient, aux yeux du

poète, comme de saintes femmes dont la volonté spirituelle avait été

brimée par les intérêts profanes et politiques. Malgré le fait

qu'il les ait placées dans l'orbite du Paradis le plus loin de Dieu,

Piccarda offre l'exemple de celle qui n'a pas rompu ses vœux par volonté personnelle mais par la force armée des

intérêts dynastiques et politiques. Béatrice, la guide du Dante, explique même que lorsque la force

ou des actions énergiques affectent le corps physique, cela mine la

volonté de la personne. La volonté

absolue de

Piccarda, c'est-à-dire sa volonté de respecter son vœu,

était si intense qu'elle relevait de la volonté

la plus profonde. Sa

mort avant même que son mariage ne fût consommé en serait la

confirmation. Piccarda

restait une volonté pure, non une volonté

contaminée qui

serait celle qui céderait à ses pulsions ou ses penchants

corrupteurs ou encore – comme Constance, mais ça, Dante l'ignorait

-, par des intérêts mondains. Son vœu provenait du cœur et non

seulement de sa tête, et ce vœu consistait à choisir Dieu avant

tout.

Dans

un cas comme dans l'autre, Piccarda et Clémence apparaissaient, aux yeux du

poète, comme de saintes femmes dont la volonté spirituelle avait été

brimée par les intérêts profanes et politiques. Malgré le fait

qu'il les ait placées dans l'orbite du Paradis le plus loin de Dieu,

Piccarda offre l'exemple de celle qui n'a pas rompu ses vœux par volonté personnelle mais par la force armée des

intérêts dynastiques et politiques. Béatrice, la guide du Dante, explique même que lorsque la force

ou des actions énergiques affectent le corps physique, cela mine la

volonté de la personne. La volonté

absolue de

Piccarda, c'est-à-dire sa volonté de respecter son vœu,

était si intense qu'elle relevait de la volonté

la plus profonde. Sa

mort avant même que son mariage ne fût consommé en serait la

confirmation. Piccarda

restait une volonté pure, non une volonté

contaminée qui

serait celle qui céderait à ses pulsions ou ses penchants

corrupteurs ou encore – comme Constance, mais ça, Dante l'ignorait

-, par des intérêts mondains. Son vœu provenait du cœur et non

seulement de sa tête, et ce vœu consistait à choisir Dieu avant

tout.

Malgré

la diffusion du christianisme dans l'ensemble des civilisations

occidentale et grecque-orthodoxe, des crises internes, comme la

Réformation du XVIe-XVIIe siècles, soumirent bien des vocations à

des épreuves comparables à celles vécues par les premiers chrétiens sous l'Empire romain. Si les États

ralliés à la Réformation protestante  imposè-rent souvent à

apostasier la papauté et l'Église romaine, elle n'en-gageait pas

les croyants à apostasier la foi chrétienne. Le cas de l'Église

anglicane, qui reproduit tous les symboles et la hiérarchie

catholiques – le roi d'Angleterre substitué au pape -, montre combien le dogme restait ce qu'il était du temps où le pape avait consacré Henri VIII, défenseur de la foi! Une formule qui résumerait assez bien ce que fût la Réformation, serait de dire qu'elle fut un mouvement de nationalisation de la religion. La véritable épreuve devait venir deux siècles

plus tard, avec la Révolution française. Dans sa

radicalisation, elle alla jusqu'à nier la foi chrétienne, son Église, ses dogmes et ses

pompes, au nom d'un régime républicain et laïque et, avec l'Être suprême,

panthéiste, cosmique, naturel mais impersonnel, opposé à toute divinité anthropomorphique.

imposè-rent souvent à

apostasier la papauté et l'Église romaine, elle n'en-gageait pas

les croyants à apostasier la foi chrétienne. Le cas de l'Église

anglicane, qui reproduit tous les symboles et la hiérarchie

catholiques – le roi d'Angleterre substitué au pape -, montre combien le dogme restait ce qu'il était du temps où le pape avait consacré Henri VIII, défenseur de la foi! Une formule qui résumerait assez bien ce que fût la Réformation, serait de dire qu'elle fut un mouvement de nationalisation de la religion. La véritable épreuve devait venir deux siècles

plus tard, avec la Révolution française. Dans sa

radicalisation, elle alla jusqu'à nier la foi chrétienne, son Église, ses dogmes et ses

pompes, au nom d'un régime républicain et laïque et, avec l'Être suprême,

panthéiste, cosmique, naturel mais impersonnel, opposé à toute divinité anthropomorphique.

On

peut facilement retrouver les traditions éthico-pédagogique et

mystico-ontologique des origines dans ce que vécut le clergé

catholique français au moment où le nouveau régime républicain

décida de dépasser le dernier pas du gallicanisme du temps de la monarchie

d'Ancien Régime. La tradition éthico-pédagogique

trouva à s'incarner dans le clergé  constitu-tionnel. Votée le 12 juillet 1790

par l'Assem-blée cons-tituante, la Consti-tution civile du clergé

visait à appliquer au clergé catholique les principes partout

généralisés au niveau administratif, judiciaires et financiers du nouveau régime.

Uniformiser, décentraliser et égaliser les conditions conduisaient

à assimiler les diocèses aux départements; à l'élection des

membres du clergé (curés et évêques) par les citoyens actifs,

même

non-catholiques; la consultation électorale pour l'investiture

des évêques et des curés par les fidèles. Enfin, une rémunération stricte

des membres du clergé ciblant les inégalités antérieures de

traitement. Comme le roi, le pape perdait ses prérogatives. La

Constitution civile du clergé séparait l'ecclésiologie

française de celle de Rome et du reste de la catholicité. Non sans

surprise, le pape Pie VI refusa cet scission fondamentale du dogme et

de l'organisation de l'Église.

constitu-tionnel. Votée le 12 juillet 1790

par l'Assem-blée cons-tituante, la Consti-tution civile du clergé

visait à appliquer au clergé catholique les principes partout

généralisés au niveau administratif, judiciaires et financiers du nouveau régime.

Uniformiser, décentraliser et égaliser les conditions conduisaient

à assimiler les diocèses aux départements; à l'élection des

membres du clergé (curés et évêques) par les citoyens actifs,

même

non-catholiques; la consultation électorale pour l'investiture

des évêques et des curés par les fidèles. Enfin, une rémunération stricte

des membres du clergé ciblant les inégalités antérieures de

traitement. Comme le roi, le pape perdait ses prérogatives. La

Constitution civile du clergé séparait l'ecclésiologie

française de celle de Rome et du reste de la catholicité. Non sans

surprise, le pape Pie VI refusa cet scission fondamentale du dogme et

de l'organisation de l'Église.

Bien

des prélats, tel le célèbre abbé Grégoire, se montrèrent

favorables à la Constitution comme conséquente des autres

transformations sociales et politiques, et tout à fait .jpg) cohérente avec le dogme chrétien. En tant que fonctionnaires,

les membres du clergé se virent astreints à jurer le serment à

«la nation, à la loi, au roi» au moment de leur élection. Cette

Constitution civile adaptait aux conditions du Siècle des Lumières

l'ancienne tradition éthico-pédagogique. Il apparaissait possible aux députés de l'Assemblée de lier les intérêts révolutionnaires avec la foi chrétienne. Lui répondit un fort courant mystico-ontologique qui trouvait sa niche parmi le

clergé réfractaire, c'est-à-dire tous les membres du clergé qui

refusaient de prêter serment et conservaient leur fidélité à Rome.

cohérente avec le dogme chrétien. En tant que fonctionnaires,

les membres du clergé se virent astreints à jurer le serment à

«la nation, à la loi, au roi» au moment de leur élection. Cette

Constitution civile adaptait aux conditions du Siècle des Lumières

l'ancienne tradition éthico-pédagogique. Il apparaissait possible aux députés de l'Assemblée de lier les intérêts révolutionnaires avec la foi chrétienne. Lui répondit un fort courant mystico-ontologique qui trouvait sa niche parmi le

clergé réfractaire, c'est-à-dire tous les membres du clergé qui

refusaient de prêter serment et conservaient leur fidélité à Rome.

«Dès novembre 1790, se dessine un schisme, révélé statistiquement au moment du serment (janvier-février 1791). Le haut clergé sera massivement "réfractaire", "insermenté" (à l'exception de 7 évêques, dont Talleyrand et Gobel qui en investissant les autres sauveront la Constitution civile). Mais 52% des curés et des vicaires (soit plus de 28 000) prêtent le serment (parfois avec restriction) devenant "constitutionnels", "jureurs", ou "assermentés"» (S. Bianchi, in A. Soboul (éd.) Dictionnaire de la Révolution française, Paris, P.U.F., 1989, pp. 281-282).

Le

schisme devait ouvrir à la déchristianisation de la France républicaine. Le clergé assermenté, fonctionnarisé, devait rapprocher constamment la sphère

religieuse,  spirituelle de la sphère publique, politique, administrative et

mondaine, ce qui aboutira à l'abdication (l'apostasie), le mariage ou

l'arrêt du sacerdoce. Parallèlement, les membres du clergé réfractaire se virent pourchassés par les autorités et la police,

condamnés à l'exil puis, sous la Terreur, à devenir des agents de

la contre-révolution dans des régions comme la Vendée, la Bretagne

ou Lyon. La France retrouvait le climat des persécutions de l'Empire

romain et la faille ouverte au sein du catholicisme français devait

durer jusque sous la Restauration. Un siècle plus tard, avec la loi

de la séparation des Églises et de l'État, la République

poursuivra l'ambition de la Révolution de lier la sphère religieuse

à l'État.

spirituelle de la sphère publique, politique, administrative et

mondaine, ce qui aboutira à l'abdication (l'apostasie), le mariage ou

l'arrêt du sacerdoce. Parallèlement, les membres du clergé réfractaire se virent pourchassés par les autorités et la police,

condamnés à l'exil puis, sous la Terreur, à devenir des agents de

la contre-révolution dans des régions comme la Vendée, la Bretagne

ou Lyon. La France retrouvait le climat des persécutions de l'Empire

romain et la faille ouverte au sein du catholicisme français devait

durer jusque sous la Restauration. Un siècle plus tard, avec la loi

de la séparation des Églises et de l'État, la République

poursuivra l'ambition de la Révolution de lier la sphère religieuse

à l'État.

Les deux clergés se firent une lutte féroce tout le temps que dura la Révolution et le Premier Empire. Les gouvernements successifs tentèrent bien de recoudre la robe du Christ, mais dans l'esprit vindicatif né des persécutions, le retour du clergé romain avec les Bourbons en 1814-1815 ramena la querelle du temps de Zéphyrin, Calixte et d'Hippolyte : Devait-on pardonner aux modernes lapsis, ceux qui avaient prêter le serment constitutionnel, ou devait-on les maintenir au ban de l'Église catholique où ils s'y étaient placés eux-mêmes en jurant à la Constitution civile?

Le

Concordat de 1801-1802 avait pour but de réconcilier l'Église de

France mais aussi, par nécessité, de faire reconnaître le fait accompli au pape. Pie VII

avait délégué Mgr Spina  pour le représenter dans les

négociations avec les agents de Bona-parte, dont l'ineffable

Talleyrand qui trahissait tous les régimes qui l'avaient

supporté. «Le 15

août 1801, il signe le traité et trois brefs destinés à faciliter

son exécution : le premier, le plus important, le bref Tam

multa qui va

provoquer un petit schisme, exhorte les évêques légitimes à

démissionner; le second rappelle les évêques constitutionnels à

l'unité de l'Église; le troisième autorise l'absolution des

prêtres mariés et la validation de leur mariage sous la condition

d'un sincère repentir; plus de trois mille prêtres et près de

trois cents religieux seront ainsi réhabilités; Talleyrand n'a pas

eu tort de vouloir faire insérer dans le concordat "la clause

de Madame Grand", car le bref ne s'applique pas aux prêtres

revêtus du caractère épiscopal»

(A. Dansette. Histoire

religieuse de la France contemporaine, Paris,

Flammarion, Col. L'Histoire, 1965, p. 139). (On appelle clause de Madame Grand l'article inséré dans le Concordat par Talleyrand qui visait à le débarrasser définitivement des séquelles de son épiscopat et lui permettre d'épouser sa maîtresse Catherine Grand.)

pour le représenter dans les

négociations avec les agents de Bona-parte, dont l'ineffable

Talleyrand qui trahissait tous les régimes qui l'avaient

supporté. «Le 15

août 1801, il signe le traité et trois brefs destinés à faciliter

son exécution : le premier, le plus important, le bref Tam

multa qui va

provoquer un petit schisme, exhorte les évêques légitimes à

démissionner; le second rappelle les évêques constitutionnels à

l'unité de l'Église; le troisième autorise l'absolution des

prêtres mariés et la validation de leur mariage sous la condition

d'un sincère repentir; plus de trois mille prêtres et près de

trois cents religieux seront ainsi réhabilités; Talleyrand n'a pas

eu tort de vouloir faire insérer dans le concordat "la clause

de Madame Grand", car le bref ne s'applique pas aux prêtres

revêtus du caractère épiscopal»

(A. Dansette. Histoire

religieuse de la France contemporaine, Paris,

Flammarion, Col. L'Histoire, 1965, p. 139). (On appelle clause de Madame Grand l'article inséré dans le Concordat par Talleyrand qui visait à le débarrasser définitivement des séquelles de son épiscopat et lui permettre d'épouser sa maîtresse Catherine Grand.)

Un tel concordat ne pouvait que déplaire à tous les partis qui avaient vécu les pires heures de la tourmente révolutionnaire. D'un seul geste, le pape destituait tous les évêques gallicans tandis qu'il devait bientôt conférer l'institution canonique à d'anciens schismatiques, à des prêtres qui s'étaient séparés du catholicisme romain. Comme le dit Dansette : «L'hérésie est récompensée, l'orthodoxie punie!» (A. Dansette. ibid. p. 141). Il faut avoir bien à l'esprit que...

«le Concordat avait rétabli l'unité, du moins en principe, car en fait, elle demeura factice. On eut beau ne plus parler du passé, celui-ci subsistait. Les évêques d'ancien

régime continuèrent à considérer comme des intrus les anciens prêtres jureurs, élevés à l'épiscopat, et les fidèles – excités par les réfractaires – leur témoignèrent une certaine méfiance. De leur côté, les évêques constitutionnels ne purent oublier qu'autrefois ils avaient prêté le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. Ces anciens schismatiques, rentrés dans la légalité, ne voulurent pas admettre qu'ils s'étaient trompés. Ils continuèrent à prétendre que leur situation avait toujours été orthodoxe et légitime, affirmant qu'en prêtant le serment "ils avaient sauvé l'Église catholique". N'ayant commis aucune faute, ils ne devaient se plier à aucune rétractation» (H. Verbist. Les Grandes controverses de l'Église contemporaine, Lausanne, Rencontre, 1969, pp. 117-118).

Bref,

la tentative de réconciliation imposée par le Concordat était loin

d'avoir résolu les problèmes de fond du catholicisme français. La

question des lapsi constitutionnels

demeurait. La crise devait s'aggraver par l'esprit revanchard des

revenants de l'émigration dont le roi Louis XVIII. Ce dernier

méditait d'effacer le Concordat signé entre l'usurpateur

et Pie VII. Son but était de

renouveler le personnel épiscopal et revenir au Concordat de 1516.

Heureusement, Pie VII, même s'il accepta le retour des Jésuites et

autres compromis avec les intransigeants (zelanti),

était «trop informé pour croire avec eux qu'il soit

possible de revenir au statu quo

ante comme si rien ne s'était passé depuis un quart de

siècle. Il se propose de reconstituer les Églises des divers pays

européens en négociant des traités sur le type du concordat

français. Quant à ce dernier, il ne veut pas le supprimer, mais

seulement l'améliorer en augmentant le nombre trop réduit de ses

diocèses et en l'allégeant des articles organiques qui en ont

faussé l'esprit» (A. Dansette.

op. cit. pp. 193-194).

demeurait. La crise devait s'aggraver par l'esprit revanchard des

revenants de l'émigration dont le roi Louis XVIII. Ce dernier

méditait d'effacer le Concordat signé entre l'usurpateur

et Pie VII. Son but était de

renouveler le personnel épiscopal et revenir au Concordat de 1516.

Heureusement, Pie VII, même s'il accepta le retour des Jésuites et

autres compromis avec les intransigeants (zelanti),

était «trop informé pour croire avec eux qu'il soit

possible de revenir au statu quo

ante comme si rien ne s'était passé depuis un quart de

siècle. Il se propose de reconstituer les Églises des divers pays

européens en négociant des traités sur le type du concordat

français. Quant à ce dernier, il ne veut pas le supprimer, mais

seulement l'améliorer en augmentant le nombre trop réduit de ses

diocèses et en l'allégeant des articles organiques qui en ont

faussé l'esprit» (A. Dansette.

op. cit. pp. 193-194).

C'était

habile de la part du pape. «Il n'est pas sérieusement

question d'obtenir du Pape qu'il  relève de leurs fonctions les

évêques en exercice; le sacrifice de l'épiscopat ne se peut

accomplir tous les quinze ans et il serait particulièrement

difficile à Pie VII de démissionner des prêtres nommés en vertu

d'un traité dont il est signataire. C'est au contraire lui qui

obtient une concession sur ces questions de personnes : les évêques

de la Petite Église que le gouvernement royal voudrait réintégrer,

se retireront; quant aux prélats constitutionnels qu'il voudrait

tous chasser, ceux-là seuls qui ont retombés dans leurs erreurs

seront astreints à une amende honorable (la plupart des uns et des

autres se soumettront, et les récalcitrants s'en iront»

(A. Dansette. ibid. p. 194). Bref, Pie VII reprenait la position

occupée jadis par Zéphyrin, Calixte et Cyprien alors que Louis XVIII se rangeait du

côté d'Origène, de Tertullien et d'Hippolyte.

relève de leurs fonctions les

évêques en exercice; le sacrifice de l'épiscopat ne se peut

accomplir tous les quinze ans et il serait particulièrement

difficile à Pie VII de démissionner des prêtres nommés en vertu

d'un traité dont il est signataire. C'est au contraire lui qui

obtient une concession sur ces questions de personnes : les évêques

de la Petite Église que le gouvernement royal voudrait réintégrer,

se retireront; quant aux prélats constitutionnels qu'il voudrait

tous chasser, ceux-là seuls qui ont retombés dans leurs erreurs

seront astreints à une amende honorable (la plupart des uns et des

autres se soumettront, et les récalcitrants s'en iront»

(A. Dansette. ibid. p. 194). Bref, Pie VII reprenait la position

occupée jadis par Zéphyrin, Calixte et Cyprien alors que Louis XVIII se rangeait du

côté d'Origène, de Tertullien et d'Hippolyte.

Si

l'on reprend l'observation du Dante sur la liberté de

volonté et l'opposition entre la volonté

pure et .jpg) la volonté

contaminée, arrêtons-nous à quelques cas représentatifs. Si Talleyrand, évêque

athée dont les ruptures de vœux ne se comptent plus tant

l'opportunisme et la cupidité le menaient, il en est tout

autrement de l'évêque jureur de Paris, Mgr Gobel. Jean-Baptiste Joseph Gobel (1727-1794) n'avait pas

un esprit retors comme son collègue d'Autun. Comme tant de prélats