|

| Matteo di Giovanni di Bartolo. Le massacre des Innocents, XVe siècle. |

LES ENFANTS DU PARADIS

Tout au long des millénaires, les peuples se sont montrés bien peu amènes envers leur progéniture. Il y a plus d'un demi-siècle, Philippe Ariès nous a révélé que ce ne fut que lors de la transition du XVIIe au XVIIIe siècle qu'une certaine sensibilité à l'enfant (et à l'enfance)  commença à préoccuper les consciences occidentales. On le note à travers les documents notariés aussi bien qu'à travers les œuvres d'art et les projets pédagogiques. Ces derniers d'ailleurs tiennent peu compte du bonheur de l'enfant. Non que les parents des siècles antérieurs aient été indifférents, mais le sentiment tragique de la vie, la dureté exigée par les travaux quotidiens et le poids des exploitations de diverses natures ne prédisposaient pas à laisser rêver les enfants sur un avenir meilleur. Il en était ainsi de la figure de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus dans la statuaire romane, exhibant une Vierge au visage froid et austère tenant un enfant Jésus qui sait déjà ordonner au monde sa volonté. Ce ne fut qu'à la Renaissance qu'on commence à dénoter une sensibilité parentale qui rapproche Joseph et Marie de l'enfant dans la crèche.

commença à préoccuper les consciences occidentales. On le note à travers les documents notariés aussi bien qu'à travers les œuvres d'art et les projets pédagogiques. Ces derniers d'ailleurs tiennent peu compte du bonheur de l'enfant. Non que les parents des siècles antérieurs aient été indifférents, mais le sentiment tragique de la vie, la dureté exigée par les travaux quotidiens et le poids des exploitations de diverses natures ne prédisposaient pas à laisser rêver les enfants sur un avenir meilleur. Il en était ainsi de la figure de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus dans la statuaire romane, exhibant une Vierge au visage froid et austère tenant un enfant Jésus qui sait déjà ordonner au monde sa volonté. Ce ne fut qu'à la Renaissance qu'on commence à dénoter une sensibilité parentale qui rapproche Joseph et Marie de l'enfant dans la crèche.

droit des Évangiles. Nous avons bien en tête les différentes reproductions de la nativité, Jésus dans la crèche, prié par Marie et Joseph et chauffé par l'âne et le bœuf. L'enfant Jésus est privilégié par rapport aux autres enfants parce qu'il a été conçu sans que n'ait été déchirée l'hymen de sa mère. Il a donc échappé au sexe qui est la grande obsession des peuples anciens qui y voient les sources de la corruption de l'âme. Le récit de la nativité le rappelle. Aussitôt révélée la naissance de Jésus par ces trois bavards qu'étaient les rois mages auprès du roi Hérode, «farouche tyran que servile vassal de la puissance romaine» (A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 515) : «Alors Hérode voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya tuer, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie :

droit des Évangiles. Nous avons bien en tête les différentes reproductions de la nativité, Jésus dans la crèche, prié par Marie et Joseph et chauffé par l'âne et le bœuf. L'enfant Jésus est privilégié par rapport aux autres enfants parce qu'il a été conçu sans que n'ait été déchirée l'hymen de sa mère. Il a donc échappé au sexe qui est la grande obsession des peuples anciens qui y voient les sources de la corruption de l'âme. Le récit de la nativité le rappelle. Aussitôt révélée la naissance de Jésus par ces trois bavards qu'étaient les rois mages auprès du roi Hérode, «farouche tyran que servile vassal de la puissance romaine» (A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 515) : «Alors Hérode voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya tuer, dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie :Bien entendu, le fait que Jésus fût Dieu - le Christos, le Messie - l'épargne du sort qui affecte les autres enfants. Jésus échappera au carnage car Joseph, saisi par un songe, éloignera Marie et l'enfant de la Judée pour le porter en Égypte pendant que les sicaires de Hérode parcourent le pays. Or, il n'est pas précisé que Hérode envoya tuer les enfants. Si tant fait, le fut-ce par ses propres sicaires juifs ou envoya-t-il les soldats de l'armée d'occupation romaine accomplir le carnage? Quoi qu'il en fût, «L'Église a porté sur ses autels "les saints Innocents" ainsi sacrifiés, considérant qu'ils furent "mis à mort pour le Christ", et que cette mort lui rend témoignage» (ce qui est la définition du martyre) (A.-M. Gerard. ibid. p. 888). Fête liturgique célébrée dans le calendrier religieux de l'Église catholique le 28 décembre.

Que vaut l'historicité de ce que rapporte l'évangéliste Matthieu? L'utilité de ce récit ne viserait-il pas essentiellement à renvoyer la naissance de Jésus aux prophéties vétéro-testamentaires? Les tableaux de Breughel le Jeune, de Rubens et de Nicolas Poussin sont inscrits dans notre imaginaire pour révéler l'effroyable horreur qu'une telle décision pût engendrer. Pourtant, André-Marie Gerard s'efforce de nous rassurer :

Que vaut l'historicité de ce que rapporte l'évangéliste Matthieu? L'utilité de ce récit ne viserait-il pas essentiellement à renvoyer la naissance de Jésus aux prophéties vétéro-testamentaires? Les tableaux de Breughel le Jeune, de Rubens et de Nicolas Poussin sont inscrits dans notre imaginaire pour révéler l'effroyable horreur qu'une telle décision pût engendrer. Pourtant, André-Marie Gerard s'efforce de nous rassurer :

«On est loin des femmes de Bethléem auxquelles on arrache leurs enfants. Certains exégètes ont pris prétexte du caractère artificiel de ce rapprochement [avec Jérémie] pour dénier toute vérité historique au massacre des Innocents. Il est vrai que l'histoire profane, en particulier Flavius Josèphe, n'en fait pas état. Mais Josèphe est souvent favorable aux Romains, et Hérode est le représentant de Rome. On a aussi avancé que ce récit n'était qu'un écho de l'histoire de Moïse qui échappa, lui aussi, à un massacre d'enfants ordonné par le prince

Mais ce que l'on sait de cet Hérode le Grand, barbare et sangui-naire, rend tout à fait plausible cet atroce forfait. Au demeurant, il n'a guère pu faire à Bethléem et dans ses entours que quelques dizaines de victimes; ce qui expliquerait qu'un tel événement, pour tragique qu'il fût, ait échappé aux historiens» (A.-M. Gerard. ibid. p. 888).

Deux choses à noter. D'abord, par «une étrange erreur de dates, l'histoire a relié la naissance de Jésus à la mort d'Hérode, quoique un espace de quatre ans ait très probablement séparé les deux événements» [...]

Hérode, par Arcimboldo «Maintenant, malgré l'erreur chronologique - car Jésus n'était pas né lorsque mourut Hérode à Jéricho - l'histoire trouva des croyants par millions, pénétra dans le Nouveau Testament, les spectacles liturgiques du Moyen Âge, les Contes de Canterbury où Chaucer fit du surnom de "tueur d'enfants" celui d'un des plus noirs scélérats de l'histoire. Comme si la liste de ses nombreux crimes n'était pas suffisamment longue sans l'adjonction de contes apocryphes, son nom est resté l'expression de ce que le monde considère comme l'outrage le plus flétrissant et le plus anormal. Et ce nom convient si bien à tout ce que l'on rapporte du roi Hérode que, même s'il n'a pas tué l'enfant Jésus et les enfants de Bethléem, il eût été capable de le faire : qu'importaient quelques enfants dans un insignifiant village de Judée, sous le règne d'un homme dont les mains étaient souillées de tant de sang?» (J. S. Minkin. Hérode, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1937, p. 226). Ce n'est que quatorze siècles plus tard qu'un autre criminel aux mains souillées de sang d'enfants, Gilles de Rais, maréchal de France, ex-compagnon de la Pucelle, Jeanne d'Arc, érigeant une chapelle dédiée aux Saints-Innocents, crut pouvoir se laver de ses fautes sadiques et meurtrières.

La deuxième chose à souligner, c'est la divinité même de Jésus qui appelle à la canonisation des enfants ainsi martyrisés. Histo-rique ou non, le massacre est une mise à l'épreuve de la foi dans la nature divine de cet enfant exceptionnel que fût Jésus. Autrement, ces enfants auraient été tenus comme tant d'autres non-baptisés, pour passer l'éternité dans les limbes, cet antichambre surnaturel; ces «limbes des enfants morts sans baptême, à la fois indolores car ils n'ont pas pécher, et sans espoir car ils n'ont pas été rachetés...» (M. Vovelle. Les âmes du purgatoire, Paris, Gallimard, Col. Le temps des images, 1996, p. 38).

La deuxième chose à souligner, c'est la divinité même de Jésus qui appelle à la canonisation des enfants ainsi martyrisés. Histo-rique ou non, le massacre est une mise à l'épreuve de la foi dans la nature divine de cet enfant exceptionnel que fût Jésus. Autrement, ces enfants auraient été tenus comme tant d'autres non-baptisés, pour passer l'éternité dans les limbes, cet antichambre surnaturel; ces «limbes des enfants morts sans baptême, à la fois indolores car ils n'ont pas pécher, et sans espoir car ils n'ont pas été rachetés...» (M. Vovelle. Les âmes du purgatoire, Paris, Gallimard, Col. Le temps des images, 1996, p. 38).«"Les angoisses cruelles de tant de malheureux plongés dans cette enceinte de larmes impriment sur mon visage une compassion que tu prends pour de la crainte. Allons, la longueur du chemin ne nous permet pas de différer davantage". Alors il entra et me fit entrer avec lui dans le premier cercle qui environne l'abîme. Là, autant que je pus m'en convaincre, en prêtant attentivement l'oreille, on n'entendait pas de plaintes; mais des soupirs agitaient l'air de la prison éternelle, parce qu'une foule d'hommes, de femmes et d'enfants y éprouvaient une douleur de l'âme sans tourment. "Eh bien! me dit mon généreux maître, tu ne demandes pas quels sont ces esprits que tu vois; apprends, avant d'avancer encore, que ces ombres n'ont pas péché. Mais il ne suffit pas qu'elles aient eu des mérites, puisqu'elles n'ont pas reçu le baptême, porte de la foi dans laquelle tu as été élevé. Si parmi ces esprits, il en est qui vécurent avant la venue de Jésus-Christ, ils sont ici, parce qu'ils n'adorèrent pas Dieu d'une manière convenable. Je suis au nombre de ces derniers. C'est pour cette raison, et non pour aucun crime, que nous sommes relégués dans ce lieu, et notre infortune se borne à vivre encore dans le désir, sans conserver l'espérance"» (traduction Chevalier Artaud de Montor, Verviers, Gérard & Cie, s.d., pp. 26-27).

|

| Descente du Christ dans les Limbes (1530-1535), par Domenico Beccafumi |

Les limbes n'étaient donc pas un lieu spécifique pour les enfants morts avant le baptême où ces avortons que les groupes pro-vie actuels aspergent du goupillon à travers des sacs de déchets en plastique. Les limbes comprenaient tous ceux qui étaient mort sans avoir connu l'enseignement du Christ et par le fait même, ayant précédé sa naissance ou nés ailleurs, dans des civilisations ou des cultures ignorantes du christianisme. Entre autres tous les patriarches de l'Ancien Testament, les rois, les prophètes, les sages, mais aussi les philosophes grecs, dont la théologie chrétienne devait s'abreuver comme autorités morales. C'est en vue de sauver ces âmes qu'il est dit dans le Credo que Jésus descendit aux enfers après sa mort sur la croix.

«Je dis alors : "Ô toi qui honores les sciences et les arts, apprends-moi quels sont ceux qui, par leur vie illustre, ont mérité d'obtenir ce séjour privilégié où ils sontséparés des autres âmes". Mon guide répondit : "La haute renom-mée qu'ils ont laissée sur la terre que tu habites les rend dignes de cette récompense du ciel". J'entendis alors une voix qui s'écriait : "Honorez le sublime poète qui nous avait quittés, et dont l'ombre revient parmi nous". La voix se tut, et je vis venir quatre personnages majestueux. Leur visage n'annonçait ni joie ni tristesse. "Vois, me dit mon maître, celui qui, un glaive à la main, précède les autres comme leur roi; c'est Homère, le prince des poètes. Après lui vient Horace le satirique. Ovide est le troisième. Le dernier est Lucain. Chacun d'eux mérite, comme moi, le nom qu'une seule voix vient de faire entendre. Ils s'avancent pour me rendre les honneurs dont je suis digne"» (traduction Chevalier Artaud de Montor. ibid. p. 28).

Les enfants morts sans baptême n'intéressaient visiblement pas Dante et les pieux chrétiens fidèles n'avaient cure de savoir qui étaient Homère, Horace, Ovide et Lucain. La foi du charbonnier l'emportant sur les élaborations théologiques, raison pour laquelle le cardinal Joseph Ratzinger (futur Benoît XVI), dans son Entretien sur la foi, en est  venu à considé-rer ce qu'on pourrait appeler vulgaire-ment, son insigni-fiance : «Les limbes n'ont jamais été une vérité de foi définie. Personnellement [...], je laisserais tomber ce qui n'a jamais été qu'une hypothèse théologique. Il s'agissait d'une thèse secondaire, au service d'une vérité qui est absolument première pour la foi : l'importance du baptême» (Cité in G. Cuchet. Le crépuscule du purgatoire, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H567, 2020, p. 417). Par cette dédramatisation de l'idée des limbes, il apparaît plus judicieux de les déplacer des portes de l'Enfer vers le Paradis. Après tout, qui est cette Béatrice Portinari qui y accueille le Dante et qu'il rencontra alors qu'il n'avait que dix ans et elle huit ou neuf, sinon que deux enfants que seul séparait le baptême de ceux qui en avaient été privés par une mort prématurée?

venu à considé-rer ce qu'on pourrait appeler vulgaire-ment, son insigni-fiance : «Les limbes n'ont jamais été une vérité de foi définie. Personnellement [...], je laisserais tomber ce qui n'a jamais été qu'une hypothèse théologique. Il s'agissait d'une thèse secondaire, au service d'une vérité qui est absolument première pour la foi : l'importance du baptême» (Cité in G. Cuchet. Le crépuscule du purgatoire, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H567, 2020, p. 417). Par cette dédramatisation de l'idée des limbes, il apparaît plus judicieux de les déplacer des portes de l'Enfer vers le Paradis. Après tout, qui est cette Béatrice Portinari qui y accueille le Dante et qu'il rencontra alors qu'il n'avait que dix ans et elle huit ou neuf, sinon que deux enfants que seul séparait le baptême de ceux qui en avaient été privés par une mort prématurée?

Les enfants, comme les animaux, ont une histoire. Mais leurs faits et gestes se font en dehors de l'activité historique. Ce ne sont pas des agents volontaires, mais des in-fans,  ceux privés de la parole, et peut-être y trouvons-nous là la raison commune de ne pas insister sur leur présence dans la grande histoire. Si les femmes clament à tue-tête qu'elles ont une histoire autant que les hommes, les enfants n'ont pas encore accédé à ce privilège également refusé - du moins jusqu'à une époque toute récente, pour les uns comme pour les autres - aux animaux. Aussi est-ce aux adultes que reviennent les soins de composer les récits célébrant certains des actes notables commis par les uns et par les autres. Peut-on sortir l'histoire des enfants des limbes où jusqu'à une époque encore toute récente, académies et universités les y maintenaient confinés?

ceux privés de la parole, et peut-être y trouvons-nous là la raison commune de ne pas insister sur leur présence dans la grande histoire. Si les femmes clament à tue-tête qu'elles ont une histoire autant que les hommes, les enfants n'ont pas encore accédé à ce privilège également refusé - du moins jusqu'à une époque toute récente, pour les uns comme pour les autres - aux animaux. Aussi est-ce aux adultes que reviennent les soins de composer les récits célébrant certains des actes notables commis par les uns et par les autres. Peut-on sortir l'histoire des enfants des limbes où jusqu'à une époque encore toute récente, académies et universités les y maintenaient confinés?

Le Paradis, pour Dante, est le lieu des femmes. Elles arrivent en cortège de nymphes précédées  de la Vierge, rien de moins. C'est elle qui chante «avec l'accent d'une femme enflammée d'amour, ces saintes paroles : "Heureux ceux dont les péchés sont remis". C'est la contre-partie exacte du placard affiché à l'ouverture de l'Enfer : «Vous qui entrez ici, abandonnés toute espérance». Au bout du triomphe - comme en organisaient les cités-États italiennes médiévales pour célébrer leur prince - paraît Béatrice : «Dans l'autre monde tu ne seras pas longtemps un étranger; tu seras éternellement avec moi citoyen de cette Rome dont le Christ est Romain. Cependant, pour l'utilité de ceux qui vivent dans l'erreur, fixe tes yeux sur le char, et reporte là-bas ce que tu auras vu"». Béatrice au Paradis, c'est le Christ de Dante : «...mais quand les femmes eurent cessé de chanter, elle se leva et, animée comme la flamme, elle dit : "Sœurs chéries, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus; encore un peu de temps et vous me verrez"». Et le Dante ira aux côtés de Béatrice dans les cercles du Paradis comme il avait été aux côtés de son maître Virgile dans les cercles précédents.

de la Vierge, rien de moins. C'est elle qui chante «avec l'accent d'une femme enflammée d'amour, ces saintes paroles : "Heureux ceux dont les péchés sont remis". C'est la contre-partie exacte du placard affiché à l'ouverture de l'Enfer : «Vous qui entrez ici, abandonnés toute espérance». Au bout du triomphe - comme en organisaient les cités-États italiennes médiévales pour célébrer leur prince - paraît Béatrice : «Dans l'autre monde tu ne seras pas longtemps un étranger; tu seras éternellement avec moi citoyen de cette Rome dont le Christ est Romain. Cependant, pour l'utilité de ceux qui vivent dans l'erreur, fixe tes yeux sur le char, et reporte là-bas ce que tu auras vu"». Béatrice au Paradis, c'est le Christ de Dante : «...mais quand les femmes eurent cessé de chanter, elle se leva et, animée comme la flamme, elle dit : "Sœurs chéries, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus; encore un peu de temps et vous me verrez"». Et le Dante ira aux côtés de Béatrice dans les cercles du Paradis comme il avait été aux côtés de son maître Virgile dans les cercles précédents.

les enfants servirent régulièrement d'otages d'un parti pour affaiblir son rival. On aura facilement à l'esprit l'entente entre Charles Quint et François Ier après la défaite de Pavie (1525) où, à l'issue du traité de Madrid, le roi de France dut envoyer deux de ses fils en otage auprès de l'Empereur. Évidemment, ces deux otages (dont le futur Henri II) furent traités avec la meilleure grâce qui soit entre gens de pouvoir. Ce ne fut toutefois pas toujours le cas. L'une de ces anecdotes d'enfants-otages est celle concernant les rois fainéants, les Mérovingiens : les Énervés de Jumièges. Cette légende est postérieure (XIIe-XIIIe siècles) aux événements placés au milieu du VIIe siècle, au temps du roi Clovis II.

les enfants servirent régulièrement d'otages d'un parti pour affaiblir son rival. On aura facilement à l'esprit l'entente entre Charles Quint et François Ier après la défaite de Pavie (1525) où, à l'issue du traité de Madrid, le roi de France dut envoyer deux de ses fils en otage auprès de l'Empereur. Évidemment, ces deux otages (dont le futur Henri II) furent traités avec la meilleure grâce qui soit entre gens de pouvoir. Ce ne fut toutefois pas toujours le cas. L'une de ces anecdotes d'enfants-otages est celle concernant les rois fainéants, les Mérovingiens : les Énervés de Jumièges. Cette légende est postérieure (XIIe-XIIIe siècles) aux événements placés au milieu du VIIe siècle, au temps du roi Clovis II. aîné est rejoint par son jeune frère afin de comploter à la fois contre Bathilde et contre Clovis. Informé de l'affaire, le roi s'em-presse de revenir en France afin d'affronter l'armée mobilisée par ses fils, armée dont il finit par triompher. L'idée alors - idée qui s'impose dans de telles situations -, serait de faire exécuter les deux traîtres. Mais Bathilde, la grand-mère, propose plutôt de les punir en brûlant les nerfs de leurs jambes : «Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance de leur corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur père». De fait, on coupe les nerfs (en fait les tendons) des deux enfants rebelles.

aîné est rejoint par son jeune frère afin de comploter à la fois contre Bathilde et contre Clovis. Informé de l'affaire, le roi s'em-presse de revenir en France afin d'affronter l'armée mobilisée par ses fils, armée dont il finit par triompher. L'idée alors - idée qui s'impose dans de telles situations -, serait de faire exécuter les deux traîtres. Mais Bathilde, la grand-mère, propose plutôt de les punir en brûlant les nerfs de leurs jambes : «Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance de leur corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur père». De fait, on coupe les nerfs (en fait les tendons) des deux enfants rebelles. construire un radeau et y placer les deux frères abandon-nés au hasard du cours de la Seine. Leur sort est quand même heureux puisqu'ils aboutis-sent à l'abbaye de Jumièges, près de Rouen. Son fondateur, saint Philibert, les reconnait à leurs habits royaux. Il les recueille et les conduit à l'abbaye où ils deviennent moines. Informés, Clovis et Bathilde viennent se réconcilier en faisant généreuse donation au monastère. Ici encore, l'érudition dépare la belle légende. En fait, Clovis II (né en 635) - surnommé le Fainéant - était fils de Dagobert II et son règne compte parmi les plus troublés de la dynastie mérovingienne. Nous savons peu de choses de son règne sinon qu'il mourut âgé d'environ 23 ans, en octobre ou novembre 657, et ses fils n'auraient jamais eu l'âge nécessaire pour se dresser contre lui. De plus, il ne fit jamais le pèlerinage en Terre sainte. «Il laissa une mauvaise réputation; des textes postérieurs il est vrai, l'accusent d'avoir été un glouton, ivrogne, débauché. Il serait mort en état de démence» (F. Lot. Naissance de la France, Paris, Arthème Fayard, Col. Les Grandes Études historiques, 1948, p. 104). Enfin, ses trois fils, Clotaire III (de Neustrie), Childéric II (d'Austrasie) et Theudéric III (qui devait succéder à son frère Clotaire) ont régné tour à tour et aucun ne se fit moine, encore moins fut «énervé».

construire un radeau et y placer les deux frères abandon-nés au hasard du cours de la Seine. Leur sort est quand même heureux puisqu'ils aboutis-sent à l'abbaye de Jumièges, près de Rouen. Son fondateur, saint Philibert, les reconnait à leurs habits royaux. Il les recueille et les conduit à l'abbaye où ils deviennent moines. Informés, Clovis et Bathilde viennent se réconcilier en faisant généreuse donation au monastère. Ici encore, l'érudition dépare la belle légende. En fait, Clovis II (né en 635) - surnommé le Fainéant - était fils de Dagobert II et son règne compte parmi les plus troublés de la dynastie mérovingienne. Nous savons peu de choses de son règne sinon qu'il mourut âgé d'environ 23 ans, en octobre ou novembre 657, et ses fils n'auraient jamais eu l'âge nécessaire pour se dresser contre lui. De plus, il ne fit jamais le pèlerinage en Terre sainte. «Il laissa une mauvaise réputation; des textes postérieurs il est vrai, l'accusent d'avoir été un glouton, ivrogne, débauché. Il serait mort en état de démence» (F. Lot. Naissance de la France, Paris, Arthème Fayard, Col. Les Grandes Études historiques, 1948, p. 104). Enfin, ses trois fils, Clotaire III (de Neustrie), Childéric II (d'Austrasie) et Theudéric III (qui devait succéder à son frère Clotaire) ont régné tour à tour et aucun ne se fit moine, encore moins fut «énervé». affaire, on soupçonne encore-là des querelles dynas-tiques entre les derniers Capétiens directs, la famille de Bourgo-gne et la comtesse d'Artois. Une fois Philippe mort, son aîné, Louis X dit le Hutin, hérite du trône. Marguerite de Bourgogne, son épouse, jugée et condamnée pour adultère, enfermée à Château-Gaillard, refuse le divorce à Louis qui veut une nouvelle épouse en la personne de Clémence de Hongrie. Marguerite meure (du fait de sa détention ou étouffée entre deux matelas?) et le mariage est scellé. Mais de constitution frêle, Louis meure à son tour, laissant la reine Clémence enceinte. Celle-ci donne naissance à un fils, assurant la succession directe. Le nouveau roi naît le 15 novembre 1316 et son oncle, Philippe, devient régent. Puis, c'est le moment fatal du baptême, le 19 novembre :

affaire, on soupçonne encore-là des querelles dynas-tiques entre les derniers Capétiens directs, la famille de Bourgo-gne et la comtesse d'Artois. Une fois Philippe mort, son aîné, Louis X dit le Hutin, hérite du trône. Marguerite de Bourgogne, son épouse, jugée et condamnée pour adultère, enfermée à Château-Gaillard, refuse le divorce à Louis qui veut une nouvelle épouse en la personne de Clémence de Hongrie. Marguerite meure (du fait de sa détention ou étouffée entre deux matelas?) et le mariage est scellé. Mais de constitution frêle, Louis meure à son tour, laissant la reine Clémence enceinte. Celle-ci donne naissance à un fils, assurant la succession directe. Le nouveau roi naît le 15 novembre 1316 et son oncle, Philippe, devient régent. Puis, c'est le moment fatal du baptême, le 19 novembre :«Le régent prit le petit Jean par le torse, l'éleva au-dessus de sa tête pour quechacun pût à loisir le contempler. Soudain Philippe sentit couler sur ses mains un liquide gluant et chaud. L'enfant, saisi de hoquets, vomissait le lait qu'il avait sucé la demi-heure d'avant, mais un lait devenu verdâtre et mêlé de bile; son visage se colora de la même manière, puis très vite vira à une teinte foncée, indéfinissable, inquiétante, tandis qu'il tordait le cou en arrière» (M. Druon. Les Rois maudits, cité in É. Le Nabour. Les Rois maudits : l'enquête historique, Paris, Perrin, 2005, p. 222).

Évidemment, pour le romancier, le petit Jean avait été empoisonné, et par sa marraine, la vindicative Mahaut d'Artois. La réalité est moins romanesque. Le jeune enfant arrivait tard dans une dynastie épuisée; les Capétiens s'acheminaient vers leur fin, ouvrant la porte à la dynastie cousine des Valois. Ni Philippe V, ni son frère Charles n'eurent d'héritiers mâles  pour prendre la succes-sion, ce qui, pour l'époque était un signe certain de la fin d'une dynastie. Le retrait des femmes de la succession écarta de même les cinq filles de Philippe V le Long. Quoi qu'il en soit, comme le raconte Alain Decaux : «À ce petit cadavre de quatre jours, on édifia un tombeau dont l'historien Jacques Descheemaeker nous dit qu'il était "un des plus touchant que l'on puisse voir". Il représentait "l'enfant Roi, avec une couronne et, à ses pieds, un lion, symbole de l'autorité royale. Son corps était à côté de celui de son père dans une auge de pierre revêtue de plomb" (A. Decaux. Les Grands Mystères du passé, Trévise, Éditions de Trévise, 1964, pp. 101-102). Ce formidable assemblage fut vandalisé lors de la Révolution et les restes des rois de France tirés hors de l'abbaye de Saint-Denis et jetés dans une fosse commune.

pour prendre la succes-sion, ce qui, pour l'époque était un signe certain de la fin d'une dynastie. Le retrait des femmes de la succession écarta de même les cinq filles de Philippe V le Long. Quoi qu'il en soit, comme le raconte Alain Decaux : «À ce petit cadavre de quatre jours, on édifia un tombeau dont l'historien Jacques Descheemaeker nous dit qu'il était "un des plus touchant que l'on puisse voir". Il représentait "l'enfant Roi, avec une couronne et, à ses pieds, un lion, symbole de l'autorité royale. Son corps était à côté de celui de son père dans une auge de pierre revêtue de plomb" (A. Decaux. Les Grands Mystères du passé, Trévise, Éditions de Trévise, 1964, pp. 101-102). Ce formidable assemblage fut vandalisé lors de la Révolution et les restes des rois de France tirés hors de l'abbaye de Saint-Denis et jetés dans une fosse commune.

Dans le cas de Jean le Posthume toutefois, le scénario de l'otage se renversa en celui du prétendant. La longue guerre de Cent Ans qui suivit l'extinction des Capétiens directs et la lutte entre les Valois, les Bourguignons et le prétendant anglais amena l'apparition d'un soi-disant roi Jean le premier, roi de France. Après la défaite crève-cœur de Poitiers, en 1356, fut annoncé par Fra Barthélémi de Sienne que le Posthume n'était en fait pas  mort. Qu'il était même à Sienne. Ce pré-tendant attirait les foules, tenait les ima-ginations fertiles et tentait les opportu-nistes politiques, à Rome comme en France. Nommé Giannino Baglioni, ce roi Jean affirmait avoir passé sa première enfance en Normandie, auprès d'une famille noble. Un Italien nommé Giuccio (on voit la richesse de l'information de Druon!) se prétendant son père, l'amena à Sienne. C'est lui d'ailleurs qui le persuada qu'il était bien le fils authentique du Hutin! Le 4 octobre, Cola de Rienzo, sénateur et dictateur romain, par une charte consignant les déclarations de Giannino, le reconnut officiellement pour le «roi Jean». Pas de chance. Rienzo était renversé quatre jours plus tard par ses adversaires personnels qui le massacrèrent et le pendirent par les pieds, annonçant le sort d'un autre futur dictateur italien.

mort. Qu'il était même à Sienne. Ce pré-tendant attirait les foules, tenait les ima-ginations fertiles et tentait les opportu-nistes politiques, à Rome comme en France. Nommé Giannino Baglioni, ce roi Jean affirmait avoir passé sa première enfance en Normandie, auprès d'une famille noble. Un Italien nommé Giuccio (on voit la richesse de l'information de Druon!) se prétendant son père, l'amena à Sienne. C'est lui d'ailleurs qui le persuada qu'il était bien le fils authentique du Hutin! Le 4 octobre, Cola de Rienzo, sénateur et dictateur romain, par une charte consignant les déclarations de Giannino, le reconnut officiellement pour le «roi Jean». Pas de chance. Rienzo était renversé quatre jours plus tard par ses adversaires personnels qui le massacrèrent et le pendirent par les pieds, annonçant le sort d'un autre futur dictateur italien.

Lui restait toutefois l'appui de l'Évêque de Sienne et du Conseil de la République qui rendit un décret «spécifiant que le soi-disant fils de Giuccio serait désormais reconnu comme le véritable roi de France. "On lui fit donner une garde, dit Henry de Servignat, allouer une pension, adjoindre un Conseil et on l'assura de l'assistance officielle de l'État de Sienne» (A. Decaux. ibid. p. 104). Un parfait inconnu se retrouvait, du jour au lendemain, aspirant à la couronne de France! De telles choses ne pouvaient se passer que durant le Moyen Âge. Mais tout cela n'était que purement fantasmatique, ne reposait sur aucune force réelle. Les  diplo-mates français virent la chose d'un mauvais œil et firent pression sur les marchands de Sienne dont ils étaient les principaux clients, pour chasser Giannino de son trône de rêve. Ce dernier s'attacha un groupe de financiers israélites à Venise, recevant selon certaines promesses, une somme considérable pour lever une armée. Il se rendit en Hongrie où le fils présumé de la reine Clémence assiégea son oncle, Louis Ier roi de Hongrie, pour se faire reconnaître une fois de plus roi de France légitime.

diplo-mates français virent la chose d'un mauvais œil et firent pression sur les marchands de Sienne dont ils étaient les principaux clients, pour chasser Giannino de son trône de rêve. Ce dernier s'attacha un groupe de financiers israélites à Venise, recevant selon certaines promesses, une somme considérable pour lever une armée. Il se rendit en Hongrie où le fils présumé de la reine Clémence assiégea son oncle, Louis Ier roi de Hongrie, pour se faire reconnaître une fois de plus roi de France légitime.

Les forces militaires de Giannino furent suffisantes pour oser entrer en France. Giannino se rendit jusqu'à Aix-en-Provence et s'avisa en vue de prendre Avignon et se faire reconnaître par le pape. Mais un tel projet n'entrait pas dans l'optique d'Innocent VI  qui s'empressa de dénoncer l'imposteur. Le tout s'acheva à travers une série de poursuites, capture, évasion, enfin détention permanente à Naples. Détention relativement douce puisque Giannino reçut quantité de visiteurs jusqu'à sa mort en 1363. Il est peu important pour notre propos que Giannino fut ou pas le roi Jean Ier. D'un côté, un enfant naissant avait été, peut-être, la victime d'intrigues de cour à une époque où le pouvoir royal s'effilochait sous la pression des rivalités dynastiques; de l'autre, un autre jeune inconnu, un aventurier sans doute, fut à son tour le jouet d'intérêts divergents dans les conflits liés au schisme de la papauté et aux rivalités entre Bourguignons, Valois et la couronne d'Angleterre qui cherchait à s'étendre sur le territoire français.

qui s'empressa de dénoncer l'imposteur. Le tout s'acheva à travers une série de poursuites, capture, évasion, enfin détention permanente à Naples. Détention relativement douce puisque Giannino reçut quantité de visiteurs jusqu'à sa mort en 1363. Il est peu important pour notre propos que Giannino fut ou pas le roi Jean Ier. D'un côté, un enfant naissant avait été, peut-être, la victime d'intrigues de cour à une époque où le pouvoir royal s'effilochait sous la pression des rivalités dynastiques; de l'autre, un autre jeune inconnu, un aventurier sans doute, fut à son tour le jouet d'intérêts divergents dans les conflits liés au schisme de la papauté et aux rivalités entre Bourguignons, Valois et la couronne d'Angleterre qui cherchait à s'étendre sur le territoire français.

Le sort du petit Jean le Posthume n'inspira aucun poète ou romancier français avant le XXe siècle, par contre celui des neveux de Richard III, les deux fils d'Édouard IV, roi  d'Angleterre et victimes des ambitions de leur oncle fait partie d'une scène des plus violentes de la tragédie de Shakespeare : celui où l'assassin va accomplir le forfait terrible commandé par le tyran. Si la mort - accidentelle ou non - de Jean Ier précéda un temps de troubles équivoques dans l'histoire de France, celle des neveux de Richard se situe en plein cœur de la guerre des Deux-Roses, opposant deux des plus puissantes familles féodales d'Angleterre, les York (rose blanche) et les Lancaster (rose rouge). Dans la mêlée, les trois enfants du roi Édouard IV - Édouard, futur Édouard V, Richard de Shrewsbury et Élisabeth d'York - sont dans l'ordre de succession lorsque leur père mourut soudainement. Le jeune Édouard hérite du trône à peine âgé de douze ans, le 9 avril 1483. Son oncle, Richard de Gloucester, frère du défunt roi, est alors désigné Lord Protecteur jusqu'au couronnement du jeune homme prévu pour le 4 mai.

d'Angleterre et victimes des ambitions de leur oncle fait partie d'une scène des plus violentes de la tragédie de Shakespeare : celui où l'assassin va accomplir le forfait terrible commandé par le tyran. Si la mort - accidentelle ou non - de Jean Ier précéda un temps de troubles équivoques dans l'histoire de France, celle des neveux de Richard se situe en plein cœur de la guerre des Deux-Roses, opposant deux des plus puissantes familles féodales d'Angleterre, les York (rose blanche) et les Lancaster (rose rouge). Dans la mêlée, les trois enfants du roi Édouard IV - Édouard, futur Édouard V, Richard de Shrewsbury et Élisabeth d'York - sont dans l'ordre de succession lorsque leur père mourut soudainement. Le jeune Édouard hérite du trône à peine âgé de douze ans, le 9 avril 1483. Son oncle, Richard de Gloucester, frère du défunt roi, est alors désigné Lord Protecteur jusqu'au couronnement du jeune homme prévu pour le 4 mai.

Le prince de Galles et ses frangins sont alors dans une position périlleuse. Placés sous la  garde de leur oncle maternel, ils deviennent les enjeux des deux familles rivales. Aussi, Gloucester fait-il procéder à l'arrestation d'Anthony Woodville, frère de la reine-mère, et de son demi-frère, Richard Grey et du chambellan Thomas Vaughan, tous trois du parti de Lancaster chargé d'accompagner le jeune prince à Londres. C'est donc désormais Richard d'York qui prend sous sa tutelle le jeune roi en attente de couronnement, cérémonie reportée. Le frère puîné, Richard de Shrewsbury et sa sœur demeurent toujours avec leur mère réfugiés à Westminster. Par sécurité, Édouard est placé à la Tour de Londres, le 19 mai, là où son jeune frère vient bientôt le rejoindre. La reine Élisabeth Woodville et le Lord Protecteur entrent en délibérations, tandis que la date du couronnement est repoussée une deuxième fois. Finalement, Richard abat ses cartes et les deux enfants se voient déchus de leur légitimité.

garde de leur oncle maternel, ils deviennent les enjeux des deux familles rivales. Aussi, Gloucester fait-il procéder à l'arrestation d'Anthony Woodville, frère de la reine-mère, et de son demi-frère, Richard Grey et du chambellan Thomas Vaughan, tous trois du parti de Lancaster chargé d'accompagner le jeune prince à Londres. C'est donc désormais Richard d'York qui prend sous sa tutelle le jeune roi en attente de couronnement, cérémonie reportée. Le frère puîné, Richard de Shrewsbury et sa sœur demeurent toujours avec leur mère réfugiés à Westminster. Par sécurité, Édouard est placé à la Tour de Londres, le 19 mai, là où son jeune frère vient bientôt le rejoindre. La reine Élisabeth Woodville et le Lord Protecteur entrent en délibérations, tandis que la date du couronnement est repoussée une deuxième fois. Finalement, Richard abat ses cartes et les deux enfants se voient déchus de leur légitimité.

Ce qui suit est beaucoup plus nébuleux. D'abord, le soupçon du crime odieux relève de l'assassinat de l'un des supporteurs les plus indéfectibles de la cause du jeune Édouard V,  William Hastings. Richard use d'une première ruse en convo-quant Hastings et d'autres fidèles à la Tour de Londres. Là, Richard les fait désarmer, accuse Hastings de trahison et l'envoie immédiatement à l'échafaud. Enfermés dans les appartements les plus reculés de la Tour, les deux enfants disparaissent de la vue du service ordinaire. L'élimination des deux enfants n'était plus qu'une affaire de jours, car ils disparurent corps et biens sans laisser de traces après ce coup de force. Aussi se mit-on à supputer que leur oncle Richard, maintenant officiellement couronné roi d'Angleterre, avait fait commettre le pire crime.

William Hastings. Richard use d'une première ruse en convo-quant Hastings et d'autres fidèles à la Tour de Londres. Là, Richard les fait désarmer, accuse Hastings de trahison et l'envoie immédiatement à l'échafaud. Enfermés dans les appartements les plus reculés de la Tour, les deux enfants disparaissent de la vue du service ordinaire. L'élimination des deux enfants n'était plus qu'une affaire de jours, car ils disparurent corps et biens sans laisser de traces après ce coup de force. Aussi se mit-on à supputer que leur oncle Richard, maintenant officiellement couronné roi d'Angleterre, avait fait commettre le pire crime.

Plus tard, on obtint sous tortures les aveux d'un des hommes de main de Richard, James Tyrrel, qu'il avait lui-même étouffé les princes sous des matelas. Mais on sait ce que valent  des aveux obtenus sous la torture! D'autre part, il n'existe aucune preuve que les deux frères aient survécu après l'épisode de leur emprisonnement. Plus tard, après que Richard eût été tué à la bataille de Bosworth et que la couronne fût revenue entre les mains de Henri VII Tudor (qui avait épousé Élisabeth d'York, sœur des deux petits princes emprisonnés), parut un nouveau Giannino en la personne de Perkin Warbeck prétendant être le prince Richard de Shrewsbury. Comme Giannino, Warbeck - de son vrai nom Perrequin de Werbecque, né en France - n'était qu'un aventurier qui, au moment où le siège de Henri n'était pas encore assuré, faisait rêver les York d'une restauration de la dynastie. À travers ses affirmations et ses rétractations, Warbeck fut jugé et condamné pour haute trahison, puis pendu à Tyburn le 23 novembre 1499.

des aveux obtenus sous la torture! D'autre part, il n'existe aucune preuve que les deux frères aient survécu après l'épisode de leur emprisonnement. Plus tard, après que Richard eût été tué à la bataille de Bosworth et que la couronne fût revenue entre les mains de Henri VII Tudor (qui avait épousé Élisabeth d'York, sœur des deux petits princes emprisonnés), parut un nouveau Giannino en la personne de Perkin Warbeck prétendant être le prince Richard de Shrewsbury. Comme Giannino, Warbeck - de son vrai nom Perrequin de Werbecque, né en France - n'était qu'un aventurier qui, au moment où le siège de Henri n'était pas encore assuré, faisait rêver les York d'une restauration de la dynastie. À travers ses affirmations et ses rétractations, Warbeck fut jugé et condamné pour haute trahison, puis pendu à Tyburn le 23 novembre 1499.

L'énigme des neveux de Richard aurait pu s'arrêter là, avec la pendaison de l'imposteur, l'instauration de la nouvelle dynastie des Tudors terminant la guerre des Deux-Roses, mais en 1674, au temps de Charles II Stuart, des ouvriers  trouvè-rent à la Tour de Londres une boîte contenant deux petits squelettes humains. Après les avoir jetés aux ordures, on s'avisa de les récupérer dans une urne que l'on enterra à Westminster. Un examen médical opéré en 1933 n'arriva à aucune conclusion et l'Église d'Angleterre refuse aujourd'hui de soumettre les os à des analyses ADN. Le reste revient donc au grand théâtre shakespearien, dont l'effet de voir un sbire pénétrer dans la chambre et étrangler les deux enfants assurait la légitimité de la dynastie des Tudors. Mais Richard, dont les restes ont été retrouvés lors de travaux de pavage en 2015, doit-il être tenu pour ce double meurtre? Bernard Cottret en doute et avance quelques points qui méritent réflexion :

trouvè-rent à la Tour de Londres une boîte contenant deux petits squelettes humains. Après les avoir jetés aux ordures, on s'avisa de les récupérer dans une urne que l'on enterra à Westminster. Un examen médical opéré en 1933 n'arriva à aucune conclusion et l'Église d'Angleterre refuse aujourd'hui de soumettre les os à des analyses ADN. Le reste revient donc au grand théâtre shakespearien, dont l'effet de voir un sbire pénétrer dans la chambre et étrangler les deux enfants assurait la légitimité de la dynastie des Tudors. Mais Richard, dont les restes ont été retrouvés lors de travaux de pavage en 2015, doit-il être tenu pour ce double meurtre? Bernard Cottret en doute et avance quelques points qui méritent réflexion :

«On ajoutera que les deux enfants mâles, tout comme leur sœur la future reine Élisabeth, épouse d'Henri VII, furent officiellement présentés comme bâtards, ce qui ruinait leur légitimité et rendait donc leur disparition inutile. (Le père des deux enfants, Édouard IV, aurait contracté un premier engagement avec Eleanor Butler , ce qui invalidait son mariage avec Élisabeth Woodville). Cet acte du Parlement en date du 23 janvier 1483, connu sous le nom de Titulus regius, "le titre royal", fut évidemment invalidé immédiatement par le premier Parlement d'Henri VII» (B. Cottret. Les Tudors, Paris, Perrin, Col. Tempus, # 888, 2022, p. 597).

Cet argumentaire rappelle que tout mythistoire, même ceux aux effets les plus dramatiques, sont passibles de la critique de sources et qu'au-delà de la scène shakespearienne, la mort des enfants d'Édouard IV relève de ce que Eric Hobsbawm appelle des traditions inventées. En effet, au début du XXe siècle, lorsque deux historiens britanniques, F. York Powell et T. F. Tout abordent le sort des deux enfants, nous sommes loin des certitudes affichées par leurs successeurs :

«Après le couronnement de Richard [III], on n'entendit plus parler des petits princes; en réalité, leur sort ne fut jamais clairement connu. La nouvelle se répandit bientôt qu'ils étaient tous les deux morts, assassinés dans la Tour par ordre de leur oncle, et

la plupart l'ont cru depuis. Il est possible que la pitié ressentie devant leur mort prématu-rée et la haine qu'elle provoqua contre celui qu'on regarda comme leur impitoyable bourreau furent parmi les causes principales de la chute et de la mort de Richard. Cependant, les parents des princes et les grands seigneurs de l'époque ne crurent pas, semble-t-il, que Richard eût tué ses neveux, et, longtemps après..., nombreux furent ceux qui pensèrent qu'ils s'étaient échappés de la Tour et qu'ils étaient cachés en lieu sûr» (F. York Powell et T. F. Tout. Histoire d'Angleterre, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1932, pp. 398-399).

C'est après que surgit la tradition inventée à travers différentes vulgarisations historiques. D'abord avec André Maurois dont la valeur de son Angleterre est partout respectée :

«Édouard IV laissait deux jeunes fils, dont l'aîné aurait dû lui succéder, mais son

frère Richard, duc de Gloucester, fit assassiner ses neveux après les avoir em-prisonnés dans la Tour de Londres, et devint roi sous le nom de Richard III (1483). Shakespeare a peint le portrait monstrueux de ce bossu cruel, courageux et brillant, bien que certains historiens aient essayé de réhabiliter Richard III. Il semble qu'il faille croire Shakespeare. Lorsque le peuple connut le double meurtre de la Tour, le sentiment de révolte qui, depuis longtemps, fermentait dans l'esprit des Anglais fatigués de guerres civiles et d'usurpations, prit une forme plus précise» (A. Maurois. Histoire d'Angleterre, Paris, Arthème Fayard, rééd Livre de poche, Col. Historique, # 455/456, 1937, p. 177).

Ici, contrairement à la dubitation de York Powell et Tout, Maurois préfère s'en remettre à Shakespeare comme s'il s'agissait d'une source fiable, ce qui rattache l'argumentaire non à la critique historique mais à la dramaturgie. Même chose chez J. Thorn, R. Lockyer et D. Smith :

«Le duc de Gloucester est resté dans les mémoires comme un des plus sinistres personnages de l'histoire d'Angleterre; monstre difforme qui, avide de pouvoir, trahit

ceux qu'on lui avait confiés, usurpa le trône et assassina Edouard V et son frère (les touchants Enfants d'Edouard du tableau de Delaroche au Musée du Louvre). [...] À-t-il d'ailleurs fait assassiner ses neveux? De toute façon, le petit Edouard V avait peu de chances de survivre : être de sang royal, à cette époque, équivalait presque à un arrêt de mort. "Malheur au peuple dont le prince est un enfant", dit un des citoyens de Londres, dans le Richard III de Shakespeare, une phrase qui pourrait servir d'épitaphe au bref règne d'Edouard V» (J. Thorn, R. Lockyer et D. Smith. Histoire de l'Angleterre, t. 1 : de la conquête romaine à la République de Cromwell, Verviers, Gérard & Cie. Col. Marabout Université, # 148, 1968, p. 208).

Et comme presque pour justifier Richard III, les auteurs ajoutent que «la dernière fois qu'un

Heureusement que l'approche critique ne disparaît jamais complètement. Elle s'enrichit parfois de l'intelligence politique des historiens, comme c'est le cas chez Jean Allary, qui offre une explication du geste tragique de Richard en remontant à la confiance que le défunt roi, Édouard IV, avait pour son frère :

«[Édouard] avait, pendant les dernières années de son règne, laissé son frère Gloucester, prendre à ses côtés une importance grandissante. Ce Gloucester, nabot difforme que la chronique charge de toutes les turpitudes, s'empressa de se faire reconnaître tuteur du jeune héritier du trône, encore mineur. Il avait pour lui la

vieille noblesse, celle qui s'était indignée du mariage d'Édouard IV et de l'obscure Élisabeth Woodville, et contre lui, natu-rellement, les parvenus qui cons-tituaient le parti de la reine. Le régent, homme de décision sinon de droiture, fit arrêter leurs chefs et enfermer son pupille, le petit roi, à la Tour de Londres, pendant que la reine-mère trouvait droit d'asile à Westminster pour elle et pour son second fils. Il savait ce dont une autre mère, Marguerite d'Anjou [épouse d'Henri VI, elle assurait la régence durant les périodes de déséquilibre mental du roi], avait été capable pour assurer l'avenir de son enfant et, décidé à exterminer jusqu'au dernier ses partisans, l'accusant elle-même en conseil privé de sorcellerie et de complot contre sa vie, il fit jeter en prison ou décapiter sans jugement ceux qu'il soupçonnait encore de la défendre, puis, contestant la légalité de l'union contractée par Édouard IV, chargeant son aumônier et son ami Buckingham de défendre l'un à Saint-Paul, l'autre au Guildhall cette thèse insensée, il se fit offrir la couronne par une députation des Communes et des Lords tandis que le parlement, tremblant devant la foule de mercenaires dont la ville était pleine, acceptait en silence ce nouveau coup d'État. Le second fils d'Édouard IV avait rejoint son frère dans sa cellule de la Tour de Londres. Deux siècles plus tard, au cours de travaux, leurs corps furent retrouvés sous un escalier» (J. Allary. Nouvelle histoire d'Angleterre, Paris, Hachette, Col. L'histoire racontée à tous, 1948, pp. 88-89).

Rappelant le crise sociale entre la vieille noblesse féodale représentée par Richard et la nouvelle noblesse, plus encline à s'associer aux hautes classes sociales bourgeoises (les parvenus), il importe peu aux yeux d'Allary la véracité du double assassinat de la Tour de Londres; ce qui lui importe, c'est le contexte dans lequel bien d'autres praticiens de la  raison d'État, dans les mêmes circons-tances auraient ou avaient agi de la même façon que le fît Richard. Pour Allary, la décou-verte des deux squelettes au temps de Charles II suffit pour confirmer le sort des enfants sans avoir à spécifier si leur mort fut l'effet de la détention ou de l'action meurtrière de leur oncle. N'en demeure que même parmi les historiens les plus récents (voire des mieux cotés), le mythistoire l'emporte encore : «Édouard V avait douze ans : pour la troisième fois en moins d'un siècle, un jeune enfant montait sur le trône. Richard de Gloucester, son oncle paternel, le fit étrangler ainsi que son frère dans la Tour de Londres et se proclama roi sous le nom de Richard III...» (P. Chassaigne. Histoire de l'Angleterre, Paris, Flammarion, Col. Champs, # 833, 2008, p. 54). Voilà où certains affirment péremptoirement là, d'autres hésitent et laissent le mystère ouvert.

raison d'État, dans les mêmes circons-tances auraient ou avaient agi de la même façon que le fît Richard. Pour Allary, la décou-verte des deux squelettes au temps de Charles II suffit pour confirmer le sort des enfants sans avoir à spécifier si leur mort fut l'effet de la détention ou de l'action meurtrière de leur oncle. N'en demeure que même parmi les historiens les plus récents (voire des mieux cotés), le mythistoire l'emporte encore : «Édouard V avait douze ans : pour la troisième fois en moins d'un siècle, un jeune enfant montait sur le trône. Richard de Gloucester, son oncle paternel, le fit étrangler ainsi que son frère dans la Tour de Londres et se proclama roi sous le nom de Richard III...» (P. Chassaigne. Histoire de l'Angleterre, Paris, Flammarion, Col. Champs, # 833, 2008, p. 54). Voilà où certains affirment péremptoirement là, d'autres hésitent et laissent le mystère ouvert.

Comme Jean le Posthume, les enfants d'Édouard n'avaient été que des pièces au sein d'un tournoi dynastique. Mais il fut octroyé à Caterina Sforza (1463-1509) d'afficher ce mépris  de l'enfant lors d'un épisode célèbre des crises italiennes de la Renaissance. Épouse de Girolamo Riario, seigneur de Forli, ce dernier est assassiné lors d'une émeute en avril 1488, menée par le clan de Francesco d'Orso. Caterina et ses six enfants sont alors jetés au milieu des outrages dans les prisons de San Pietro, mais laissant toute attente ses enfants à ses ennemis, elle s'évade pour se réfugier dans la citadelle de Forli, dont le commandant lui est demeuré fidèle. On la menace d'égorger ses enfants; elle répond en se frappant le ventre qu'elle possède toujours le moule pour en faire d'autres. Une telle crânerie, pour autant qu'elle est insolente, reste un geste lourd de conséquences considérant l'importance de la succession héréditaire.

de l'enfant lors d'un épisode célèbre des crises italiennes de la Renaissance. Épouse de Girolamo Riario, seigneur de Forli, ce dernier est assassiné lors d'une émeute en avril 1488, menée par le clan de Francesco d'Orso. Caterina et ses six enfants sont alors jetés au milieu des outrages dans les prisons de San Pietro, mais laissant toute attente ses enfants à ses ennemis, elle s'évade pour se réfugier dans la citadelle de Forli, dont le commandant lui est demeuré fidèle. On la menace d'égorger ses enfants; elle répond en se frappant le ventre qu'elle possède toujours le moule pour en faire d'autres. Une telle crânerie, pour autant qu'elle est insolente, reste un geste lourd de conséquences considérant l'importance de la succession héréditaire.

Voilà pour le mythistoire : au départ, la situation est effectivement critique. Caterina ne peut compter que sur Tomaso Feo, le châtelain de la Rocca :

«Par l'intermédiaire d'un fidèle serviteur, elle put communiquer avec Feo. Celui-ci fit dire à Savelli [l'Évêque de Forli qui agissait comme médiateur] qu'il voulait bien livrer le château mais que, n'ayant jamais agi en traître, il lui fallait d'abord un ordre écrit de la Comtesse [Caterina]. Savelli consentit, encore que les Orsi, qui la connaissaient bien, protestassent énergiquement. Ils durent céder. Une fois de plus,

elle fut amenée devant la Rocca. Feo refusa de se rendre mais promit de la laisser entrer si elle venait seule. Les Orsi protestèrent encore, mais son ami Ercolani, "uomo da bene ed assai sagace e malizioso", leur fit remarquer que tous les enfants de Catherine étaient entre leurs mains et Monseigneur Savelli n'admit aucune objection. Quand elle fut de l'autre côté du pont-levis, elle se rit d'eux tous et ordonna de braquer les canons sur la ville au cas où l'on ferait du mal à ses enfants. Comme elle attendait un enfant et était absolument épuisée, Feo l'obligea à se reposer. Elle dormait quand les trois heures de trêve furent terminées, et les Orsi furieux, sinon surpris apprirent qu'elle n'avait pas l'intention de revenir. Alors suivit la fameuse scène où les enfants furent amenés devant le château, suppliant leur mère de se rendre, sinon ils seraient tués. D'après l'histoire, elle souleva sa robe, s'écriant : "Ne voyez-vous donc pas, sots, que je suis déjà en train d'en faire d'autres?" La version la plus probable, rapportée par le chroniqueur Bernardi qui était à Forli, est que la

nourrice, sa sœur Stella, son fils aîné Ottaviano furent amenés l'un après l'autre pour la supplier, mais Feo ne voulut pas la réveiller, et quand les cris d'Ottaviano devinrent si forts qu'on put craindre qu'elle les entende, il dit à ses hommes de faire tout le tapage possible et même de tirer quelques coups de fusils afin d'éloigner les Orsi. Catherine, réveillée par le tumulte, arriva vêtue de sa robe de nuit et fut apaisée par Feo qui lui dit que les Orsi étaient partis tranquillement. L'histoire conforme à la vérité ne figure pas non plus dans les bavardages de Cobelli qui était aussi à Forli, mais ces chroniqueurs font d'autres récits qui montrent combien elle était dans son élément parmi ces grossiers et rudes Romagnols d'où descendaient ses ancêtres» (L. Collison-Morley. Histoire des Sforza, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 230-231).

Les conjurés comprennent l'erreur qui devait leur coûter un exil perpétuel lorsque l'oncle de Caterina, le duc Ludovic Sforza de Milan vint avec ses troupes la libérer. Ici aussi, la version critique de Collison-Morley met à mal le mythistoire. Lorsque les Orsi, cause de tous les malheurs de Caterine, évacuent Forli, la Comtesse refuse de se venger sur la ville qu'elle-même avait prise en otage pour la libération de ses enfants :

Les conjurés comprennent l'erreur qui devait leur coûter un exil perpétuel lorsque l'oncle de Caterina, le duc Ludovic Sforza de Milan vint avec ses troupes la libérer. Ici aussi, la version critique de Collison-Morley met à mal le mythistoire. Lorsque les Orsi, cause de tous les malheurs de Caterine, évacuent Forli, la Comtesse refuse de se venger sur la ville qu'elle-même avait prise en otage pour la libération de ses enfants :

«Voyant que leur cause était sans espoir, les Orsi essayèrent de s'emparer des enfants Riario, mais leurs gardiens refusèrent de les livrer. Le chroniqueur attribue leur échec à l'intervention des saints, car si quelque mal leur était arrivé, Catherine aurait, sans aucun doute, fait saccager la ville. Les Orsi s'enfuirent, laissant derrière eux leur vieux père et les femmes. Catherine refusa de laisser mettre à sac la ville. Elle savait bien que, si elle le permettait, elle ne retrouverait jamais les objets pillés; elle devinait aussi quel serait le sort cruel réservé aux femmes et aux enfants. Cette considération pour son propre sexe est un des plus beaux traits de son caractère. Elle avait une profonde et sincère sympathie pour les femmes qui souffraient si cruellement à cette époque, et intervenait continuellement pour les protéger et les secourir. De même elle ne voulut pas permettre qu'aucun mal fût fait aux femmes des Orsi...» (L. Collison-Morley. ibid. p. 231).

Par contre, Caterina se montre impitoyable à l'égard des conjurés qui ont tué son mari et menacé sa vie et celles de ses enfants. À peine remise de ses couches, elle est nommée  gardienne de son fils. Elle sort de la Rocca, accompa-gnée des plus puissants seigneurs de Forli et parcourt à cheval les rues où les troupes milanaises de son oncle lui font la haie d'honneur afin d'impressionner la population. La brutalité du geste de Caterina que le mythistoire raconte banalisait sans doute le fait des princes de disposer de leurs enfants à leur volonté, mais Caterina visait moins à les déconsidérer qu'à montrer à ses adversaires la sottise de penser qu'en détenant des enfants en otage, on pouvait contraindre un prince absolu. En cela, elle se montra une excellente élève de Machiavel!

gardienne de son fils. Elle sort de la Rocca, accompa-gnée des plus puissants seigneurs de Forli et parcourt à cheval les rues où les troupes milanaises de son oncle lui font la haie d'honneur afin d'impressionner la population. La brutalité du geste de Caterina que le mythistoire raconte banalisait sans doute le fait des princes de disposer de leurs enfants à leur volonté, mais Caterina visait moins à les déconsidérer qu'à montrer à ses adversaires la sottise de penser qu'en détenant des enfants en otage, on pouvait contraindre un prince absolu. En cela, elle se montra une excellente élève de Machiavel!

Avec le XVIIIe siècle, l'importance de l'enfant au sein de la famille bourgeoise occidentale faisait tourner la page des mentalités. Les enfants commençaient à occuper le premier plan des peintures,  prenant la place occupée un siècle plus tôt par les adultes, par exemple dans la peinture hollandaise. Le délicieux Chardin était maître du genre. Bien sûr, il faut insister, ces considérations concernaient essentiellement les milieux bourgeois et urbains. Dans la vastitude des arrières-pays, la vie rurale continuait à être pénible pour les enfants appelés à reproduire le cycle des générations attachées à la terre. Dans les villes par contre, commençait la sinistre migration des enfants vers les manufactures alors qu'ils étaient omniprésents dans les mines. Mais en ce tournant du XIXe siècle, c'était le sort d'un enfant - un seul -, pour lequel l'opinion se passionnait : le petit Louis Charles duc de Normandie, Dauphin de France, Louis XVII (1785-1795), le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette guillotinés en 1793.

prenant la place occupée un siècle plus tôt par les adultes, par exemple dans la peinture hollandaise. Le délicieux Chardin était maître du genre. Bien sûr, il faut insister, ces considérations concernaient essentiellement les milieux bourgeois et urbains. Dans la vastitude des arrières-pays, la vie rurale continuait à être pénible pour les enfants appelés à reproduire le cycle des générations attachées à la terre. Dans les villes par contre, commençait la sinistre migration des enfants vers les manufactures alors qu'ils étaient omniprésents dans les mines. Mais en ce tournant du XIXe siècle, c'était le sort d'un enfant - un seul -, pour lequel l'opinion se passionnait : le petit Louis Charles duc de Normandie, Dauphin de France, Louis XVII (1785-1795), le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette guillotinés en 1793.

Louis XVII est disparu de la prison du Temple un peu comme les fils d'Édouard de la Tour de Londres. Le nombre (impressionnant) de prétendants qui devaient surgir au cours du  siècle suivant - se prétendant ou que l'on prétendait être le Dauphin évadé de sa geôle grâce à l'action d'espions royalistes -, servaient les intérêts des partisans des Bourbons après l'assassinat du duc de Berry, dernier héritier mâle de la branche légitimiste (1820). (C'est à ce moment, en effet, mais est-ce un hasard?, qu'on vit surgir le plus grand nombre de prétendants!) Ce qui restait, une fois toutes les attributions écartées, c'était un enfant dont on ignorait véritablement tout et qui avait survécu quelques mois à la mort de ses parents. C'est à partir du moment de l'exécution de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793, que le sort de Louis XVII et celui de sa sœur, la duchesse d'Angoulème - Madame Royale - fut d'être otages de la Nation.

siècle suivant - se prétendant ou que l'on prétendait être le Dauphin évadé de sa geôle grâce à l'action d'espions royalistes -, servaient les intérêts des partisans des Bourbons après l'assassinat du duc de Berry, dernier héritier mâle de la branche légitimiste (1820). (C'est à ce moment, en effet, mais est-ce un hasard?, qu'on vit surgir le plus grand nombre de prétendants!) Ce qui restait, une fois toutes les attributions écartées, c'était un enfant dont on ignorait véritablement tout et qui avait survécu quelques mois à la mort de ses parents. C'est à partir du moment de l'exécution de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793, que le sort de Louis XVII et celui de sa sœur, la duchesse d'Angoulème - Madame Royale - fut d'être otages de la Nation.

Il était plus difficile dans le contexte de la Révolution française que dans celui de la guerre des Deux-Roses de laisser traîner dans une oubliette les deux enfants royaux. D'autre part, avec G. Lenôtre, nous devons considérer qu'«il est bien regrettable que les nombreux .jpg) historiens qui ont, depuis plus d'un siècle, étudié la triste vie de Louis XVII, l'aient tous racontée avec un parti pris non dissimulé : ils avaient pour but de "prouver quelque chose", soit l'évasion, soit la mort au Temple, soit la survivance du prince en tel ou tel des "faux-Dauphins" : ils ont choisi, parmi les documents accessibles, les seuls avantageux à leur thèse : c'est ainsi que sont demeurés en très grande partie inutilisables tant de renseignements amassés dans les Archives de la Commune aujourd'hui disparues et où se trouvait, bien probablement, la solution de l'énigme». (G. Lenôtre. Louis XVII et l'énigme du Temple, Tours, Mame, 1921, p. 180). D'autre part, Louis XVII, reconnu roi légitime par tous les partisans de la Contre-Révolution, avait été un enjeu dans les négociations de la République avec les armées coalisées, situation pleine de menaces qui pesaient sur l'avenir de la Révolution, jusqu'au début de l'été 1794. Aussi, ce qui nous préoccupera ici, ce ne sera pas l'éventuelle survie du Dauphin dans l'un de ces quelconques prétendants, mais plutôt ce que Louis Hastier a appelé la double mort de Louis XVII.

historiens qui ont, depuis plus d'un siècle, étudié la triste vie de Louis XVII, l'aient tous racontée avec un parti pris non dissimulé : ils avaient pour but de "prouver quelque chose", soit l'évasion, soit la mort au Temple, soit la survivance du prince en tel ou tel des "faux-Dauphins" : ils ont choisi, parmi les documents accessibles, les seuls avantageux à leur thèse : c'est ainsi que sont demeurés en très grande partie inutilisables tant de renseignements amassés dans les Archives de la Commune aujourd'hui disparues et où se trouvait, bien probablement, la solution de l'énigme». (G. Lenôtre. Louis XVII et l'énigme du Temple, Tours, Mame, 1921, p. 180). D'autre part, Louis XVII, reconnu roi légitime par tous les partisans de la Contre-Révolution, avait été un enjeu dans les négociations de la République avec les armées coalisées, situation pleine de menaces qui pesaient sur l'avenir de la Révolution, jusqu'au début de l'été 1794. Aussi, ce qui nous préoccupera ici, ce ne sera pas l'éventuelle survie du Dauphin dans l'un de ces quelconques prétendants, mais plutôt ce que Louis Hastier a appelé la double mort de Louis XVII.

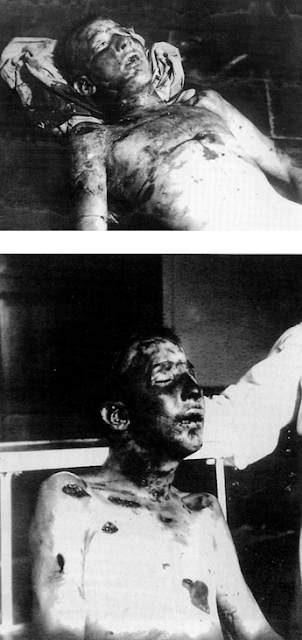

Cette double mort se situe chronologiquement entre l'isolement de l'enfant à l'automne 1793 et l'annonce de sa mort officielle au Temple, le 8 juin 1795. Avec la fin du printemps  de cette année-là, le jeune prisonnier avait montré des signes débilitants de mauvaise santé. Puis il s'affaiblit au point que les médecins lui pres-crivirent une diète plus soutenante. En tant que prisonnier, on ne se préoccupait guère de son état de santé et bien des enragés, comme Hébert, le Père Duchesne, souhaitait ouvertement sa mort. Par contre, la Convention, elle, était inquiète. Tôt au matin du 8 juin, le rêve de Hébert - qui avait été exécuté un an plus tôt - se réalisait : «...après une heure environ de repos, [Louis] fut repris de suffocations : il fit signe à son gardien qu'un besoin le tourmentait". Lasne [le geôlier]

de cette année-là, le jeune prisonnier avait montré des signes débilitants de mauvaise santé. Puis il s'affaiblit au point que les médecins lui pres-crivirent une diète plus soutenante. En tant que prisonnier, on ne se préoccupait guère de son état de santé et bien des enragés, comme Hébert, le Père Duchesne, souhaitait ouvertement sa mort. Par contre, la Convention, elle, était inquiète. Tôt au matin du 8 juin, le rêve de Hébert - qui avait été exécuté un an plus tôt - se réalisait : «...après une heure environ de repos, [Louis] fut repris de suffocations : il fit signe à son gardien qu'un besoin le tourmentait". Lasne [le geôlier]  le souleva dans son lit; le mourant lui passa les bras autour du cou; un grand soupir sortit de sa poitrine et "il passa"... Il était trois heures moins quelques minutes» (G. Lenôtre. ibid. p. 266). Appelé, le médecin du prisonnier établit un acte de décès en bonne et due forme. La chose est même annoncée officiellement par la Convention et diffusée dans l'ensemble des chancelleries européennes. Dans la mesure où la situation militaire s'améliorait pour la République aussi bien aux frontières qu'à l'intérieur, ce que signifiait cette déclaration; c'était que la valeur d'otage de la Nation n'avait plus cours. Il est bien clair que ce 8 juin, un enfant était mort dans la tour du Temple et qu'il ne s'était pas évadé, mais était-ce bien le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette?

le souleva dans son lit; le mourant lui passa les bras autour du cou; un grand soupir sortit de sa poitrine et "il passa"... Il était trois heures moins quelques minutes» (G. Lenôtre. ibid. p. 266). Appelé, le médecin du prisonnier établit un acte de décès en bonne et due forme. La chose est même annoncée officiellement par la Convention et diffusée dans l'ensemble des chancelleries européennes. Dans la mesure où la situation militaire s'améliorait pour la République aussi bien aux frontières qu'à l'intérieur, ce que signifiait cette déclaration; c'était que la valeur d'otage de la Nation n'avait plus cours. Il est bien clair que ce 8 juin, un enfant était mort dans la tour du Temple et qu'il ne s'était pas évadé, mais était-ce bien le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette?

C'est alors qu'il faut se demander si cet enfant n'aurait pas été un remplaçant? Le Dauphin pouvait-il être mort ou évadé à une date antérieure au 8 juin 1795? Toute la question qui  fait de cette mort une énigme repose dans cette éventua-lité. Avant de recon-naître un préten-dant ou un autre, il faut se demander dans quelles mesures la chose était possible considérant les mesures étroites prises par la Commune parisienne pour bien tenir en main les otages de la Nation. Un constat découle d'une supposée substitution : il y aurait eu deux enfants prisonniers au Temple entre 1792, date de l'internement de la famille royale, et le jour de la mort de l'enfant au 8 juin. Lenôtre a écrit des paragraphes touchants; «car de toute certitude, il y a un enfant dans la tour sombre, au delà des corps de garde, des murs d'enceinte, des guichets, des portes de fer; un enfant de neuf ans, tout le jour solitaire, silencieux, désœuvré, concentré dans son abandon et dans ses pensées...

fait de cette mort une énigme repose dans cette éventua-lité. Avant de recon-naître un préten-dant ou un autre, il faut se demander dans quelles mesures la chose était possible considérant les mesures étroites prises par la Commune parisienne pour bien tenir en main les otages de la Nation. Un constat découle d'une supposée substitution : il y aurait eu deux enfants prisonniers au Temple entre 1792, date de l'internement de la famille royale, et le jour de la mort de l'enfant au 8 juin. Lenôtre a écrit des paragraphes touchants; «car de toute certitude, il y a un enfant dans la tour sombre, au delà des corps de garde, des murs d'enceinte, des guichets, des portes de fer; un enfant de neuf ans, tout le jour solitaire, silencieux, désœuvré, concentré dans son abandon et dans ses pensées...

«Si c'est le Dauphin, transformé par l'isolement au point d'être méconnaissable, si c'est le fils de Marie-Antoinette, le garçonnet espiègle et volontaire qu'on a vu tenant tête aux conventionnels, aux Municipaux et aux officiers de la garde du Temple, si c'est lui, quelle déchéance! [...] Si c'est un autre que le petit Roi, un enfant

du peuple qu'on lui a substitué, victime de la Raison d'État, quel cauchemar continu plus angoissant peut-être? Quelle est cette maison si triste où on le tient enfermé, et quels sont ces hommes, jamais les mêmes, dont il entend les voix à travers les barreaux de sa cage? Au dehors Paris vibre; les gens circulent dans les rues; il y a des marchands, des gamins qui courent, des voitures, des soldats, des femmes jacassant autour des fontaines, de la joie, des rires, du bruit... Mais tout meurt aux alentours du vieux donjon; si, du fond de la chambre sans clarté, on perçoit quelque bruit, c'est celui d'une porte qui retombe ou les commandements brefs des officiers de la garde montante. Imagine-t-on ce que ces choses ont d'effrayant pour un enfant qui ne sait pas où il est, qui ignore comment on l'a transporté là, à qui, sans doute on interdit, sous peine des pires châtiments, de proférer une plainte, de prononcer un mot, de poser une question et qui, tout le jour, guette, essaie de deviner, s'inquiète, se morfond dans l'attente de quelqu'un qui viendra lui rouvrir les portes de la vie. Dans l'un et l'autre cas, quel drame! À peine croyable (G. Lenôtre. ibid. pp. 193-194 et 194-195).

Cet enfant, c'est celui que les derniers témoins du drame ont reconnu au cours de la dernière année de son existence. La confirmation de la substitution tient donc à quel moment elle aurait eu lieu dans ce bref espace de temps au cœur des mois les plus chauds de la Révolution, entre octobre 1793 et juin 1795.

Il est un fait que les factions du jour ont toujours tenu à vérifier la présence physique du prisonnier du Temple. Tour à tour Hébert, Chaumette, Robespierre et Barras se sont rendus à la prison s'assurer de la santé de l'otage de la Nation. Plus tard, on dira que  chacun aurait été en mesure de procéder à la subs-titution à des fins politiques person-nelles. Véritable enquê-teur, l'érudit Louis Hastier semble avoir découvert le moment de la substitution en dressant le relevé du linge à blanchir provenant de l'enfant détenu au Temple. Dans un fonds des Archives nationales, il a retrouvé ces mémoires, permettant de connaître, décade par décade (la décade est la semaine de dix jours dans le calendrier révolutionnaire), du 9 octobre 1792 au 11 février 1794, puis pendant les quatre premiers mois de 1795, le détail du linge à laver provenant du jeune prisonnier. La régularité du linge à blanchir se maintient sans interruption jusqu'en janvier 1794. Encore le 4 janvier, la citoyenne Cloüet, en charge de la blanchisserie, «a emporté de la Tour autant de linge que précédemment. Elle l'a rapporté blanchi, l'avant-veille du jour où prirent fin les fonctions de Simon» (Il s'agit ici de Simon le cordonnier, chargé de veiller à la garde, aux soins et à l'éducation du petit prisonnier).

chacun aurait été en mesure de procéder à la subs-titution à des fins politiques person-nelles. Véritable enquê-teur, l'érudit Louis Hastier semble avoir découvert le moment de la substitution en dressant le relevé du linge à blanchir provenant de l'enfant détenu au Temple. Dans un fonds des Archives nationales, il a retrouvé ces mémoires, permettant de connaître, décade par décade (la décade est la semaine de dix jours dans le calendrier révolutionnaire), du 9 octobre 1792 au 11 février 1794, puis pendant les quatre premiers mois de 1795, le détail du linge à laver provenant du jeune prisonnier. La régularité du linge à blanchir se maintient sans interruption jusqu'en janvier 1794. Encore le 4 janvier, la citoyenne Cloüet, en charge de la blanchisserie, «a emporté de la Tour autant de linge que précédemment. Elle l'a rapporté blanchi, l'avant-veille du jour où prirent fin les fonctions de Simon» (Il s'agit ici de Simon le cordonnier, chargé de veiller à la garde, aux soins et à l'éducation du petit prisonnier).

Hastier suppose qu'ensuite, le 17 janvier, elle serait venue au Temple, «sans doute en compagnie d'un garçonnet, déguisé en fille et, peut-être même, dissimulé parmi les ballots entassés dans une des voitures servant au transport. Telles sont les inductions que les mesures prises ultérieurement..., à l'égard de la blanchisseuse par le Comité de sûreté générale nous autorisent à faire». Tout se serait donc jouer durant cette décade :

«À sa venue suivante, le 30 janvier, si le linge des autres prisonniers lui fut remis normalement, elle n'en reçut aucun provenant de Louis-Charles. Ce fait exceptionnel, sans précédent, ne peut s'expliquer que par la disparition de Louis XVII. Non pas parce que l'on aurait fait évader du Temple le petit Roi - ce qui eût

été impossible au terme d'une longue maladie, au début d'une pénible convales-cence en plein hiver - mais parce que, déjà débile lors de son incarcération, affaibli par dix-sept mois de captivité, et plus encore, victime des manœuvres abominables d'Hébert [On se souviendra que Hébert fit témoigner le Dauphin au procès de sa mère, où on lui fit dire que Marie-Antoinette et sa belle-sœur, madame Élisabeth, se seraient adonnées à des jeux incestueux sur sa personne.], l'enfant se serait éteint dans sa prison le 2 janvier 1794 ou peu après ce jour, autant qu'il est possible de le préciser» (L. Hastier. La double mort de Louis XVII, Paris, Flammarion, Col. J'ai lu l'aventure mystérieuse, # A188, 1951, p. 127).

Ce dérèglement dans la blanchisserie du prisonnier coïncide d'ailleurs avec le changement de personnel entourant le Dauphin, la plupart des gardiens ayant démissionné, Simon était  resté en poste jusqu'au 5 janvier. Il est à noter d'ailleurs que Simon n'a pas été ce bourreau que la propagande royaliste s'acharna à diffuser au cours des siècles ultérieurs. C'était un brave bougre qui aidé de sa femme essayèrent d'aménager au meilleur possible de ce que la Commune l'autorisait, l'éducation du jeune Louis. (Lui-même devait périr dans la fournée des robespierristes au 10 Thermidor!). Car, en janvier 1794, la République avait besoin plus que jamais de son otage face aux aléas incertains de la guerre avec les puissances coalisées. Le 5 septembre 1793, Billaud-Varenne, l'un des douze membres du Comité de salut public, avait invité «les membres de la Convention à montrer le parti qu'on peut tirer des otages de la Nation : "Dites aux puissances coalisées contre vous qu'un seul fil retient le fer suspendu sur la tête du fils du tyran et que, si elles font un seul pas de plus sur votre territoire, il sera la première victime du peuple"» (L. Hastier. ibid. p. 59). Chaumette et Hébert, pour leur part, ne voyaient pas les avantages à détenir le fils du dernier roi de France, ce que Cambacérès fut mandaté d'aller leur expliquer :

resté en poste jusqu'au 5 janvier. Il est à noter d'ailleurs que Simon n'a pas été ce bourreau que la propagande royaliste s'acharna à diffuser au cours des siècles ultérieurs. C'était un brave bougre qui aidé de sa femme essayèrent d'aménager au meilleur possible de ce que la Commune l'autorisait, l'éducation du jeune Louis. (Lui-même devait périr dans la fournée des robespierristes au 10 Thermidor!). Car, en janvier 1794, la République avait besoin plus que jamais de son otage face aux aléas incertains de la guerre avec les puissances coalisées. Le 5 septembre 1793, Billaud-Varenne, l'un des douze membres du Comité de salut public, avait invité «les membres de la Convention à montrer le parti qu'on peut tirer des otages de la Nation : "Dites aux puissances coalisées contre vous qu'un seul fil retient le fer suspendu sur la tête du fils du tyran et que, si elles font un seul pas de plus sur votre territoire, il sera la première victime du peuple"» (L. Hastier. ibid. p. 59). Chaumette et Hébert, pour leur part, ne voyaient pas les avantages à détenir le fils du dernier roi de France, ce que Cambacérès fut mandaté d'aller leur expliquer :

«Cambacérès, mandaté par le Comité de salut public, entretint ces politiciens à courte vue : "Il n'y a que deux partis à prendre à l'égard des individus dont il s'agit : ou il faut les rejeter tous du territoire de la République, ou il faut les retenir en captivité. En les retenant, vous pouvez craindre qu'ils ne soient au milieu de vous