|

| Le banquet sanglant d'Alberigo dei Manfredi, 1267. |

LE CIRCUIT D'ALBERIGO

Le tableau, tel que décrit par Dante est saisissant. Ugolino, tyran de Pise, a été renversé par une conjuration menée par l’archevêque Ruggeri Ubaldini qui l’a fait emprisonner avec ses fils et laissés mourir de faim. Ne distinguant en eux ni traître ni martyr, Dante les fige tous deux, l'archevêque et le tyran, dans la glace (début du Chant XXXIII de l’Inferno) :

1. De l’horrible pâture ce pécheur souleva la bouche, et l’essuya aux cheveux de la tête que par derrière il avait broyée.

2. Puis il commença : «Tu veux que je renouvelle la douleur désespérée qui, seulement d’y penser, m’oppresse le cœur, avant que je parle.

3. «Mais si mes paroles doivent être une semence d’où recueille l’infamie ce traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble.

4. «Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas ; mais à t’entendre, bien me parais-tu Florentin.

5. «Sache que je fus le comte Ugolino, et celui-ci est l’archevêque Ruggeri : tout à l’heure je te dirai pourquoi je lui suis un pareil voisin.

6. «Que, par l’effet de ses méchantes pensées, me fiant à lui, je fus pris, et ensuite mis à mort, pas n’est besoin de le dire;

7. «Mais ce que tu ne peux avoir appris, combien ma mort fut cruelle, tu l’entendras, et tu sauras si par lui je fus offensé.

8. «Un étroit pertuis est dans la mue à cause de moi appelée de la Faim, et où il faut que d’autres encore soient enfermés.

9. «Il m’avait, par son ouverture, déjà montré plusieurs fois la lune, quand je tombai dans le mauvais sommeil, qui le voile de l’avenir pour moi déchira.

10. «Celui-ci me paraissait maître et seigneur, et chassait le loup et les louveteaux vers les monts qui empêchent les Pisans de voir Lucques :

11. «Avec des chiennes maigres, agiles et bien dressées, devant lui il avait posté Gualandi, et Sismondi, et Lanfranchi.

12. «Après une plus longue course, fatigués me paraissaient le père et le fils, et il me semblait voir les dents aiguës leur ouvrir les flancs.

13. «Lorsque avant le matin je fus réveillé, j’entendis mes fils, qui étaient avec moi, se plaindre en dormant et demander du pain.

14. «Bien cruel es-tu, si déjà tu ne t’attristes, pensant à ce qui s’annonçait à mon cœur; et si tu ne pleures pas, de quoi pleureras-tu?

15. «Déjà ils étaient éveillés, et l’heure approchait où, de coutume, la nourriture on nous apportait, et, à cause de son rêve, chacun était en anxiété.

16. «Et j’entendis en bas sceller la porte de l’horrible tour, et de mes fils je regardai le visage, sans rien dire.

17. «Je ne pleurais pas, tant au-dedans je fus pétrifié : ils pleuraient, eux; et mon petit Anselmo dit : — Père, comme tu regardes! Qu’as-tu?...

18 «Cependant je contins mes larmes, et ne répondis point, ni de tout ce jour, ni la nuit d’après, jusqu’à ce que le soleil se fût de nouveau levé sur le monde.

19 «Lorsqu’un faible rayon eut pénétré dans le triste cachot, et que sur quatre visages je vis mon propre aspect,

20. «De douleur les deux mains je me mordis; et ceux-là, pensant que c’était par l’envie de manger, soudain se levèrent,

|

| Fortuné Dufau (1770-1821), La mort d’Ugolino de Pise, 1835. |

21. «Et dirent : — Père, bien moins de peine nous serait-ce, si de nous tu mangeais; tu nous as revêtus de ces misérables chairs, et toi aussi dépouille-nous-en!...

22. «Lors je me calmai, pour ne pas les affliger plus. Ce jour et le suivant, nous demeurâmes muets. Ah! terre barbare, pourquoi ne t’ouvris-tu point?

23. «Quand nous fûmes au quatrième jour, Guaddo tomba étendu à mes pieds, disant : — Père, pourquoi ne me secours-tu?...

24. «Là il mourut : et, comme tu me vois, je vis les trois autres tomber, un à un, entre le cinquième jour et le sixième; et moi,

25. «Déjà aveugle, de l’un à l’autre à tâtons j’allais ; trois jours je les appelai après qu’ils furent morts... Puis, plus que la douleur, puissante fut la faim.»

26. Cela dit, il tourna les yeux, et renfonça les dents dans le crâne misérable, qu’il broya comme le chien broie les os.

27. Ah ! Pise, honte des peuples du beau pays où sonne le si, puisqu’à te punir tes voisins sont lents,

Voilà

sans conteste l’un des récits les plus émouvants de l’Enfer de Dante, avec le

récit de Paolo Malatesta et de Francesca da Rimini. On en oublie qu’Ugolino

n’était pas un tendre. Sa réputation de cruauté est confirmée. De plus, c’est

un traître, ayant abandonné volontairement la position stratégique des Gibelins

qu’il  devait défendre, faisant perdre à sa ville, sa patrie, une importante

bataille navale (dite bataille de la Meloria, 1284 aux mains des Gênois), ce

qui ne l’empêcha pas de prendre ensuite le pouvoir, soit par ruse, soit par

menaces, exterminant sans pitié tous ceux qui s’opposaient à lui. C’est donc

par la terreur qu’il gouverna Pise, c’est par la terreur que Ruggeri Ubaldini

le renversa, le faisant enfermer avec deux de ses fils et deux de ses petit-fils dans une oubliette située dans une haute tour. leur faisant

d’abord distribuer parcimonieusement les vivres, puis les affamant

progressivement. Au bout de neuf mois (temps de l'enfantement), l'archevêque ordonna aux gardes de jeter les clefs de leur geôle dans l'Arno afin qu'ils ne fussent plus nourris et meurent de faim. L'archevêque était devenu podestat de la cité de Pise, il usa de son pouvoir avec le même degré de cruauté. Il n’est pas sûr qu’Ugolino ait été le dernier à survivre en

mangeant le corps de ses enfants morts près de lui. Aucun témoignage de

l’époque ne l’atteste. Pris dans la glace, Ugolino est condamné à dévorer le

crâne de l’archevêque, mordant à belles dents celui qui l’avait laissé mourir,

lui et ses enfants, de faim.

devait défendre, faisant perdre à sa ville, sa patrie, une importante

bataille navale (dite bataille de la Meloria, 1284 aux mains des Gênois), ce

qui ne l’empêcha pas de prendre ensuite le pouvoir, soit par ruse, soit par

menaces, exterminant sans pitié tous ceux qui s’opposaient à lui. C’est donc

par la terreur qu’il gouverna Pise, c’est par la terreur que Ruggeri Ubaldini

le renversa, le faisant enfermer avec deux de ses fils et deux de ses petit-fils dans une oubliette située dans une haute tour. leur faisant

d’abord distribuer parcimonieusement les vivres, puis les affamant

progressivement. Au bout de neuf mois (temps de l'enfantement), l'archevêque ordonna aux gardes de jeter les clefs de leur geôle dans l'Arno afin qu'ils ne fussent plus nourris et meurent de faim. L'archevêque était devenu podestat de la cité de Pise, il usa de son pouvoir avec le même degré de cruauté. Il n’est pas sûr qu’Ugolino ait été le dernier à survivre en

mangeant le corps de ses enfants morts près de lui. Aucun témoignage de

l’époque ne l’atteste. Pris dans la glace, Ugolino est condamné à dévorer le

crâne de l’archevêque, mordant à belles dents celui qui l’avait laissé mourir,

lui et ses enfants, de faim.

Ce chant du Dante est horrifiant parce qu'il mêle deux, sinon trois tabous dans un seul récit. D'abord

l'assassinat - et non l'exécution d'un tyran - qui demeure toujours un homicide; second tabou, plus horrifiant, le cannibalisme froidement ordonné, calculé, appliqué et qui s'étira durant les mois d'une grossesse; enfin, cela n'est pas dit mais pouvons-nous le supposer dans ce climat obsidionnel dans lequel se trouva les trois générations d'Ugolino, et la chose n'est pas interdite d'être pensée puisque le Sigismond Malatesta fût connu pour avoir violé sa fille et même attenté à la vertu de son fils, l'inceste. Qu'on n'eût pas dite la chose se comprend, l'horreur de la situation étant suffisamment répugnante.

Le

récit d'Ugolino précède celui d'Albéric de Manfredi, membre de

l'Ordre des chevaliers de la Mère de Dieu, ou encore de la frate

gaudente, un

ordre militaire calqué sur celui des Templiers et associé, comme

lui, aux croisades. Ces frères

joyeux qui,

au lieu de défendre la veuve et l'orphelin, semblent s'être

abandonnés à la ripaille et à la gaudriole; étaient aussi appelés frères

jouisseurs. Peut-être ne s'agissait-il que de l'une de ces confusions lexicales si  prolixes au Moyen Âge; d'un jeu de mot sur leur nom initial (chevaliers de la Mère de Dieu) et les sept joies de Marie qui se disent en italien, le sette Gaudi di Maria. Elles constituent la base du rosaire franciscain, lequel se dit aussi Misteri Gaudiosi ("les mystères joyeux)). Dans les allusions de Dante, pourtant, c'était la première idée qui lui venait en tête. Albéric de Manfredi - Alberigo dei Manfredi - était un des chefs du parti guelfe de Faenza. On raconte qu'offensé par des parents, Manfredo et Alberghetto, il contint un temps sa haine, puis les invia à un banquet.

C’était, semble-t-il, en vue d’une réconciliation, mais quand

on arriva au dessert, il se leva en criant qu’on apporte les

figues. C’était le signal convenu. Des hommes d’arme se jetèrent

sur les Manfredi dissidents et les massacrèrent. Cette trahison de

la loi de l'hospitalité est ce qui blesse le plus Dante qui non

seulement précipite Alberigo en Enfer, mais l'y précipite vivant

:

«L'ombre

repartit : "Je suis frère Albéric, je suis celui dont le

jardin a produit des dattes pour des figues : je reçois ici un digne

et juste échange. - Mais, repris-je, est-ce que tu es déjà mort?"

L'esprit ajouta : "Je ne puis te dire ce qu'est devenu mon corps

dans le monde. [...]

pour

que tu brises avec plus de zèle les glaçons épais qui enchaînent

mes larmes, apprends qu'aussitôt qu'une âme est traîtresse comme

la mienne, son corps lui est enlevé par un démon qui le gouverne à

son gré, pendant tout le temps fixé pour le reste de sa vie. Cette

âme tombe alors dans la froide citerne, et peut-être vois-tu encore

là-haut le corps de celui qui est glacé près de moi. Tu dois le

connaître, si, depuis peu, tu as quitté la terre. C'est Branca

d'Oria...

prolixes au Moyen Âge; d'un jeu de mot sur leur nom initial (chevaliers de la Mère de Dieu) et les sept joies de Marie qui se disent en italien, le sette Gaudi di Maria. Elles constituent la base du rosaire franciscain, lequel se dit aussi Misteri Gaudiosi ("les mystères joyeux)). Dans les allusions de Dante, pourtant, c'était la première idée qui lui venait en tête. Albéric de Manfredi - Alberigo dei Manfredi - était un des chefs du parti guelfe de Faenza. On raconte qu'offensé par des parents, Manfredo et Alberghetto, il contint un temps sa haine, puis les invia à un banquet.

C’était, semble-t-il, en vue d’une réconciliation, mais quand

on arriva au dessert, il se leva en criant qu’on apporte les

figues. C’était le signal convenu. Des hommes d’arme se jetèrent

sur les Manfredi dissidents et les massacrèrent. Cette trahison de

la loi de l'hospitalité est ce qui blesse le plus Dante qui non

seulement précipite Alberigo en Enfer, mais l'y précipite vivant

:

«L'ombre

repartit : "Je suis frère Albéric, je suis celui dont le

jardin a produit des dattes pour des figues : je reçois ici un digne

et juste échange. - Mais, repris-je, est-ce que tu es déjà mort?"

L'esprit ajouta : "Je ne puis te dire ce qu'est devenu mon corps

dans le monde. [...]

pour

que tu brises avec plus de zèle les glaçons épais qui enchaînent

mes larmes, apprends qu'aussitôt qu'une âme est traîtresse comme

la mienne, son corps lui est enlevé par un démon qui le gouverne à

son gré, pendant tout le temps fixé pour le reste de sa vie. Cette

âme tombe alors dans la froide citerne, et peut-être vois-tu encore

là-haut le corps de celui qui est glacé près de moi. Tu dois le

connaître, si, depuis peu, tu as quitté la terre. C'est Branca

d'Oria...

Dante

ici, fidèle à la théologie du temps, reconnaît la prédestination

de l'âme d'Alberigo. Vivant, mais pourtant séjournant déjà aux

Enfers. «Cette

hardiesse théologique, écrit

André Pézard, pour

ne rien dire de ce que conseille la simple humanité, a fait couler

des flots  d'encre; Dante lui-même condamne d'ailleurs pareils

jugements»

(Dante. Œuvres

complètes, Paris,

Gallimard, Col. Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1968, pp.

1103-1104, n. 124). Il

en va de même avec Branca Doria (Gênes 1233-1325), qui se montra

plus que discourtois avec Dante. Branca d'Oria, chevalier génois,

gendre de Michel Zanche, seigneur de Logudoro en Sardaigne. Voulant

se substituer à son beau-père, il l'invita dans son château et le

fit tailler en pièces avec ceux qui l'accompagnaient. De tout cela,

on ne peut que retenir des vengeances personnelles du poète. Les

partisans guelfes, les traîtres à la cause des Gibelins qui est son

parti, sont précipités dans cette mer gélatineuse. Ces rancunes

témoignent des vicissitudes que le poète rencontra tout au long de

son exil, une fois chassé de Florence. Mais au-delà des affronts

qui lui étaient personnels, c'était au plus grand péché que les

civilisations ont toujours puni de façons des plus sévères, le

refus de l'hospitalité; la félonie surtout d'attirer un invité à

sa table, ami ou adversaire, afin de profiter de sa confiance pour la

trahir, le détenir, l'emprisonner ou même le tuer.

d'encre; Dante lui-même condamne d'ailleurs pareils

jugements»

(Dante. Œuvres

complètes, Paris,

Gallimard, Col. Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1968, pp.

1103-1104, n. 124). Il

en va de même avec Branca Doria (Gênes 1233-1325), qui se montra

plus que discourtois avec Dante. Branca d'Oria, chevalier génois,

gendre de Michel Zanche, seigneur de Logudoro en Sardaigne. Voulant

se substituer à son beau-père, il l'invita dans son château et le

fit tailler en pièces avec ceux qui l'accompagnaient. De tout cela,

on ne peut que retenir des vengeances personnelles du poète. Les

partisans guelfes, les traîtres à la cause des Gibelins qui est son

parti, sont précipités dans cette mer gélatineuse. Ces rancunes

témoignent des vicissitudes que le poète rencontra tout au long de

son exil, une fois chassé de Florence. Mais au-delà des affronts

qui lui étaient personnels, c'était au plus grand péché que les

civilisations ont toujours puni de façons des plus sévères, le

refus de l'hospitalité; la félonie surtout d'attirer un invité à

sa table, ami ou adversaire, afin de profiter de sa confiance pour la

trahir, le détenir, l'emprisonner ou même le tuer.

Que ce fût dans l'ancien Israël ou dans la Grèce antique, le manque d'hospitalité était perçu comme une faute majeure qui rejaillissait sur toute la cité. Qui accepterait d'accueillir celui qui viendrait d'une ville qui recevait mal ses invités? À plus forte raison celui qui profitait pour les voler ou les assassiner par traîtrise. L'Ancien Testament donne deux passages - Genèse 19 et le Livre des Juges 19 22-24 -, passages qui sont un doublon de la même leçon morale à l'égard de ceux qui ne savent pas recevoir. Le premier, c'est le récit connu de la destruction de Sodome. Yahweh jugeant odieux le comportement des habitants de Sodome a décidé de détruire la ville pécheresse. Seulement, il tient à ce que le neveu d'Abraham, Lot et sa famille, fussent épargnés :

«Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit : "Je vous en prie, Messeigneurs! Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route", mais ils répondirent : "Non, nous passerons la nuit sur la place". "Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent.

Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : "Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les nous pour que nous en abusions".

Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit : "Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal! écoutez : j'ai deux filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener : faites-leur ce qui vous semble bon, mais pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit". Mais ils répondirent : "Ôte-toi de là! En voilà un qui est venu en étranger, et il fait le juge! Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux!" Ils le pressèrent fort, lui Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes sortirent le bras, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent de berlue, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. (Gen. 19, 1-11).

Après vient le récit bien connu de la malédiction de Yahweh qui s'abat sur la ville, la fuite de Lot et de sa famille, sa femme changée en statue de sel pour avoir désobéi et s'être retournée voir la foudre s'abattre sur Sodome.

L'association

du récit de la destruction de Sodome avec l'homosexualité est une

affaire essentiellement occidentale inscrite dans sa longue

répression de la sexualité. «Or,

rappelle

John Boswell, les

autorités juives classiques n'inter-prétaient généra-lement pas ces

textes comme des com-mentaires sur le compor-tement ou l'attirance

homo-sexuels (ajoutons qu'elles n'envisageaient sans doute même pas

que cette dernière pût exister). Quant aux dizaines de références

bibliques et exégétiques ultérieures au péché de Sodome, lequel

a donné son nom aux pratiques homosexuelles dans l'Europe médiévale,

la plupart estimaient que la cité avait péché en violant les lois

de l'hospitalité, et non en se livrant à des pratiques sexuelles

minoritaires»

(J. Boswell. Les

unions du même sexe dans l'Europe antique et médiévale, Paris,

Fayard, 1996, p. 358). Il n'en reste quand même pas moins, à lire

le texte biblique, que les menaces que les habitants de Sodome

faisaient peser sur Lot et ses invités font bien référence à des

attentats sexuels, d'où l'offre de Lot de leur confier en échange ses deux

filles de préférence aux deux anges. Devant le manque de charité

des habitants de Sodome, la réaction de Yahweh est tout à fait

comparable à celle de Dante devant Alberigo. Ils sont damnés de leur vivant - ils sont aveuglés - avant même la destruction de la ville.

John Boswell, les

autorités juives classiques n'inter-prétaient généra-lement pas ces

textes comme des com-mentaires sur le compor-tement ou l'attirance

homo-sexuels (ajoutons qu'elles n'envisageaient sans doute même pas

que cette dernière pût exister). Quant aux dizaines de références

bibliques et exégétiques ultérieures au péché de Sodome, lequel

a donné son nom aux pratiques homosexuelles dans l'Europe médiévale,

la plupart estimaient que la cité avait péché en violant les lois

de l'hospitalité, et non en se livrant à des pratiques sexuelles

minoritaires»

(J. Boswell. Les

unions du même sexe dans l'Europe antique et médiévale, Paris,

Fayard, 1996, p. 358). Il n'en reste quand même pas moins, à lire

le texte biblique, que les menaces que les habitants de Sodome

faisaient peser sur Lot et ses invités font bien référence à des

attentats sexuels, d'où l'offre de Lot de leur confier en échange ses deux

filles de préférence aux deux anges. Devant le manque de charité

des habitants de Sodome, la réaction de Yahweh est tout à fait

comparable à celle de Dante devant Alberigo. Ils sont damnés de leur vivant - ils sont aveuglés - avant même la destruction de la ville.

L'autre texte qui reprend à peu de choses près celui de la Genèse se trouve dans le Livre des Juges. Ici Sodome s'appelle Gibéa. Un membre de la tribu de Lévi, accompagné de sa concubine et de son serviteur arrivent de nuit à Gibéa...

«Survint un vieillard qui, le soir venu, rentrait de son travail des champs. C'était un homme de la montagne d'Éphraïm, qui résidait à Gibéa, tandis que les gensde l'endroit étaient des Benjaminites. Levant les yeux, il remarqua le voyageur, sur la place de la ville : "D'où viens-tu, lui dit le vieillard, et où vas-tu?" Et l'autre lui répondit : "Nous faisons route de Bethléem de Juda vers le fond de la montagne d'Éphraïm. C'est de là que je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je retourne chez moi, mais personne ne m'a offert l'hospitalité dans sa maison. Nous avons pourtant de la paille et du fourrage pour nos ânes, j'ai aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le jeune homme qui accompagne ton serviteur. Nous ne manquons de rien". - "Sois le bienvenu, repartit le vieillard, laisse-moi pourvoir à tous tes besoins, mais ne passe pas la nuit sur la place". Il le fit donc entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis mangèrent et burent.

Pendant qu'ils se réconfortaient, voici que des gens de la ville, des vauriens, s'attroupèrent autour de la maison et, frappant à la porte à coups redoublés, ilsdirent au vieillard, maître de la maison : "Fais sortir l'homme qui est venu chez toi, que nous le connaissions". Alors le maître de la maison sortit vers eux et leur dit : "Non, mes frères, je vous en prie, ne soyez pas des criminels. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge. Je vous la livrerai. Abuser d'elle et faites ce que bon vous semble, mais ne commettez pas à l'égard de cet homme une pareille infamie". Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent, ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin et, au lever de l'aurore, ils la lâchèrent.

Vers le matin la femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour. Au matin son mari se leva et,ayant ouvert la porte de la maison, il sortait pour continuer sa route, quand il vit que la femme, sa concubine, gisait à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. "Lève-toi, lui dit-il, et partons!" Pas de réponse. Alors il la chargea sur son âne et il se mit en route pour rentrer chez lui. Arrivé à la maison, il prit son couteau et, saisissant sa concubine, il la découpa, membre par membre, en douze morceaux, puis l'envoya dans tout le territoire d'Israël. Il donna des ordres à ses émissaires, disant : "Voici ce que vous direz à tous les Israélites : A-t-on jamais vu pareille chose depuis le jour où les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'aujourd'hui? Réfléchissez-y, consultez-vous et prononcez". Et tous ceux qui voyaient, disaient : "Jamais chose pareille n'est arrivée et ne s'est vue depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'aujourd'hui» (Jg. 19. 16-30).

Yahweh

n'abattit pas la foudre sur Gibéa, mais les tribus d'Israël

se portèrent contre la ville, qui refusa de livrer les vauriens. Les Benjamites, qui étaient quand même l'une des douze

tribus d'Israël, tinrent une guerre sans merci aux onze autres

tribus et furent quasiment exterminés. Un viol collectif

s'achevait en massacre. Afin de sauver la fille vierge de son hôte,  le

Lévite sacrifia sa concubine aux habitants de Gibéa qui la

violèrent à mort. C'était déjà en soi un récit peu édifiant!

La réaction du vieillard hôte du Lévite correspond à celle de

Lot, prêt à livrer ses deux filles aux habitants de Sodome. Mais

comme le Lévite n'était pas un ange du ciel, il se déchargea de sa

menace en leur livrant sa concubine et put dormir d'un sommeil

paisible jusqu'au matin. Réalisant que la concubine était morte,

comme une chienne revenant chez son maître après avoir été

battue, poussant son dernier souffle sur le seuil même de

la maison du vieillard qui les avait hébergés. Fidélité de bête. L'avilissement de la

concubine ne pouvait qu'engager Israël dans une guerre civile

meurtrière. Le fait de la dépecer (outrage à un cadavre!) et d'en

expédier les membres par des serviteurs aux douze tribus pour réclamer vengeance, n'ajoute rien de glorieux à l'affaire. Les

deux récits bibliques se rejoignent toutefois sur un constat. Le

mépris des voyageurs par des hôtes non charitables ouvre à de

terribles représailles : destruction par le feu pour Sodome; guerre

civile et massacres pour Gibéa.

le

Lévite sacrifia sa concubine aux habitants de Gibéa qui la

violèrent à mort. C'était déjà en soi un récit peu édifiant!

La réaction du vieillard hôte du Lévite correspond à celle de

Lot, prêt à livrer ses deux filles aux habitants de Sodome. Mais

comme le Lévite n'était pas un ange du ciel, il se déchargea de sa

menace en leur livrant sa concubine et put dormir d'un sommeil

paisible jusqu'au matin. Réalisant que la concubine était morte,

comme une chienne revenant chez son maître après avoir été

battue, poussant son dernier souffle sur le seuil même de

la maison du vieillard qui les avait hébergés. Fidélité de bête. L'avilissement de la

concubine ne pouvait qu'engager Israël dans une guerre civile

meurtrière. Le fait de la dépecer (outrage à un cadavre!) et d'en

expédier les membres par des serviteurs aux douze tribus pour réclamer vengeance, n'ajoute rien de glorieux à l'affaire. Les

deux récits bibliques se rejoignent toutefois sur un constat. Le

mépris des voyageurs par des hôtes non charitables ouvre à de

terribles représailles : destruction par le feu pour Sodome; guerre

civile et massacres pour Gibéa.

Procuste

est un autre person-nage mythique qui illustre chez les Grecs les

torts qu'un hôte peut faire subir à ses invités. L'expression lit

de Procuste dérive

d'un récit mythologique qui n'a rien à envier aux deux récits

bibliques précédents. Procuste fait partie du cycle des exploits de

Thésée, l'homme qui tua le Minotaure. Retenons le récit qu'en

donne Robert Graves : «En

arrivant à Corydallos, en Attique, Thésée tua le père de Sinis,

Polypémon, surnommé Procuste, qui vivait près de la route et avait

deux lits dans sa maison, l'un petit, l'autre grand. La nuit, il

offrait le gîte aux voyageurs et faisait coucher les

Procuste

est un autre person-nage mythique qui illustre chez les Grecs les

torts qu'un hôte peut faire subir à ses invités. L'expression lit

de Procuste dérive

d'un récit mythologique qui n'a rien à envier aux deux récits

bibliques précédents. Procuste fait partie du cycle des exploits de

Thésée, l'homme qui tua le Minotaure. Retenons le récit qu'en

donne Robert Graves : «En

arrivant à Corydallos, en Attique, Thésée tua le père de Sinis,

Polypémon, surnommé Procuste, qui vivait près de la route et avait

deux lits dans sa maison, l'un petit, l'autre grand. La nuit, il

offrait le gîte aux voyageurs et faisait coucher les  hommes petits

dans le grand lit et il les étirait en leur arrachant les membres

pour les adapter à la longueur du lit; les autres, sur le lit trop

petit, il leur sciait tout ce qui dépassait; certains disent

cependant qu'il n'avait qu'un lit et qu'il allongeait ou

raccourcissait ses clients pour les mettre aux dimensions du lit.

Quoi qu'il en soit, qu'il eût un lit ou bien deux, Thésée le

traita comme il avait traité ses victimes»

(R. Graves. Les

mythes grecs, t. 1, Paris,

Fayard, rééd. Col. Pluriel, # 8399, 1967, p. 351). Évidemment, ce

récit absurde renvoie à la névrose des compulsions de répétition.

Le plaisir sadique d'ajuster des corps qui ne correspondent pas au

meuble traduit une obsession de la norme qui ne se

retrouve pas dans la nature. Il renvoie davantage à des criminels

qui, comme ceux de l'auberge rouge dont nous aurons à reparler, qu'à

des hôtes qui, pour des raisons plus raisonnées, massacrent leurs

invités à la fin d'un banquet.

hommes petits

dans le grand lit et il les étirait en leur arrachant les membres

pour les adapter à la longueur du lit; les autres, sur le lit trop

petit, il leur sciait tout ce qui dépassait; certains disent

cependant qu'il n'avait qu'un lit et qu'il allongeait ou

raccourcissait ses clients pour les mettre aux dimensions du lit.

Quoi qu'il en soit, qu'il eût un lit ou bien deux, Thésée le

traita comme il avait traité ses victimes»

(R. Graves. Les

mythes grecs, t. 1, Paris,

Fayard, rééd. Col. Pluriel, # 8399, 1967, p. 351). Évidemment, ce

récit absurde renvoie à la névrose des compulsions de répétition.

Le plaisir sadique d'ajuster des corps qui ne correspondent pas au

meuble traduit une obsession de la norme qui ne se

retrouve pas dans la nature. Il renvoie davantage à des criminels

qui, comme ceux de l'auberge rouge dont nous aurons à reparler, qu'à

des hôtes qui, pour des raisons plus raisonnées, massacrent leurs

invités à la fin d'un banquet.

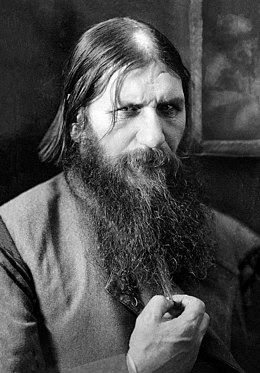

Si

nous quittons les mythes et revenons à l'histoire, nous trouvons un

cas plus proche de celui d'Alberigo dans le sort réservé à

Alcibiade. Il n'est pas nécessaire de rappeler la  réputation

d'Alcibiade, l'un des plus beaux fleurons de l'Athènes de

Périclès dont il était le neveu. Né en 450 avant J.-C, Alcibiade

était un esprit doué pour la stratégie militaire bien qu'il fût

connu comme ayant été un élève de Socrate. Doté d'un physique

invitant, Socrate l'avait démasqué en refusant que le jeune

ambitieux partageât sa couche. C'était là un premier dépit qui

devait le conduire plus tard, pendant la

guerre du Péloponnèse (431-404) opposant la ligue péloponésienne

menée par Sparte à Athènes et ses colonies, à trahir sa patrie. À la mort de

Périclès, le contrôle de la ville d'Athènes était passé entre

les mains de Nicias, un adversaire d'Alcibiade. Nicias était

partisan de la paix avec Sparte dont le sort de la cité d'Argos

demeurait la pomme de discorde entre les deux grandes cités grecques.

D'autre part, Corinthe ajoutait à la dissension. C'est alors

qu'Alcibiade décida de dénouer l'impasse en proposant une alliance

avec Argos contre Sparte. Alliance à laquelle se joint Mantinée et

Élis. Ce coup fit d'Alcibiade un stratège dont les Athéniens mesuraient l'habileté. Partisan de la guerre, représentant les intérêts des marchands et

réputation

d'Alcibiade, l'un des plus beaux fleurons de l'Athènes de

Périclès dont il était le neveu. Né en 450 avant J.-C, Alcibiade

était un esprit doué pour la stratégie militaire bien qu'il fût

connu comme ayant été un élève de Socrate. Doté d'un physique

invitant, Socrate l'avait démasqué en refusant que le jeune

ambitieux partageât sa couche. C'était là un premier dépit qui

devait le conduire plus tard, pendant la

guerre du Péloponnèse (431-404) opposant la ligue péloponésienne

menée par Sparte à Athènes et ses colonies, à trahir sa patrie. À la mort de

Périclès, le contrôle de la ville d'Athènes était passé entre

les mains de Nicias, un adversaire d'Alcibiade. Nicias était

partisan de la paix avec Sparte dont le sort de la cité d'Argos

demeurait la pomme de discorde entre les deux grandes cités grecques.

D'autre part, Corinthe ajoutait à la dissension. C'est alors

qu'Alcibiade décida de dénouer l'impasse en proposant une alliance

avec Argos contre Sparte. Alliance à laquelle se joint Mantinée et

Élis. Ce coup fit d'Alcibiade un stratège dont les Athéniens mesuraient l'habileté. Partisan de la guerre, représentant les intérêts des marchands et

coloniaux athéniens alors que Nicias était la voix de la population

rurale portée à la paix, il engageait le durcis-sement des tensions qui devaient mener à la ruine d'Athènes. Le succès d'Alcibiade fut donc éphémère

et dès 417, il se trouve menacé d'ostracisme par le démagogue

Hyperbolos, son rival auprès des paysans athéniens. Pour éviter la

honte et l'exil, Alcibiade renversa une fois de plus la situation en s'alliant avec Nicias

afin d'ostraciser Hyperbolos.

coloniaux athéniens alors que Nicias était la voix de la population

rurale portée à la paix, il engageait le durcis-sement des tensions qui devaient mener à la ruine d'Athènes. Le succès d'Alcibiade fut donc éphémère

et dès 417, il se trouve menacé d'ostracisme par le démagogue

Hyperbolos, son rival auprès des paysans athéniens. Pour éviter la

honte et l'exil, Alcibiade renversa une fois de plus la situation en s'alliant avec Nicias

afin d'ostraciser Hyperbolos.

Afin de redorer son blason, Alcibiade s'engagea dans une

vaste campagne en Grande Grèce. Une sorte d'Armada se préparait à quitter Athènes pour se rendre en Sicile. Mais les  troubles

politiques vinrent jouer à nouveau contre le vaste projet d'Alcibiade et c'est

une flotte plus réduite qu'on équipât pour se rendre en Méditerranée

occidentale. Entre-temps, sa réputation s'était compromise dans l'affaire des

hermès, ces statues porte-bonheurs du dieu qui marquent les

limites des propriétés publiques et privées qu'on retrouva

mutilées. Véritable sacrilège, le crime était de mauvais augure

juste avant le départ de l'expédition et on appela à dénoncer les

coupables, les hermoscopides. Même

s'il n'était pas mêlé aux hermoscopides, Alcibiade

troubles

politiques vinrent jouer à nouveau contre le vaste projet d'Alcibiade et c'est

une flotte plus réduite qu'on équipât pour se rendre en Méditerranée

occidentale. Entre-temps, sa réputation s'était compromise dans l'affaire des

hermès, ces statues porte-bonheurs du dieu qui marquent les

limites des propriétés publiques et privées qu'on retrouva

mutilées. Véritable sacrilège, le crime était de mauvais augure

juste avant le départ de l'expédition et on appela à dénoncer les

coupables, les hermoscopides. Même

s'il n'était pas mêlé aux hermoscopides, Alcibiade  se trouva

suspecté d'avoir rédigé une parodie des mystères d'Éleusis, ce

qui vint s'entremêler avec l'affaire des hermès. Prompt à se

disculper, Alcibiade demanda d'être traduit en justice afin d'être

innocenté et de bénéficier de la confiance de ses soldats. Par

ruse, ses adversaires obtinrent qu'il quitte Athènes avec la flotte

et qu'on le juge à son retour. Or, peu après son départ, en juin

415, une nouvelle dénonciation le désigna comme ayant joué le

premier rôle, celui de hiérophante (du prêtre) dans

la parodie des mystères d'Éleusis. Condamné à mort

se trouva

suspecté d'avoir rédigé une parodie des mystères d'Éleusis, ce

qui vint s'entremêler avec l'affaire des hermès. Prompt à se

disculper, Alcibiade demanda d'être traduit en justice afin d'être

innocenté et de bénéficier de la confiance de ses soldats. Par

ruse, ses adversaires obtinrent qu'il quitte Athènes avec la flotte

et qu'on le juge à son retour. Or, peu après son départ, en juin

415, une nouvelle dénonciation le désigna comme ayant joué le

premier rôle, celui de hiérophante (du prêtre) dans

la parodie des mystères d'Éleusis. Condamné à mort  par contumace,

ses biens confisqués, son nom inscrit sur une stèle d'infamie, les Athéniens proclamèrent les imprécations officielles. Athènes envoya le navire

officiel, la Salamienne,

avec mission de retrouver et de ramener de Sicile Alcibiade et ses

complices. Alcibiade n'avait plus d'autres choix que de déserter et se

considérer désormais comme en exil. Pour Jacqueline de Romilly,

toute cette affaire n'était au fond qu'une moquerie imprudente et impudente

d'un rite sacré profané par un jeune esprit trop tôt sûr de ses moyens. Que ses ennemis aient voulu faire croire à une

aspiration à la tyrannie de la part d'Alcibiade n'était qu'une

tentative de diversion dans la seule affaire qui comptait réellement : la campagne de

Sicile.

par contumace,

ses biens confisqués, son nom inscrit sur une stèle d'infamie, les Athéniens proclamèrent les imprécations officielles. Athènes envoya le navire

officiel, la Salamienne,

avec mission de retrouver et de ramener de Sicile Alcibiade et ses

complices. Alcibiade n'avait plus d'autres choix que de déserter et se

considérer désormais comme en exil. Pour Jacqueline de Romilly,

toute cette affaire n'était au fond qu'une moquerie imprudente et impudente

d'un rite sacré profané par un jeune esprit trop tôt sûr de ses moyens. Que ses ennemis aient voulu faire croire à une

aspiration à la tyrannie de la part d'Alcibiade n'était qu'une

tentative de diversion dans la seule affaire qui comptait réellement : la campagne de

Sicile.

Celle-ci s'acheva dans la défaite, la défection

d'Alcibiade achevant de ruiner la confiance des troupes. Les Athéniens d'ailleurs, de toute

évidence, avaient sous-estimé les forces en  présence en Sicile.

Alcibiade se réfugia à Sparte et devint stratège au service de

l'adversaire d'Athènes. Une fois encore, Alcibiade se tira dans le

pied au moment où Athènes semblait se remettre de ses défaites. Il

aurait été butiner dans le bouquet du roi Agis II en devenant

l'amant de sa femme. Sparte en vint à douter de la loyauté d'un

homme reconnu pour avoir déserté son camp et l'on en arriva à sohaiter sa mort.

Alcibiade fit amende honorable et revint à Athènes en 407, où il

est élu à nouveau stratège dans un accueil triomphal. Ses biens

lui furent restitués et on rétracta les malédictions prononcées

contre lui. Athènes put s'enorgueillir de succès symboliques que

lui fournissait le stratège, mais la situation était mauvaise.

L'écrasement de l'armée athénienne devant la flotte

péloponnésienne au port d'Éphèse, puis la défaite de Notion

entraînèrent la destitution de tous les stratèges athéniens.

Alcibiade décida une fois de plus de s'enfuir dans quelques fortins

qu'il possédait en Thrace. Alors que la flotte athénienne mouille à

Aigos Potamos, Alcibiade rencontre les stratèges nouveaux et suggère

un plan d'attaque; mais on ne l'écoute plus et c'est le coup de

grâce, la défaite d'Aigos Potamos marque la ruine finale d'Athènes,

capitale d'un vaste empire commercial.

présence en Sicile.

Alcibiade se réfugia à Sparte et devint stratège au service de

l'adversaire d'Athènes. Une fois encore, Alcibiade se tira dans le

pied au moment où Athènes semblait se remettre de ses défaites. Il

aurait été butiner dans le bouquet du roi Agis II en devenant

l'amant de sa femme. Sparte en vint à douter de la loyauté d'un

homme reconnu pour avoir déserté son camp et l'on en arriva à sohaiter sa mort.

Alcibiade fit amende honorable et revint à Athènes en 407, où il

est élu à nouveau stratège dans un accueil triomphal. Ses biens

lui furent restitués et on rétracta les malédictions prononcées

contre lui. Athènes put s'enorgueillir de succès symboliques que

lui fournissait le stratège, mais la situation était mauvaise.

L'écrasement de l'armée athénienne devant la flotte

péloponnésienne au port d'Éphèse, puis la défaite de Notion

entraînèrent la destitution de tous les stratèges athéniens.

Alcibiade décida une fois de plus de s'enfuir dans quelques fortins

qu'il possédait en Thrace. Alors que la flotte athénienne mouille à

Aigos Potamos, Alcibiade rencontre les stratèges nouveaux et suggère

un plan d'attaque; mais on ne l'écoute plus et c'est le coup de

grâce, la défaite d'Aigos Potamos marque la ruine finale d'Athènes,

capitale d'un vaste empire commercial.

Le gouvernement d'occupation spartiate d'Athènes, les Trente, décide de frapper une fois de plus Alcibiade d'exil. Le seul endroit où il se sent en sécurité, c'est chez le satrape perse Pharnabaze en Bithynie. Bref séjour. Écoutons Jean Babelon nous raconter, avec une verve toute romanesque, le sort ultime d'Alcibiade :

«Alcibiade vit renouveler sa condamnation à l'exil par le gouvernement des Tyrans. Il chercha à se soustraire à la vengeance des Spartiates et de ceux qu'ils maintenaient au pouvoir. Ses biens d'Athènes avaient été confisqués, son fils âgé de douze ans banni lui aussi. Au printemps, il quitta la Chersonèse et se mit en quête de Pharnabaze.

Or, la situation intérieure de la Perse était changée depuis la mort du roi Darius, en 405. Artaxerxès II Mnémon était monté sur le trône, malgré les menées de son frère Cyrus, dont on connaît les collusions avec les Spartiates. Alcibiade crut pouvoir encore faire son jeu dans cette partie où ses atouts étaient de vieilles rancunes ou de jeunes désirs. La ruse perse eut raison de sa dernière énergie.

Le voici sur les chemins d'Anatolie, toujours à la poursuite de l'aventure, et trompant le souvenir de ses déboires par la vision volontaire d'on ne sait quelle fortune enfin captée. Il est presque seul; ses compagnons sont un ami, un Arcadien fidèle, et cette femme passionnée, Timandra, qui s'attache à ses pas, celle de toutes les ardeurs et de tous les dévouements. À sa suite, quelques esclaves, sans doute, qui portent les bagages et le trésor de l'errant. Les routes sont peu sûres. Des pillards thraces, qui suivent à la piste la petite caravane, s'embusquent et attaquent les porteurs qui s'enfuient. C'est sans ressources et en petit équipage qu'Alcibiade arrive à Dascylion.

Le satrape lui fait bonne mine. Bien plus, il le dédommage de sa perte, le comble de présents et lui octroie les revenus de la ville et du district de Gryneion, en Éolide. Alcibiade, une fois encore, cède à ce goût du luxe et de la mollesse qui fut toujours la contre-partie de sa froide énergie, et que servent si bien l'opulence orientale, l'or abondant, les parfums, les riches étoffes, les femmes nonchalantes et cette facilité asiatique à disposer des êtres et des choses. Pourtant, il prépare son voyage à Suse, et répète les phrases les plus adroites qui lui serviront à investir le cœur du Grand Roi.

Jusque dans l'ombre du palais, dans les salles de fête et dans les corridors, la trahison l'épie. Critias, l'un des Trente d'Athènes, suppôts des Spartiates, envoie un émissaire à Lysandre, alors en Ionie, pour le flatter avec bassesse : la suprématie de Sparte sur la Grèce ne peut se maintenir qu'avec la connivence du gouvernement oligarchique installé à Athènes, et l'oligarchie ne vivra que si l'on écarte, cette fois pour tout de bon, l'éternel gêneur. Déjà de Sparte parvient en Asie une dépêche des éphores. L'ordre est comminatoire; sans ambages, il faut tuer Alcibiade.

Lorsque arrive à Dascylion le message de Lysandre, dans l'hiver de 404, Alcibiade a déjà quitté son hôte. Il est en route pour Suse, et Pharnabaze séduit par la grâce de l'élève de Socrate, se refuse d'abord à obtempérer. Les querelles de ces petits Grecs l'intéressent peu, et c'est précisément de leur concorde qu'il a peu souci. Mais Lysandre insiste et parvient à reconquérir son ascendant : l'alliance est en jeu. Le satrape cède enfin; la vie d'un homme pèse peu à cet Oriental chamarré, qui sait les délices éphémères et la brièveté des jours les plus dorés, les plus fleuris.

Susamithras, l'oncle du prince, et Magaios, son frère, se chargent de l'opération, et se lancent, comme à la chasse d'un fauve, sur la trace de l'homme.

Alcibiade est arrivé à Mélissa, en Phrygie, à mi-chemin des villes de Synnada et de Métropolis. Il est logé dans une petite maison isolée, hors des faubourgs. autour de ce refuge, le désert et la pierraille, un beau terrain pour prendre la bête au gîte.

La nuit, les deux princes et leurs hommes accourent. Contre la maison, sans bruit, on empile des fagots. Tout est prêt. Sur un signe des chefs, les soldats mettent le feu au bûcher, puis se retirent. Les flammes lèchent les parois et s'élancent jusqu'au toit.

Un cri. Est-ce celui de Timandra brusquement éveillée? À la porte ouverte, dans un nuage de fumée, à la lueur du brasier paraît un groupe hagard, la femme, l'Arcadien et Alcibiade nu, une épée à la main. Il a les bras chargés de vêtements et de couvertures qu'il jette sur les flammes pour les étouffer et se frayer un passage. Pour la première fois, il voit clairement sa fin. Il s'échappe, traînant la femme échevelée, et il paraît si vigoureux, si résolu, que les assassins n'osent l'attaquer de près.

La femme est tombée, pleurante et défaite. Alors, vers cette cible unique debout sur un fond d'incendie, pleuvent les traits des invisibles archers perses. Enfin, le noir colosse s'écroule. Un homme bondit avec son poignard courbe. Il tranche la tête, l'emporte, et prend sa course avec toute la bande.

Timandra demeure seule. Elle se lève lentement dans cette désolation. Elle embrasse le corps nu, décapité, ruisselant de sang, et trébuchant dans cette nuit rougeoyante, elle porte le cadavre pesant de son amant jusqu'au bûcher tout préparé, contre le dernier repaire d'Alcibiade.

Plus tard, des gens vinrent, qui enterrèrent les cendres et l'empereur Hadrien, qui savait l'histoire, passant à Mélissa, fit ériger une statue et célébrer des sacrifices, en l'honneur du meilleur et du pire des Athéniens» (J. Babelon. Alcibiade, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1935, pp. 250 à 253).

«La mort d'Alcibiade fut, à l'inverse de sa vie, obscure et misérable, écrit pour sa part Jacqueline de Romilly. Mais elle fut si pathétique qu'aucun mélodrame, jamais, n'eût osé aller jusque-là» (J. de Romilly. Alcibiade, Paris, Éditions de Fallois, rééd. Livre de poche, # 14196, 1995, p. 219). Puis l'historienne développe ensuite ses réflexions :

«D'abord on est frappé, pour tout l'épisode, par cet ensemble de fourberie et de cruauté. Pour une très large mesure, elle est le signe des barbares; et l'on trouvede fréquentes allusions, chez les auteurs grecs, à ces deux défauts des orientaux, qui choquaient tant l'idéal grec. Déjà, on a rencontré, autour d'Alcibiade, la cruauté d'un autre satrape, Tissapherne, dont Plutarque disait qu'il "n'avait lui-même aucune droiture, mais beaucoup de méchanceté et de perversité", et déjà l'on a rencontré la cruauté d'un de ses lieutenants faisant mourir traîtreusement des Grecs de Délos. Les barbares en général passaient aux yeux des Grecs pour être avides de sang et perfides, par contraste avec eux. Et c'est bien ce qui explique la valeur que garde en français le mot "barbare", signifiant "cruel".

En un sens, l'opposition entre ces assassins cachés dans l'ombre et cet homme seul qui sort, sans protection, à travers les flammes et les fait fuir est donc parfaitement symbolique d'une opposition de culture, à laquelle les Grecs étaient fort sensibles. Et la trahison de Pharnabaze, et l'approche nocturne, tout cela porte bien la marque barbare...

[Cette mort] émeut parce que, tout à coup, cet homme, dont on a connu les subterfuges et les intrigues, se révèle dans tout l'éclat de sa force d'âme. Et l'onpense au beau portrait qu'a tracé de lui l'abbé Barthé-lemy dans son Voyage du Jeune Anacharsis : "Il ne fallait pas chercher dans son cœur l'élévation que produit la vertu; mais on y trouvait la hardiesse que donne l'instinct de supériorité. Aucun obstacle, aucun malheur ne pouvait ni le surprendre ni le décourager : il semblait persuadé que, lorsque les âmes d'un certain ordre ne font pas tout ce qu'elles veulent, c'est qu'elles n'osent pas tout ce qu'elles peuvent." Sa conduite devant la mort rend à Alcibiade sa stature de héros». (ibid. pp. 221- 222 et 223).

Platon devait découvrir que les Perses ne détenaient

pas le monopole de la «barbarie».  Le drame de la vie de Platon,

incontestablement, fut le mauvais tour que prit son voyage en Sicile

sur l'invitation de Denys Ier de Syracuse. C'était tenter l'expérience promue dans La République, de joindre le

philosophe au tyran; la sagesse et le Pouvoir. L'idée du pouvoir fort

centré entre les mains d'un roi ou d'un tyran - un dictateur - philosophe avait

de quoi le séduire, surtout qu'il confirmait sa sagesse en

l'invitant, lui, Platon, à venir éduquer sa cour. De son côté,

Platon en était venu à mépriser cette démocratie athénienne qui

avait condamné Socrate. Contre les faiblesses du régime, la vigueur

avec laquelle Denys avait érigé la force de Syracuse était

séduisante : «À Athènes, il le savait, on ne pouvait rien

entreprendre; toute activité politique supposait l'esclavage des

partis, les compromissions, les marchandages. Mais il y avait

l'Occident où une nouvelle Grèce s'était formée, la Sicile

surtout où régnait un homme énergique, Denys, tyran de Syracuse,

qui, peut-être, était accessible aux idées que Platon voulait

propager, à la conception de la vie qui seule, son lui, pouvait

Le drame de la vie de Platon,

incontestablement, fut le mauvais tour que prit son voyage en Sicile

sur l'invitation de Denys Ier de Syracuse. C'était tenter l'expérience promue dans La République, de joindre le

philosophe au tyran; la sagesse et le Pouvoir. L'idée du pouvoir fort

centré entre les mains d'un roi ou d'un tyran - un dictateur - philosophe avait

de quoi le séduire, surtout qu'il confirmait sa sagesse en

l'invitant, lui, Platon, à venir éduquer sa cour. De son côté,

Platon en était venu à mépriser cette démocratie athénienne qui

avait condamné Socrate. Contre les faiblesses du régime, la vigueur

avec laquelle Denys avait érigé la force de Syracuse était

séduisante : «À Athènes, il le savait, on ne pouvait rien

entreprendre; toute activité politique supposait l'esclavage des

partis, les compromissions, les marchandages. Mais il y avait

l'Occident où une nouvelle Grèce s'était formée, la Sicile

surtout où régnait un homme énergique, Denys, tyran de Syracuse,

qui, peut-être, était accessible aux idées que Platon voulait

propager, à la conception de la vie qui seule, son lui, pouvait

donner le bonheur aux États comme aux individus. C'était une rude

et énergique personnalité que celle de Denys. Il avait plus que

doublé la population de Syracuse en y transportant les habitants

d'autres villes, il avait repoussé les Carthaginois jusqu'à

l'extrémité ouest de l'île. Il s'efforçait d'attirer à sa cour

les poètes et les musiciens. Lui-même se piquait de poésie; il

composait des tragédies dont l'une fut couronnée à Athènes;

flatterie du peuple à un chef puissant plutôt que reconnaissance

d'un véritable talent. Mais Platon se trompait; son entrevue avec

Denys eut des conséquences qu'il ne pouvait pas prévoir; la trop

grande franchise de ses paroles déplut au chef de Syracuse. Platon,

en effet, défendit devant le tyran l'idée essentielle, celle qui

devait lui servir de guide au cours de toute son existence, celle

qu'il avait reçue de Socrate comme un précieux message à

transmettre aux hommes : seule la justice importe en ce monde, seul

l'homme juste est heureux, quelles que soient les conditions

extérieures dans lesquelles il se trouve. Denys, qui avait, au cours

de sa vie, plus d'un acte injuste à se reprocher, ne put supporter

ce courageux enseignement. Avec cet humour féroce qui caractérise

certains hommes d'action, il résolut de mettre à l'épreuve la

constance de Platon, afin de voir si, mis en face des réalités de

la vie, le disciple de Socrate conserverait la même atitude. Or, à

ce moment, Athènes était en guerre avec

donner le bonheur aux États comme aux individus. C'était une rude

et énergique personnalité que celle de Denys. Il avait plus que

doublé la population de Syracuse en y transportant les habitants

d'autres villes, il avait repoussé les Carthaginois jusqu'à

l'extrémité ouest de l'île. Il s'efforçait d'attirer à sa cour

les poètes et les musiciens. Lui-même se piquait de poésie; il

composait des tragédies dont l'une fut couronnée à Athènes;

flatterie du peuple à un chef puissant plutôt que reconnaissance

d'un véritable talent. Mais Platon se trompait; son entrevue avec

Denys eut des conséquences qu'il ne pouvait pas prévoir; la trop

grande franchise de ses paroles déplut au chef de Syracuse. Platon,

en effet, défendit devant le tyran l'idée essentielle, celle qui

devait lui servir de guide au cours de toute son existence, celle

qu'il avait reçue de Socrate comme un précieux message à

transmettre aux hommes : seule la justice importe en ce monde, seul

l'homme juste est heureux, quelles que soient les conditions

extérieures dans lesquelles il se trouve. Denys, qui avait, au cours

de sa vie, plus d'un acte injuste à se reprocher, ne put supporter

ce courageux enseignement. Avec cet humour féroce qui caractérise

certains hommes d'action, il résolut de mettre à l'épreuve la

constance de Platon, afin de voir si, mis en face des réalités de

la vie, le disciple de Socrate conserverait la même atitude. Or, à

ce moment, Athènes était en guerre avec .jpg) Sparte et les deux villes

briguaient l'amitié de Denys. Au moment où Platon se trouvait à

Syracuse, une ambas-sade spartiate séjournait précisément dans

cette ville. Denys fait arrêter Platon, le livre aux Spartiates.

Ceux-ci le considèrent comme prisonnier de guerre, le débarquent

dans l'île d'Égine, à quelque distance d'Athènes, et le font

mettre en vente au marché des esclaves» (G. Méautis. Platon

vivant, Paris, Albin Michel, 1950, pp. 36-37).

Sparte et les deux villes

briguaient l'amitié de Denys. Au moment où Platon se trouvait à

Syracuse, une ambas-sade spartiate séjournait précisément dans

cette ville. Denys fait arrêter Platon, le livre aux Spartiates.

Ceux-ci le considèrent comme prisonnier de guerre, le débarquent

dans l'île d'Égine, à quelque distance d'Athènes, et le font

mettre en vente au marché des esclaves» (G. Méautis. Platon

vivant, Paris, Albin Michel, 1950, pp. 36-37).

On s'imagine la grande humiliation d'un aristocrate

athénien vendu comme un vulgaire prisonnier de guerre. En fait, si

Denys prenait mal les allusions morales du philosophe, il faut

reconnaître que Platon se montrait peu enthousiaste des mœurs de

ses hôtes. Denys  avait construit une cité luxuriante à côté de

laquelle, d'autres cités telle Agrigente, deve-naient des modèles de

farniente. Luxe et raffinement conduisent à la débauche :

«Vivant en goinfrant deux fois par jour et, la nuit, ne jamais

dormir seul, sans compter toutes les pratiques qui sont en harmonie

avec l'existence en question, voilà en effet des habitudes qui,

lorsqu'elles sont pratiquées dès la jeunesse, ne donneront jamais à

aucun des hommes qui sont sous la calotte du ciel la possibilité de

devenir sages [...] et encore moins de devenir tempérants»

(cité in J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris,

Fayard, 2009, p. 40), écrivait Platon dans une de ses lettres.

avait construit une cité luxuriante à côté de

laquelle, d'autres cités telle Agrigente, deve-naient des modèles de

farniente. Luxe et raffinement conduisent à la débauche :

«Vivant en goinfrant deux fois par jour et, la nuit, ne jamais

dormir seul, sans compter toutes les pratiques qui sont en harmonie

avec l'existence en question, voilà en effet des habitudes qui,

lorsqu'elles sont pratiquées dès la jeunesse, ne donneront jamais à

aucun des hommes qui sont sous la calotte du ciel la possibilité de

devenir sages [...] et encore moins de devenir tempérants»

(cité in J.-Y. Frétigné. Histoire de la Sicile, Paris,

Fayard, 2009, p. 40), écrivait Platon dans une de ses lettres.

Platon avait des attentes démesurées face à Denys. Parce qu'il rêvait, comme il l'écrit, réaliser «l'union de la philosophie avec la puissance», Platon se sentait autoriser de critiquer le tyran envers lequel il «éprouve sans doute les mêmes sentiments que ceux que Lysias et Isocrate ressentent. Denys s'en irrite et voit d'un bon œil le départ du philosophe. Il est en revanche peu probable qu'il ordonne que Platon soit vendu comme esclave» (ibid. p. 63). D'ailleurs, Platon, vite reconnu par l'un de ses disciples, est racheté et peut regagner Athènes en toute sécurité. C'est à son retour (en -387) qu'il fonda son Académie. Cette première mésaventure ne devait pourtant pas le dompter et vingt ans plus tard, Platon entreprit un second voyage à Syracuse, dans le même esprit de devenir le philosophe derrière le prince.

Denys Ier était mort la même année du départ

de Platon, en 367. Son fils, Denys le Jeune lui  succède. Mauvais

fruit d'une bonne graine, Denys le second était dissolu, ivrogne et

montrait peu des qualités de son père. «Il semble n'avoir ni la

culture politique ni les relations néces-saires qui font un homme

d'État», d'autant que la paix n'est toujours pas signée avec

Carthage. Face à lui, son oncle, Dion (409-354) est d'une autre

trempe intellectuelle et politique, supérieure à son neveu : «Il

a de plus pour lui d'être reconnu comme un disciple de Platon. Le

philosophe athénien accepte de revenir à Syracuse pour satisfaire

aux désirs conjoints de Dion et de Denys qui se disent tous les deux

enclins à l'écouter. Sans se faire trop d'illusions [cette

fois] mais soucieux de ne pas apparaître comme un homme se

dérobant à l'action, le philosophe va tenter une nouvelle fois de

transformer un tyran en un roi en lui montrant que le pouvoir ne

repose pas

succède. Mauvais

fruit d'une bonne graine, Denys le second était dissolu, ivrogne et

montrait peu des qualités de son père. «Il semble n'avoir ni la

culture politique ni les relations néces-saires qui font un homme

d'État», d'autant que la paix n'est toujours pas signée avec

Carthage. Face à lui, son oncle, Dion (409-354) est d'une autre

trempe intellectuelle et politique, supérieure à son neveu : «Il

a de plus pour lui d'être reconnu comme un disciple de Platon. Le

philosophe athénien accepte de revenir à Syracuse pour satisfaire

aux désirs conjoints de Dion et de Denys qui se disent tous les deux

enclins à l'écouter. Sans se faire trop d'illusions [cette

fois] mais soucieux de ne pas apparaître comme un homme se

dérobant à l'action, le philosophe va tenter une nouvelle fois de

transformer un tyran en un roi en lui montrant que le pouvoir ne

repose pas  sur la violence mais sur des lois et sur le consentement

des sujets» (ibid. p. 63). Platon pousse même l'audace de

passer une sorte de contrat avec Denys : «Comment faut-il, toi et moi, que nous nous

comportions l'un envers l'autre? Si tu fais fi totalement de la

philosophie, eh bien, dis-lui bonsoir! Mais, si de quelque autre tu

as appris ou que, par toi-même, tu aies trouvé mieux que ce que tu

as trouvé auprès de moi, alors, ces choses-là, honore-les! Si

enfin, d'aventure, ce sont au contraire les enseignements reçus de

moi qui te satisfont, alors c'est moi aussi que tu dois honorer au

plus haut point [...]. Il y a plus : en m'honorant et en prenant,

toi, l'initiative de le faire, c'est la philosophie que tu serais

jugé honorer et cela même (parce que tu as toujours pris en

considération l'opinion des autres) une bonne réputation auprès du

grand public, voilà ce qui te sera conféré comme un vrai

philosophe. De mon côté, si je t'honorais tandis que tu ne

m'honorerais pas, je paraîtrais admirer la richesse et en poursuivre

l'acquisition : or, nous le savons, c'est là une attitude qui, chez

tout le monde, ne porte pas un beau nom! En fin de compte, pour

résumer ma pensée, si tu m'honores, c'est pour l'un et l'autre une

parure; mais, si c'est moi seul qui t'honore, c'est un déshonneur

pour tous les deux. Voilà donc ce que j'avais à te dire là-dessus»

(cité in ibid. pp. 63-64).

sur la violence mais sur des lois et sur le consentement

des sujets» (ibid. p. 63). Platon pousse même l'audace de

passer une sorte de contrat avec Denys : «Comment faut-il, toi et moi, que nous nous

comportions l'un envers l'autre? Si tu fais fi totalement de la

philosophie, eh bien, dis-lui bonsoir! Mais, si de quelque autre tu

as appris ou que, par toi-même, tu aies trouvé mieux que ce que tu

as trouvé auprès de moi, alors, ces choses-là, honore-les! Si

enfin, d'aventure, ce sont au contraire les enseignements reçus de

moi qui te satisfont, alors c'est moi aussi que tu dois honorer au

plus haut point [...]. Il y a plus : en m'honorant et en prenant,

toi, l'initiative de le faire, c'est la philosophie que tu serais

jugé honorer et cela même (parce que tu as toujours pris en

considération l'opinion des autres) une bonne réputation auprès du

grand public, voilà ce qui te sera conféré comme un vrai

philosophe. De mon côté, si je t'honorais tandis que tu ne

m'honorerais pas, je paraîtrais admirer la richesse et en poursuivre

l'acquisition : or, nous le savons, c'est là une attitude qui, chez

tout le monde, ne porte pas un beau nom! En fin de compte, pour

résumer ma pensée, si tu m'honores, c'est pour l'un et l'autre une

parure; mais, si c'est moi seul qui t'honore, c'est un déshonneur

pour tous les deux. Voilà donc ce que j'avais à te dire là-dessus»

(cité in ibid. pp. 63-64).

Platon se montrait prudent, intéressé à ce que ne se

reproduise la mauvaise expérience qui avait mis fin à son premier séjour

à Syracuse. Mais Denys II n'était pas en mesure de  respecter

l'accord de réciprocité proposé par Platon. Lorsqu'on détient un

pouvoir absolu, il est difficile de se soumettre à quel-qu'autre

autorité que se soit. Comme tous les faibles, Denys II devint

paranoïaque. Il bannit son oncle Dion dont les biens furent saisis.

Dion exilé, Platon perdait son principal appui : «Platon vit des

heures difficiles. Il est en résidence surveillée dans la citadelle

d'Ortygie où demeure Denys entouré de ses mercenaires et de ses

partisans qui n'apprécient guère la présence du philosophe»

(ibid. p. 64). Le philosophe voudrait bien

respecter

l'accord de réciprocité proposé par Platon. Lorsqu'on détient un

pouvoir absolu, il est difficile de se soumettre à quel-qu'autre

autorité que se soit. Comme tous les faibles, Denys II devint

paranoïaque. Il bannit son oncle Dion dont les biens furent saisis.

Dion exilé, Platon perdait son principal appui : «Platon vit des

heures difficiles. Il est en résidence surveillée dans la citadelle

d'Ortygie où demeure Denys entouré de ses mercenaires et de ses

partisans qui n'apprécient guère la présence du philosophe»

(ibid. p. 64). Le philosophe voudrait bien  partir et retourner à

Athènes, mais Denys ne veut pas se séparer de lui, et c'est

finalement l'intervention d'Archytas qui fera plier Denys et rendre

sa liberté à Platon. La puissance de Syracuse était en fait sur le

point de s'effondrer dans la guerre civile. Dion revint de son exile

et renversa Denys II... «Mais les circonstances et le tempérament

de Dion ne font pas de lui le philosophe-roi en mesure de transformer

la tyrannie en un régime où la loi prime l'arbitraire. La décennie

qui court de la prise du pouvoir par Dion au retour de Denys est

pleine de bruit et de fureur. L'assassinat de Dion en 354 aggrave

encore les choses» (ibid. p. 65). La riche cité, qui avait

invité par deux fois le philosophe dont la réputation éclipsait

celle des autres sages, s'était montrée une bien piètre

hôtesse, même si l'invité se montrait rigoureux et capricieux.

partir et retourner à

Athènes, mais Denys ne veut pas se séparer de lui, et c'est

finalement l'intervention d'Archytas qui fera plier Denys et rendre

sa liberté à Platon. La puissance de Syracuse était en fait sur le

point de s'effondrer dans la guerre civile. Dion revint de son exile

et renversa Denys II... «Mais les circonstances et le tempérament

de Dion ne font pas de lui le philosophe-roi en mesure de transformer

la tyrannie en un régime où la loi prime l'arbitraire. La décennie

qui court de la prise du pouvoir par Dion au retour de Denys est

pleine de bruit et de fureur. L'assassinat de Dion en 354 aggrave

encore les choses» (ibid. p. 65). La riche cité, qui avait

invité par deux fois le philosophe dont la réputation éclipsait

celle des autres sages, s'était montrée une bien piètre

hôtesse, même si l'invité se montrait rigoureux et capricieux.

Le sort que nous avons vu s'acharner sur Alcibiade

s'acharna de même sur une autre figure militaire de l'Antiquité

classique, celle d'Hannibal Barca (247-±181

av. J.-C.). Hannibal fut  un chef de guerre nettement supérieur à Alcibiade. Durant la deuxième guerre punique opposant Carthage,

sa cité, à Rome (218-202), Hannibal réussit à conduire sa

puissante armée jusqu'aux portes de Rome. L'épisode des éléphants

franchissant les Alpes après avoir remonté les côtes d'Espagne et

de Gaule est resté célèbre. Célèbre également sa tactique

militaire qui lui donna la victoire sur l'armée de Varro le 2 août

216, sur la rive gauche de la rivière Ofanto, dans le sud de

l'Italie, là où les Romains avaient établi leur campement. À la

tête de 50 000 hommes, Hannibal parvint à attirer Varro dans un

piège, finissant par encercler son armée. Aidé de cavaliers

gaulois et numides sur ses flancs, les légions romaines qui

s'étalaient sur un kilomètre et demi finit par s'engouffrer dans la

partie centrale du corps expéditionnaire carthaginois, là les flancs se resserrèrent attaquant la cavalerie de Varro.

L'armée romaine fut tout simplement écrasée.

un chef de guerre nettement supérieur à Alcibiade. Durant la deuxième guerre punique opposant Carthage,

sa cité, à Rome (218-202), Hannibal réussit à conduire sa

puissante armée jusqu'aux portes de Rome. L'épisode des éléphants

franchissant les Alpes après avoir remonté les côtes d'Espagne et

de Gaule est resté célèbre. Célèbre également sa tactique

militaire qui lui donna la victoire sur l'armée de Varro le 2 août

216, sur la rive gauche de la rivière Ofanto, dans le sud de

l'Italie, là où les Romains avaient établi leur campement. À la

tête de 50 000 hommes, Hannibal parvint à attirer Varro dans un

piège, finissant par encercler son armée. Aidé de cavaliers

gaulois et numides sur ses flancs, les légions romaines qui

s'étalaient sur un kilomètre et demi finit par s'engouffrer dans la

partie centrale du corps expéditionnaire carthaginois, là les flancs se resserrèrent attaquant la cavalerie de Varro.

L'armée romaine fut tout simplement écrasée.

Habile

politique autant que fin stratège, Hannibal connaissait bien les

institutions romaines autant que ses acteurs politiques. Rome était

infestée d'espions puniques, souvent de simples  commerçants qui

approvisionnaient d'infor-mations le chef car-thaginois. Mais cette

victoire ne représen-tait rien de décisif. Après la victoire de

Trasimène, l'armée carthaginoise se serait endormie dans les

délices de Capoue. En

fait, c'est Hannibal qui aurait décidé de temporiser, misant sur

l'éventuelle désertion des alliées latins de Rome. En même temps,

il étendait ses forces de plus en plus loin. C'était suffisant pour

que la situation se renverse en faveur des Romains. Hannibal

connaîtra un

commerçants qui

approvisionnaient d'infor-mations le chef car-thaginois. Mais cette

victoire ne représen-tait rien de décisif. Après la victoire de

Trasimène, l'armée carthaginoise se serait endormie dans les

délices de Capoue. En

fait, c'est Hannibal qui aurait décidé de temporiser, misant sur

l'éventuelle désertion des alliées latins de Rome. En même temps,

il étendait ses forces de plus en plus loin. C'était suffisant pour

que la situation se renverse en faveur des Romains. Hannibal

connaîtra un  dernier succès à Herdoniac, mais l'arrivée d'un

nouveau commandant romain, Publius Scipion, surprit les

Carthaginois en prenant Carthagène. Les deux généraux finirent par

se rencontrer le 19 octobre 202 à la bataille de Zama. Les Romains

disposaient d'une meilleure cavalerie alors que la force des Carthaginois

reposait sur l'infanterie. Hannibal essaiera de reproduire

le coup de l'encerclement qui lui avait réussi à Ofanto, mais

prévenus, les Romains ne se laissèrent pas encercler. Ce furent

cette fois les Carthaginois qui furent défaits. Hannibal perdit

près de 40 000 hommes contre 1 500 pour les

Romains. Soumis à une paix pesante par Scipion, les Carthaginois en voulurent à leur ancien général.

dernier succès à Herdoniac, mais l'arrivée d'un

nouveau commandant romain, Publius Scipion, surprit les

Carthaginois en prenant Carthagène. Les deux généraux finirent par

se rencontrer le 19 octobre 202 à la bataille de Zama. Les Romains

disposaient d'une meilleure cavalerie alors que la force des Carthaginois

reposait sur l'infanterie. Hannibal essaiera de reproduire

le coup de l'encerclement qui lui avait réussi à Ofanto, mais

prévenus, les Romains ne se laissèrent pas encercler. Ce furent

cette fois les Carthaginois qui furent défaits. Hannibal perdit

près de 40 000 hommes contre 1 500 pour les

Romains. Soumis à une paix pesante par Scipion, les Carthaginois en voulurent à leur ancien général.

À Carthage, Hannibal

se porta à la tête d'un parti privilégiant un régime démocratique

opposé à un autre prônant l'oligarchie rassemblé autour d'Hannon le Grand riche aristocrate  de Carthage. Élu suffète en 196, Hannibal restaure l'autorité et le

pouvoir de sa faction démocra-tique qui représente une menace pour

les oligarques qui ressortent les critiques du temps de guerre qui

l'accusaient d'avoir trahi Carthage en ne prenant pas d'assaut Rome.

Soupçonnant de détournements de fonds, Hannibal

décide que l'indemnité de guerre annuelle que Carthage devait à

Rome soit directement versée au trésor plutôt que d'être

collectée par les oligarques au travers de taxes extraordinaires.

Ces derniers font alors appel aux Romains qui exigent la reddition

d'Hannibal. Ce dernier choisi volontairement l'exil en 195.

de Carthage. Élu suffète en 196, Hannibal restaure l'autorité et le

pouvoir de sa faction démocra-tique qui représente une menace pour

les oligarques qui ressortent les critiques du temps de guerre qui

l'accusaient d'avoir trahi Carthage en ne prenant pas d'assaut Rome.

Soupçonnant de détournements de fonds, Hannibal

décide que l'indemnité de guerre annuelle que Carthage devait à

Rome soit directement versée au trésor plutôt que d'être

collectée par les oligarques au travers de taxes extraordinaires.

Ces derniers font alors appel aux Romains qui exigent la reddition

d'Hannibal. Ce dernier choisi volontairement l'exil en 195.

Comme

Alcibiade, Hannibal se réfugia en Orient, sous la monarchie des

Séleucide. Commença alors une vie d'errance. Il finit par trouver

refuge en Bithynie auprès du roi  Prusias Ier,

alors en guerre avec un allié de Rome, le roi Eumène II de

Pergamme. De nouveau stratège, il emporte une victoire au dépens

d'Eumène au cours d'une bataille navale durant laquelle il aurait

fait jeter sur les vaisseaux ennemis des jarres de terre cuite

remplies de serpents venimeux. En plus de ses succès militaires,

Hannibal fonde des villes : Prusa d'abord, à la demande du roi

Prusias, qui s'ajoute à Artaxata qui élève Hannibal au rang de

souverain

hellénistique. Comme

toujours, tant de succès soulèvent des inquiétudes. Les Romains,

s'inquiètant de voir leur ancien ennemi consolider ses

rivaux, envoyèrent une ambassade conduite par Titus Quinctius Flaminius

auprès de Prusias afin de

s'assurer de la personne d'Hannibal. Question épineuse. Est-ce

Flaminius qui demanda la tête d'Hannibal où est-ce le Bithynien

qui, pour s'acquérir des bonnes grâces de

Prusias Ier,

alors en guerre avec un allié de Rome, le roi Eumène II de

Pergamme. De nouveau stratège, il emporte une victoire au dépens

d'Eumène au cours d'une bataille navale durant laquelle il aurait

fait jeter sur les vaisseaux ennemis des jarres de terre cuite

remplies de serpents venimeux. En plus de ses succès militaires,

Hannibal fonde des villes : Prusa d'abord, à la demande du roi

Prusias, qui s'ajoute à Artaxata qui élève Hannibal au rang de

souverain

hellénistique. Comme

toujours, tant de succès soulèvent des inquiétudes. Les Romains,

s'inquiètant de voir leur ancien ennemi consolider ses

rivaux, envoyèrent une ambassade conduite par Titus Quinctius Flaminius

auprès de Prusias afin de

s'assurer de la personne d'Hannibal. Question épineuse. Est-ce

Flaminius qui demanda la tête d'Hannibal où est-ce le Bithynien

qui, pour s'acquérir des bonnes grâces de  Rome, décida de trahir

son invité? «Hannibal

était sur ses gardes. Il savait les Romains acharnés à sa

perte..., et ne se faisait aucune illusion sur Prusias, dont il

connaissait la faiblesse. Il avait un refuge à Libyssa, sur la côte

sud de la presqu'île bithynienne, un peu à l'ouest de Nicomédie;

une vraie tanière de renard, à lire Plutarque, avec des entrées et

des sorties multiples : sept souterrains partant de la maison

débouchaient au-dehors. Quand Hannibal fut averti que les soldats de

Prusias étaient déjà dans le vestibule, il envoya des serviteurs

explorer les autres issues. Elles étaient déjà, elles aussi,

gardées par les sbires du roi. Il eut alors recours au poison qu'il

avait toujours sur

Rome, décida de trahir

son invité? «Hannibal

était sur ses gardes. Il savait les Romains acharnés à sa

perte..., et ne se faisait aucune illusion sur Prusias, dont il

connaissait la faiblesse. Il avait un refuge à Libyssa, sur la côte

sud de la presqu'île bithynienne, un peu à l'ouest de Nicomédie;

une vraie tanière de renard, à lire Plutarque, avec des entrées et

des sorties multiples : sept souterrains partant de la maison

débouchaient au-dehors. Quand Hannibal fut averti que les soldats de

Prusias étaient déjà dans le vestibule, il envoya des serviteurs

explorer les autres issues. Elles étaient déjà, elles aussi,

gardées par les sbires du roi. Il eut alors recours au poison qu'il

avait toujours sur  lui, prêt pour une telle éven-tualité. Avant de

lui faire vider la coupe, Tite-Live lui a prêté des ultima

verba évi-demment

fictifs, mais qui nous intéressent pour le reflet qu'ils nous

procurent sans doute de l'émotion que dut causer dans certains

cercles, à Rome et ailleurs, l'élimination peu glorieuse du vieil

homme - Hannibal avait alors soixante-trois ans - : un pauvre oiseau

déplumé par l'âge, dit Plutarque, qu'il eût mieux valu laisser

vivre. En prenant les dieux à témoin de l'inélégance des Romains

et de la traîtrise de Prusias, Hannibal retournait in

fine contre

Rome l'accusation, cent fois lancée contre lui-même, de fides

Punica» (S. Lancel. Hannibal,

Paris,

Fayard, 1995, pp. 336-337).

lui, prêt pour une telle éven-tualité. Avant de

lui faire vider la coupe, Tite-Live lui a prêté des ultima

verba évi-demment

fictifs, mais qui nous intéressent pour le reflet qu'ils nous

procurent sans doute de l'émotion que dut causer dans certains

cercles, à Rome et ailleurs, l'élimination peu glorieuse du vieil

homme - Hannibal avait alors soixante-trois ans - : un pauvre oiseau

déplumé par l'âge, dit Plutarque, qu'il eût mieux valu laisser

vivre. En prenant les dieux à témoin de l'inélégance des Romains

et de la traîtrise de Prusias, Hannibal retournait in

fine contre

Rome l'accusation, cent fois lancée contre lui-même, de fides

Punica» (S. Lancel. Hannibal,

Paris,

Fayard, 1995, pp. 336-337).

Prusias fut-il vraiment ce traître dont parlent les historiens latins? D'autres références rappellent que «Prusias, sans aller jusqu'à braver le Sénat, protesta pourtant contre une demande qui lui aurait fait violer les lois de l'hospitalité. Puisque les Romains désiraient s'emparer d'Annibal, il leur appartenait de venir le capturer!» (G. P. Baker. Annibal, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, pp. 295-296). À peu près au même moment mourait Publius Scipion - qui avait pris le surnom d'Africain -, son ombre romaine.

L'ombre

de la Grèce et de Rome pesa sur la Renaissance occidentale, rappelant