|

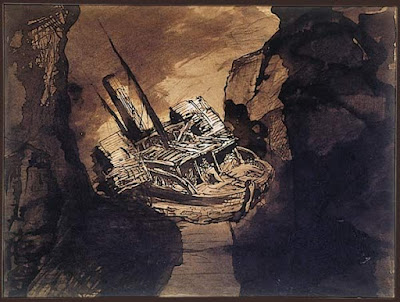

| Victor Hugo, Miseria, 1862 |

LA PUTAIN, LE CROISÉ ET LE POÈTE

Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées

Lorsque j'étais enfant, mes parents m'enseignaient que si j'étais bon envers les autres, eh bien, les autres seraient bons envers moi. Je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas si simple que ça. Alors, pendant des années, j'ai été un enfant méchant. Jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas foncièrement méchant, ou plutôt, que pour être efficacement méchant, il aurait fallu que je sois particulièrement bête. Or, cette compétence là, je ne l'avais pas. Aussi, n'étais-je, comme tout un chacun, partagé entre la bonté et la méchanceté. Devenir bon, ça s'apprend tout au long d'une vie et il y a vraiment peu de maître en la matière de qui suivre les enseignements.

Parlant d'enseignement, c'était aussi l'époque où l'on m'apprenait l'histoire sainte et où, il faut le dire, les modèles de bonté se faisaient plutôt rares. Même la vedette, Yahweh, était un modèle de méchanceté particulièrement réussi. On y apprenait que les Hébreux - ou les Israélites, au choix - ont marché quarante ans dans le désert avant d'aborder la Terre promise où étaient censé couler le lait et le miel. Ils n'y trouvèrent qu'un fleuve assez banal, le Jourdain, contre lequel se dressait une dernière forteresse pour leur barrer le chemin : Jéricho :

«Josué, fils de Nûn, envoya secrètement de Shittim deux espions avec cette consigne : "Allez, examinez le pays de Jéricho." Ils y allèrent et se rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On le fit savoir au roi de Jéricho en ces termes : "Voici que des hommes, de chez les Israélites, sont venus ici cette nuit en vue de reconnaître le pays". Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : "Fais sortir les hommes venus de chez toi, - qui sont descendus dans ta maison, - car c'est pour reconnaître tout le pays qu'ils sont venus". Mais la femme prit les deux hommes et les cacha. "C'est vrai, répondit-elle, ces hommes sont venus chez moi,

mais je ne savais pas d'où ils étaient. Lorsque à la nuit tombante on allait fermer la porte de la ville, ils sont sortis et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite, car vous pouvez encore les atteindre".

Or elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait entassées. Les gens du roi les poursuivirent dans la direction du Jourdain vers les gués, et l'on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite» (Jos. 2. 1-7).

Ce récit appelle à demander les raisons pour lesquelles Rahab accepte, au risque de sa vie et de celle des siens, de protéger les émissaires de Josué. La suite le dit :

«Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés que Rahab monta vers eux sur la terrasse. Elle leur dit : "Je sais que Yahvé vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur et que tous les habitants de cette région ont été pris de panique à votre approche : car nous avons appris comment Yahvé avait mis à sec devant vous

les eaux de la mer des Roseaux à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois amorites de l'autre côté du Jourdain, à Sihôn et à Og que vous avez voués à l'anathème. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et l'on ne trouve plus chez personne le courage de vous tenir tête, parce que Yahvé, votre Dieu, est Dieu aussi bien là-haut dans les cieux que sur la terre ici-bas. Jurez-moi donc maintenant par Yahvé, puisque je vous ai traités avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père et m'en donnerez un signe certain; que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort". Alors les hommes lui répondirent : "Autrement, ce serait à nous-mêmes de mourir à votre place, à moins que vous ne divulguiez notre convention! Quant Yahvé nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté". Rahab les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contre le mur d'enceinte et elle-même logeait dans le rempart.

C'est vers la montagne, leur dit-elle, qu'il vous faut aller pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Cachez-vous là-haut pendant trois jours jusqu'au retour de cette

patrouille, et puis, allez votre chemin". Les hommes répliquèrent : "nous autres, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter, à ces conditions : Voici, à notre arrivée dans le pays, tu useras de ce signe : tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents; mais le sang de quiconque restera avec toi dans la maison retombera sur nos têtes si l'on porte la main sur lui. S'il t'arrive de révéler notre présent entretien, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prêter". Elle répondit : "Qu'il en soit ainsi!" Elle les fit partir, et ils s'éloignèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre» (Jos. 2. 8-21).

Les

émissaires suivent les conseils de Rahab et «dirent à

Josué : "Yahvé a livré tout ce pays entre nos mains et déjà

tous ses habitants tremblent devant nous". Les

Israélites se mettent donc  en marche, l'Arche d'alliance en tête, et

traver-sent le Jourdain. Yahvé leur demande de choisir douze

individus, un par tribu, qui prendront chacun une pierre afin de

dresser un mémorial

au milieu du fleuve. Suit une série de rites d'appropriation du

territoire, de circoncision, de célébration de la Pâque.

Enfin, un ange, chef de l'armée de Yahvé, se

dresse devant Josué et prononce la sainteté de la terre où Josué

pose les pieds. Après ces palabres seulement, vient le récit, bref et concis, de la

prise de Jéricho :

en marche, l'Arche d'alliance en tête, et

traver-sent le Jourdain. Yahvé leur demande de choisir douze

individus, un par tribu, qui prendront chacun une pierre afin de

dresser un mémorial

au milieu du fleuve. Suit une série de rites d'appropriation du

territoire, de circoncision, de célébration de la Pâque.

Enfin, un ange, chef de l'armée de Yahvé, se

dresse devant Josué et prononce la sainteté de la terre où Josué

pose les pieds. Après ces palabres seulement, vient le récit, bref et concis, de la

prise de Jéricho :

«Jéricho s'était soigneusement barricadée contre les Israélites : personne n'en sortait, personne n'y entrait. Yahvé dit alors à Josué : "Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Vous tous les com-battants, vaillants guerriers, vous con-

tournerez la ville pour en faire une fois le tour, et pendant six jours tu feras de même. (Mais sept prêtres porteront sept trompes en avant de l'arche.) Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville (et les prêtres sonneront de la trompe). Lorsque la corne de bélier retentira (quand vous entendrez le son de la trompe), tout le peuple poussera un formidable cri de guerre et le mur de la ville s'effondrera sur place : alors le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi" » (Jos. 6. 1-6).

Josué suit les ordres de son Dieu à la lettre. Le récit tiré du Livre de Josué ne cesse de répéter d'ailleurs combien les prêtres et les porteurs de l'Arche ont respecté la parole divine :

«La ville sera dévouée par anathème à Yahvé avec tout ce qui s'y trouve; seule, Rahab la prostituée aura la vie sauve ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa

maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous, prenez bien garde à l'ana-thème : n'allez pas, poussés par la convoi-tise, dérober quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait exposer à l'anathème tout le camp d'Israël et lui porter malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer étant consacrés à Yahvé, ils entreront dans son trésor.

Le peuple cria et l'on fit retentir les trompes. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un cri de guerre formidable et le rempart s'écroula sur lui-même. Aussitôt le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils appliquèrent l'anathème à tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, les passant au fil de l'épée» (Jos. 6 17-21).

Josué avait ordonné de ne pas s'emparer des biens de Jéricho car la ville était vouée à la destruction complète. L'anathème, explique les exégètes, signifiait le renoncement à tout butin, ce qui distinguait une guerre sainte de tout autre type de guerres. Tout manquement des vainqueurs devenait un sacrilège et le châtiment leur retombait sur la tête. On y tue donc toute vie, y compris celle des bêtes. On ne pourrait imaginer meilleur génocide si le mot avait pu signifier quelque chose dans l'esprit des hommes de l'Antiquité.

Il est à noter toutefois que le premier extrait (Jos. 6. 1-6) et le second (Jos. 6. 17-21) marquent des temps différents. Le premier se situe avant la prise de Jéricho. Il contient une prescription («...vous contournerez la ville...»). Le second s'énonce nettement après la chute de la cité («Le peuple cria...»). On y parle de Rahab et des deux espions envoyés par Josué :

«Josué dit aux deux hommes qui avaient reconnu le pays : "Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent,

ainsi que vous lui avez juré". Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi tous ceux de son clan et les mirent en lieu sûr hors du camp d'Israël.

On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et tous les objets de bronze et de fer, qu'on livra au trésor de la maison de Yahvé. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient, Josué les épargna. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui; pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyé reconnaître Jéricho» (Jos. 6 22-25).

Ce récit est bref et

aurait pu être rédigé par un de nos actuels correspondants de guerre. Il appelle des explications. Aussi rajouta-t-on un récit plus élaboré que l'on plaça au tout début du Livre de Josué (Jos. 2 1-7). Car, qu'avaient tant à reconnaître les espions puisque  Yahvé, déjà, avait promis Jéricho aux Israélites? Les espions, dit-on, avaient charge d'examiner le pays de

Jéricho. Mais Josué, contrairement à un véritable général d'armée, ne dit pas précisément ce qu'ils devaient examiner.

Toutefois, à leur compte-rendu au retour de mission, on s'aperçoit qu'ils témoignent de l'état psychologique des habitants

de la ville. À un sentiment d'entraînement fatal de la population, les espions

peuvent dire qu'Yahvé a livré tout ce pays entre nos

mains et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. Il est permis de comprendre que Josué en tira une tactique de guerre psychologique, utilisant la marche quotidienne des prêtres autour de la cité au son des trompes afin de terrifier encore plus une population déjà terrorisée. Cette démoralisation psychologique n''était-elle pas d'ailleurs la raison qui avait poussé Rahab à trahir sa cité? Or

Josué sait que Rahab est toute acquise à la cause

des Israélites. Qui le lui a dit? Les espions avaient finalement peu

à craindre dans Jéricho, où il semble qu'ils n'aient pas beaucoup

vadrouiller, assurés de la bienveillance

de la prostituée. Là est tout le mystère.

Yahvé, déjà, avait promis Jéricho aux Israélites? Les espions, dit-on, avaient charge d'examiner le pays de

Jéricho. Mais Josué, contrairement à un véritable général d'armée, ne dit pas précisément ce qu'ils devaient examiner.

Toutefois, à leur compte-rendu au retour de mission, on s'aperçoit qu'ils témoignent de l'état psychologique des habitants

de la ville. À un sentiment d'entraînement fatal de la population, les espions

peuvent dire qu'Yahvé a livré tout ce pays entre nos

mains et déjà tous ses habitants tremblent devant nous. Il est permis de comprendre que Josué en tira une tactique de guerre psychologique, utilisant la marche quotidienne des prêtres autour de la cité au son des trompes afin de terrifier encore plus une population déjà terrorisée. Cette démoralisation psychologique n''était-elle pas d'ailleurs la raison qui avait poussé Rahab à trahir sa cité? Or

Josué sait que Rahab est toute acquise à la cause

des Israélites. Qui le lui a dit? Les espions avaient finalement peu

à craindre dans Jéricho, où il semble qu'ils n'aient pas beaucoup

vadrouiller, assurés de la bienveillance

de la prostituée. Là est tout le mystère.

Qu'en racontent les historiens? Daniel-Rops, d'abord. Le croyant essaie ici de se faire l'avocat du diable en évoquant de possibles causes naturelles à la chute des murailles de Jéricho :

«Jéricho, sa porte close, confiante dans ses murailles, attendait que la faim obligeât les nomades à partir. Josué mène l'attaque; cela pouvait paraître folie. Mais un nouveau miracle se produit. Suivant l'ordre de Dieu, les prêtres portent l'Arche autour de la ville, sonnant de la trompette. Sept jours de suite, la procession se

répète, comme on le voit sur la miniature de notre Fouquet, pleine de foi, tout le peuple suivant, dans un religieux silence. Au septième jour, à un signal, les quarante mille poitrines des assaillants jettent un cri immense. La muraille s'abat, la ville est prise. On s'est demandé si les sonneries de trompettes n'auraient pas été un moyen de dissimuler un creusement de mines. Les travaux terminés, un autre appel aurait averti les sapeurs d'avoir à sortir des galeries, en mettant le feu au boisage, pour faire écrouler la muraille; mais l'armée israélite n'était-elle pas bien primitive pour être capable de ces travaux de sape? D'autres évoquent une secousse sismique miraculeuse, qui eût traduit la volonté même de Dieu. [Certains archéologues ont cru pouvoir relever la preuve d'un glissement de terrain].

Le terrible hérem, l'anathème religieux, s'appesantit sur la malheureuse cité. Seule Rahab fut épargnée, paiement de sa trahison. Un Israélite qui avait violé la défense sacrée et détourné du butin fut lapidé avec sa famille et ses troupeaux. La peur gagna tout le pays...(etc.)» (Daniel-Rops. Le peuple de Dieu, Paris, Arthème Fayard, rééd. Livre de poche Col. historique, 1943, p. 180).

Que pouvaient

être ces émissaires sinon des sapeurs venus placer des

mines sous les  murs de Jéricho ou, plus simplement, des agents

chargés d'attiser la peur parmi la population? Ayant connu la guerre de 14-18, Daniel-Rops

pouvait projeter sur la guerre antique les méthodes de la guerre

moderne. Par contre, parler de trahison à

propos de Rahab, c'est lui attribuer beaucoup. Il n'est pas dit

qu'elle ait livré aucun secret aux émissaires de Josué, sinon les

conforter dans leur certitude que le moral de la population était au plus bas. Elle était loin d'être une Mata-Hari de l'Antiquité.

Aussi, Yahvé, dans sa toute-puissance, n'avait nul besoin de

l'intervention de cette prostituée dans cette affaire de guerre

sainte.

murs de Jéricho ou, plus simplement, des agents

chargés d'attiser la peur parmi la population? Ayant connu la guerre de 14-18, Daniel-Rops

pouvait projeter sur la guerre antique les méthodes de la guerre

moderne. Par contre, parler de trahison à

propos de Rahab, c'est lui attribuer beaucoup. Il n'est pas dit

qu'elle ait livré aucun secret aux émissaires de Josué, sinon les

conforter dans leur certitude que le moral de la population était au plus bas. Elle était loin d'être une Mata-Hari de l'Antiquité.

Aussi, Yahvé, dans sa toute-puissance, n'avait nul besoin de

l'intervention de cette prostituée dans cette affaire de guerre

sainte.

Bien plus tard, on parlera

d'ultra-sons pour expliquer l'effondrement des murailles de Jéricho

par le son des trompettes et la clameur des Israélites. Toute cette

eau coule comme sur les plumes d'un canard. En effet, comme le

souligne le Dictionnaire de la Bible d'André-Marie

Gerard : «Que les circonstances retenues par les auteurs

sacrés répètent celles qui entraînent la ruine de la précédente

Jéricho ne fait qu'intégrer l'événement de haute signification

spirituelle dans les réalités bien concrètes : les séismes sont

de tous temps, mais si l'on suppose, non sans raison logique, qu'un

phénomène de cette nature a pu de nouveau priver la ville de ses

murailles, il servait cette fois à point nommé les desseins de

l'Éternel; et si la totale destruction de la cité conquise est une

fois de plus aussi accomplie selon des mœurs guerrières alors fort

répandues, elle devient ici un rite de louange, où l'offrande est

entièrement sacrifiée au Dieu dont les fidèles entendent ce

faisant célébrer la gloire et reconnaître spectaculairement la

totale souveraineté sur les vies et les biens»

(A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris,

Robert Laffont, Col. Bouquin, 1989, p. 621).

souligne le Dictionnaire de la Bible d'André-Marie

Gerard : «Que les circonstances retenues par les auteurs

sacrés répètent celles qui entraînent la ruine de la précédente

Jéricho ne fait qu'intégrer l'événement de haute signification

spirituelle dans les réalités bien concrètes : les séismes sont

de tous temps, mais si l'on suppose, non sans raison logique, qu'un

phénomène de cette nature a pu de nouveau priver la ville de ses

murailles, il servait cette fois à point nommé les desseins de

l'Éternel; et si la totale destruction de la cité conquise est une

fois de plus aussi accomplie selon des mœurs guerrières alors fort

répandues, elle devient ici un rite de louange, où l'offrande est

entièrement sacrifiée au Dieu dont les fidèles entendent ce

faisant célébrer la gloire et reconnaître spectaculairement la

totale souveraineté sur les vies et les biens»

(A.-M. Gerard. Dictionnaire de la Bible, Paris,

Robert Laffont, Col. Bouquin, 1989, p. 621).

.jpg) En

fait, le minage auquel fait allusion Daniel-Rops ou le tremblement

de terre évoqué par Gerard ne servent à rien puisque le but des

auteurs sacrés visait

à montrer comment «le récit épique de la première

"conquête" en Terre promise va, mieux que tout autre,

mettre en valeur "le don" de Dieu, et non les hauts faits

des terrestres gens d'armes campés devant Jéricho. Si ces derniers

ont quelque mérite en l'affaire, ils l'acquièrent par la qualité

de leur foi dans la puissance divine»

(A.-M. Gerard. ibid. p. 621).

L'épisode de Rahab est du même eau, sa foi étant le produit moins

d'une conversion que d'un abandon psychologique face au peu de résistance des murs de Jéricho devant les envahisseurs.

En

fait, le minage auquel fait allusion Daniel-Rops ou le tremblement

de terre évoqué par Gerard ne servent à rien puisque le but des

auteurs sacrés visait

à montrer comment «le récit épique de la première

"conquête" en Terre promise va, mieux que tout autre,

mettre en valeur "le don" de Dieu, et non les hauts faits

des terrestres gens d'armes campés devant Jéricho. Si ces derniers

ont quelque mérite en l'affaire, ils l'acquièrent par la qualité

de leur foi dans la puissance divine»

(A.-M. Gerard. ibid. p. 621).

L'épisode de Rahab est du même eau, sa foi étant le produit moins

d'une conversion que d'un abandon psychologique face au peu de résistance des murs de Jéricho devant les envahisseurs.

«L'épître aux Hébreux donne Rahab en exemple pour sa foi, et l'épître de Jacques la loue pour ses œuvres. Les écrits rabbiniques font d'elle l'épouse de Josué.

L'évangéliste Matthieu la place dans la généa-logie du Christ en tant que mère de Booz et donc aïeule de David. Dans cette généalogie, Matthieu cite trois autres femmes : "La femme d'Urie" le Hittite, c'est-à-dire Bethsabée, Tamar, qui était une Cananéenne, et Ruth la Moabite. L'histoire de Rahab contribue à prouver que le Salut n'est pas réservée au fils d'Israël, mais à tous ceux qui reconnaissent en Yahvé "le Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas". (A.-M. Gerard. ibid. p. 1172).

Plus prosaïque, Genovefa Étienne et Claude Moniquet, historiens de l'espionnage mondial relèvent toutefois que...

«L'anecdote est ... des plus intéressantes car elle nous laisse deviner, entre les lignes l'affrontement des espions hébreux avec les "contre-espions" du roi de Jéricho et elle nous fait percevoir des méthodes de travail qui, plus de 2 500 ans plus tard, restent d'actualité pour tout homme du renseignement.

Les deux agents partent donc et trouvent à se loger chez une prostituée du nom de Rahab. Mais déjà l'ennemi est sur leurs traces : "On dit au Roi de Jéricho : voici des

hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays". Qui est ce "on"? Mystère. Il doit s'agir, selon toute vraisemblance, d'un officier de la garde royale ou d'un "informateur" de celle-ci. Le filet se resserre donc autour des deux envoyés de Josué, mais ils seront sauvés par Rahab qui les cache sous son toit et affirme à la patrouille venue pour les arrêter qu'elle ignorait à qui elle avait affaire et que les deux hommes l'ont, de toute façon, déjà quittée». (G. Étienne & C. Moniquet. Histoire de l'espionnage mondial, t. 1 : Les services secrets de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles/Paris, Kiron/Éditions du Félin, 2000, p. 33).

Malgré un soupçon de suspens, nous sommes quand même loin d'Ian Fleming!

Si Dante reconnaît Rahab

dans la sphère céleste de Vénus, c'est moins pour ces aventures

d'espionnage que pour ce qui ressort du dialogue des premiers

versets – ceux rajoutés a posteriori disons-nous

– entre Rahab et les émissaires : Puisque je vous ai

traités  avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la

maison de mon père... et les

émissaires de jurer : Quant Yahvé nous aura livré le

pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté»... - «Tu veux apprendre quelle est cette âme qui étincelle

près de moi, comme un rayon du soleil dans une onde pure. Cette âme

qui goûte une douce paix est celle de Raab, qui, jointe à notre

chœur, y occupe le premier rang. Le triomphe de Jésus-Christ l'a

fait monter la première à ce ciel, où finit l'ombre de votre

monde. Il était bien convenable que Dieu la laissât dans cette

sphère, en signe de la haute victoire que son fils a remportée,

lorsqu'il a laissé lier ses deux mains. N'est-ce pas cette femme qui

a favorisé les premiers succès de Josué, sur cette terre dont le

pape se souvient si peu?»

(traduction Chevalier Artaud de Montor, Verviers, Gérard & Cie,

Col. Bibliothèque Marabout, # G1, s.d., p. 346). Se traiter avec

bonté, n'est-ce pas un privilège si rare sur cette terre, qu'on

peut l'espérer au moins dans l'au-delà?

avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la

maison de mon père... et les

émissaires de jurer : Quant Yahvé nous aura livré le

pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté»... - «Tu veux apprendre quelle est cette âme qui étincelle

près de moi, comme un rayon du soleil dans une onde pure. Cette âme

qui goûte une douce paix est celle de Raab, qui, jointe à notre

chœur, y occupe le premier rang. Le triomphe de Jésus-Christ l'a

fait monter la première à ce ciel, où finit l'ombre de votre

monde. Il était bien convenable que Dieu la laissât dans cette

sphère, en signe de la haute victoire que son fils a remportée,

lorsqu'il a laissé lier ses deux mains. N'est-ce pas cette femme qui

a favorisé les premiers succès de Josué, sur cette terre dont le

pape se souvient si peu?»

(traduction Chevalier Artaud de Montor, Verviers, Gérard & Cie,

Col. Bibliothèque Marabout, # G1, s.d., p. 346). Se traiter avec

bonté, n'est-ce pas un privilège si rare sur cette terre, qu'on

peut l'espérer au moins dans l'au-delà?

Mais une fois passée les récriminations répétées de Dante à l'égard du pape

Boniface VIII, il y a la rencontre, avec Béatrice, du noble

héritier  de la maison d'Anjou qu'il avait reçu, jadis, en mars

1294 à Florence. Ce fils aîné de Charles le Boiteux, qui portait

nom de Charles Martel (ou Martell). Nous ignorons si Dante se

trouvait parmi les chevaliers florentins envoyés à sa rencontre à

Sienne pour lui rendre hommage, toutefois, «il est certain

qu'il se trouvait parmi ceux qui fêtèrent le séjour de Charles à

Florence où il fut reçu "avec grand honneur" nous dit

Vilani. De cette rencontre entre le Prince et le Poète devait naître

cette correspondance d'esprits affectueux qui se fit encore plus

intime et plus solide après d'autres rencontres ultérieures. Dante

nous laisse un souvenir doux et mélancolique de cette communion

d'âme dans le VIIIe chant du Paradis

où l'esprit de Charles se révèle à lui en des termes

chaleureux...» (G. L.

Passerini. Dante et son temps, Paris,

Payot, Col. Bibliothèque historique, 1953, p. 67) :

de la maison d'Anjou qu'il avait reçu, jadis, en mars

1294 à Florence. Ce fils aîné de Charles le Boiteux, qui portait

nom de Charles Martel (ou Martell). Nous ignorons si Dante se

trouvait parmi les chevaliers florentins envoyés à sa rencontre à

Sienne pour lui rendre hommage, toutefois, «il est certain

qu'il se trouvait parmi ceux qui fêtèrent le séjour de Charles à

Florence où il fut reçu "avec grand honneur" nous dit

Vilani. De cette rencontre entre le Prince et le Poète devait naître

cette correspondance d'esprits affectueux qui se fit encore plus

intime et plus solide après d'autres rencontres ultérieures. Dante

nous laisse un souvenir doux et mélancolique de cette communion

d'âme dans le VIIIe chant du Paradis

où l'esprit de Charles se révèle à lui en des termes

chaleureux...» (G. L.

Passerini. Dante et son temps, Paris,

Payot, Col. Bibliothèque historique, 1953, p. 67) :

«Ce jeune prince angevin que Dante avait chéri» (Louis Gillet. Dante, Paris/Montréal, Flammarion/Americ=Edit. 1941, p. 323) avait vécu peu, ce qu'il n'omet pas de rappeler au poète :

.....................Ce bas monde m'a connu

Peu de temps : et si j'y étais demeuré davantageBien des maux auraient pu être évités.La béatitude éternelle me cache à tes yeux,M'enveloppant de son rayonnementComme le ver à soie qu'entoure le cocon.Tu m'as beaucoup aimé, et à juste titreCar si j'étais demeuré ici-bas, je t'aurais montréDe l'amour que j'avais pour toi plus que les simples promesses. (Cité in G. L. Passerini. op. cit. p. 67).

«En mars de cette année-là [1294], Charles d'Anjou, dit Charles Martel ou Charlesle Jeune, fils du roi de Naples et prétendant au trône de Hongrie, séjourna à Florence durant quelques semaines, accueilli par la commune guelfe avec de somptueuses festivités. À cette occasion, il rencontra Dante, qui avait six ans de plus que lui et devait faire partie de l'une des délégations désignées par la commune pour lui faire honneur. Entre eux deux naquit une sympathie immédiate, qui n'eut pas de suite car l'Angevin mourut brusquement l'année suivante. Tout cela se déduit du chant VIII du Paradis, où Charles Martel va à la rencontre de Dante avec joie, et, lui révélant son identité – car son aura lumineuse empêche Dante de le reconnaître...» (A. Barbero. Dante, Flammarion, 2021, p. 157).

Témoignage de cet amour que le jeune prince vouait au poète :

«Juste avant de dire son nom, Charles Martel cite le premier vers d'une chanson de Dante, Vous dont l'esprit meut le troisième ciel, ce qui a fait spéculer sur l'engouement éventuel du jeune prince pour la poésie, qui allait trouver avec Dante un territoire commun suffisant à combler la distance sociale qui devait être respectée entre eux. Mais on ne peut exclure non plus une rencontre dans un tout autre milieu et en une tout autre occasion, c'est-à-dire quand le lecteur du Studium dominicain de Santa Maria Novella, le célèbre prédicateur Remigio del Chiaro Girolami, prononça un sermon en l'honneur de Charles, en commentant le verset Deus indicium tuum regi da et iustitam tuam filio regis» (A. Barbero. ibid. pp. 157-158).

Comme

si souvent dans la vie de Dante et dans ses actions

politiques, nous naviguons surtout sur des spéculations. Les

exégètes, par exemple, se disputent sur la formulation de

l'interpellation de Dante devant l'ombre de Charles qu'il n'a pas

encore  reconnu : Deh, chi siete? - Pour Dieu, qui êtes-vous?.

Certains ont voulu rectifier le vers en le mettant au singulier :

Di', mais le pluriel s'explique si l'on en croit A. Vallone.

P. Pézard «soupçonne dans le pluriel une intention délicate

: Dante s'adresse à Charles Martel, certes, mais du même coup, et

comme d'instinct, à une autre âme toute proche, et comme

inséparable du premier bienheureux, encore que Charles ait fait un

pas de plus vers Dante. Cette seconde âme qui ne parle pas et laisse

parler Charles "seul" pourrait être la "belle

Clémence", son épouse tendrement aimée. L'affectueux appel du

chant IX, vers 1, se justifierait ainsi par une vue immédiate qui

n'a pas besoin d'être décrite davantage. Le saint couple uni par la

Vénus céleste ferait ainsi pendant au couple indissoluble, mais

coupable de "fol amour", qu'entraîne la tourmente de

l'enfer : là aussi, l'un des deux amants se taisait, Inf. V

139-140...» Dante. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Col.

Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1965, p. 1421, n. 44). Pézard

rappelle ici l'épisode de Francesca da Rimini, accompagné de son

amant, Paolo Malatesta son beau-frère (lui silencieux), tous

deux tués de l'épée de Gianciotto Malatesta et qui paient leur adultère pour l'éternité en Enfer! Le respect de la

morale nuptiale mène les amants au Paradis là où l'adultère les

menait en Enfer.

reconnu : Deh, chi siete? - Pour Dieu, qui êtes-vous?.

Certains ont voulu rectifier le vers en le mettant au singulier :

Di', mais le pluriel s'explique si l'on en croit A. Vallone.

P. Pézard «soupçonne dans le pluriel une intention délicate

: Dante s'adresse à Charles Martel, certes, mais du même coup, et

comme d'instinct, à une autre âme toute proche, et comme

inséparable du premier bienheureux, encore que Charles ait fait un

pas de plus vers Dante. Cette seconde âme qui ne parle pas et laisse

parler Charles "seul" pourrait être la "belle

Clémence", son épouse tendrement aimée. L'affectueux appel du

chant IX, vers 1, se justifierait ainsi par une vue immédiate qui

n'a pas besoin d'être décrite davantage. Le saint couple uni par la

Vénus céleste ferait ainsi pendant au couple indissoluble, mais

coupable de "fol amour", qu'entraîne la tourmente de

l'enfer : là aussi, l'un des deux amants se taisait, Inf. V

139-140...» Dante. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Col.

Bibliothèque de la Pléiade, # 182, 1965, p. 1421, n. 44). Pézard

rappelle ici l'épisode de Francesca da Rimini, accompagné de son

amant, Paolo Malatesta son beau-frère (lui silencieux), tous

deux tués de l'épée de Gianciotto Malatesta et qui paient leur adultère pour l'éternité en Enfer! Le respect de la

morale nuptiale mène les amants au Paradis là où l'adultère les

menait en Enfer.

Les

premiers vers du Chant IX confirmerait l'hypothèse de Pézard

: Ô belle Clémence, ton Charles éclaircit ainsi mes doutes, et

me prédit ensuite les tromperies que devait  subir sa race. Mais il

ajouta : "Sois discret et laisse voler les années". Je

dois donc me borner à dire que vos malheurs exciteront de justes

regrets. bientôt cette sainte lumière retourna vers Dieu qui la

remplit, comme vers le souverain bien qui suffit à toutes les

créatures. Âmes ingrates, que vous vous abusez! Que vous êtes

impies, lorsque vous dirigez vos pensées vers la vanité en

renonçant à une félicité si parfaite! (traduction modifiée

de Chevalier Artaud de Montor. op. cit. p. 341). L'erreur résiderait ici dans une note de Lamennais qui associe Clémence à

la fille de Charles, cette Clémence de Hongrie appelée à épouser

Louis X le Hutin, roi de France. En

fait, il s'agirait bien de l'épouse de Charles, Clémence de Habsbourg. Le jeune couple, connu pour l'amour sincère qui les

unissait, moururent de la peste à Naples, à quelques mois de

distante, Charles le 12 août avait suivi sa femme, morte depuis le 7

février au moins. Il n'était âgé que de 24 ans. Charles

Martel avait été couronné roi de Hongrie en 1290, quatre ans avant

son passage à Florence. À la couronne de Hongrie s'ajoutait celle

de roi de Naples et comte de Provence, ce qui explique pourquoi le

couple trouva la mort à Naples.

subir sa race. Mais il

ajouta : "Sois discret et laisse voler les années". Je

dois donc me borner à dire que vos malheurs exciteront de justes

regrets. bientôt cette sainte lumière retourna vers Dieu qui la

remplit, comme vers le souverain bien qui suffit à toutes les

créatures. Âmes ingrates, que vous vous abusez! Que vous êtes

impies, lorsque vous dirigez vos pensées vers la vanité en

renonçant à une félicité si parfaite! (traduction modifiée

de Chevalier Artaud de Montor. op. cit. p. 341). L'erreur résiderait ici dans une note de Lamennais qui associe Clémence à

la fille de Charles, cette Clémence de Hongrie appelée à épouser

Louis X le Hutin, roi de France. En

fait, il s'agirait bien de l'épouse de Charles, Clémence de Habsbourg. Le jeune couple, connu pour l'amour sincère qui les

unissait, moururent de la peste à Naples, à quelques mois de

distante, Charles le 12 août avait suivi sa femme, morte depuis le 7

février au moins. Il n'était âgé que de 24 ans. Charles

Martel avait été couronné roi de Hongrie en 1290, quatre ans avant

son passage à Florence. À la couronne de Hongrie s'ajoutait celle

de roi de Naples et comte de Provence, ce qui explique pourquoi le

couple trouva la mort à Naples.

Après Charles et

Clémence, Béatrice et Dante voient venir vers eux «une autre

de ces splendeurs». Il s'agit

ici de Cunizza da Romano, née en 1198, fille d'Azzelino et sœur du

fameux tyran Azzolino III que Dante et Virgile avaient rencontré en

Enfer. Elle serait morte, très âgée dit-on, en 1279, soit du

vivant de Dante. «Douée d'une nature violente, précise

Pézard, elle eut trois maris et plusieurs amants, entre

autre le troubadour Sordel»,

rencontré, lui, au Purgatoire. Si Dante la monta au Paradis, ce

serait à cause de sa conversion, même tardive, mais surtout pour la

pure charité par laquelle elle affranchit les serfs et mainmortables de

son père et de ses frères (1265).

Après Charles et

Clémence, Béatrice et Dante voient venir vers eux «une autre

de ces splendeurs». Il s'agit

ici de Cunizza da Romano, née en 1198, fille d'Azzelino et sœur du

fameux tyran Azzolino III que Dante et Virgile avaient rencontré en

Enfer. Elle serait morte, très âgée dit-on, en 1279, soit du

vivant de Dante. «Douée d'une nature violente, précise

Pézard, elle eut trois maris et plusieurs amants, entre

autre le troubadour Sordel»,

rencontré, lui, au Purgatoire. Si Dante la monta au Paradis, ce

serait à cause de sa conversion, même tardive, mais surtout pour la

pure charité par laquelle elle affranchit les serfs et mainmortables de

son père et de ses frères (1265).

Cunizza

appartenait à l'une de ces familles qui, dans la Florence d'avant les Médicis, était reconnue pour ses tyrannies et ses outrages.

Ainsi, la mère enceinte d'Azzolino III, le frère de Cunizza,

avait-elle rêvé qu'elle accouchait d'une torche ardente qui

mettrait le feu à toute la Marche Trévisane :

Cunizza

appartenait à l'une de ces familles qui, dans la Florence d'avant les Médicis, était reconnue pour ses tyrannies et ses outrages.

Ainsi, la mère enceinte d'Azzolino III, le frère de Cunizza,

avait-elle rêvé qu'elle accouchait d'une torche ardente qui

mettrait le feu à toute la Marche Trévisane :

j'eux nom Cunice et ici resplendis

m'étant brûlée aux feux de cette étoile;

Pézard rappelle ici que la référence à Vénus vise moins la planète elle-même que l'expression, les feux de Vénus, qu'il faut entendre au sens physiologique du terme :

bel et gaîment je pardonne à moi-même

ces causes de mon sort, et ne m'en fâche :vulgaire gent s'en pourrait ébahir.

L'intervention de la galante Cunizza, qui avait été si folle de son corps avant de finir dans les bonnes œuvres, semble n'avoir sa raison d'être au Paradis que pour introduire une autre âme : Folquet de Marseille, évêque et troubadour de la seconde moitié du XIIe siècle (±1155-1231) qui, lui aussi, avait tant aimé les femmes «jusqu'à l'âge des cheveux gris». Et, d'ajouter Gillet : «il n'en marque du reste aucune trace de repentir, car la tristesse et le repentir n'entrent pas dans le Paradis» (L. Gillet. op. cit. p. 323).

Un texte médiéval sur les troubadours nous informe que Folquet de Marseille...

«était fils d'un marchand de Gênes qui avait nom Alphonse. Et quand le père

mourut, il laissa Folquet très riche. Celui-ci s'entendait bien en courtoisie et en vaillance, et il se mit au service des barons et des hommes de valeur, rivalisant avec eux de largesse, de générosité, d'allées et de venues. Il fut bien accueilli et honoré par le roi Richard [Cœur de Lion], par le comte Raimon de Toulouse et par Baral, son seigneur de Marseille.

C'était un très bon poète et il était très gracieux de sa personne. Il aima la femme de son seigneur Baral. Il la sollicitait et faisait ses chansons sur elle. Mais ni par prière ni par chansons il ne sut trouver grâce auprès d'elle, car elle ne lui accorda nul bien d'amour. C'est pourquoi il se plaint toujours d'Amour dans ses chansons.

La dame mourut; Baral, mari de la dame, le seigneur qui lui faisait tant d'honneur, et le bon roi Richard et le bon comte Raimon de Toulouse et le roi Alphonse d'Aragon – tous moururent aussi. Folquet, à cause de la tristesse qu'il eut de la mort de sa dame et des princes que je viens de vous nommer, abandonna le monde. Il entra dans l'ordre de Cîteaux avec sa femme et ses deux fils. Il fut fait abbé d'une riche abbaye qui se trouve en Provence et qui a nom Toronet. Puis on le fît évêque de Toulouse; et c'est là qu'il mourut» (M. Egan (éd.) Les vies des Troubadours, Paris, U.G.É. Col. 10/18, # 1663, 1985, pp. 79 et 81; cité in H.-I. Marrou. Les troubadours, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, # H5, 1971, pp. 34-35).

Folquet – ou Fouquet

comme on l'appelle en français d'oil – était un clerc accompli. Sa

connaissance des classiques se reflète dans ses citations de poètes

latins, comme Ovide  (une quinzaine), et ses vers sont suffisamment

diffusés pour être réutilisés par les Minnesänger Friedrich von Hausen et Rudolf von Fenis-Neuchâtel (H.-I. Marrou. ibid. p. 80). Ce

n'est donc point le moindre des troubadours occitans de la seconde

moitié du XIIe siècle, ce qui explique qu'on le retrouve dans la

Divine Comédie qui «consacre

quatre épisodes aux troubadours Bertrand de Born (Enfer

xxviii), Sordel et

Arnaud Daniel (Purgatoire

vi-ix et xxvi),

Fouquet de Marseille (Paradis

ix)»

(H.-I. Marrou. ibid. p. 180). La question demeure pourquoi, alors que

Bertrand de Born se trouve dans l'Enfer et Arnaud Daniel et Sordel au

Purgatoire, ce qu'a bien pu faire Folquet de Marseille pour se mériter le Paradis?

(une quinzaine), et ses vers sont suffisamment

diffusés pour être réutilisés par les Minnesänger Friedrich von Hausen et Rudolf von Fenis-Neuchâtel (H.-I. Marrou. ibid. p. 80). Ce

n'est donc point le moindre des troubadours occitans de la seconde

moitié du XIIe siècle, ce qui explique qu'on le retrouve dans la

Divine Comédie qui «consacre

quatre épisodes aux troubadours Bertrand de Born (Enfer

xxviii), Sordel et

Arnaud Daniel (Purgatoire

vi-ix et xxvi),

Fouquet de Marseille (Paradis

ix)»

(H.-I. Marrou. ibid. p. 180). La question demeure pourquoi, alors que

Bertrand de Born se trouve dans l'Enfer et Arnaud Daniel et Sordel au

Purgatoire, ce qu'a bien pu faire Folquet de Marseille pour se mériter le Paradis?

Rien au départ

ne le distingue des autres troubadours et

trobairitz du temps : «Bel esprit fameux et en outre bel

homme, il aima et  chanta bien des dames, et en particulier Azalaïs des Baux, la femme de Barral, mais de celle-ci, dit-on, il ne reçut

pas les dernières faveurs. Après qu'elle fut morte, puis Barral à

son tour, et enfin le roi Alphonse d'Aragon, Folquet abandonna le

monde et entra dans l'ordre cistercien».

Aurions-nous là une explication? Comme Cunizza, qui rachète sa vie de

débauche en faisant des bonnes œuvres, serait-ce en étant entré avec

toute sa famille dans l'ordre des cisterciens que Folquet mériterait

d'être propulsé dans la sphère de Vénus? Son éducation et ses vastes

compétences lui auraient-elles mérité d'être élu abbé du Thoronet,

enfin évêque de Toulouse (1205) où il chauffa la guerre contre les

Albigeois? Dans sa Chanson de la croisade, le

comte de Foix prétend que Folquet fit mourir cinq cent mille hommes

et l'appelle Antéchrist. «Enfin, conclut

Pézard, il favorisa la fondation de l'ordre des frères

prêcheurs [Dominicains]

(1215-1216) et c'est sans doute pourquoi Dante lui fait au

ciel une si belle place. Il mourut en 1231. Dante cite un poème de

Folquet, dans le De vulgari

eloquentia II vi 6...) (P. Pézard. op. cit. pp. 1433-1434, n. 82).

chanta bien des dames, et en particulier Azalaïs des Baux, la femme de Barral, mais de celle-ci, dit-on, il ne reçut

pas les dernières faveurs. Après qu'elle fut morte, puis Barral à

son tour, et enfin le roi Alphonse d'Aragon, Folquet abandonna le

monde et entra dans l'ordre cistercien».

Aurions-nous là une explication? Comme Cunizza, qui rachète sa vie de

débauche en faisant des bonnes œuvres, serait-ce en étant entré avec

toute sa famille dans l'ordre des cisterciens que Folquet mériterait

d'être propulsé dans la sphère de Vénus? Son éducation et ses vastes

compétences lui auraient-elles mérité d'être élu abbé du Thoronet,

enfin évêque de Toulouse (1205) où il chauffa la guerre contre les

Albigeois? Dans sa Chanson de la croisade, le

comte de Foix prétend que Folquet fit mourir cinq cent mille hommes

et l'appelle Antéchrist. «Enfin, conclut

Pézard, il favorisa la fondation de l'ordre des frères

prêcheurs [Dominicains]

(1215-1216) et c'est sans doute pourquoi Dante lui fait au

ciel une si belle place. Il mourut en 1231. Dante cite un poème de

Folquet, dans le De vulgari

eloquentia II vi 6...) (P. Pézard. op. cit. pp. 1433-1434, n. 82).

On peut douter du tableau

de chasse des 500 000 Albigeois, l'attribution provenant d'un supporteur de la secte des hérétiques, mais il est vrai qu'il leva une

armée pour appuyer  Simon de Montfort dans sa conquête du comté de

Toulouse. Il semble même être le seul troubadour à avoir troqué le

chant d'amour pour les cris de haine et d'hallali des hérétiques. L'Église

n'a pas été moindre dans les honneurs puisqu'elle l'a béatifié. Ce qui amène à

poser une question. Peut-on avoir commis des actes aussi atroces et

se montrer capable de gestes de bonté? La complexité de l'âme

humaine est telle que bien des attitudes ou des comportements aussi

antithétiques peuvent parfois se côtoyer chez la même personne.

Dans le cas de Folquet, il est vrai, le fait de se faire cistercien

n'est synonyme en rien d'un acte de bonté! Être désigné pour

devenir évêque de Toulouse non plus, même si en arrivant, Folquet

y trouva une situation plutôt anarchique :

Simon de Montfort dans sa conquête du comté de

Toulouse. Il semble même être le seul troubadour à avoir troqué le

chant d'amour pour les cris de haine et d'hallali des hérétiques. L'Église

n'a pas été moindre dans les honneurs puisqu'elle l'a béatifié. Ce qui amène à

poser une question. Peut-on avoir commis des actes aussi atroces et

se montrer capable de gestes de bonté? La complexité de l'âme

humaine est telle que bien des attitudes ou des comportements aussi

antithétiques peuvent parfois se côtoyer chez la même personne.

Dans le cas de Folquet, il est vrai, le fait de se faire cistercien

n'est synonyme en rien d'un acte de bonté! Être désigné pour

devenir évêque de Toulouse non plus, même si en arrivant, Folquet

y trouva une situation plutôt anarchique :

«Toute grande cité avait son évêque, lequel était un puissant seigneur, souvent co-suzerain de la ville, parfois suzerain unique. Béziers, Toulouse, prêtaient hommage à la fois au comte (ou au vicomte) et à l'évêque [...]. Même dans le cas – comme à Toulouse avant l'avènement de Foulques – où l'autorité de l'évêque était pratiquement inexistante, l'évêché disposait d'un vaste appareil administratif, judiciaire, fiscal, qui employait un grand nombre de personnes, des clercs pour la

plupart, qui tra-vaillaient pour lui et en vivaient. Avant la croisade, à l'époque où l'Église était affaiblie et déconsidérée, le Languedoc comptait beaucoup d'abbayes puissantes et prospères; la réforme cistercienne avait créé un renouveau de foi catholique, et le troubadour Foulques de Marseille, loin de se faire cathare, s'était fait moine à Fontfroide. Les couvents n'étaient pas tous pourris ou désertés en masse, les abbayes comme celles de Grandselve ou de Fontfroide étaient des centres d'une intense vie religieuse et les moines qui y vivaient dans le jeûne et la prière pouvaient rivaliser d'austérité avec les parfaits [les cathares]. Le nombre et la grande richesse de ces abbayes montrent que, malgré les lamentations des papes et des évêques, l'Église dans le Languedoc était loin d'être réduite à néant; la haine même qu'elle suscitait témoigne de sa relative puissance, et quand elle n'aurait eu d'autres partisans que les clercs eux-mêmes, ces clercs constituaient déjà, au sein du pays, une minorité numériquement assez faible, mais non négligeable.

Le seul fait qu'ils menaient une vie plutôt aisée et étaient, en tout cas, presque

toujours à l'abri du besoin, leur conférait déjà une sorte de supério-rité. Lettrés, ils étaient des auxiliaires souvent indispen-sables dans la plupart des actes de la vie civile. Secrétaires, comptables, traducteurs, notaires, parfois savants, ingénieurs, architectes, économistes, juristes, etc., ils formaient même en un pays qui se sécularisait à vue d'œil, une élite intellectuelle dont on ne pouvait se passer» (Z. Oldenbourg. Le Bûcher de Montségur, Paris, Gallimard, Col. Trente journées qui ont fait la France, # 6, 1959, pp. 232-233).

Ainsi, être évêque à Toulouse n'était pas moins qu'être pape à Rome :

«...tout comme les grandes villes italiennes de l'époque, Toulouse était sans cesse en proie à des luttes intestines, sans gravité réelle du reste, mais où les clans rivaux

s'affrontaient et se défiaient, les uns prenant parti pour le comte, les autres pour les consuls, les autres pour l'évêque, Toulouse jouait dans la vie de son pays le rôle que Paris devait jouer dans la vie de la France quelques siècles plus tard; plus qu'une ville, un monde, un symbole, un centre de rayonnement, la tête et le cœur de la province. Toutes les tendances, tous les mouvements y étaient représentés, tous y jouissaient du droit de cité dans une liberté souvent orageuse mais réelle. Foulques de Marseille, le jour où il y faut nommé évêque, eut quelque mal à se faire accepter de ses nouveaux paroissiens. Mais, homme éloquent et énergique, il eut vite fait de grouper autour de lui la population catholique de la cité et cinq ans après sa nomination, il était dans Toulouse, une véritable puissance, non en vertu de son mandat d'évêque mais par son influence personnelle» (Z. Oldenbourg. ibid. p. 157).

La richesse du clergé

n'avait d'égal que celle des Cathares, d'où naquirent de grandes jalousies des uns et des autres. Dominée par un protecteur des

hérétiques, le comte Raymond VI, Toulouse vivait  quasi dans

l'anarchie au moment où Folquet en fut nommé évêque. Son

prédécesseur, «l'évêque de Toulouse, Raymond de Rabastens,

issu d'un milieu hérétique, passe sa vie à guerroyer contre ses

vassaux, et pour se procurer des ressources met en gage les terres du

domaine épiscopal. Lorsqu'en 1206 il est enfin déposé pour

simonie, Foulque de Marseille, abbé de Thoronet, son successeur, ne

trouve dans la caisse de l'évêché que quatre-vingt-seize sous

toulousains, et n'a même pas d'escorte pour mener ses mules à

l'abreuvoir (l'autorité de l'évêque est si peu respectée qu'il

n'ose pas envoyer ses mules à l'abreuvoir communal sans escorte

armée). Il est littéralement traqué par les créanciers de son

prédécesseurs qui viennent le déranger jusque dans le chapitre.

L'évêché de Toulouse, dit Guillaume de Puylaurens, "était

mort"» (Z. Oldenbourg.

ibid. p. 58). Mais l'énergique troubadour devenu évêque déploya

une énergie admirable pour redresser la situation du diocèse :

quasi dans

l'anarchie au moment où Folquet en fut nommé évêque. Son

prédécesseur, «l'évêque de Toulouse, Raymond de Rabastens,

issu d'un milieu hérétique, passe sa vie à guerroyer contre ses

vassaux, et pour se procurer des ressources met en gage les terres du

domaine épiscopal. Lorsqu'en 1206 il est enfin déposé pour

simonie, Foulque de Marseille, abbé de Thoronet, son successeur, ne

trouve dans la caisse de l'évêché que quatre-vingt-seize sous

toulousains, et n'a même pas d'escorte pour mener ses mules à

l'abreuvoir (l'autorité de l'évêque est si peu respectée qu'il

n'ose pas envoyer ses mules à l'abreuvoir communal sans escorte

armée). Il est littéralement traqué par les créanciers de son

prédécesseurs qui viennent le déranger jusque dans le chapitre.

L'évêché de Toulouse, dit Guillaume de Puylaurens, "était

mort"» (Z. Oldenbourg.

ibid. p. 58). Mais l'énergique troubadour devenu évêque déploya

une énergie admirable pour redresser la situation du diocèse :

«Arrivé en 1206 dans un évêché ruiné et pour ainsi dire inexistant, Foulques parviendra non seulement à payer les dettes, à rétablir l'ordre dans les affaires (il

n'était pas pour rien issu d'une famille de marchands), il réussira à s'acquérir dans sa ville, une réelle popularité personnelle, du moins parmi les catholiques. L'historien Guillaume de Puylaurens, qui fut notaire à l'évêché de Toulouse dès 1241, et fut de 1242 à 1247 chapelain des comtes de Toulouse, parle de l'évêque, mort depuis quarante ans au moins à l'époque où il rédige sa chronique, avec une vénération admirative : Foulques avait dû laisser un bon souvenir dans les milieux ecclésiastiques du Toulousain (Il n'est que juste de rappeler cela, car ceux à qui il laissait un mauvais souvenir devaient être légion.)» (Z. Oldenbourg. ibid. p. 103).

Il est évident que

Folquet ne misait pas sur la réconciliation et l'unification entre

catholiques et hérétiques. Les Cathares

véhiculaient une hérésie issue des Bogomiles bulgares totalement

imbue de manichéisme, dotant Dieu et le Diable d'une puissance égale et non hiérarchisées. Pour

Folquet, il ne pouvait y avoir de triomphe que celui de la cause

catholique qu'il s'employa à défendre et à organiser de multiples

façons : «"L'évêque Foulques (dit Guillaume de

Puylaurens) qui avait grandement à cœur d'empêcher que tous les

habitants de Toulouse fussent exclus de toute partici-pation aux

indulgen-ces accor-dées aux étrangers (c'est-à-dire aux croisés),

résolut de les attacher à la cause de l'Église par une pieuse

institution..." Cette pieuse institution n'est autre chose

qu'une confrérie de catholiques militants chargés d'une activité

ouvertement terroriste : les membres de cette confrérie, surnommée

la Confrérie blanche (ils portaient une croix blanche sur leur

poitrine), sévissaient contre les usuriers (les Juifs) et les

hérétiques de la ville et détruisaient leurs maisons "après

les avoir pillées". Les victimes de ces attentats se

défendirent et "crénelèrent leurs demeures", et dès

lors, dit l'historien, "la division régna dans la ville".

Il se forma une autre confrérie, destinée à lutter contre la

Confrérie blanche et qui s'appela de ce fait Confrérie noire.

"Chaque jour, on se rencontrait les armes à la main, bannières

déployées, et même avec de la cavalerie. Par le moyen de l'évêque,

son serviteur, le Seigneur était venu pour mettre entre eux, non une

mauvaise paix, mais un bon glaive"»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 157-158).

habitants de Toulouse fussent exclus de toute partici-pation aux

indulgen-ces accor-dées aux étrangers (c'est-à-dire aux croisés),

résolut de les attacher à la cause de l'Église par une pieuse

institution..." Cette pieuse institution n'est autre chose

qu'une confrérie de catholiques militants chargés d'une activité

ouvertement terroriste : les membres de cette confrérie, surnommée

la Confrérie blanche (ils portaient une croix blanche sur leur

poitrine), sévissaient contre les usuriers (les Juifs) et les

hérétiques de la ville et détruisaient leurs maisons "après

les avoir pillées". Les victimes de ces attentats se

défendirent et "crénelèrent leurs demeures", et dès

lors, dit l'historien, "la division régna dans la ville".

Il se forma une autre confrérie, destinée à lutter contre la

Confrérie blanche et qui s'appela de ce fait Confrérie noire.

"Chaque jour, on se rencontrait les armes à la main, bannières

déployées, et même avec de la cavalerie. Par le moyen de l'évêque,

son serviteur, le Seigneur était venu pour mettre entre eux, non une

mauvaise paix, mais un bon glaive"»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 157-158).

Nous

possédons un portrait plus juste de Folquet : «En fait,

l'inquiétante figure de l'évêque-troubadour qui parvenu à l'âge

de quatre-vingts ans, mourra en écrivant un cantique sur la venue de

l'aurore céleste, inspire plus d'étonnement que de respect. Nous le

verrons agir avec une énergie qui est plutôt celle d'un chef de

parti extrémiste que celle d'un évêque. Guillaume de Puylaurens le

loue d'apporter aux citoyens de Toulouse "non une mauvaise paix

mais une  bonne guerre". Son éloquence de tribun incitait à une

action réelle et concrète, et c'est à Foulques que revient le

douteux honneur d'avoir été un des seuls à réussir dans la

tentative de soulever les populations catholiques contre leurs frères

hérétiques. Encore ne s'agit-il là que d'un assez petit nombre de

militants fanatisés, et pour le peuple Foulques restera, comme le

diront un jour les bourgeois de la Bessède, "l'évêque des

diables"» (Z. Oldenbourg.

ibid. pp. 103-104).

bonne guerre". Son éloquence de tribun incitait à une

action réelle et concrète, et c'est à Foulques que revient le

douteux honneur d'avoir été un des seuls à réussir dans la

tentative de soulever les populations catholiques contre leurs frères

hérétiques. Encore ne s'agit-il là que d'un assez petit nombre de

militants fanatisés, et pour le peuple Foulques restera, comme le

diront un jour les bourgeois de la Bessède, "l'évêque des

diables"» (Z. Oldenbourg.

ibid. pp. 103-104).

Ce n'était pas en tant que catholique ou évêque

que Folquet se représentait sa mission à Toulouse, mais bien en

chef de guerre, en chef de parti : «La croisade possède

un allié  terrible dans la place. L'évêque Foulques est non

seulement un partisan farouche des mesures les plus radicales; c'est

un ambitieux qui cherche à occuper dans la ville et dans tout

l'évêché cette première place dont le comte excommunié s'est

rendu indigne. Durant toute la croisade, on le verra agir comme si

Toulouse lui appartenait en propre et comme s'il se considérait

comme le maître des corps aussi bien que des âmes des Toulousains.

Son fanatisme est notoire; il a, du reste, hautement encouragé la

mission de saint Dominique, et déjà, depuis 1209, il a créé dans

son diocèse un foyer de prédication catholique et s'est signalé

par son zèle pour la recherche et le châtiment des hérétiques»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 156-157).

terrible dans la place. L'évêque Foulques est non

seulement un partisan farouche des mesures les plus radicales; c'est

un ambitieux qui cherche à occuper dans la ville et dans tout

l'évêché cette première place dont le comte excommunié s'est

rendu indigne. Durant toute la croisade, on le verra agir comme si

Toulouse lui appartenait en propre et comme s'il se considérait

comme le maître des corps aussi bien que des âmes des Toulousains.

Son fanatisme est notoire; il a, du reste, hautement encouragé la

mission de saint Dominique, et déjà, depuis 1209, il a créé dans

son diocèse un foyer de prédication catholique et s'est signalé

par son zèle pour la recherche et le châtiment des hérétiques»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 156-157).

Devait-il à ses talents

de troubadour, si séduisants pour attirer les femmes et mobiliser

les esprits, que Folquet, en tant qu'évêque, put se permettre de se

faire un parti et d'envoyer  des hommes à la guerre?

Incontes-tablement, Folquet dégageait un rayon-nement charisma-tique

sans lequel il n'aurait pu être si puissant : «Cet évêque, qui

avait déjà réussi à lever, parmi les membres de sa Confrérie,

une milice de cinq cents Toulousains qu'il avait envoyés se battre

avec les croisés devant Lavaur malgré l'opposition formelle du

comte, était, à sa façon, populaire. Ses hommes allaient au combat

en chantant de pieux "sirventès" composés par lui pour

l'occasion. Sa Confrérie de fanatiques créait dans la capitale un

véritable climat de guerre civile. Or, l'évêque était, dès le

début, un ennemi déclaré du comte dont il réprouvait la tolérance

pour les hérétiques. Depuis que le comte était de nouveau

excommunié, il poussait ouvertement les citadins à la révolte

contre leur seigneur. De toute évidence, l'évêque se considérait,

en droit, maître de la ville»

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).

des hommes à la guerre?

Incontes-tablement, Folquet dégageait un rayon-nement charisma-tique

sans lequel il n'aurait pu être si puissant : «Cet évêque, qui

avait déjà réussi à lever, parmi les membres de sa Confrérie,

une milice de cinq cents Toulousains qu'il avait envoyés se battre

avec les croisés devant Lavaur malgré l'opposition formelle du

comte, était, à sa façon, populaire. Ses hommes allaient au combat

en chantant de pieux "sirventès" composés par lui pour

l'occasion. Sa Confrérie de fanatiques créait dans la capitale un

véritable climat de guerre civile. Or, l'évêque était, dès le

début, un ennemi déclaré du comte dont il réprouvait la tolérance

pour les hérétiques. Depuis que le comte était de nouveau

excommunié, il poussait ouvertement les citadins à la révolte

contre leur seigneur. De toute évidence, l'évêque se considérait,

en droit, maître de la ville»

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).

Il fallait plus que du

culot pour oser défier le seigneur et maître de la ville et du Toulousain. Alors que les armées de Simon de Montfort, soutenues par le roi de France, menaient une  véritable

croisade comparable à celles qui avaient déferlé sur l'Orient

depuis deux siècles, «le comte, attaqué sur ses terres, menacé

d'un siège, n'a nul besoin de cet ennemi dans la place. Le jour où

Foulques poussera l'insolence jusqu'à l'inviter à faire une

promenade hors de Toulouse parce que la présence d'un excommunié

dans la ville l'empêche de procéder à des ordinations, le comte

fera dire à son évêque "de vider au plus vite Toulouse et

tout le territoire de sa domination". Foulques commence par

faire parade de son intrépidité : "Ce n'est pas, dit-il, le

comte de Toulouse qui m'a fait évêque, ni est-ce par lui que j'ai

été colloqué en cette ville, ni pour lui; l'humilité

ecclésiastique m'a élu et je n'y suis venu par la violence d'un

prince; je n'en sortirai donc à cause de lui. Qu'il vienne, s'il ose

: je suis prêt à recevoir le couteau pour gagner la majesté

bienheureuse par le calice de la passion. Oui, vienne le tyran avec

ses soldats et ses armes, il me trouvera seul et désarmé :

j'attends le prix et je ne crains point ce que l'homme peut me faire"

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).

Parlant ainsi, Folquet élevait ses prérogatives au-dessus de celles du prince, comme le voulait le césaro-papisme de l'époque, époque où le pape n'était nul autre qu'Innocent III.

véritable

croisade comparable à celles qui avaient déferlé sur l'Orient

depuis deux siècles, «le comte, attaqué sur ses terres, menacé

d'un siège, n'a nul besoin de cet ennemi dans la place. Le jour où

Foulques poussera l'insolence jusqu'à l'inviter à faire une

promenade hors de Toulouse parce que la présence d'un excommunié

dans la ville l'empêche de procéder à des ordinations, le comte

fera dire à son évêque "de vider au plus vite Toulouse et

tout le territoire de sa domination". Foulques commence par

faire parade de son intrépidité : "Ce n'est pas, dit-il, le

comte de Toulouse qui m'a fait évêque, ni est-ce par lui que j'ai

été colloqué en cette ville, ni pour lui; l'humilité

ecclésiastique m'a élu et je n'y suis venu par la violence d'un

prince; je n'en sortirai donc à cause de lui. Qu'il vienne, s'il ose

: je suis prêt à recevoir le couteau pour gagner la majesté

bienheureuse par le calice de la passion. Oui, vienne le tyran avec

ses soldats et ses armes, il me trouvera seul et désarmé :

j'attends le prix et je ne crains point ce que l'homme peut me faire"

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 158).

Parlant ainsi, Folquet élevait ses prérogatives au-dessus de celles du prince, comme le voulait le césaro-papisme de l'époque, époque où le pape n'était nul autre qu'Innocent III.

Mais

ne nous laissons pas abuser par la haute rhétorique : «Le

chef de la Confrérie blanche  n'était à coup sûr ni seul ni

désarmé; et Raymond VI ne se souciait nullement de prendre à son

compte le meurtre d'un évêque. Le discours de Foulques était donc

une bravade gratuite et l'homme avait le sens de l'attitude

théâtrale. Au bout de quelques jours, lassé d'attendre un martyre

ou du moins une provocation qui ne venait pas sentant probablement

que sa popularité ne pouvait contrebalancer celle du comte, il

quitta la ville et se rendit au camp des croisés" «Z.

Oldenbourg. ibid. pp. 158-159). Car l'armée des croisés avançait

et les habitants de Toulouse avaient de quoi s'inquiéter. «La

guerre contre Toulouse avait bien commencé».

n'était à coup sûr ni seul ni

désarmé; et Raymond VI ne se souciait nullement de prendre à son

compte le meurtre d'un évêque. Le discours de Foulques était donc

une bravade gratuite et l'homme avait le sens de l'attitude

théâtrale. Au bout de quelques jours, lassé d'attendre un martyre

ou du moins une provocation qui ne venait pas sentant probablement

que sa popularité ne pouvait contrebalancer celle du comte, il

quitta la ville et se rendit au camp des croisés" «Z.

Oldenbourg. ibid. pp. 158-159). Car l'armée des croisés avançait

et les habitants de Toulouse avaient de quoi s'inquiéter. «La

guerre contre Toulouse avait bien commencé».

Les places fortes d'hérétiques tombaient les unes après les autres : «Or,

Toulouse, comme nous l'avons vu, n'était pas une ville hérétique;

les catholiques y étaient nombreux et influents.  L'année

précé-dente, les consuls avaient accompa-gné le comte à Rome pour

obtenir du pape la levée de l'interdit jeté sur leur ville. Les

Tou-lousains tiennent à faire la paix avec leur évêque; Foulques

leur répond par un ultimatum : qu'ils refusent obéissance à leur

seigneur excommunié et le chassent de la ville, sinon Toulouse est

mise au ban de l'Église. Cette proposition est repoussée avec

indignation et Foulques ordonne au clergé de quitter la ville, pieds

nus, emportant le Saint Sacrement. L'interdit est jeté à nouveau

sur la capitale et Toulouse devient la cité hérétique promise au

glaive des croisés» (Z.

Oldenbourg. ibid. p. 159).

L'année

précé-dente, les consuls avaient accompa-gné le comte à Rome pour

obtenir du pape la levée de l'interdit jeté sur leur ville. Les

Tou-lousains tiennent à faire la paix avec leur évêque; Foulques

leur répond par un ultimatum : qu'ils refusent obéissance à leur

seigneur excommunié et le chassent de la ville, sinon Toulouse est

mise au ban de l'Église. Cette proposition est repoussée avec

indignation et Foulques ordonne au clergé de quitter la ville, pieds

nus, emportant le Saint Sacrement. L'interdit est jeté à nouveau

sur la capitale et Toulouse devient la cité hérétique promise au

glaive des croisés» (Z.

Oldenbourg. ibid. p. 159).  Bref,

Toulouse apparaissait une nouvelle Jéricho et les croisés y étaient les nouveaux Israélites - revêtus de la chape des catholiques - venus afin de faire tomber ses murs. À l'instar de Rahab,

Folquet avait quitté la ville assiégée pour rejoindre son véritable

maître.

Bref,

Toulouse apparaissait une nouvelle Jéricho et les croisés y étaient les nouveaux Israélites - revêtus de la chape des catholiques - venus afin de faire tomber ses murs. À l'instar de Rahab,

Folquet avait quitté la ville assiégée pour rejoindre son véritable

maître.

Les tentatives de pourparlers échouèrent sans surprise, et Simon attaqua les forces coalisées autour de Raymond. Le roi d'Aragon, Pierre II, est tué. La débandade s'empare alors des coalisés : les Espagnols franchissent les Pyrénées et s'en retournent chez eux; les autres princes regagnent leurs comtés. C'est la victoire de Muret qui livre à Simon et à l'Église «un pays non pas encore vaincu, mais démoralisé par l'effondrement trop brutal d'un grand espoir».

«Tout comptes faits, c'est la ville de Toulouse qui aura, dans cette affaire payé le plus lourd tribut en vies humaines – et de loin. L'attaque forcenée de la chevalerie française contre l'infanterie toulousaine a été une tuerie plutôt qu'une bataille et, si les Français avaient à venger deux des leurs (Pierre de

Sissey et Roger des Essarts, vieux compa-gnons de Montfort, amenés prison-niers à Toulouse et cruellement torturés avant d'être achevés), Toulouse, "où il n'y a guère de maison qui ne pleurât quelqu'un", n'oubliera pas les massacrés et les noyés de Muret. Au lendemain de sa victoire, Simon ne marchera pas sur la capitale. Il semble bien que la ville immense, même désolée, désemparée, abandonnée par ses défenseurs, représente pour le vainqueur sinon un danger, du moins une source d'ennuis qu'il ne se sent pas encore de taille à affronter» (Z. Oldenbourg. ibid. p. 173).

Et

Folquet de tirer tout le prestige de l'affaire : «Les évêques

y entreront, Foulques en tête; ils essaient de négocier la

soumission de la ville; les consuls font traîner les pourparlers en

longueur, discutent sur le nombre des otages et finissent par refuser

de se soumettre. Montfort, cependant, passe le Rhône, poursuivant la

conquête et la soumission méthodique des domaines du comte et

attendant que, les autres provinces domptées, Toulouse lui tombe

entre les mains comme un fruit mûr»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 173-174). Comme

pour tant d'autres situations, l'inconstance fit que la victoire de

Muret ne signifiât pas la fin de la croisade albigeoise. Toulouse ne

pardonnait pas à son évêque le pitoyable rôle qu'il avait joué

dans la croisade et il n'osa reparaître dans la cité. Même les

citoyens catholiques, aidés en cela par les troubadours, ne

reculaient pas devant la haine de  l'Église : «L'Église,

pour ceux-là mêmes qui invo-quaient les saints et véné-raient les reliques, était l'ennemi par définition»

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 232). Le

Languedoc se vidait de ses richesses, jusqu'à ce que, comme disait

le Folquet de Dante : «les

bergers fussent transformés en loups».

Le pape Innocent III convoqua à Rome, pour novembre 1215, le quatrième concile de Latran, avec les

grandes assises

en

vue de résoudre les différents problèmes de la Chrétienté, plus

spécifiquement les hérésies. Le 14 novembre, les différents

comtes et barons accusés d'hérésie s'y trouvaient défendus par

Raymond-Roger, comte de Foix.

l'Église : «L'Église,

pour ceux-là mêmes qui invo-quaient les saints et véné-raient les reliques, était l'ennemi par définition»

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 232). Le

Languedoc se vidait de ses richesses, jusqu'à ce que, comme disait

le Folquet de Dante : «les

bergers fussent transformés en loups».

Le pape Innocent III convoqua à Rome, pour novembre 1215, le quatrième concile de Latran, avec les

grandes assises

en

vue de résoudre les différents problèmes de la Chrétienté, plus

spécifiquement les hérésies. Le 14 novembre, les différents

comtes et barons accusés d'hérésie s'y trouvaient défendus par

Raymond-Roger, comte de Foix.

Ce

dernier ne cesse de plaider l'orthodoxie catholique des princes

languedociens. Il les présente comme des victimes de la furie de

Simon de Montfort. Il omet le fait que sa propre sœur et sa femme

s'étaient faites parfaites dans des couvents cathares, ce que

Folquet ne tarde pas à lui rappeler : «Foulques,

pour provoquer l'indignation de l'assistance, parlera des

"...pèlerins dont le comte a tué et mis en pièces un si grand

nombre que le champ de Montgey en est encore couvert, que la France

les pleure encore et que tu (le comte?) en restes déshonoré! Là

dehors, devant la porte, tels sont les plaintes et les cris des

aveugles, des proscrits, des mutilés, qui ne peuvent plus marcher

sans qu'on les guide, que celui qui les a tués, estropiés, mutilés,

ne mérite plus de tenir terre!" (Foulques fait allusion au

massacre, par le comte de Foix, d'un contingent de croisés

allemands, près de Montgey.)»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 185-186).

Folquet ne tarde pas à lui rappeler : «Foulques,

pour provoquer l'indignation de l'assistance, parlera des

"...pèlerins dont le comte a tué et mis en pièces un si grand

nombre que le champ de Montgey en est encore couvert, que la France

les pleure encore et que tu (le comte?) en restes déshonoré! Là

dehors, devant la porte, tels sont les plaintes et les cris des

aveugles, des proscrits, des mutilés, qui ne peuvent plus marcher

sans qu'on les guide, que celui qui les a tués, estropiés, mutilés,

ne mérite plus de tenir terre!" (Foulques fait allusion au

massacre, par le comte de Foix, d'un contingent de croisés

allemands, près de Montgey.)»

(Z. Oldenbourg. ibid. pp. 185-186).

Le

comte de Foix s'emballe. Il met en doute la légitimité de la croisade.

Il se scandalise qu'on lui donne des actes de cruautés et

«contre-attaque

vigoureusement, et c'est l'évêque de Toulouse lui-même qu'il prend

à partie, l'accusant d'être le principal responsable de tout le mal

qui a été fait dans le Languedoc : "Quant à l'évêque qui

montre tant de véhémence, je vous dis qu'en sa personne, Dieu et

nous sommes trahis... Quand il a été élu évêque de Toulouse, un

tel incendie embrasa toute la terre que jamais il n'y aura assez

d'eau pour l'éteindre. À plus de cinq cent mille, grands et petits,

il y a fait perdre la vie, le corps et l'âme. Par la foi que je vous

dois, à ses actes, à ses paroles, à son maintien, il semble être

plutôt l'Antéchrist qu'un légat de Rome!"»

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 186). C'est ici que nous retrouvons les 500

000 victimes attribué à Folquet.

Le

comte de Foix s'emballe. Il met en doute la légitimité de la croisade.

Il se scandalise qu'on lui donne des actes de cruautés et

«contre-attaque

vigoureusement, et c'est l'évêque de Toulouse lui-même qu'il prend

à partie, l'accusant d'être le principal responsable de tout le mal

qui a été fait dans le Languedoc : "Quant à l'évêque qui

montre tant de véhémence, je vous dis qu'en sa personne, Dieu et

nous sommes trahis... Quand il a été élu évêque de Toulouse, un

tel incendie embrasa toute la terre que jamais il n'y aura assez

d'eau pour l'éteindre. À plus de cinq cent mille, grands et petits,

il y a fait perdre la vie, le corps et l'âme. Par la foi que je vous

dois, à ses actes, à ses paroles, à son maintien, il semble être

plutôt l'Antéchrist qu'un légat de Rome!"»

(Z. Oldenbourg. ibid. p. 186). C'est ici que nous retrouvons les 500

000 victimes attribué à Folquet.

À

l'issue des assises, c'est à la dépossession même de leurs droits, de

leurs terres et de leurs biens que pense le comte de Foix, aussi,

essaie-t-il de présenter la croisade comme  une vile entreprise de

banditisme, essayant toutefois d'en écarter la personne du pape. Ce qui

n'empê-chera pas ce dernier de remettre les posses-sions du comte de

Toulouse à son vainqueur, Simon de Montfort, et ce conformément à la règle des croisades : le vainqueur empoche le tout. Tout le comté sera

désormais entre les mains des croisés, poussant à l'exil les

détenteurs officiels des terres et des biens. Du même coup,

Folquet, Simon, Arnaud-Amaury (l'homme de Béziers!) se voyaient

lavés de leurs crimes tout en se partageant les biens des princes excommuniés.

une vile entreprise de

banditisme, essayant toutefois d'en écarter la personne du pape. Ce qui

n'empê-chera pas ce dernier de remettre les posses-sions du comte de

Toulouse à son vainqueur, Simon de Montfort, et ce conformément à la règle des croisades : le vainqueur empoche le tout. Tout le comté sera

désormais entre les mains des croisés, poussant à l'exil les

détenteurs officiels des terres et des biens. Du même coup,

Folquet, Simon, Arnaud-Amaury (l'homme de Béziers!) se voyaient

lavés de leurs crimes tout en se partageant les biens des princes excommuniés.

Malgré

la condamnation et l'exil, le vieux comte de Toulouse était reçu

avec les hommages dus à son rang lors de son passage à Marseille. Les assises

n'avaient pas mis fin à la croisade et les  hérétiques

continuaient à tenir tête aux croisés. Toulouse ne voulait pas se

rendre. Elle ne cessait de conso-lider ses fortifi-cations. En juin 1218,

Simon de Montfort est tué en menant l'assaut de la ville. Son fils

et héritier, Amaury de Montfort, à peine âgé de 20 ans, ne pourra

conserver les terres si mal acquises et Raymond VII de Toulouse, le

fils du comte dépossédé aux assises de Rome, récupérera son bien

patrimonial. Folquet termina sa vie à poursuivre les hérétiques du

Languedoc, traînant

avec lui un jeune prêcheur espagnol, Dominique de Guzmán,

qui travaillait à instituer les tribunaux de l'Inquisition. Il

mourut le 25 décembre 1231 dans sa ville de Toulouse où il avait

entretenu plus de vingt années de guerres meurtrières.

hérétiques

continuaient à tenir tête aux croisés. Toulouse ne voulait pas se

rendre. Elle ne cessait de conso-lider ses fortifi-cations. En juin 1218,

Simon de Montfort est tué en menant l'assaut de la ville. Son fils

et héritier, Amaury de Montfort, à peine âgé de 20 ans, ne pourra

conserver les terres si mal acquises et Raymond VII de Toulouse, le

fils du comte dépossédé aux assises de Rome, récupérera son bien

patrimonial. Folquet termina sa vie à poursuivre les hérétiques du

Languedoc, traînant

avec lui un jeune prêcheur espagnol, Dominique de Guzmán,

qui travaillait à instituer les tribunaux de l'Inquisition. Il

mourut le 25 décembre 1231 dans sa ville de Toulouse où il avait

entretenu plus de vingt années de guerres meurtrières.

Il

est évident que Dante n'a pas voulu voir la carrière épiscopale de

Folquet. Seul le troubadour dévoré par la passion

d'amour évoquait en lui les raisons pour lesquelles il le plaçait

dans la sphère de Vénus; autrement, Folquet aurait dû se retrouver

dans la sphère de Mars en tant qu'évêque militaire. Il est vrai que pour un Guelfe, la présence

des hérétiques représentait

une menace pour l'intégrité de la Chrétienté. Le fait de ne pas

vouloir voir

les horreurs commises par Folquet à Toulouse provient d'une censure

morale et toute personnelle puisqu'il n'hésitait pas à placer