|

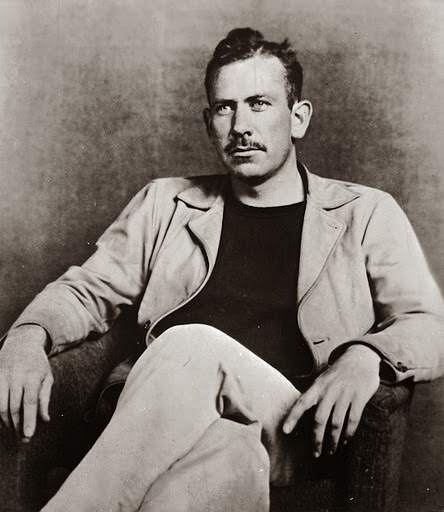

| John Haley. Caïn et Abel, lithographie |

LE CIRCUIT DE CAÏN

Il est convenu que d’un couple de jumeaux on demande

toujours lequel des deux est le méchant. La  remarque s’adresse moins

spécifiquement aux jumeaux puisque parfois, aussi, aux frères et aux sœurs. On pense

moins au fait à l’extraordinaire de la ressemblance qu’à l’étrangeté de voir

deux êtres si proches l’un de l’autre au point qu’ils deviennent des doubles poussés jusqu’à l’antagonisme.

Et là, nous entrons dans l’univers du fantastique.

remarque s’adresse moins

spécifiquement aux jumeaux puisque parfois, aussi, aux frères et aux sœurs. On pense

moins au fait à l’extraordinaire de la ressemblance qu’à l’étrangeté de voir

deux êtres si proches l’un de l’autre au point qu’ils deviennent des doubles poussés jusqu’à l’antagonisme.

Et là, nous entrons dans l’univers du fantastique.

Le fantastique, c’est-à-dire le doppelgänger. Ce mot d’origine allemande signifie tout simplement

un sosie, un «double» fantomatique d’une personne vivante, d’où son usage dans

les romans du XIXe siècle. On date l’origine du doppelgänger d’un roman de l’auteur  allemand Jean-Paul (Richter), Siebenkäs (1796), où le doppelgänger est définit comme «ceux qui

se voient eux-mêmes». William Wilson d’Edgar

Poe, Le portrait de Dorian Gray d’Oscar

Wilde, reprennent le thème et sont des nouvelles universellement connues et

repiquées de toutes sortes de façon par le cinéma, la bande dessinée, les

séries télé. Souvent, c’est un jumeau maléfique mort qui vient hanter son frère

vivant. Si nous passons du paranormal à la psychologie, nous associons au

double le phénomène de bilocation, l’ubiquité ou tout simplement le fait

d’apercevoir fugitivement sa propre image du coin de l’œil. Rien de fantastique

ici, seulement une sensation de l’étrange. Il est donc préférable de penser en

termes de «double» plutôt que de sosie, utilisé généralement dans le roman

policier, comme dans le conte de Boileau-Narcejac qui inspira le film

d’Hitchcock, Vertigo. Passé à la

superstition, le doppelgänger est

perçu comme un mauvais augure de mort et un Double

vu par des proches serait un signe de malchance ou de maladie à venir. Plus

qu’un thème romantique, le doppelgänger est

devenu un «symptôme» de notre temps car il ramène au cœur de l’existence le

thème de l’identité.

allemand Jean-Paul (Richter), Siebenkäs (1796), où le doppelgänger est définit comme «ceux qui

se voient eux-mêmes». William Wilson d’Edgar

Poe, Le portrait de Dorian Gray d’Oscar

Wilde, reprennent le thème et sont des nouvelles universellement connues et

repiquées de toutes sortes de façon par le cinéma, la bande dessinée, les

séries télé. Souvent, c’est un jumeau maléfique mort qui vient hanter son frère

vivant. Si nous passons du paranormal à la psychologie, nous associons au

double le phénomène de bilocation, l’ubiquité ou tout simplement le fait

d’apercevoir fugitivement sa propre image du coin de l’œil. Rien de fantastique

ici, seulement une sensation de l’étrange. Il est donc préférable de penser en

termes de «double» plutôt que de sosie, utilisé généralement dans le roman

policier, comme dans le conte de Boileau-Narcejac qui inspira le film

d’Hitchcock, Vertigo. Passé à la

superstition, le doppelgänger est

perçu comme un mauvais augure de mort et un Double

vu par des proches serait un signe de malchance ou de maladie à venir. Plus

qu’un thème romantique, le doppelgänger est

devenu un «symptôme» de notre temps car il ramène au cœur de l’existence le

thème de l’identité.

Voilà pourquoi le motif des jumeaux vient concrétiser le

double. Otto Rank, le célèbre psychanalyste, avait très bien compris qu’il

s’agissait d’une conséquence, non pas du phénomène de la naissance gémellaire,

mais  de la croyance en une âme double, l’une mortelle, l’autre immortelle.

Comme dans William Wilson, on a

l’impression que le «bon» est tué par le «mauvais» William Wilson. Un sentiment

de culpabilité pathologique anime cette confrontation qui accuse la soumission

du pervers à ses penchants mauvais, irrécupérable par le Moi collectif. Dans

les cultures primitives, souvent les jumeaux sont dotés de pouvoirs

supranaturels, notamment sur la vie et sur la mort, du fait qu’en venant au

monde le combattant amène son double immortel. Dans certaines cultures

antiques, ils sont associés au caractère civilisateur comme les constructeurs

et fondateurs de ville, Romulus et Remus. Chez les Dogons, ils donnent la

parole, tels les Nommo. Le paradoxe réside dans le fait que c’est par la fracture, le fratricide, que

s’opère l’œuvre civilisatrice; il devient indispensable que l’un des jumeaux tue l’autre, ce qui marquerait la condition de la

survie de l’autre, bref qui assurerait l’identité au survivant. Les doubles ne peuvent cohabiter dans le même monde, trop

petit pour accueillir une identité et son doppelgänger.

de la croyance en une âme double, l’une mortelle, l’autre immortelle.

Comme dans William Wilson, on a

l’impression que le «bon» est tué par le «mauvais» William Wilson. Un sentiment

de culpabilité pathologique anime cette confrontation qui accuse la soumission

du pervers à ses penchants mauvais, irrécupérable par le Moi collectif. Dans

les cultures primitives, souvent les jumeaux sont dotés de pouvoirs

supranaturels, notamment sur la vie et sur la mort, du fait qu’en venant au

monde le combattant amène son double immortel. Dans certaines cultures

antiques, ils sont associés au caractère civilisateur comme les constructeurs

et fondateurs de ville, Romulus et Remus. Chez les Dogons, ils donnent la

parole, tels les Nommo. Le paradoxe réside dans le fait que c’est par la fracture, le fratricide, que

s’opère l’œuvre civilisatrice; il devient indispensable que l’un des jumeaux tue l’autre, ce qui marquerait la condition de la

survie de l’autre, bref qui assurerait l’identité au survivant. Les doubles ne peuvent cohabiter dans le même monde, trop

petit pour accueillir une identité et son doppelgänger.

Le

conflit qui surgit au sein de la gémellité est structurel et dépasse les relations conjoncturelles entre les individus. Ce conflit se nourrit de

l’angoisse de ce que le judiciaire pourrait appeler «un vol d’identité». Ou

plus exactement un substitut identitaire. Ce grand malheur des parents qui adoptent un enfant pour en remplacer un autre, mort, comme dans le cas du peintre Salvador Dali; ou qui s’obstinent à les habiller l’un à l’image de l’autre pour que ceux qui ne s’en seraient pas aperçus reconnaissent qu’il s’agit bien là de  jumeaux. Ce plaisir, non dénué de sadisme, contribue à accentuer l’angoisse de l’identité. Les circons-tances qui font que l’Autre cesse d’être l’autre

pour devenir Moi proviennent toujours de crises intérieures. Ce malaise que nous ressentons précisément lorsque nous

rencontrons notre sosie ou que quelqu’un porte le même nom que soi. Cette

«inquiétante étrangeté», où la ressemblance à la fois nous séduit et nous

inquiète, comme le montre le dernier film de Denis Villeneuve Enemy (2014), appelle la mort de l’un

des deux identiques, car deux identités ne peuvent vivre sur terre nous

l’avons dit, et voilà pourquoi Romulus finit par tuer Remus sans quoi il aurait été

lui-même tué par son frangin. C’est Loki et Thor dans la mythologie germanique.

Pourtant, cela ne semble pas être le cas de Caïn et Abel.

jumeaux. Ce plaisir, non dénué de sadisme, contribue à accentuer l’angoisse de l’identité. Les circons-tances qui font que l’Autre cesse d’être l’autre

pour devenir Moi proviennent toujours de crises intérieures. Ce malaise que nous ressentons précisément lorsque nous

rencontrons notre sosie ou que quelqu’un porte le même nom que soi. Cette

«inquiétante étrangeté», où la ressemblance à la fois nous séduit et nous

inquiète, comme le montre le dernier film de Denis Villeneuve Enemy (2014), appelle la mort de l’un

des deux identiques, car deux identités ne peuvent vivre sur terre nous

l’avons dit, et voilà pourquoi Romulus finit par tuer Remus sans quoi il aurait été

lui-même tué par son frangin. C’est Loki et Thor dans la mythologie germanique.

Pourtant, cela ne semble pas être le cas de Caïn et Abel.

Lorsque j’avais six ans environ, dans ma classe, il y avait de grands tableaux, des reproductions de peintures plutôt kitsch présentant des scènes connues de l’histoire sainte. L’un de ces tableaux, vieux et jauni, montrait Caïn relevant son gourdin et, à ses pieds, le jeune et beau Abel, le crâne fracassé, avec une tache de sang brunâtre s’étendant sous sa tête. Le décor était constitués de grands rochers, de ronces et d’arbres sombres et lugubres. Parmi les premières scènes violentes que j’ai eu à voir, ce tableau m’est vaguement resté comme un souvenir inquiétant.

Pour les civilisations issues du judéo-christianisme, le

modèle du meurtre identitaire demeure le récit de Caïn et Abel, où nulle part

il n’est dit qu’ils étaient jumeaux. La Genèse (4,1) concède un droit d’aînesse

à Caïn. Puis vient Abel. «Or Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn

cultivait le sol». L’étymologie du nom pourrait provenir de Qayin qui signifierait

«forgeron». L’homme qui cultive la terre doit fabriquer des charrues, l’éleveur

n’a pas ce problème, aussi le récit fera-t-il de Caïn un constructeur de ville

(4,17). Délaissons l’anthropologie néolithique pour revenir au texte .jpg) mythique.

Rien n’oppose à prime abord Caïn et Abel au sein de la famille d’Adam. C’est

lorsque Caïn présente des produits du sol en offrande à Yahvé «et qu’Abel, de

son côté, [offre] des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse»

que la jalousie s’instille dans le cœur de Caïn. Rien ne dit que les offrandes de Caïn aient été de moindre qualité. «Or Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais

il n’agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le

visage abattu». En effet, pourquoi Dieu agréa-t-il l’offrande de l’un et refusa-t-il

celle de l’autre? Dieu est-il d’avantage carnivore que végétarien? Ce n’est

donc pas sans un certain étonnement qu’on lit la suite : «Yahvé dit à

Caïn : “Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu

es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n’es pas bien disposé,

le péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois

dominer!”» Admettons-le, Yahvé agit ici sournoisement. Il instille

volontairement la jalousie dans le cœur de Caïn par le geste d’accepter

l’offrande d’Abel. Il cultive le ressentiment de Caïn en le tourmentant sur la

culpabilité et le péché. C’est alors qu’intervient le timshel sur lequel l’écrivain américain Steinbeck érigea son roman À l’est d’Éden.

mythique.

Rien n’oppose à prime abord Caïn et Abel au sein de la famille d’Adam. C’est

lorsque Caïn présente des produits du sol en offrande à Yahvé «et qu’Abel, de

son côté, [offre] des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse»

que la jalousie s’instille dans le cœur de Caïn. Rien ne dit que les offrandes de Caïn aient été de moindre qualité. «Or Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais

il n’agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le

visage abattu». En effet, pourquoi Dieu agréa-t-il l’offrande de l’un et refusa-t-il

celle de l’autre? Dieu est-il d’avantage carnivore que végétarien? Ce n’est

donc pas sans un certain étonnement qu’on lit la suite : «Yahvé dit à

Caïn : “Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu

es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n’es pas bien disposé,

le péché n’est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois

dominer!”» Admettons-le, Yahvé agit ici sournoisement. Il instille

volontairement la jalousie dans le cœur de Caïn par le geste d’accepter

l’offrande d’Abel. Il cultive le ressentiment de Caïn en le tourmentant sur la

culpabilité et le péché. C’est alors qu’intervient le timshel sur lequel l’écrivain américain Steinbeck érigea son roman À l’est d’Éden.

On rappellera, dans le roman de Steinbeck, que Lee, le

serviteur chinois d’Adam Trask, se lance dans une  exégèse du fameux passage. «…this was the gold from our mining. “Thou

mayest”. The American Standard translation orders men to triumph over sin

(and you can call sin ignorance). The King James translation makes a promise in “Thou shalt”, meaning that men will

surely triumph over sin. But the Hebrew word timshel – “Thou mayest” – that gives a choice. For if “Thou mayest” – it is

also true that “Thou mayest not”. That makes a man great and that gives him

stature with the gods, for in his weakness and his filth and his murder of his

brother he has still the great choice. He can choose his course and fight it

through and win». L’interprétation timshel

renvoie donc au choix de commettre ou non le mal, ce qui est une lecture

augustinienne de la liberté telle qu’exprimée dans les œuvres de l’évêque

d’Hippone. Dans le conte de Poe William

Wilson, le personnage éponyme était soumis déjà à cette torture morale. Le

mauvais Wilson pouvait toujours supporter la présence de son double accusateur

et délateur. Thou mayest se

disait-il, repoussant son envie de vengeance. Ensuite, il s’encourageait du Thou shalt, essayant de réprimer ses

mœurs

exégèse du fameux passage. «…this was the gold from our mining. “Thou

mayest”. The American Standard translation orders men to triumph over sin

(and you can call sin ignorance). The King James translation makes a promise in “Thou shalt”, meaning that men will

surely triumph over sin. But the Hebrew word timshel – “Thou mayest” – that gives a choice. For if “Thou mayest” – it is

also true that “Thou mayest not”. That makes a man great and that gives him

stature with the gods, for in his weakness and his filth and his murder of his

brother he has still the great choice. He can choose his course and fight it

through and win». L’interprétation timshel

renvoie donc au choix de commettre ou non le mal, ce qui est une lecture

augustinienne de la liberté telle qu’exprimée dans les œuvres de l’évêque

d’Hippone. Dans le conte de Poe William

Wilson, le personnage éponyme était soumis déjà à cette torture morale. Le

mauvais Wilson pouvait toujours supporter la présence de son double accusateur

et délateur. Thou mayest se

disait-il, repoussant son envie de vengeance. Ensuite, il s’encourageait du Thou shalt, essayant de réprimer ses

mœurs  dépravées, trop fortes pour lui. Enfin, lorsque se présenta le Thou mayest not, il décida de tuer le

bon Wilson qui en mourant, lui disait «Tu

as vaincu, et je succombe. Mais dorénavant, tu es mort aussi, mort au Monde, au

Ciel et à l’espérance. En moi tu existais, et vois dans ma mort, vois par cette

image qui est la tienne, comme tu t’es radicalement assassiné toi-même». On

ne peut exprimer plus clairement l’impasse dans laquelle se trouve le doppelgänger. Il ne peut vivre avec son

double. Il ne peut survivre sans son double. Ce qui apparaît au départ comme

une alternative – tu peux comme tu peux ne pas – finit par devenir un aporie

fermé sur lui-même. Avec ou sans, le double identitaire te projette dans une

schizophrénie insoluble.

dépravées, trop fortes pour lui. Enfin, lorsque se présenta le Thou mayest not, il décida de tuer le

bon Wilson qui en mourant, lui disait «Tu

as vaincu, et je succombe. Mais dorénavant, tu es mort aussi, mort au Monde, au

Ciel et à l’espérance. En moi tu existais, et vois dans ma mort, vois par cette

image qui est la tienne, comme tu t’es radicalement assassiné toi-même». On

ne peut exprimer plus clairement l’impasse dans laquelle se trouve le doppelgänger. Il ne peut vivre avec son

double. Il ne peut survivre sans son double. Ce qui apparaît au départ comme

une alternative – tu peux comme tu peux ne pas – finit par devenir un aporie

fermé sur lui-même. Avec ou sans, le double identitaire te projette dans une

schizophrénie insoluble.

Dans le cas de Caïn, on le sait, la vengeance déploie sa

duplicité : «Caïn dit à son frère Abel : “Allons  dehors”, et, comme

ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua».

Débarrassé d’un frère gênant, comme dans le conte de Poe, Caïn n’est pas libre

pour autant, même si vengé. «Yahvé dit à Caïn : “Où est ton frère Abel?”

Il répondit : “Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?”» Si Caïn

pouvait ruser avec Abel, il ne le peut avec Yahvé qui sait. Et Caïn sait que

Yahvé sait. Qu’à cela ne tienne. Il relance, effrontément, suis-je le gardien de mon frère? C’est là la pierre d’achoppement

entre le thou mayest et le thou mayest not. Si Yahvé n’avait pas de

raison d’accepter les offrandes de Caïn, maintenant il s’en est trouvé une et c’est pour avoir su ce dénouement qu’il refusait les offrandes impures de l’aîné. La

réponse de Caïn rejaillit sur tout le verset 4 de la Genèse.

dehors”, et, comme

ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua».

Débarrassé d’un frère gênant, comme dans le conte de Poe, Caïn n’est pas libre

pour autant, même si vengé. «Yahvé dit à Caïn : “Où est ton frère Abel?”

Il répondit : “Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?”» Si Caïn

pouvait ruser avec Abel, il ne le peut avec Yahvé qui sait. Et Caïn sait que

Yahvé sait. Qu’à cela ne tienne. Il relance, effrontément, suis-je le gardien de mon frère? C’est là la pierre d’achoppement

entre le thou mayest et le thou mayest not. Si Yahvé n’avait pas de

raison d’accepter les offrandes de Caïn, maintenant il s’en est trouvé une et c’est pour avoir su ce dénouement qu’il refusait les offrandes impures de l’aîné. La

réponse de Caïn rejaillit sur tout le verset 4 de la Genèse.

«Yahvé reprit : “Qu’as-tu fait? Écoute le sang de ton

frère crier vers moi du sol! Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile

qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu

cultives le sol,  il ne te donnera plus son produit : tu seras un errant

parcourant la terre”. Alors Caïn dit à Yahvé : “Ma peine est trop lourde à

porter. Vois! Tu me bannis aujourd’hui du sol fertile, je devrai me cacher loin

de ta face et je serai un errant parcourant la terre : mais, le premier

venu me tuera!”» Mieux que son père

Adam, qui essayait de refiler la culpabilité sur la responsabilité de sa femme,

Ève, qui, elle, accusait le serpent tentateur, Caïn accepte immédiatement sa

faute. Avec lui naît le sentiment de culpabilité essentiel à toute

socialisation (je suis le gardien de mon frère). Comme l’écrit André-Marie

Gérard, dans son Dictionnaire de la

Bible (Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 175) : «Mais Yahvé ne veut pas

que le juste châtiment du coupable l’accule au désespoir et le livre à

l’aveugle vengeance humaine. Qui tuerait Caïn subirait lui-même la vengeance

divine : “sept fois”, c’est-à-dire la plus complète qui puisse être;

et pour que nul n’en ignore, Yahvé marque Caïn d’un “signe” avant qu’il ne

il ne te donnera plus son produit : tu seras un errant

parcourant la terre”. Alors Caïn dit à Yahvé : “Ma peine est trop lourde à

porter. Vois! Tu me bannis aujourd’hui du sol fertile, je devrai me cacher loin

de ta face et je serai un errant parcourant la terre : mais, le premier

venu me tuera!”» Mieux que son père

Adam, qui essayait de refiler la culpabilité sur la responsabilité de sa femme,

Ève, qui, elle, accusait le serpent tentateur, Caïn accepte immédiatement sa

faute. Avec lui naît le sentiment de culpabilité essentiel à toute

socialisation (je suis le gardien de mon frère). Comme l’écrit André-Marie

Gérard, dans son Dictionnaire de la

Bible (Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 1989, p. 175) : «Mais Yahvé ne veut pas

que le juste châtiment du coupable l’accule au désespoir et le livre à

l’aveugle vengeance humaine. Qui tuerait Caïn subirait lui-même la vengeance

divine : “sept fois”, c’est-à-dire la plus complète qui puisse être;

et pour que nul n’en ignore, Yahvé marque Caïn d’un “signe” avant qu’il ne

Cs’éloigne vers le pays de Nod, celui des “nomades” si l’on s’en réfère à la

racine dont le mot est tiré. […] Rien non plus qu’il appréhende de rencontrer

des exécuteurs sur les chemins de son exil. Quant au “signe” dont le marque

Yahvé, il pourrait être, sans dommage pour l’exégèse du passage, une noble

interprétation du signe tribal des Quénites, cicatrice ou tatouage; et

pourquoi pas d’ailleurs un symbole yahviste» (ibid. p. 176). C’est retiré à l’est d’Éden que Caïn pourra poursuivre sa misérable existence d’errant.

Une forte marque de régression suit le crime et la condamnation. L’homme qui

cultivait un sol riche et généreux se retrouve nomade, prédateur, errant,

damné. Comme le couple Adam et Ève rejeté du Paradis, la nouvelle condamnation

pousse d’un cran plus loin le processus de régression collective.

Cs’éloigne vers le pays de Nod, celui des “nomades” si l’on s’en réfère à la

racine dont le mot est tiré. […] Rien non plus qu’il appréhende de rencontrer

des exécuteurs sur les chemins de son exil. Quant au “signe” dont le marque

Yahvé, il pourrait être, sans dommage pour l’exégèse du passage, une noble

interprétation du signe tribal des Quénites, cicatrice ou tatouage; et

pourquoi pas d’ailleurs un symbole yahviste» (ibid. p. 176). C’est retiré à l’est d’Éden que Caïn pourra poursuivre sa misérable existence d’errant.

Une forte marque de régression suit le crime et la condamnation. L’homme qui

cultivait un sol riche et généreux se retrouve nomade, prédateur, errant,

damné. Comme le couple Adam et Ève rejeté du Paradis, la nouvelle condamnation

pousse d’un cran plus loin le processus de régression collective.

C’est toujours dans cet esprit du châtiment de Caïn que se

poursuit l’histoire du monde. Le Déluge devient une punition divine contre

l’humanité toute entière, à l’exception du patriarche Noé et de ses fils dont

on se demande comment il a pu les épargner considérant ce qui allait se passer

par la suite. Puis la terre se _-_Google_Art_Project.jpg) repeuple et les hommes étant ce qu’ils sont, le

péché de Caïn les poursuit : «L'œil était dans la tombe et regardait Caïn» (V. Hugo). C’est alors qu’on se heurte à la célèbre Tour de

Babel. Le texte indique l’art du forgeron et du bâtisseur de ville qu’était

celui de Caïn. Faut-il croire que Caïn a transmis cet art à sa descendance? «Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes

mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’orient [toujours à l’orient d’Éden],

ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils se

dirent l’un à l’autre : “Allons! Faisons des briques et cuisons-les au

feu!” La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils

dirent : “Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet

pénètre les cieux! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la

terre!” (G 11, 1-3). Il paraît inutile d’insister sur l’identité de Babel avec

Babylone et la tour avec la fameuse ziggourat. L’unité de la langue fait ici

ciment entre les individus, les bâtisseurs de la tour. Ce «front linguistique»

prétend s’ériger pour confronter Dieu, la Tour de Babel étant,

étymologiquement, la Porte du Ciel. Cette fois-ci, c’est Yahvé qui semble

angoissé de se retrouver face à un doppelgänger :

«Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient

bâties. Et Yahvé

repeuple et les hommes étant ce qu’ils sont, le

péché de Caïn les poursuit : «L'œil était dans la tombe et regardait Caïn» (V. Hugo). C’est alors qu’on se heurte à la célèbre Tour de

Babel. Le texte indique l’art du forgeron et du bâtisseur de ville qu’était

celui de Caïn. Faut-il croire que Caïn a transmis cet art à sa descendance? «Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes

mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’orient [toujours à l’orient d’Éden],

ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils se

dirent l’un à l’autre : “Allons! Faisons des briques et cuisons-les au

feu!” La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils

dirent : “Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet

pénètre les cieux! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la

terre!” (G 11, 1-3). Il paraît inutile d’insister sur l’identité de Babel avec

Babylone et la tour avec la fameuse ziggourat. L’unité de la langue fait ici

ciment entre les individus, les bâtisseurs de la tour. Ce «front linguistique»

prétend s’ériger pour confronter Dieu, la Tour de Babel étant,

étymologiquement, la Porte du Ciel. Cette fois-ci, c’est Yahvé qui semble

angoissé de se retrouver face à un doppelgänger :

«Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient

bâties. Et Yahvé  dit : “Voici que tous font un seul peuple et parlent une

seule langue, et tel est le début de leurs entreprises! Maintenant, aucun

dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons! Descendons! Et là,

confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres”.

Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de

bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le

langage de tous les habitants de la terre et c’est de là qu’il les dispersa sur

toute la face de la terre». En brouillant le langage et en le fractionnant en

langues incompréhensibles, l’unité du genre humain se voyait brisé et le doppelgänger de Dieu définitivement

vaincu. Comme l’écrit René Caillois, le

monument de l’orgueil était devenu

celui de la confusion. Pour les chrétiens, cette unité ne sera restaurée

que par la Pentecôte après la résurrection du Christ où les langues de feu

permettront aux apôtres de prêcher parmi tous les peuples de toutes les langues

de la terre pour recréer l’œkoumène originale prête à recevoir le message chrétien.

dit : “Voici que tous font un seul peuple et parlent une

seule langue, et tel est le début de leurs entreprises! Maintenant, aucun

dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons! Descendons! Et là,

confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres”.

Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de

bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le

langage de tous les habitants de la terre et c’est de là qu’il les dispersa sur

toute la face de la terre». En brouillant le langage et en le fractionnant en

langues incompréhensibles, l’unité du genre humain se voyait brisé et le doppelgänger de Dieu définitivement

vaincu. Comme l’écrit René Caillois, le

monument de l’orgueil était devenu

celui de la confusion. Pour les chrétiens, cette unité ne sera restaurée

que par la Pentecôte après la résurrection du Christ où les langues de feu

permettront aux apôtres de prêcher parmi tous les peuples de toutes les langues

de la terre pour recréer l’œkoumène originale prête à recevoir le message chrétien.

D’autres mythologies bibliques appliquent à Nemrod, le

«premier puissant de la terre», cette entreprise démentielle d’ériger une tour qui

s’élève jusqu’aux cieux. Cette association suffit à le précipiter dans l’Inferno  de Dante. Nemrod, que Dante

installe parmi les géants, était reconnu pour être un fier chasseur, un

peu à l’image des bas-reliefs que nous avons du roi Assurbanipal. Mais en

l’associant anachroniquement avec la Tour de Babel, le voilà devenu chasseur de

Dieu. Chasseur d’hommes aussi, une fois la confusion établie. Avec Nemrod naît

surtout la chasse au doppelgänger. Voilà

pourquoi il devient le premier «chef de l’État». Jaloux, comme Yahvé.

Bâtisseur, comme Caïn. Doté de la machine totalitaire qu’est l’État despotique

oriental, Nemrod va multiplier les meurtres tant sur une courbe géométrique que

sur une courbe arithmétique. En s’appropriant à lui seul le droit de laisser

vivre ou de faire mourir, il prend sur ses épaules les désirs de meurtres de

tous ses membres. Avec Nemrod commence l’ère des massacres, des génocides, des

guerres. Le bond quantitatif est aussi un bon qualitatif qui font paraître les

meurtriers cités par Dante comme auteurs de crimes relativement insignifiants.

de Dante. Nemrod, que Dante

installe parmi les géants, était reconnu pour être un fier chasseur, un

peu à l’image des bas-reliefs que nous avons du roi Assurbanipal. Mais en

l’associant anachroniquement avec la Tour de Babel, le voilà devenu chasseur de

Dieu. Chasseur d’hommes aussi, une fois la confusion établie. Avec Nemrod naît

surtout la chasse au doppelgänger. Voilà

pourquoi il devient le premier «chef de l’État». Jaloux, comme Yahvé.

Bâtisseur, comme Caïn. Doté de la machine totalitaire qu’est l’État despotique

oriental, Nemrod va multiplier les meurtres tant sur une courbe géométrique que

sur une courbe arithmétique. En s’appropriant à lui seul le droit de laisser

vivre ou de faire mourir, il prend sur ses épaules les désirs de meurtres de

tous ses membres. Avec Nemrod commence l’ère des massacres, des génocides, des

guerres. Le bond quantitatif est aussi un bon qualitatif qui font paraître les

meurtriers cités par Dante comme auteurs de crimes relativement insignifiants.

Focaccia Cancellieri, noble de Pistoia, qui coupa la main

d’un de ses cousins et en assassina ensuite le père; Sassolo Maschéroni,

Florentin qui tua un de ses oncles; Alberto Camiccione de’ Pazzi de Valdarno,

qui tua par trahison Ubertino, un parent… Rien de plus que des mafieux qui

règlent des comptes de famille. Aujourd’hui, tout cela relèverait du pur fait

divers. Mais dans le contexte où les rivalités mafieuses interpellaient tous

les citoyens, ces crimes étaient assez odieux pour mériter une mention dans les

enfers. Pour autant que le circuit de Caïn nous y conduit, cherchons ailleurs

la chasse ouverte par Nemrod aux doppelgängers.

Focaccia Cancellieri, noble de Pistoia, qui coupa la main

d’un de ses cousins et en assassina ensuite le père; Sassolo Maschéroni,

Florentin qui tua un de ses oncles; Alberto Camiccione de’ Pazzi de Valdarno,

qui tua par trahison Ubertino, un parent… Rien de plus que des mafieux qui

règlent des comptes de famille. Aujourd’hui, tout cela relèverait du pur fait

divers. Mais dans le contexte où les rivalités mafieuses interpellaient tous

les citoyens, ces crimes étaient assez odieux pour mériter une mention dans les

enfers. Pour autant que le circuit de Caïn nous y conduit, cherchons ailleurs

la chasse ouverte par Nemrod aux doppelgängers.

La rivalité jalouse ne contredit pas le conflit des

identités. On pourrait dire que la première est conséquence «naturelle» du

second. Ici, je marquerai une nette différence entre l’envie et la jalousie,

même si on les tient trop souvent pour synonyme. L’envie marque un désir

d’objet. L’envieux veut ce que l’autre possède, en particulier des biens

détachés de sa personne : des richesses, des terres, des positions

sociales, etc. Le  jaloux est un désir subjectif. Le jaloux veut être ce que

quelqu’un d’autre est. C’est un envie ontolo-gique. Être comme. Être pareil à.

Bref, être identique à un Autre, un modèle, un substitut, etc. On le trouve

dans le désir mimétique en établissant des rivalités entre amoureux pour un

même objet. Mais la jalousie monte plus haut; elle va jusqu’au désir

d’anéantissement de l’Autre pour être certain que le Moi sera sans duplication.

Le fratricide passe alors de l’existentiel à l’essentiel. Le fratricide

existentiel, mû aussi bien par l’envie que par la compétition, se retrouve dans

les cas d’Absalom et de d’Amnon ou encore dans la loi du fratricide ottoman. Par contre, la rivalité d’Étéocle et

Polynice et celle de Romulus et de Remus, appartiennent à la jalousie essentielle. Avec le cas psychopathologique de Pierre Rivière, le fratricide atteint un niveau difficilement explicable à l'esprit humain. Comme si nous atteignions enfin le fond du puits dantesque.

jaloux est un désir subjectif. Le jaloux veut être ce que

quelqu’un d’autre est. C’est un envie ontolo-gique. Être comme. Être pareil à.

Bref, être identique à un Autre, un modèle, un substitut, etc. On le trouve

dans le désir mimétique en établissant des rivalités entre amoureux pour un

même objet. Mais la jalousie monte plus haut; elle va jusqu’au désir

d’anéantissement de l’Autre pour être certain que le Moi sera sans duplication.

Le fratricide passe alors de l’existentiel à l’essentiel. Le fratricide

existentiel, mû aussi bien par l’envie que par la compétition, se retrouve dans

les cas d’Absalom et de d’Amnon ou encore dans la loi du fratricide ottoman. Par contre, la rivalité d’Étéocle et

Polynice et celle de Romulus et de Remus, appartiennent à la jalousie essentielle. Avec le cas psychopathologique de Pierre Rivière, le fratricide atteint un niveau difficilement explicable à l'esprit humain. Comme si nous atteignions enfin le fond du puits dantesque.

La Bible offre un autre cas célèbre de fratricide. Celui

des fils de David, Absalom et Amnon. Ce cas est envieux dans la mesure où il

place la rivalité des deux frères autour de l’inceste sororal. Amnon, le fils

aîné que David a eu d’Ahinoham, convoite Tamar, sa demi-sœur qui, comme Absalom

son frère, sont nés de Maaka. Comme il se meure d’amour pour elle et ne

sait comment la séduire, son perfide conseiller, Yonadab, lui suggère une ruse.

Amnon fait semblant d’être très malade et demande que sa sœur vienne sous sa

tente lui préparer des beignets. Lorsqu’elle les lui apport à son alcôve, Amnon

s’empare d’elle «“Viens, couche avec moi, ma sœur!” Mais elle lui

répondit : “Non, mon frère! Ne me violente pas, car on n’agit pas ainsi en

Israël, ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte? Et toi,

tu serais comme un infâme en Israël! Maintenant parle donc au roi : il ne

refusera pas de me donner à toi”. Mais il ne voulut pas l’entendre, il la

maîtrisa et, lui faisant violence, il coucha avec elle». En effet, Tamar n’est

que la demi-sœur d’Amnon et David pourrait bien «réinterpréter» la loi en la

faveur de son fils bien-aimé. Aussi, ce n’est pas le désir amoureux qui motive

ici Amnon, mais celui de la force, de la puissance de défier la loi et se

passer des consentements de Tamar aussi bien que de David. Ce qui arrive par la

suite est conforme à ce qu’avait annoncé Tamar.

Lorsqu’elle les lui apport à son alcôve, Amnon

s’empare d’elle «“Viens, couche avec moi, ma sœur!” Mais elle lui

répondit : “Non, mon frère! Ne me violente pas, car on n’agit pas ainsi en

Israël, ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte? Et toi,

tu serais comme un infâme en Israël! Maintenant parle donc au roi : il ne

refusera pas de me donner à toi”. Mais il ne voulut pas l’entendre, il la

maîtrisa et, lui faisant violence, il coucha avec elle». En effet, Tamar n’est

que la demi-sœur d’Amnon et David pourrait bien «réinterpréter» la loi en la

faveur de son fils bien-aimé. Aussi, ce n’est pas le désir amoureux qui motive

ici Amnon, mais celui de la force, de la puissance de défier la loi et se

passer des consentements de Tamar aussi bien que de David. Ce qui arrive par la

suite est conforme à ce qu’avait annoncé Tamar.

«Alors Amnon se prit à la haïr très fort – la haine qu’il

lui voua surpassait l’amour dont il l’avait aimée – et Amnon lui dit :

“Lève-toi ! Va-t’en !” Elle lui dit : “Non, mon frère, me

chasser serait pire que l’autre mal que  tu m’as fait”. Mais il ne voulut pas

l’écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : “Débar-

tu m’as fait”. Mais il ne voulut pas

l’écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : “Débar-

rasse moi de cette fille, jette-la dehors et verrouille la porte derrière elle!” […] Tamar, prenant de la poussière, la jeta sur sa tête, elle déchira la tunique à longue manches qu’elle portait, mit la main sur sa tête et s’en alla, poussant des cris en marchant. Son frère Absalom lui dit : “Serait-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi ; c’est ton frère, ne prends pas cette affaire à cœur”. Tamar demeura abandonnée, dans la maison de son frère Absalom. Lorsque le roi David apprit toute cette histoire, il en fut très irrité, mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, qu’il aimait parce que c’était son premier-né. Quant à Absalom, il n’adressa pas la parole à Amnon, car Absalom s’était pris de haine pour Amnon à cause de la violence qu’il avait faite à sa sœur Tamar». La haine de Absalom pour Amnon ne relève donc pas du doppelgänger mais de l’humiliation des enfants nés du sein de Maaka par celui né du sein d’Ahinoham. D’autre part, l’attitude du roi David apparaît comme une réaction de faiblesse. On n’imagine pas un patricien romain réagir ainsi. Elle n’est pas étrangère à la vindicte qu’Absalom prendra plus tard contre son père, le portant jusqu’à le défier par une révolte ouverte.

Mais, pour le moment, Absalom en est à ruminer sa vengeance

contre Amnon. Deux ans plus tard, «Absalom prépare un festin de roi, et il

donna cet ordre à ses serviteurs : “Faites attention! Lorsque le cœur d’Amnon sera mis en gaîté par le vin et que je vous dirai : ‘Frappez

Amnon!’ vous le mettrez à mort. N’ayez pas peur : n’est-ce pas moi qui

vous l’ai ordonné? Prenez courage et montrez-vous vaillants». Les

serviteurs agirent tel que commandé et firent justice du péché d’Amnon.

Apprenant le fratricide, le roi David leva son armée contre Absalom qui s’enfuit à l’étranger où il résida pendant trois ans, attendant que la peine et

la colère du roi soient enfin apaisées pour revenir. Le fratricide d’Absalom

apparaît donc moins

Mais, pour le moment, Absalom en est à ruminer sa vengeance

contre Amnon. Deux ans plus tard, «Absalom prépare un festin de roi, et il

donna cet ordre à ses serviteurs : “Faites attention! Lorsque le cœur d’Amnon sera mis en gaîté par le vin et que je vous dirai : ‘Frappez

Amnon!’ vous le mettrez à mort. N’ayez pas peur : n’est-ce pas moi qui

vous l’ai ordonné? Prenez courage et montrez-vous vaillants». Les

serviteurs agirent tel que commandé et firent justice du péché d’Amnon.

Apprenant le fratricide, le roi David leva son armée contre Absalom qui s’enfuit à l’étranger où il résida pendant trois ans, attendant que la peine et

la colère du roi soient enfin apaisées pour revenir. Le fratricide d’Absalom

apparaît donc moins  motivé par l’envie que par les ressentiments aussi bien envers

son frère qu’envers son père. Ce drame familial a inspiré la littérature occidentale, en particulier le roman de William Faulkner, Absalom Absalom! (1936), qui ramène le drame dans le sud des

États-Unis après la guerre de Sécession.

motivé par l’envie que par les ressentiments aussi bien envers

son frère qu’envers son père. Ce drame familial a inspiré la littérature occidentale, en particulier le roman de William Faulkner, Absalom Absalom! (1936), qui ramène le drame dans le sud des

États-Unis après la guerre de Sécession.

Étéocle, Polynice, Ismène et Antigone sont les enfants du

mariage incestueux entre Œdipe et sa mère Jocaste. Dans la mythologie grecque,

après le suicide de cette dernière et l’exil d’Œdipe, Robert Graves raconte que

«Polynice et son frère jumeau Étéocle avaient été élus conjointement rois de

Thèbes […]. Ils se mirent d’accord pour régner alternativement pendant une

année, mais Étéocle, à qui il échut de régner le premier, ne voulut pas

abandonner son trône, au terme de l’année, et, invoquant les mauvaises

intentions de Polynice, il le bannit de la ville» (R. Graves. Les mythes grecs,

t. 2, Paris, Fayard, (rééd. Pluriel, # 8400, 1967, §106, p. 13). Polynice se

rend alors à Colone pour obtenir la bénédiction d’Œdipe dans son projet de

lever une armée contre Étéocle. Contrairement à David, Œdipe maudit son

fils : «Va, maudit, chassé et renié par ton père, le plus scélérat des

hommes, emporte avec toi ces imprécations que je fais contre toi, afin que tu

ne t’empares point de la terre, que tu ne retournes jamais dans le creux Argos,

mais que tu tombes sous la main fraternelle et que tu égorges celui par qui tu

as été chassé!» Bien étrange malédiction que Sophocle prête à la bouche du

vieil aveugle! C’est l’épisode tragique des Sept

contre Thèbes. Au bout de cette guerre féroce et sans issue, Polynice «pour

faire cesser l’effusion de sang, proposa que la succession au trône soit

décidée en un combat singulier avec Étéocle. Étéocle accepta le défi, et, au

cours d’un combat acharné, chacun blessa l’autre» à

pendant une

année, mais Étéocle, à qui il échut de régner le premier, ne voulut pas

abandonner son trône, au terme de l’année, et, invoquant les mauvaises

intentions de Polynice, il le bannit de la ville» (R. Graves. Les mythes grecs,

t. 2, Paris, Fayard, (rééd. Pluriel, # 8400, 1967, §106, p. 13). Polynice se

rend alors à Colone pour obtenir la bénédiction d’Œdipe dans son projet de

lever une armée contre Étéocle. Contrairement à David, Œdipe maudit son

fils : «Va, maudit, chassé et renié par ton père, le plus scélérat des

hommes, emporte avec toi ces imprécations que je fais contre toi, afin que tu

ne t’empares point de la terre, que tu ne retournes jamais dans le creux Argos,

mais que tu tombes sous la main fraternelle et que tu égorges celui par qui tu

as été chassé!» Bien étrange malédiction que Sophocle prête à la bouche du

vieil aveugle! C’est l’épisode tragique des Sept

contre Thèbes. Au bout de cette guerre féroce et sans issue, Polynice «pour

faire cesser l’effusion de sang, proposa que la succession au trône soit

décidée en un combat singulier avec Étéocle. Étéocle accepta le défi, et, au

cours d’un combat acharné, chacun blessa l’autre» à  mort et Créon, leur oncle,

prit alors le commandement de l’armée thébaine, poussant à la déroute les

armées ennemies (R. Graves. Ibid. p.

16). Créon acceptera de rendre les hommages de la pompe royale à Étéocle, mais

le rebelle, Polynice restera sans sépulture, l’accusant de trahison et d’avoir

attaqué Thèbes. On sait le parti que tirèrent Eschyle et Sophocle de ce drame à

la fois familial et politique. Si on en reste au point de vue strictement

moral, la faute de la tragédie relève d’Étéocle qui n’a pas respecté l’entente

de l’alternance des frères-rois. Par contre, du point de vue politique, Étéocle

incarne lesens de l’unité de la Cité et

par le fait même il a été le plus fort et Polynice n’avait qu’à s’abstenir de

s’opposer à son frère. Pire, il outragea la Cité en passant des alliances avec

les ennemis de Thèbes et mêler la guerre civile à la guerre entre cités. En

opposant Étéocle et Polynice dans un combat ultime avec la mort des deux

frères, la tragédie poursuit la malédiction rattachée à Œdipe et à sa

progéniture.

mort et Créon, leur oncle,

prit alors le commandement de l’armée thébaine, poussant à la déroute les

armées ennemies (R. Graves. Ibid. p.

16). Créon acceptera de rendre les hommages de la pompe royale à Étéocle, mais

le rebelle, Polynice restera sans sépulture, l’accusant de trahison et d’avoir

attaqué Thèbes. On sait le parti que tirèrent Eschyle et Sophocle de ce drame à

la fois familial et politique. Si on en reste au point de vue strictement

moral, la faute de la tragédie relève d’Étéocle qui n’a pas respecté l’entente

de l’alternance des frères-rois. Par contre, du point de vue politique, Étéocle

incarne lesens de l’unité de la Cité et

par le fait même il a été le plus fort et Polynice n’avait qu’à s’abstenir de

s’opposer à son frère. Pire, il outragea la Cité en passant des alliances avec

les ennemis de Thèbes et mêler la guerre civile à la guerre entre cités. En

opposant Étéocle et Polynice dans un combat ultime avec la mort des deux

frères, la tragédie poursuit la malédiction rattachée à Œdipe et à sa

progéniture.

Il ne faut pas écarter le fait que la succession par

alternance créait une situation ambiguë entre Étéocle et Polynice qui n’était

pas celle d’Amnon et d’Absalom. En plus d’être jumeaux, Étéocle et Polynice, se

succédant tour à tour, apparaissaient aux yeux des thébains comme deux

identiques. C’est-à-dire qu’ils se valaient l’un l’autre et créaient ainsi une

situation de Doppelgänger, Polynice

repoussé comme méchant double alors qu’Étéocle s’était mis en état d’être la

figure royale, donc positive. La mort des deux jumeaux sur le champ de bataille

dans un duel anticipe la conclusion que Poe donnera à William Wilson. Les deux

frères ne pouvaient exister ensemble, ils ne peuvent toutefois pas vivre l’un

sans l’autre.

Il ne faut pas écarter le fait que la succession par

alternance créait une situation ambiguë entre Étéocle et Polynice qui n’était

pas celle d’Amnon et d’Absalom. En plus d’être jumeaux, Étéocle et Polynice, se

succédant tour à tour, apparaissaient aux yeux des thébains comme deux

identiques. C’est-à-dire qu’ils se valaient l’un l’autre et créaient ainsi une

situation de Doppelgänger, Polynice

repoussé comme méchant double alors qu’Étéocle s’était mis en état d’être la

figure royale, donc positive. La mort des deux jumeaux sur le champ de bataille

dans un duel anticipe la conclusion que Poe donnera à William Wilson. Les deux

frères ne pouvaient exister ensemble, ils ne peuvent toutefois pas vivre l’un

sans l’autre.

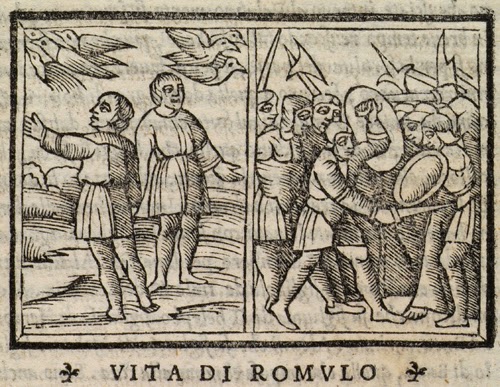

.JPG) Ce qui vaut pour Étéocle et Polynice le vaut encore plus

pour Romulus et Remus, les jumeaux fondateurs de l’Urbs, la ville de Rome. Du

moins, c’est ce qu’en dit l’historien Tite-Live. Tout dans les récits de la

fondation de Rome ramène au duel génellaire. Romulus et Remus sont les fils

jumeau de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars. Leur oncle, roi d’Albe qui a

dépossédé son frère Ascagne fils d’Énée noble troyen ayant fui l’invasion

grecque, Amulius, s’entend pour se débarrasser de ses petits-neveux, de peur

qu’en grandissant, ils réclament leur part d’héritage étant fils d’une vestale

qui avait fait vœu de chasteté. Il ordonne qu’on les jette dans le Tibre. Comme

Moïse, les enfants sont abandonnés dans un panier sur le fleuve. Ils dérivent,

protégés par Mars, jusqu’au mont Palatin. «C’est bien, en effet, à cette

véritable “colline inspirée” du site romain et de la légende des origines de la

Ville qu’est liée, de manière indissociable, la geste de Romulus : c’est

au pied du Palatin que vient échouer le berceau où avaient été mis les deux

jumeaux sur ordre de leur grand-oncle, l’usurpateur Amulius, qui voulait les

faire périr dans les eaux du Tibre;

Ce qui vaut pour Étéocle et Polynice le vaut encore plus

pour Romulus et Remus, les jumeaux fondateurs de l’Urbs, la ville de Rome. Du

moins, c’est ce qu’en dit l’historien Tite-Live. Tout dans les récits de la

fondation de Rome ramène au duel génellaire. Romulus et Remus sont les fils

jumeau de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars. Leur oncle, roi d’Albe qui a

dépossédé son frère Ascagne fils d’Énée noble troyen ayant fui l’invasion

grecque, Amulius, s’entend pour se débarrasser de ses petits-neveux, de peur

qu’en grandissant, ils réclament leur part d’héritage étant fils d’une vestale

qui avait fait vœu de chasteté. Il ordonne qu’on les jette dans le Tibre. Comme

Moïse, les enfants sont abandonnés dans un panier sur le fleuve. Ils dérivent,

protégés par Mars, jusqu’au mont Palatin. «C’est bien, en effet, à cette

véritable “colline inspirée” du site romain et de la légende des origines de la

Ville qu’est liée, de manière indissociable, la geste de Romulus : c’est

au pied du Palatin que vient échouer le berceau où avaient été mis les deux

jumeaux sur ordre de leur grand-oncle, l’usurpateur Amulius, qui voulait les

faire périr dans les eaux du Tibre; c’est encore au Palatin qu’en pleine

époque classique, on pouvait voir une cabane pieusement et réguliè-rement

entretenue et où avaient vécu, disait-on, Romulus et Remus, au milieu des

bergers qui les avaient sauvés et recueillis; c’est sur le Palatin, alors

que son frère Remus choisit l’Aventin, que Romulus se place pour observer le

vol des oiseaux favorables (des vautours !), dont l’apparition

signifierait l’approbation des dieux à son projet de fondation, et c’est donc

sur la colline survolée par douze vautours que la légende nous le montre,

fondant une cité à laquelle il donnera le nom de Rome. Rome serait ainsi née

sur le Palatin et, s’il faut en croire la légende, c’est là qu’on doit chercher

les signes archéologiques de l’avènement de la cité» (A. Grandazzi. La fondation de Rome, Paris, Les Belles

Lettres, Col. Pluriel, # 8820, 1991, p. 248).

c’est encore au Palatin qu’en pleine

époque classique, on pouvait voir une cabane pieusement et réguliè-rement

entretenue et où avaient vécu, disait-on, Romulus et Remus, au milieu des

bergers qui les avaient sauvés et recueillis; c’est sur le Palatin, alors

que son frère Remus choisit l’Aventin, que Romulus se place pour observer le

vol des oiseaux favorables (des vautours !), dont l’apparition

signifierait l’approbation des dieux à son projet de fondation, et c’est donc

sur la colline survolée par douze vautours que la légende nous le montre,

fondant une cité à laquelle il donnera le nom de Rome. Rome serait ainsi née

sur le Palatin et, s’il faut en croire la légende, c’est là qu’on doit chercher

les signes archéologiques de l’avènement de la cité» (A. Grandazzi. La fondation de Rome, Paris, Les Belles

Lettres, Col. Pluriel, # 8820, 1991, p. 248).

Vite oublié l’épisode de la louve qui allaita les deux

jumeaux arrivés sains et saufs au Palatin. En fait, cet épisode dit plus sur

l’ambiguïté gémellaire du doppelgänger que

l’on y voit à première vue. Michel Serres le rappelle dès l’ouverture de son

essai sur Rome Le livre des

fondations : «Romulus et Remus, jumeaux albains abandonnés, tètent le

sein sec de la louve, je dis sein sec puisque en latin la louve indique la

putain, une putain de lupanar. Faux fils de putain, vrais fils de vestale et de

Mars, légendaires, fils de violence et de viol, fils du dieu de la guerre et

d’une prêtresse chaste et sauvage, Romulus et Remus sont petits-fils aussi de

frères ennemis. Le meurtre entre les frères n’a pas commencé aujourd’hui.

Romulus, donc, tue Remus et il fonde Rome. […] Romulus tue Remus et Rome fut

fondée» (M. Serres. Rome Le livre des

fondations, Paris, Grasset & Fasquelles, Col. Pluriel, # 873, 1983, p.

21). Serres fait référence ici au combat mythologique entre Hercule et Cacus,

et c’est à Hercule que Romulus sacrifie après le fratricide.

Vite oublié l’épisode de la louve qui allaita les deux

jumeaux arrivés sains et saufs au Palatin. En fait, cet épisode dit plus sur

l’ambiguïté gémellaire du doppelgänger que

l’on y voit à première vue. Michel Serres le rappelle dès l’ouverture de son

essai sur Rome Le livre des

fondations : «Romulus et Remus, jumeaux albains abandonnés, tètent le

sein sec de la louve, je dis sein sec puisque en latin la louve indique la

putain, une putain de lupanar. Faux fils de putain, vrais fils de vestale et de

Mars, légendaires, fils de violence et de viol, fils du dieu de la guerre et

d’une prêtresse chaste et sauvage, Romulus et Remus sont petits-fils aussi de

frères ennemis. Le meurtre entre les frères n’a pas commencé aujourd’hui.

Romulus, donc, tue Remus et il fonde Rome. […] Romulus tue Remus et Rome fut

fondée» (M. Serres. Rome Le livre des

fondations, Paris, Grasset & Fasquelles, Col. Pluriel, # 873, 1983, p.

21). Serres fait référence ici au combat mythologique entre Hercule et Cacus,

et c’est à Hercule que Romulus sacrifie après le fratricide. Le fratricide de Romulus sert de doublet de l’autre, comme on en trouve dans les

Évangiles : «Les dieux passent avant les rois. Un héros devient dieu aux

lieux où le jumeau devient roi. Hercule monte sur l’autel, Romulus sur le

trône. Romulus a tué Remus, Hercule a tué Cacus. Romulus a risqué sa vie dans

la bataille à mort, au milieu de la tourbe. Hercule a risqué sa vie dans la

foule des pâtres du voisinage, tous venus secourir Cacus. Hercule a été reconnu

dieu, fils de dieu par Évandre, Romulus cherche la reconnaissance, il cherche

une légitimité. La légende intervient au milieu du récit légendaire par

changement de langue, par changement de registre, de ton, par changement

d’échelle, d’état, d’espace et de temps, on dirait une métalangue. […] Remus

vient de mourir, soit tué par son frère au voisinage des murailles, de l’autre

bord de leur dessin, soit frappé au milieu de la foule, de la tourbe, qui

discutait passionnément à propos des vautours. Mort déchiré au milieu des

vautours. Romulus, resté seul, sacrifie. Or il sacrifie à Hercule, parmi

d’autres rites albains…» (M. Serres. Ibid.

pp. 22 et 23).

Le fratricide de Romulus sert de doublet de l’autre, comme on en trouve dans les

Évangiles : «Les dieux passent avant les rois. Un héros devient dieu aux

lieux où le jumeau devient roi. Hercule monte sur l’autel, Romulus sur le

trône. Romulus a tué Remus, Hercule a tué Cacus. Romulus a risqué sa vie dans

la bataille à mort, au milieu de la tourbe. Hercule a risqué sa vie dans la

foule des pâtres du voisinage, tous venus secourir Cacus. Hercule a été reconnu

dieu, fils de dieu par Évandre, Romulus cherche la reconnaissance, il cherche

une légitimité. La légende intervient au milieu du récit légendaire par

changement de langue, par changement de registre, de ton, par changement

d’échelle, d’état, d’espace et de temps, on dirait une métalangue. […] Remus

vient de mourir, soit tué par son frère au voisinage des murailles, de l’autre

bord de leur dessin, soit frappé au milieu de la foule, de la tourbe, qui

discutait passionnément à propos des vautours. Mort déchiré au milieu des

vautours. Romulus, resté seul, sacrifie. Or il sacrifie à Hercule, parmi

d’autres rites albains…» (M. Serres. Ibid.

pp. 22 et 23).

Alors que Caïn et Polynice, les révoltés, sont les porteurs

du fratricide et condamnés par cet acte, Romulus est justifié par le modèle

herculéen. Mais, comme Caïn, Romulus apparaît comme un fondateur de ville : «La légende affirme que Rome comme ville ne naît pas d’un miracle,

mais d’un coup de force. D’une volonté. Plantés l’un sur l’Aventin, l’autre sur

le Palatin, Remus et Romulus comptent les oiseaux qui doivent signifier le

choix des dieux entre ces jumeaux. Six vautours d’abord, puis douze. Qui a

gagné ? Celui qui a vu le premier, ou celui qui a vu plus d’oiseaux ?

De toute évidence, l’augure est illisible» (J. Gaillard. Rome, le temps, les choses, s.v., Actes Sud, Col. Babel # 262,

1995, pp. 35-36). Le métalangage est aussi indéchiffrable que les augures.

Vraie ou fausse légende, la morale est  évidente et les deux jumeaux ne peuvent

fonder chacun une ville sans que l’autre ne se porte à sa destruction :

«Là-dessus, des Grecs feraient une dissertation, pèseraient le pour et le

contre, instruiraient une casuistique et chercheraient où est la ruse. Les

Romains, sachant qu’ils ne savent pas lire, ont l’ordinaire comportement des

hommes en cas de telle rivalité : ils se battent. Comme des chiffonniers,

comme des hooligans, bande contre bande, supporters contre supporters. C’est la

première version donnée par Tite-Live : il s’ensuit que Remus est tué,

vive Romulus. Autre version que la mémoire a retenue – plus dramatique, et sans

doute plus forte : Romulus a pris la charrue, tracé un sillon, Remus le

nargue en bondissant par-dessus ce mur symbolique ; Romulus le tue, vive

Romulus. Et qui proclame : “Périsse ainsi quiconque franchira mes

murailles !” (J. Gaillard. Ibid. p.

36).

évidente et les deux jumeaux ne peuvent

fonder chacun une ville sans que l’autre ne se porte à sa destruction :

«Là-dessus, des Grecs feraient une dissertation, pèseraient le pour et le

contre, instruiraient une casuistique et chercheraient où est la ruse. Les

Romains, sachant qu’ils ne savent pas lire, ont l’ordinaire comportement des

hommes en cas de telle rivalité : ils se battent. Comme des chiffonniers,

comme des hooligans, bande contre bande, supporters contre supporters. C’est la

première version donnée par Tite-Live : il s’ensuit que Remus est tué,

vive Romulus. Autre version que la mémoire a retenue – plus dramatique, et sans

doute plus forte : Romulus a pris la charrue, tracé un sillon, Remus le

nargue en bondissant par-dessus ce mur symbolique ; Romulus le tue, vive

Romulus. Et qui proclame : “Périsse ainsi quiconque franchira mes

murailles !” (J. Gaillard. Ibid. p.

36).

Étrange synchronisme qui nous fait retrouver la charrue de Caïn entre les mains de Romulus. Les chrétiens s’en serviront pour créer un syncrétisme le moment venu. Mais, en aucun cas Remus n’est le doublet d’Abel. Il a mérité son sort, comme Polynice. Le récit mythologique de Romulus efface en un sens le «signe» porté par Caïn. Le péché du fratricide est effacé par l’Urbs appelée à devenir éternelle; à devenir éternellement le centre du monde chrétien.

Gaillard poursuit : «Deux versions, dont l’une, la

première, énonce simplement la loi du plus fort de deux groupes; c’est une

manière de voir comment se règlent souvent les conflits politiques. Par une

violence confuse, une rixe sans loi et sans doute sans esprit. L’autre version

dit bien qu’il y a des morts utiles, et c’est déjà une loi politique, dont la

République fera grand usage. Affreux en soi, le  fratricide peut prendre des airs

de sacrifice. Néanmoins, le recours à cette force brutale fait froid dans le

dos, et, à l’heure des guerres civiles, le meurtre romuléen donnera des

cauchemars aux Romains – parce qu’il est profondément primitif et radical.

C’est le radicalisme qui fait les rois : Romulus supprime son frère comme

Alexandre tranche le nœud gordien, d’un bon coup de glaive. La priorité va à

celui qui a osé faire, à ce laboureur qui n’entend pas perdre son temps à

discuter, et trace le rempart tandis que les autres en sont encore à se battre

pour savoir qui conduira les bœufs. S’il a raison, les dieux lui donneront

raison. Et si son frère lui donne tort, il le tue. Pragmatiquement. Pour sortir

de l’impasse. Et bien faire comprendre qu’on ne plaisante pas avec la Ville.

C’est sérieux. La gravitas peut, le

cas échéant, se révéler contondante» (J. Gaillard. Ibid. pp. 36-37). On comprend comment l’Église du Christ, née à

Jérusalem, s’est vite transposée à Rome où les nouveaux jumeaux devenaient les

apôtres martyres Pierre et Paul, sacrifiés tous deux par l’imperium de Néron.

Romulus et Remus des origines réconciliés dans

fratricide peut prendre des airs

de sacrifice. Néanmoins, le recours à cette force brutale fait froid dans le

dos, et, à l’heure des guerres civiles, le meurtre romuléen donnera des

cauchemars aux Romains – parce qu’il est profondément primitif et radical.

C’est le radicalisme qui fait les rois : Romulus supprime son frère comme

Alexandre tranche le nœud gordien, d’un bon coup de glaive. La priorité va à

celui qui a osé faire, à ce laboureur qui n’entend pas perdre son temps à

discuter, et trace le rempart tandis que les autres en sont encore à se battre

pour savoir qui conduira les bœufs. S’il a raison, les dieux lui donneront

raison. Et si son frère lui donne tort, il le tue. Pragmatiquement. Pour sortir

de l’impasse. Et bien faire comprendre qu’on ne plaisante pas avec la Ville.

C’est sérieux. La gravitas peut, le

cas échéant, se révéler contondante» (J. Gaillard. Ibid. pp. 36-37). On comprend comment l’Église du Christ, née à

Jérusalem, s’est vite transposée à Rome où les nouveaux jumeaux devenaient les

apôtres martyres Pierre et Paul, sacrifiés tous deux par l’imperium de Néron.

Romulus et Remus des origines réconciliés dans  la vocation chrétienne de

l’Urbs. S’il est possible de tuer son frère parce qu’il ne rejoint pas la Vraie

Foi, c’est parce que la mythologie romaine enseigne ce qui ne se trouve pas

dans la mythologie biblique. Caïn, Absalom sont aussi faibles qu’ils sont

envieux. Étéocle et Romulus aussi forts qu’ils sont tyranniques. Des premiers

naissent les villes; des seconds les États. Abel, Amnon, Polynice, Remus

peuvent être doux, violents, rebelles, outrecuidants, peu importe ils sont

stériles, voire une menace pour la civilisation. Ne cherchons pas d’autres

morales que celle de Machiavel et c’est pour cela que l’auteur du Prince fut le commentateur le plus

brillant de Tite-Live.

Nous comprenons également que l’avenir du fratricide procédera de l’envie des

forts et de la jalousie identitaire des faibles qui n'auront pas reconnu leur force.

la vocation chrétienne de

l’Urbs. S’il est possible de tuer son frère parce qu’il ne rejoint pas la Vraie

Foi, c’est parce que la mythologie romaine enseigne ce qui ne se trouve pas

dans la mythologie biblique. Caïn, Absalom sont aussi faibles qu’ils sont

envieux. Étéocle et Romulus aussi forts qu’ils sont tyranniques. Des premiers

naissent les villes; des seconds les États. Abel, Amnon, Polynice, Remus

peuvent être doux, violents, rebelles, outrecuidants, peu importe ils sont

stériles, voire une menace pour la civilisation. Ne cherchons pas d’autres

morales que celle de Machiavel et c’est pour cela que l’auteur du Prince fut le commentateur le plus

brillant de Tite-Live.

Nous comprenons également que l’avenir du fratricide procédera de l’envie des

forts et de la jalousie identitaire des faibles qui n'auront pas reconnu leur force.

Tel fut le cas de César Borgia, précisément le héros de Machiavel et qui l’inspira pour sa rédaction du Prince. César Borgia a-t-il couché avec sa sœur, comme Amnon avec Tamar? Le sait-on vraiment nous qui ne prêtons qu’aux riches? Mais qu’il ait tué son frère, ça nous le savons, et si inceste il y a eu, il ne fut pas à l’origine de l’assassinat du duc de Gandie.

Le duc de Gandie (1476-1497), frère aîné de César Borgia et fils préféré de son père, le pape Alexandre VI, subit un destin aussi tragique que bien des jeunes gens au cours des vendettas italiennes sous la  Renaissance. Juan Borgia «n’avait pas les qualités nécessaires pour devenir le valeureux condottieri rêvé par son père, ni même celles lui permettant de devenir simplement un bon capitaine. Jeune, beau, riche, Juan Borgia ne désirait rien d’autre que jouir des avantages offerts par la vie et passer son temps dans la compagnie des femmes qui lui plaisaient…» (M. Bellonci. Lucrèce Borgia, Paris, Plon, rééd. Livre de poche Col. historique, # 679-680, s.d., pp. 48-49). Mais le frère de Juan, César, ne partageait pas la même admiration pour son frère. Les deux frères se tenaient en inimitié pour le contrôle de la Romagne. Dans un climat de complots, de traquenards de délinquants, le crime se produisit au sortir d’un souper chez la Vannozza, le 14 juin 1497, où le duc de Gandie et son frère César étaient reçus par leur mère. Il n’y eut aucun témoin de l’affaire, aucun spectacle offert en guise de pédagogie politique, aucun mot d’humaniste pour racheter le tout. La conjuration se transformait en crime crapuleux et l’homme d’élite se retrouva dans la cloaca maxima, la vase des égouts de Rome : «Finalement un certain Giorgio Schiavone, qui était couché dans une barque amarrée au bord du Tibre, où il gardait une cargaison de bois, fut interrogé. Il dit qu’il avait vu deux hommes à pied sortir de la rue à gauche de l’hôpital de Saint-Gérôme des Esclavons, sur la route qui mène du château Saint-Ange à l’église de Sainte-Marie du Peuple en longeant le fleuve, tout près du moderne pont Cavour, à côté de la fontaine. C’était juste après le lever du soleil. Ils regardèrent autour d’eux pour voir s’il n’y avait

Renaissance. Juan Borgia «n’avait pas les qualités nécessaires pour devenir le valeureux condottieri rêvé par son père, ni même celles lui permettant de devenir simplement un bon capitaine. Jeune, beau, riche, Juan Borgia ne désirait rien d’autre que jouir des avantages offerts par la vie et passer son temps dans la compagnie des femmes qui lui plaisaient…» (M. Bellonci. Lucrèce Borgia, Paris, Plon, rééd. Livre de poche Col. historique, # 679-680, s.d., pp. 48-49). Mais le frère de Juan, César, ne partageait pas la même admiration pour son frère. Les deux frères se tenaient en inimitié pour le contrôle de la Romagne. Dans un climat de complots, de traquenards de délinquants, le crime se produisit au sortir d’un souper chez la Vannozza, le 14 juin 1497, où le duc de Gandie et son frère César étaient reçus par leur mère. Il n’y eut aucun témoin de l’affaire, aucun spectacle offert en guise de pédagogie politique, aucun mot d’humaniste pour racheter le tout. La conjuration se transformait en crime crapuleux et l’homme d’élite se retrouva dans la cloaca maxima, la vase des égouts de Rome : «Finalement un certain Giorgio Schiavone, qui était couché dans une barque amarrée au bord du Tibre, où il gardait une cargaison de bois, fut interrogé. Il dit qu’il avait vu deux hommes à pied sortir de la rue à gauche de l’hôpital de Saint-Gérôme des Esclavons, sur la route qui mène du château Saint-Ange à l’église de Sainte-Marie du Peuple en longeant le fleuve, tout près du moderne pont Cavour, à côté de la fontaine. C’était juste après le lever du soleil. Ils regardèrent autour d’eux pour voir s’il n’y avait  personne, puis s’en retour-nèrent. Ils furent suivis par deux autres, qui, après avoir aussi regardé aux alentours, firent un signal. Quelqu’un monté sur un cheval blanc sortit alors de la ruelle avec le corps d’un homme à travers de sa bête. Deux hommes à pied marchaient à côté en tenant ce corps pour l’empêcher de tomber. Ils arrivèrent ainsi jusqu’au bord du fleuve, à l’endroit où l’on vidait les chariots d’ordure. Le cheval fut tourné la croupe vers le Tibre, les deux hommes prirent le cadavre par les mains et par les pieds et le lancèrent dans le courant de toute leur force, le plus loin possible. Le cavalier leur demanda s’il était enfoncé et ils répondirent : "Oui messire". Il regarda alors le fleuve, aperçut le manteau du mort qui flottait et demanda ce qu’était cet objet noir. On jeta des pierres pour le faire couler. Puis ils s’en allèrent tous, y compris les deux premiers qui étaient restés à regarder. Quand on demanda au témoin pourquoi il n’avait pas parlé plus tôt, il répondit qu’il avait vu jeter là nuitamment au fleuve cent cadavres et que nul ne s’en était inquiété. On fit draguer le fleuve par trois cents bateliers et pécheurs. Vers l’heure des vêpres le cadavre du duc fut retrouvé avec la gorge coupée et huit autres blessures. Il était tout habillé, ses gants encore à sa ceinture et trente ducats dans sa bourse, ce qui prouvait qu’il n’avait pas été tué par des voleurs mais pour des raisons personnelles. Il avait les mains liées» (L. Collison-Morley. Histoire des Borgia, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 90-91).

personne, puis s’en retour-nèrent. Ils furent suivis par deux autres, qui, après avoir aussi regardé aux alentours, firent un signal. Quelqu’un monté sur un cheval blanc sortit alors de la ruelle avec le corps d’un homme à travers de sa bête. Deux hommes à pied marchaient à côté en tenant ce corps pour l’empêcher de tomber. Ils arrivèrent ainsi jusqu’au bord du fleuve, à l’endroit où l’on vidait les chariots d’ordure. Le cheval fut tourné la croupe vers le Tibre, les deux hommes prirent le cadavre par les mains et par les pieds et le lancèrent dans le courant de toute leur force, le plus loin possible. Le cavalier leur demanda s’il était enfoncé et ils répondirent : "Oui messire". Il regarda alors le fleuve, aperçut le manteau du mort qui flottait et demanda ce qu’était cet objet noir. On jeta des pierres pour le faire couler. Puis ils s’en allèrent tous, y compris les deux premiers qui étaient restés à regarder. Quand on demanda au témoin pourquoi il n’avait pas parlé plus tôt, il répondit qu’il avait vu jeter là nuitamment au fleuve cent cadavres et que nul ne s’en était inquiété. On fit draguer le fleuve par trois cents bateliers et pécheurs. Vers l’heure des vêpres le cadavre du duc fut retrouvé avec la gorge coupée et huit autres blessures. Il était tout habillé, ses gants encore à sa ceinture et trente ducats dans sa bourse, ce qui prouvait qu’il n’avait pas été tué par des voleurs mais pour des raisons personnelles. Il avait les mains liées» (L. Collison-Morley. Histoire des Borgia, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1951, pp. 90-91).

La postérité, comme les enquêteurs de l’époque, se sont perdus en conjecture sur l’assassinat du duc de Gandie, mais les soupçons reviennent toujours sur son frère César. Le pape, son père, en fit une crise -  momentanée - de désespoir : «Alexandre était accablé de douleur à l’idée que le fils en qui il avait mis ses espérances pour la future gloire de sa maison eût été jeté au Tibre "comme de l’ordure". Enfermé dans sa chambre et pleurant amèrement, il refusa de manger et de boire pendant trois jours» (L. Collison-Morley. ibid. p. 92). Puis, l’ordinaire reprit le dessus, le silence tacite du pape laissant prise à la violence licencieuse de son fils pervers : «Quelques mois plus tard, une tragédie encore plus mystérieuse, mais moins retentissante, fit marcher toutes les langues. Des pécheurs avaient sorti du Tibre le cadavre d’un jeune homme d’une extraordinaire beauté, premier camérier de Sa Sainteté, et l’un de ses favoris. Bientôt l’on chuchota tout bas que César Borgia était le meurtrier. Il aurait poignardé le jeune homme, réfugié sous le manteau d’Alexandre VI, dans les bras de son père indigné. "Le sang aurait rejailli sur le visage du pape dont messire Perotto était le favori." Une fois de plus on se perdait en conjectures sur les raisons de ce meurtre et, faute de mieux, on laissait entendre que César avait puni l’amant de sa sœur, la blonde Lucrèce que Pinturicchio

momentanée - de désespoir : «Alexandre était accablé de douleur à l’idée que le fils en qui il avait mis ses espérances pour la future gloire de sa maison eût été jeté au Tibre "comme de l’ordure". Enfermé dans sa chambre et pleurant amèrement, il refusa de manger et de boire pendant trois jours» (L. Collison-Morley. ibid. p. 92). Puis, l’ordinaire reprit le dessus, le silence tacite du pape laissant prise à la violence licencieuse de son fils pervers : «Quelques mois plus tard, une tragédie encore plus mystérieuse, mais moins retentissante, fit marcher toutes les langues. Des pécheurs avaient sorti du Tibre le cadavre d’un jeune homme d’une extraordinaire beauté, premier camérier de Sa Sainteté, et l’un de ses favoris. Bientôt l’on chuchota tout bas que César Borgia était le meurtrier. Il aurait poignardé le jeune homme, réfugié sous le manteau d’Alexandre VI, dans les bras de son père indigné. "Le sang aurait rejailli sur le visage du pape dont messire Perotto était le favori." Une fois de plus on se perdait en conjectures sur les raisons de ce meurtre et, faute de mieux, on laissait entendre que César avait puni l’amant de sa sœur, la blonde Lucrèce que Pinturicchio  avait peinte, trois ou quatre ans auparavant, sous les traits de sainte Catherine d’Alexandrie. Hypothèse toute gratuite, bien entendu. Lucrèce, en juillet 1498, épousait le duc de Bisenglie, fils du roi de Naples, Alphonse II, jeune homme d’une grande beauté et d’un caractère charmant qui conquit aussitôt le cœur de sa jeune femme. Ils s’aimèrent passionnément, on n’en saurait douter, car tous les rapports du temps parlent de leur gaieté, de leur exubérance, de leur bonheur. Puis ils eurent un fils et la joie d’Alexandre VI fut si grande qu’il fit notifier la naissance de l’enfant à tous les ambassadeurs et à tous les cardinaux. Mais quelques mois plus tard, le duc de Bisenglie était assailli, sur les degrés du Vatican, par une bande de spadassins et grièvement blessé à la tête, au bras et à la jambe. Transporté dans les appartements pontificaux, gardé, sur l’ordre du pape, par seize estafiers, il fut si bien soigné par sa femme qu’il entra bientôt en convalescence. Un jour, César, récemment fait duc de Valentinois par le nouveau roi de France, Louis XII, pénétra en coup de vent dans la chambre du duc, en chassa tout le monde, puis donna l’ordre à son bourreau qui l’accompagnait, d’étrangler le jeune homme sous ses yeux. Le désespoir de Lucrèce fut si grand qu’il excita une compassion universelle. Quant au pape, depuis la mort du duc de Gandie, "jeté comme une ordure dans le Tibre", il avait

avait peinte, trois ou quatre ans auparavant, sous les traits de sainte Catherine d’Alexandrie. Hypothèse toute gratuite, bien entendu. Lucrèce, en juillet 1498, épousait le duc de Bisenglie, fils du roi de Naples, Alphonse II, jeune homme d’une grande beauté et d’un caractère charmant qui conquit aussitôt le cœur de sa jeune femme. Ils s’aimèrent passionnément, on n’en saurait douter, car tous les rapports du temps parlent de leur gaieté, de leur exubérance, de leur bonheur. Puis ils eurent un fils et la joie d’Alexandre VI fut si grande qu’il fit notifier la naissance de l’enfant à tous les ambassadeurs et à tous les cardinaux. Mais quelques mois plus tard, le duc de Bisenglie était assailli, sur les degrés du Vatican, par une bande de spadassins et grièvement blessé à la tête, au bras et à la jambe. Transporté dans les appartements pontificaux, gardé, sur l’ordre du pape, par seize estafiers, il fut si bien soigné par sa femme qu’il entra bientôt en convalescence. Un jour, César, récemment fait duc de Valentinois par le nouveau roi de France, Louis XII, pénétra en coup de vent dans la chambre du duc, en chassa tout le monde, puis donna l’ordre à son bourreau qui l’accompagnait, d’étrangler le jeune homme sous ses yeux. Le désespoir de Lucrèce fut si grand qu’il excita une compassion universelle. Quant au pape, depuis la mort du duc de Gandie, "jeté comme une ordure dans le Tibre", il avait  beaucoup vieilli et était victime de fréquentes syncopes…» (F. Bérence. Michel-Ange, Paris, La Colombe, 1947, pp. 115-116). Si César Borgia assassina par jalousie incestueuse son beau-frère, le duc de Bisenglie, c’est par jalousie filiale qu’il tua Juan, son frère aîné. César supportait difficilement l’idée d’être le second dans la famille : second après son frère, second après son beau-frère. Juan n’était pas moins pervers que César et César pas plus aimé de sa sœur que le duc de Bisenglie, les circonstances des luttes romaines créaient l’occasion à ce surhomme d’accomplir ses crimes personnels, multipliant les souvenirs d’une «nuit, le cadavre découvert, beau de cette désespérante beauté qui masque le visage des jeunes morts…» (M. Bellonci. op. cit. p. 108).

beaucoup vieilli et était victime de fréquentes syncopes…» (F. Bérence. Michel-Ange, Paris, La Colombe, 1947, pp. 115-116). Si César Borgia assassina par jalousie incestueuse son beau-frère, le duc de Bisenglie, c’est par jalousie filiale qu’il tua Juan, son frère aîné. César supportait difficilement l’idée d’être le second dans la famille : second après son frère, second après son beau-frère. Juan n’était pas moins pervers que César et César pas plus aimé de sa sœur que le duc de Bisenglie, les circonstances des luttes romaines créaient l’occasion à ce surhomme d’accomplir ses crimes personnels, multipliant les souvenirs d’une «nuit, le cadavre découvert, beau de cette désespérante beauté qui masque le visage des jeunes morts…» (M. Bellonci. op. cit. p. 108).