|

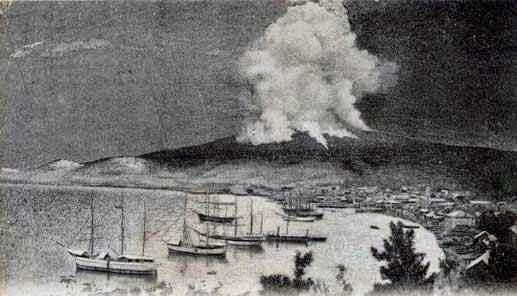

| Jeune Martiniquais regardant les ruines de Saint-Pierre, 1902 |

torpiller les projets du

seigneur de Ferrare, répandit contre lui les accu-

torpiller les projets du

seigneur de Ferrare, répandit contre lui les accu-sations les plus ou-

tragean-

tes. Le temps de sa magis-

trature étant expiré, del Cassero fut mandé à Milan par Maffeo Visconti pour y remplir d’identiques fonctions. C’est lorsqu’il se rendait dans cette ville, passant à Oriaco, entre Venise et Padoue, qu’il fut assailli et tué par les sicaires d’Azzon. C’est ainsi que Portirelli nous livre l’histoire du podestat. On raconte qu’en s’enfuyant, del Cassero se serait embarrassé les pieds dans les boues et les joncs d’un marais où il avait cherché un refuge, devenant ainsi une proie facile pour ses poursuivants. Il est certain que la stratégie de Cassero lui valut une haine indéfectible de la part d’Azzon III et que sa mort gratuite et violente en fut le résultat. Répandre inutilement du mal sur un ennemi n’est pas le meilleur moyen de se faire apprécier, et les campagnes négatives dont nous sommes témoins aujourd’hui lors de scrutins démocratiques n’aident pas à faire apprécier la qualité de jugement des électeurs qui y adhèrent.

L’historien Tomassi a voulu discréditer la légende en

affirmant, dans son Histoire de Sienne, que

le comte Nello, son époux, ne se porta contre elle à un tel excès que pour

satisfaire son désir de passer à de secondes noces en épousant la comtesse

Marguerite de Santa Fiora, jeune et riche. Néanmoins, une autre version, la

plus accréditée peut-être parce qu’elle est la plus odieuse, la Pia,

coupable envers son mari, aurait été surprise et emmenée par lui dans la

Maremme. Alors livrée à l’action lente, mais certaine de cet air pestilentiel,

elle aurait expié, par une longue agonie suivie de la mort, l’outrage fait à un

époux respectable. Ce supplice atroce, commis avec un tel sang-froid, n’est

pourtant pas repris par tous. Bref, le Dante nous laisse dans l’incertitude,

sinon que la Pia fut bien tuée par son époux. Adultère ou convoitise de la part

de l’une ou de l’autre? le résultat est le même. Les uns n’existent que dans la

mesure où ils sont utiles pour les caprices des autres.

L’historien Tomassi a voulu discréditer la légende en

affirmant, dans son Histoire de Sienne, que

le comte Nello, son époux, ne se porta contre elle à un tel excès que pour

satisfaire son désir de passer à de secondes noces en épousant la comtesse

Marguerite de Santa Fiora, jeune et riche. Néanmoins, une autre version, la

plus accréditée peut-être parce qu’elle est la plus odieuse, la Pia,

coupable envers son mari, aurait été surprise et emmenée par lui dans la

Maremme. Alors livrée à l’action lente, mais certaine de cet air pestilentiel,

elle aurait expié, par une longue agonie suivie de la mort, l’outrage fait à un

époux respectable. Ce supplice atroce, commis avec un tel sang-froid, n’est

pourtant pas repris par tous. Bref, le Dante nous laisse dans l’incertitude,

sinon que la Pia fut bien tuée par son époux. Adultère ou convoitise de la part

de l’une ou de l’autre? le résultat est le même. Les uns n’existent que dans la

mesure où ils sont utiles pour les caprices des autres. auditeur de rote et le tua sur son siège même, lui

coupant la tête qu’il emporta hors de Rome en s’enfu-

auditeur de rote et le tua sur son siège même, lui

coupant la tête qu’il emporta hors de Rome en s’enfu-yant : «C’estoit, dit Grangier, un grand voleur, mais libéral tout outre, si bien qu’il ne desroboit à autre intention que pour donner aux uns et aux autres; n’ayant jamais tué ou permis que l’on tuast un prisonnier qui venoit entre ses mains, mais vouloit qu’eux-mesmes se missent à rançon, et puys leur en rendoit une bonne partie; ce qu’entendant le pape Boniface, le fit venir à Romme, et l’honora du titre de chevalier, lui donnant moyen de vivre honorablement suivant sa qualité». Ce fait servit de précédent pour ses successeurs, car on a vu des bandits célèbres, achetés par le gouvernement trop faible pour les punir, être parfois chargés de la police des chemins où ils avaient exercé leurs brigandages. On a qu’à penser à Vidocq, ancien bandit recruté sous la Restauration comme chef de police.

Ce type de meurtre sanglant et vindicatif alterne, parmi ceux qui entourent Dante, avec des actes de

violence où la passion conduit de manière burlesque à des destins tragiques.

Voici Cione ou Ciacco de’ Tarlati, d’une famille noble et puissante d’Arezzo.

En poursuivant les Bostoli, ses ennemis, son cheval l’emporta dans l’Arno où il

se noya. J’ignore si le vocable «tarla, ou tarlais» pour désigner un maladroit

ne viendrait pas de ce Cione de’ Tarlati! Puis, c’est au tour de Frederigo

Novello, fils du comte Guiddode Battifolle. Il aurait été tué traitreusement,

selon Volpi, par un de la famille Bostoli, surnommé il Fornainolo, le Boulanger.

Ce type de meurtre sanglant et vindicatif alterne, parmi ceux qui entourent Dante, avec des actes de

violence où la passion conduit de manière burlesque à des destins tragiques.

Voici Cione ou Ciacco de’ Tarlati, d’une famille noble et puissante d’Arezzo.

En poursuivant les Bostoli, ses ennemis, son cheval l’emporta dans l’Arno où il

se noya. J’ignore si le vocable «tarla, ou tarlais» pour désigner un maladroit

ne viendrait pas de ce Cione de’ Tarlati! Puis, c’est au tour de Frederigo

Novello, fils du comte Guiddode Battifolle. Il aurait été tué traitreusement,

selon Volpi, par un de la famille Bostoli, surnommé il Fornainolo, le Boulanger..JPG) haut niveau de

compor-

haut niveau de

compor-tement, au stade de Kohlberg, était peu courant à une époque où la loi du talion pré-

dominait et la vendetta la façon la plus courante de résoudre les conflits entre familles. Puis vient le comte Orso. On disait d’Orso qu’il était de la famille des Alberti et qu’il fut tué en trahison par les siens. D’autres, au contraire, prétendent qu’il ait été fils du comte Napoléone de Carbaïa, et disent qu’il fut tué par son oncle, le comte Alberto de Mangona. Tous ces noms n’ont cessé d’intriguer les enquêteurs de la petite histoire italienne tant elle foisonne de noms et de crimes locaux sordides.

l’envie. De plus, n’avait-il pas

accusé lui-même la reine, sans preuves, d’avoir empoisonné le prince Louis,

l’aîné des enfants royaux du premier mariage? La reine Marie n’avait donc fait

qu’user de représailles. Selon Achille Jubinal, Pierre de La Brosse n’aurait

pas la basse extraction qu’on lui aurait attribué. Ses ancêtres auraient pris

leur nom d’un lieu noble en Touraine, appelé la Broce, et lui-même, loin d’avoir été le barbier de saint Louis,

était intitulé dans une ordonnance du roi, rendue en 1248, «escuyer ou officier

domestique en la maison royale». Après avoir épousé Philippa de Saint-Venant,

il reçut du roi la châtellenie de Nogent-le-Roi; puis le monarque le nomma

chambellan, charge dans laquelle il fut confirmé par Philippe le Hardi. On

terminera ce tour d’horizon avec cette âme lombarde qui se nommerait Sordel ou

Sordello. Né à Mantoue (qui n’est pas en Lombardie pourtant), nous ne savons

l’envie. De plus, n’avait-il pas

accusé lui-même la reine, sans preuves, d’avoir empoisonné le prince Louis,

l’aîné des enfants royaux du premier mariage? La reine Marie n’avait donc fait

qu’user de représailles. Selon Achille Jubinal, Pierre de La Brosse n’aurait

pas la basse extraction qu’on lui aurait attribué. Ses ancêtres auraient pris

leur nom d’un lieu noble en Touraine, appelé la Broce, et lui-même, loin d’avoir été le barbier de saint Louis,

était intitulé dans une ordonnance du roi, rendue en 1248, «escuyer ou officier

domestique en la maison royale». Après avoir épousé Philippa de Saint-Venant,

il reçut du roi la châtellenie de Nogent-le-Roi; puis le monarque le nomma

chambellan, charge dans laquelle il fut confirmé par Philippe le Hardi. On

terminera ce tour d’horizon avec cette âme lombarde qui se nommerait Sordel ou

Sordello. Né à Mantoue (qui n’est pas en Lombardie pourtant), nous ne savons

pratiquement rien de lui. On soupçonne qu’il fut gibelin et bien considéré de

son parti. De génération en génération, les historiens, les auteurs de recueils

d’anecdotes ou de chants ont galvaudé une vie de Sordello. Ce qui reste de

certain à travers ce fatras, c’est qu’il a été un des troubadours italiens qui se

sont le plus illustrés dans la langue et dans la poésie des Provençaux. Son

chant élégiaque sur la mort de Blacas, chevalier également renommé comme preux

et comme troubadour, indique qu’il florissait au commencement du règne de saint

Louis, c’est-à-dire à l’époque où la littérature du midi brillait de tout son

éclat. On n’hésita pas à lui associer des faits merveilleux et qui rendait

encore moins crédible ce qu’on racontait sur son compte. Sa rencontre au

Purgatoire par le Dante est celle d’un poète avec un autre poète après un

cortège d’hommes militaires et de princes fous ou assassins.

pratiquement rien de lui. On soupçonne qu’il fut gibelin et bien considéré de

son parti. De génération en génération, les historiens, les auteurs de recueils

d’anecdotes ou de chants ont galvaudé une vie de Sordello. Ce qui reste de

certain à travers ce fatras, c’est qu’il a été un des troubadours italiens qui se

sont le plus illustrés dans la langue et dans la poésie des Provençaux. Son

chant élégiaque sur la mort de Blacas, chevalier également renommé comme preux

et comme troubadour, indique qu’il florissait au commencement du règne de saint

Louis, c’est-à-dire à l’époque où la littérature du midi brillait de tout son

éclat. On n’hésita pas à lui associer des faits merveilleux et qui rendait

encore moins crédible ce qu’on racontait sur son compte. Sa rencontre au

Purgatoire par le Dante est celle d’un poète avec un autre poète après un

cortège d’hommes militaires et de princes fous ou assassins. négligences qui conduisent à des

morts tragiques, et de là au Purgatoire. Voici un podestat qui s’attire une

haine personnelle inutile et qui le conduira à la mort; un autre est tué et

décapité loin de chez lui par la vengeance d’un bandit pour le meurtre de son

frère; une femme est tirée par les jambes par un mari cocu ou en attente d’un

second mariage. Un arriviste est tué par la jalousie d’une reine qui ne peut

supporter son arrogance et ses accusations. Les faits sont malheureux, mais

mineurs dans l’ensemble sur le parcours de la grande Histoire. Dante le sait. Mais

il n’en a cure. Comme Machiavel plus tard, il se veut un moraliste. Non du

pouvoir certes – il ne veut pas enseigner comment prendre le contrôle de l’État

ni le maintenir contre ses ennemis -, mais il veut montrer qu’en toutes

situations, il faut être avisé des conséquences possibles des gestes posés. Y

déroger, c’est de la pure négligence. Pire, dirait Talleyrand, des fautes à ne

pas commettre.

négligences qui conduisent à des

morts tragiques, et de là au Purgatoire. Voici un podestat qui s’attire une

haine personnelle inutile et qui le conduira à la mort; un autre est tué et

décapité loin de chez lui par la vengeance d’un bandit pour le meurtre de son

frère; une femme est tirée par les jambes par un mari cocu ou en attente d’un

second mariage. Un arriviste est tué par la jalousie d’une reine qui ne peut

supporter son arrogance et ses accusations. Les faits sont malheureux, mais

mineurs dans l’ensemble sur le parcours de la grande Histoire. Dante le sait. Mais

il n’en a cure. Comme Machiavel plus tard, il se veut un moraliste. Non du

pouvoir certes – il ne veut pas enseigner comment prendre le contrôle de l’État

ni le maintenir contre ses ennemis -, mais il veut montrer qu’en toutes

situations, il faut être avisé des conséquences possibles des gestes posés. Y

déroger, c’est de la pure négligence. Pire, dirait Talleyrand, des fautes à ne

pas commettre. Il en est ainsi des princes qui ont des ambitions spirituelles et

qui ne voient pas au bon fonctionnement de l’État et des mœurs. Pour Machiavel,

ce serait là le comble de l’incompétence. Qui ambitionne les choses de ce monde

ne doit pas se laisser divertir par celles de l’autre. L’État est chose

terrestre et profondément humaine. Ceux qui placent les aspirations au-dessus

des contraintes, si noble que soit l’intention, courent de risques sérieux de

voir tout s’effondrer autour d’eux et finalement les emporter – avec leurs

rêves impossibles – dans le cours du fleuve du temps.

Il en est ainsi des princes qui ont des ambitions spirituelles et

qui ne voient pas au bon fonctionnement de l’État et des mœurs. Pour Machiavel,

ce serait là le comble de l’incompétence. Qui ambitionne les choses de ce monde

ne doit pas se laisser divertir par celles de l’autre. L’État est chose

terrestre et profondément humaine. Ceux qui placent les aspirations au-dessus

des contraintes, si noble que soit l’intention, courent de risques sérieux de

voir tout s’effondrer autour d’eux et finalement les emporter – avec leurs

rêves impossibles – dans le cours du fleuve du temps. individualité de l’histoire. Le pharaon Aménophis IV était l'héritier d’un puissant roi, Aménophis III, qui régnait sur un empire, le royaume d'Égype, qui avait été étendu par son père jusqu'au Proche-Orient. Sa mère, la reine Tiyi le surprotégeait à cause des difformités physiques dont il souffrait. Un peu pour toutes ces raisons, il

porta son attention sur le monde des esprits. Après tout, le pharaon

n’était-il pas, parmi les princes de ce monde, seul à partager avec l’empereur de

l’Empire du Soleil Levant, le privilège d’être un dieu vivant? Aux heures les

plus glorieuses du Nouvel Empire (± 1500 à 1000 av. J.-C.), la dynastie des

Aménophis, la XVIIIe dynastie (1552 à 1292 av. J.-C.), prédisposa l'Égypte a devenir un puissant empire international sous la

XIXe dynastie – celle des Ramsès – qui s'étendra sur une partie du Moyen-Orient

ancien.

individualité de l’histoire. Le pharaon Aménophis IV était l'héritier d’un puissant roi, Aménophis III, qui régnait sur un empire, le royaume d'Égype, qui avait été étendu par son père jusqu'au Proche-Orient. Sa mère, la reine Tiyi le surprotégeait à cause des difformités physiques dont il souffrait. Un peu pour toutes ces raisons, il

porta son attention sur le monde des esprits. Après tout, le pharaon

n’était-il pas, parmi les princes de ce monde, seul à partager avec l’empereur de

l’Empire du Soleil Levant, le privilège d’être un dieu vivant? Aux heures les

plus glorieuses du Nouvel Empire (± 1500 à 1000 av. J.-C.), la dynastie des

Aménophis, la XVIIIe dynastie (1552 à 1292 av. J.-C.), prédisposa l'Égypte a devenir un puissant empire international sous la

XIXe dynastie – celle des Ramsès – qui s'étendra sur une partie du Moyen-Orient

ancien. archéologues tombèrent sur des documents relevant de sa

chancellerie. On y apprit alors l’extraordinaire histoire qui devait hanter

tout le XXe siècle, celui d’un prince qui voulut opérer une révolution par en haut dès la haute

Antiquité. Aménophis IV, dérogeant à son père, Aménophis III, chasseur de

lions, se tourna vers le monde de l’esprit, de la poésie et de la beauté. Il se

révolta contre l’un des plus puissants clergés de l’Histoire, le clergé d’Amon,

en en appelant au dieu soleil de l’Ancien Empire, Atoum. Le dieu Amon devint

alors le dieu Aton, et le pharaon son unique et véritable prophète. Voilà

pourquoi nombre d’auteurs virent en lui le fondateur du monothéisme. Cette

révolution pourrait évoquer la querelle des Investitures, mais jamais l’Empereur du

Saint-Empire germanique ne voulut spolier le Dieu des chrétiens et soumettre

spirituellement l’Église à sa main. Cette comparaison montre la puissance

potentielle contenue dans la réforme d’Akhenaton – puisque c’est le nom que

prit le pharaon – et qui devait provoquer des bouleversements dans l’administration et

la diplomatie égyptienne.

archéologues tombèrent sur des documents relevant de sa

chancellerie. On y apprit alors l’extraordinaire histoire qui devait hanter

tout le XXe siècle, celui d’un prince qui voulut opérer une révolution par en haut dès la haute

Antiquité. Aménophis IV, dérogeant à son père, Aménophis III, chasseur de

lions, se tourna vers le monde de l’esprit, de la poésie et de la beauté. Il se

révolta contre l’un des plus puissants clergés de l’Histoire, le clergé d’Amon,

en en appelant au dieu soleil de l’Ancien Empire, Atoum. Le dieu Amon devint

alors le dieu Aton, et le pharaon son unique et véritable prophète. Voilà

pourquoi nombre d’auteurs virent en lui le fondateur du monothéisme. Cette

révolution pourrait évoquer la querelle des Investitures, mais jamais l’Empereur du

Saint-Empire germanique ne voulut spolier le Dieu des chrétiens et soumettre

spirituellement l’Église à sa main. Cette comparaison montre la puissance

potentielle contenue dans la réforme d’Akhenaton – puisque c’est le nom que

prit le pharaon – et qui devait provoquer des bouleversements dans l’administration et

la diplomatie égyptienne. Le règne d’Amé-

Le règne d’Amé-nophis III avait été un règne de grandeur et l’affi-

nement de la pro-

duction culturelle n’avait jamais été aussi subtile dans les arts de l’ancienne Égypte. Déjà, le terreau était préparé pour une «révolution amarnienne», c’est-à-dire une révolution à tous les niveaux de la civilisation. L’égyptologue allemand Adolphe Erman le reconnaît ouvertement lorsqu’il écrit :

«…toutes sortes d’idées commençaient à fermenter dans l’esprit du peuple égyptien, car la grande révolution, qui devait éclater sous le règne de son successeur, ne peut se comprendre autrement. On était las de vivre dans des conditions d’existence héritées des temps antérieurs et qui apparaissaient comme des mensonges aux gens les mieux disposés. On ne voulait plus écrire dans une langue vieillie depuis longtemps; on ne voulait plus représenter les hommes sous un aspect gracieux et avec des visages au sourire aimable, puisqu’on était capable de rendre les traits d’un visage dans toute leur vérité; et, avant tout, on était las de servir une religion traînant après elle tant de choses qui ne signifiaient plus rien pour des gens de bons sens [Ed. Meyer… voit dans ce mouvement une révolution des classes cultivées]. On voulait adorer et aimer la divinité dont on voyait et sentait les bienfaits : le soleil. C’était donc à la vérité qu’aspirait cette nouvelle génération.

Le fait que vers la fin du règne d'Aménophis III un temple du soleil fut construit à Karnak prouve assez que cette nouvelle orientation remonte à ce règne. Et certes, ce mouvement était général [Ed. Meyer mentionne avec raison que de tels mouvements ne pouvaient être déclenchés par les prêtres eux-mêmes]. […] Tous les intellectuels durent applaudir le jeune héritier du trône, lorsqu’il eut l’audace, à son avènement, d’inaugurer l’ère nouvelle. On ne pouvait mesurer l’abîme qu’une telle décision devait creuser» (A. Erman. La religion des Égyptiens, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1952, pp. 138-139).

«Il devait paraître plus compréhensible au peuple que l’on ne représentât plus comme autrefois le dieu du soleil sous l’aspect d’un homme à tête de faucon, mais tout simplement avec l’image de l’astre lui-même. Du soleil émanent des rayons terminés par des mains; ces mains signifient que le soleil donne à l’homme la vie et tout ce qui est bon. Quelquefois seulement est fixé au bord inférieur du disque son vieil emblème, le serpent, comme dernier vestige des anciennes représentations.

Le véritable contenu de cette nouvelle croyance nousest livré par toutes sortes d’hymnes et de prières, que nous pouvons lire dans les tombeaux de Tell el Amarna. Il ne s’y trouve rien qui touche à la dogmatique et à la théologie et pour elle le dieu du soleil n’est que l’aimable créateur et soutien de tous les êtres vivants…» (A. Erman. Ibid. p. 139).

grand prêtre du dieu, l’«Unique de Rè»,

son favori. C’est le vieux dieu des ancêtres, Rè-Hor-akhti qui prend un nom nouveau

et se rend étranger au clergé d’Amon. La révolution culturelle opérée par

Aménophis IV-Akhenaton poursuivait celle amorcée sous son père. On construisit des

temples nouveaux, chefs-d’œuvre de l’antiquité égyptienne. Le réalisme apparut

dans les fresques. L’orfèvrerie produisit des œuvres inégalées avec l’or qui

feront l’envie des pilleurs de tombes. Enfin, le pharaon annonça qu’il allait quitter Thèbes, la capitale, pour se rendre dans sa cité d’Akhet•aton (Horizon du soleil) – lieu qui porte

aujourd’hui le nom de Tell el Amarna -, construite sur les hauts plateaux

éloignés.

grand prêtre du dieu, l’«Unique de Rè»,

son favori. C’est le vieux dieu des ancêtres, Rè-Hor-akhti qui prend un nom nouveau

et se rend étranger au clergé d’Amon. La révolution culturelle opérée par

Aménophis IV-Akhenaton poursuivait celle amorcée sous son père. On construisit des

temples nouveaux, chefs-d’œuvre de l’antiquité égyptienne. Le réalisme apparut

dans les fresques. L’orfèvrerie produisit des œuvres inégalées avec l’or qui

feront l’envie des pilleurs de tombes. Enfin, le pharaon annonça qu’il allait quitter Thèbes, la capitale, pour se rendre dans sa cité d’Akhet•aton (Horizon du soleil) – lieu qui porte

aujourd’hui le nom de Tell el Amarna -, construite sur les hauts plateaux

éloignés.«Subitement éclate, dans une véritable furie contre Amon, un mouvement dont les traces se voient aujourd’hui encore partout en Égypte, après trois mille trois cents ans. Partout où se rencontre le nom d’Amon, il est martelé. On ne peut croire que cette persécutiond’Amon soit l’œuvre du roi seulement; il dut y avoir une foule de fanatiques, qui envahirent tous les temples et tous les tombeaux pour effacer le nom haï d’Amon, sans se soucier des outrages que l’on faisait subir aux plus beaux monuments. Comme toujours, quand il se passe de telles folies, le côté ridicule ne manque pas. Ne vous semble-t-il pas comique que le savant scribe du roi ait parcouru, dans son bureau des archives, les lettres écrites en cunéiformes des souverains asiatiques, pour voir si le nom d’Amon n’était pas à supprimer quelque part, bien que personne ne fût capable de les lire à part lui? Il n’est pas moins comique de constater comment n’importe quel mot inoffensif qui montrait quelque analogie avec le nom d’Amon devait être sacrifié au fanatisme des sectateurs de la foi nouvelle» (A. Erman. Ibid. pp. 144-145).

n’y avait rien aupa-

n’y avait rien aupa-ravant, la construc-

tion d’une grande ville, avec des temp-

les, des palais et de longues rues bordées de maisons et de jardins et tous les architectes et tous les sculpteurs prirent part au grand œuvre. L’art eut là tout le champ libre pour se développer à sa guise, en faisant table rase de toutes les traditions et en s’efforçant d’atteindre la vérité. Que cette vérité ait pu se manifester de manières très diverses suivant le tempérament des différents artistes qu’à côté des merveilleux portraits trouvés par Borchardt dans l’atelier d’un sculpteur il pût y avoir aussi de véritables caricatures, c’est là une conséquence logique de cette émancipation de l’art» (A. Erman. Ibid. p. 147).

Akh•en•aton avait épousé une princesse d’origine

mitanienne dit-on, ce que les égyptologues modernes contestent. Reconnue

jusqu’à nos jours par les bustes qui en sont restés pour son exceptionnelle

beauté : Neferti•ti, ne donna que des filles à son royal époux qui,

contrairement à la tradition machiste orientale, firent la joie du pharaon.

Dans l’entourage du pharaon, des personnages douteux se profilaient à

l’arrière-plan. D’abord, la reine-mère Tiyi, dominatrice et castatrice. Elle

établira sa résidence dans la nouvelle ville d’Akhet•aton où elle finit par

mourir. Si Akh•en•aton n’est pas le pacifiste qu’on a voulu croire, il n’a pas

été non plus le chef de guerre qu’il a voulu laisser paraître. Ainsi,

l’influence de l’Égypte recule-t-elle au Proche-Orient alors que les royaumes

du Mitanni et du Hatti se livrent des guerres

Akh•en•aton avait épousé une princesse d’origine

mitanienne dit-on, ce que les égyptologues modernes contestent. Reconnue

jusqu’à nos jours par les bustes qui en sont restés pour son exceptionnelle

beauté : Neferti•ti, ne donna que des filles à son royal époux qui,

contrairement à la tradition machiste orientale, firent la joie du pharaon.

Dans l’entourage du pharaon, des personnages douteux se profilaient à

l’arrière-plan. D’abord, la reine-mère Tiyi, dominatrice et castatrice. Elle

établira sa résidence dans la nouvelle ville d’Akhet•aton où elle finit par

mourir. Si Akh•en•aton n’est pas le pacifiste qu’on a voulu croire, il n’a pas

été non plus le chef de guerre qu’il a voulu laisser paraître. Ainsi,

l’influence de l’Égypte recule-t-elle au Proche-Orient alors que les royaumes

du Mitanni et du Hatti se livrent des guerres  sanglantes. «Le recul en Syrie et la perte de l’influence égyptienne dans les États

vassaux dut avoir pour effet de provoquer certains troubles dans d’autres

secteurs asiatiques où l’influence de l’Égypte se faisait sentir. De tels

revers étaient probablement inévitables après le succès incontesté que les

armées égyptiennes avaient connu depuis l’époque de Touthmôsis III, mais ce fut

une malchance pour Akhenaton que le déclin de la puissance égyptienne en Asie

ait commencé en un temps où son nouveau dieu Aton assumait la charge du

bien-être de l’Égypte et de ses dépendances» (C. Aldred. Akhenaton, Paris, Tallandier, 1973, pp.

240-241). Une telle situation dut rapprocher le camp des officiers militaires

de celui des prêtres d’Amon.

sanglantes. «Le recul en Syrie et la perte de l’influence égyptienne dans les États

vassaux dut avoir pour effet de provoquer certains troubles dans d’autres

secteurs asiatiques où l’influence de l’Égypte se faisait sentir. De tels

revers étaient probablement inévitables après le succès incontesté que les

armées égyptiennes avaient connu depuis l’époque de Touthmôsis III, mais ce fut

une malchance pour Akhenaton que le déclin de la puissance égyptienne en Asie

ait commencé en un temps où son nouveau dieu Aton assumait la charge du

bien-être de l’Égypte et de ses dépendances» (C. Aldred. Akhenaton, Paris, Tallandier, 1973, pp.

240-241). Une telle situation dut rapprocher le camp des officiers militaires

de celui des prêtres d’Amon.«Lorsqu’Akh•en•aton était monté sur le trône, le roi des Hittites était Suppilluliuma, lequel était en passe de devenir un ami de l’Égypte. Mais certains de ses sujets traversèrent la frontière de Mitanni et furent repoussés par Tusratta, le roi de ce pays. Cetincident mit du froid entre Suppiluliuma et le pharaon et, bien que celui-ci envoyât une ambassade à la Cité de l’Horizon, les relations épistolaires entre les deux monarques cessèrent bientôt. […] Bientôt nous voyons ces Hittites, dans l’impossibilité d’envahir le pays de Mitanni, se diriger le long de la route orientale et prendre possession du pays d’Amki, situé sur la mer entre les monts Amanus et le Liban. Ce mouvement aurait pu être arrêté par Aziru, un prince amorrite qui régnait sur le territoire s’étendant entre l’Amki et le Mitanni et dont le devoir était, en tant que vassal égyptien, d’arrêter les incursions des Hittites vers le sud. Mais Aziru était aussi ambitieux et aussi dépourvu de bonne foi que l’avait été avant lui son père Abdashirta et ses relations avec les Hittites et les Égyptiens dans les années qui suivirent révélèrent chez lui une absence totale de scrupules. Sa politique fut de dresser une nation contre l’autre et d’étendre la portée de son pouvoir au détriment des deux à la fois» (A. Weigall. Le pharaon Akh•en•aton, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1936, pp. 187-188).

«Après les temps d’intenses campagnes militaires de Thoutmosis III et d’Aménophis II, les armées égyptiennes avaient recruté de plus en plus d’auxiliaires : lanciers sémites, archers nubiens, frondeurs libyens et "escarmoucheurs" bédouins. Les commissaires égyptiens devaient recruter ces mercenaires, y compris des bandes errantes d’Apirou coupeurs de gorge, afin de soutenir les vassaux loyaux dans leur effort pour maintenir la paix pharaonique. Ce que les temps exigeaient, c’était la présence de Pharaon, puissant seigneur de la guerre à la tête de ses troupes, avec ses chars et ses archers, pour remporter la victoire sur les insolents et les perfides et soutenir le moral des loyaux et des résolus.

Mais l’habitude qu’avaient les pharaons de faire de temps à autre des promenades triomphales à travers les territoires qu’ils contrôlaient et de régler à cette occasion les querelles des souverains locaux, cette habitude était apparemment tombée en désuétude pendant la dernière partie du règne d’Aménophis III et le règne de son fils. L’armée, qui avait été entraînée en combattant sur le champ de bataille sous le commandement de pharaons vaillants, était devenue un instrument de police intérieure centralisé; elle était désormais plus préoccupée de travailler dans les carrières et de réaliser de grands projets de construction que de combattre sur des théâtres d’opérations étrangers. La diminution du rôle joué par les personnels des anciens temples réduisait également la perception des impôts auprès des fermiers des domaines des temples, et rendait plus nécessaire le recours à une soldatesque rapace pour les collecter. Cela créait des abus auxquels il faudrait par la suite mettre fin d’une main de fer. Une armée démoralisée par l’inaction et qui négligeait les vertus martiales n’était pas en position de partir en campagne, même menée par un chef dynamique; d’où le recours à des mercenaires qui manquaient de discipline, comme par exemple les turbulentes troupes nubiennes qui surgirent dans le palais d’Abdicheba, le prince de Jérusalem, qu’ils étaient censés protéger et qu’ils assassinèrent presque. Il n’est pas surprenant par conséquent d’entendre parler dans les Lettres d’Amarna de défaites et de retraites non seulement en Syrie, mais plus au sud, dans le centre de la Palestine, où une menace sérieuse se développait avec les ambitions d’un chef de guérilla des Apirou, Labaya de Sichem. Lui du moins trouva la mort dans une escarmouche qui l’opposa aux forces royales; mais ses fils, qui lui succédèrent n’étaient pas moins factieux. Vers la fin du règne, l’agitation qui régnait à Gezer mettait en danger toute la position égyptienne dans le centre de la Palestine et il semblerait qu’hommes et matériel étaient disposés pour une campagne sérieuse; celle-ci a dû être organisée sous un règne postérieur, car rien n’indique qu’Akhenaton lui-même soit jamais parti en campagne à la manière de ses prédécesseurs» (C. Aldred. Akhenaton, Paris, Seuil, 1997, pp. 275-276).

«Si la situation était menaçante en Asie, en particulier du fait de l’impuissance ou de la nonchalance des Égyptiens, à l’intérieur du pays elle n’était pas moins sombre. La peste faisait rage au Proche-Orient. Nous apprenons par le roi d’Alachia que Nergal, dieu de la pestilence, séjournait dans son pays (Chypre?), réduisant ainsi la production de lingots decuivre destinés au pharaon. La peste est également mentionnée sur le continent, à Byblos et à Soumoura. Par la suite, elle se répandit à partir de la région d’Amqa au Liban jusque dans les terres hittites, où elle coûta la vie à Souppilouliouma. Étant donné les relations étroites qui existaient entre l’Égypte et les régions côtières du Levant, les allées et venues de soldats, de prisonniers, de fonctionnaires et de commerçants, sans compter l’importation de servantes, de spécialistes des travaux d’aiguilles, de musiciennes, et d’esclaves dans les cercles de la cour, il serait surprenant que les Égyptiens aient pu échapper aux épidémies. Les 700 statues, ou plus, érigées par Aménophis III pour Sekmet, déesse égyptienne de la peste, sont très significatives; il s’agit d’une mesure prophylactique pour écarter la maladie de la nation, tout comme le roi hittite cherchait à écarter le courroux divin de son peuple en offrant des “prières contre la peste” aux dieux offensés.

La première mort notable, à ce moment-là, fut peut-être celle de la seconde fille d’Akhenaton, Maketaton, dont la veillée funéraire est représentée dans la chambre gamma de la tombe royale; on y voit un corps étendu sur un lit dans une chambre du palais. La princesse est déplorée par la cour tout entière et surtout par Akhenaton etNéfertiti qui pleurent, se lamentent et répandent de la poussière sur leur tête.. Pourtant, Maketaton ne mourut pas de maladie, mais en donnant naissance à un enfant, comme cela apparaît avec évidence du fait de la présence d’une nourrice allaitant un bébé juste devant la chambre mortuaire; que deux flabellifères l’assistent dénote bien le rang élevé de l’enfant. L’effacement du texte à cet endroit nous a privés du nom de l’enfant, à supposer qu’il y ait jamais été inscrit; mais on peut de toute façon douter que le bébé ait survécu longtemps, car il n’existe aucune autre mention de son existence» (C. Aldred. Ibid. pp. 277-278).

Cette disparition n’était que la première. Puis vint la

reine Tiyi, et peut-être, vers l’an 14 du règne, Néferti•ti elle-même. C’est

ensuite qu’Akh•en•aton aurait commencé à «épouser» ses filles. Un co-régent,

Smenkharé, déclaré «aimé d’Akhenaton», pour sa part, laisse perplexe.

Cette disparition n’était que la première. Puis vint la

reine Tiyi, et peut-être, vers l’an 14 du règne, Néferti•ti elle-même. C’est

ensuite qu’Akh•en•aton aurait commencé à «épouser» ses filles. Un co-régent,

Smenkharé, déclaré «aimé d’Akhenaton», pour sa part, laisse perplexe. «Mais à quoi bon s’assurer un successeur au pouvoir quand ce pouvoir a été ébranlé jusqu’en son fondement et semble près de s’effondrer tout à fait? Akh•en•Aton est incapable de retarder ou d’empêcher la catastrophe imminente; de toutes parts se groupent les forces qui vont l’écraser. Son gouvernement est désorganisé. Les complots et les projets des prêtres d’Amon annoncent un succès prochain. Le courroux des clergés des autres dieux d’Égypte suspend sa menace au-dessus du palais comme un nuage de tempête. Les soldats, impatients de marcher sur la Syrie, comme au temps du grand Touthmosis III, s’irritent d’être forcés à l’inaction et assistent avec une agitation grandissante au démembrement de l’empire.

Dans les rues de la ville, on voit passer des messagers fourbus s’empressant vers le palais; les dépêches dont ils sont porteurs ne sont plus des appels au secours de rois ou de généraux en détresse, mais l’annonce de la chute des dernières cités de Syrie et du massacre de leurs derniers chefs. Les restes épars des garnisons emboîtent le pas, tantbien que mal, de ces messagers, et s’en reviennent sur les bords du Nil, poursuivis jusqu’aux frontières mêmes de l’Égypte par les Asiatiques triomphants. Du nord, les Hittites se déversent en Syrie; du sud, les Khabiri envahissent en masse le pays. Comme à travers un rideau qui se déchire sur le spectacle d’une mêlée tumultueuse, le regard aperçoit soudain le fourbe Aziru, les mains encore rouges du sang de Ribaddi et de bien d’autres princes loyaux, se précipiter avec férocité sur une cité, en écraser une autre. Il a finalement jeté son masque et cherche à apaiser, avec le tribut promis à l’Égypte, les hordes montantes des Hittites, dont il est bien obligé d’admettre la suzeraineté.

Les contributions ayant cessé, le trésor égyptien fut vite épuisé, car le gouvernement du pays souffrait trop de la confusion générale pour oser prélever lui-même des taxes et s’occuper de l’exploitation des mines d’or. La construction de la Cité de l’Horizon avait coûté les yeux de la tête et le roi ne savait plus où se tourner pour obtenir de l’argent. Dans l’espace de quelques années, l’Égypte avait été réduite, de puissance mondiale qu'elle était, à la situation d’un petit État, de la plus riche contrée connue à la condition d’un royaume insolvable.

Dans les derniers moments de sa vie, lorsqu’il eut constaté l’effondrement complet de ses espoirs, Akh•en•Aton dut offrir à ses proches le spectacle pitoyable d’un homme prostré, à la mâchoire tombante, aux yeux fixement ouverts. Il avait sacrifié la Syrie à ses principes, mais son sacrifice était vain puisque ses doctrines n’avaient même pas pris racine en Égypte. Il savait maintenant que la religion atonienne ne lui survivrait pas et que la révélation au monde de l’amour divin était prématurée. Les psaumes en l’honneur d’Aton n’en continuaient pas moins à résonner à ses oreilles, les hymnes au Dieu qui l’avait abandonné à pénétrer dans le palais avec le parfum des fleurs; les oiseaux qu’il aimait chantaient aussi joyeusement dans les jardins luxuriants qu’ils l’avaient fait lorsqu’ils inspirèrent au roi un passage de son grand poème. Mais le désespoir s’était abattu sur lui et déjà les ombres de la mort commençaient à l’encercler. Le malheur d’avoir échoué l’avait déprimé aussi profondément qu’eussent pu le jeter bas les montagnes mêmes de l’ouest; son pauvre corps affaibli ne pouvait plus supporter l’idée même de tout ce qu’il avait perdu.

L’histoire nous raconte seulement qu’au moment où son empire s’écroula, Akh•en•Aton mourut. Les médecins qui ont examiné son corps déclarent que sa mort est due sans doute à une attaque. Mais par l’imagination nous entendons à travers les siècles retentir un cri de complet désespoir et nous voyons la maigre silhouette de ce “bel enfant de l’Aton” s’abattre sur le pavement décoré du palais et s’allonger parmi les pavots rouges et les papillons gracieux qui s’y trouvaient peints» (A Weigall. Op. cit. pp. 209-211).

Smenkharé, suivi de celui de

Tout•ankh•aton, gendre

Smenkharé, suivi de celui de

Tout•ankh•aton, gendred’Akh•en•

aton, qui ramena son nom à Tout•ankh

•amon signifia le triomphe du clergé d’Amon. Aussitôt, toutes les traces du pharaon hérétique furent effacées. La cité d’Akhet•aton fut désertée et les documents de la chancelleries abandonnées aux sables du désert, de même que les œuvres d’art que les égyptologues redécouvrirent à la fin du XIXe siècle. Longtemps, Aménophis IV ne fut qu’un pharaon parmi d’autres dans la succession anonyme des rois de la XVIIIe dynastie. Quel ne fut pas l’étonnement des savants de

découvri-

découvri-rent ce pan censuré de l’histoire égyp-

tienne! Le corps du pharaon maudit fut découvert dans la tombe de sa mère, la reine Tiyi. Après le meurtre (semble-t-il avéré) de Tout•ankh•amon, vers l’âge de 19 ans, avec le vieux pharaon Aÿ et son successeur Hor•em•heb, les soldats retournèrent en campagne vers la Syrie. Le clergé d’Amon renfloua à nouveau ses précieuses cassettes d’or. Tout cela n’avait été qu’une aventure sans lendemain, l’Égypte retrouvant sa puissance mondiale sous la dynastie suivante des Ramessides.

fanatique religieux et l’âme

sensible. Les deux ont concouru à précipiter la civili-

fanatique religieux et l’âme

sensible. Les deux ont concouru à précipiter la civili-sation égyp-

tienne vers une fin pré-

maturée. Si le pharaon avait survécu quelques années encore, il aurait plongé son empire en pleine guerre civile de manière concomitante avec une invasion des Hittites et de leurs satellites. L’histoire moderne de l’Amérique latine a connu un exemplaire de chacune de ces deux sous-personnalités : une en Équateur et l’autre au Mexique. Et leur présence à la tête de leur pays engendra des troubles, voire une guerre civile des plus meurtrière du XXe siècle.

.jpg) République de

l’Équateur, Gabriel García Moreno (1821-1875), le pays fut livré à la

théocratie la plus dictatoriale. Président du pays à deux reprises (1861-1865)

et 1869-1875), ce fervent catholique alla jusqu’à consacrer son pays au

Sacré-Cœur en 1873. L’arrivée de García Moreno au pouvoir, supporté par les

grands propriétaires fonciers et le patronat, mit un terme à une période

d’instabilité politique : «Grand par

la sincérité absolue et la probité de l’homme, le gouvernement de García Moreno

avait été cruel et étouffant pour la bourgeoisie cultivée qui s’inspirait d’un

autre idéal» (V.-L. Tapié. Histoire

de l’Amérique latine au XIXe siècle, Paris, Aubier, s.d., p. 227). García

Moreno avait quand même réunifié son pays en 1860 en chassant de Guayaquil le

général Franco qui bénéficiait du soutien du dictateur du pays voisin, le Pérou.

République de

l’Équateur, Gabriel García Moreno (1821-1875), le pays fut livré à la

théocratie la plus dictatoriale. Président du pays à deux reprises (1861-1865)

et 1869-1875), ce fervent catholique alla jusqu’à consacrer son pays au

Sacré-Cœur en 1873. L’arrivée de García Moreno au pouvoir, supporté par les

grands propriétaires fonciers et le patronat, mit un terme à une période

d’instabilité politique : «Grand par

la sincérité absolue et la probité de l’homme, le gouvernement de García Moreno

avait été cruel et étouffant pour la bourgeoisie cultivée qui s’inspirait d’un

autre idéal» (V.-L. Tapié. Histoire

de l’Amérique latine au XIXe siècle, Paris, Aubier, s.d., p. 227). García

Moreno avait quand même réunifié son pays en 1860 en chassant de Guayaquil le

général Franco qui bénéficiait du soutien du dictateur du pays voisin, le Pérou. théocratique” de García

Moreno» (F. Chevalier. L’Amérique

latine : De l’indépendance à nos jours, Paris, P.U.F., Col. Nouvelle

Clio, # 44, 1977, p. 422) marqua un rare exemple de prospérité «libérale». Or,

cette bourgeoisie cultivée qui

souffrait le plus la théocratie de García Moreno était essentiellement libérale

et, mue par les pamphlets de Juan Montalvo (1833-1889), se rassembla autour de

son ami, Eloy Alfaro qui menait un véritable duel avec le président-dictateur.

Montalvo publia un pamphlet Contre la tyrannie perpétuelle, interdit bien

sûr par la censure. Mais la brochure pénètra «clandestinement, malgré la police, en Équateur, [et] produit une véritable fermentation

intellectuelle et politique hostile au terrible dictateur clérical qui termina

sa vie sous le couteau d’un assassin» (L. Manigat. L’Amérique latine au XXe siècle 1889-1929, Paris, Éditions

Richelieu, s.d., p. 161). Et, pour les anticléricaux poussés dit-on par l’action

subtile de la Franc-Maçonnerie, avoir proclamé la Royauté sociale du Christ suffisait seul à susciter

l’exaspération.

théocratique” de García

Moreno» (F. Chevalier. L’Amérique

latine : De l’indépendance à nos jours, Paris, P.U.F., Col. Nouvelle

Clio, # 44, 1977, p. 422) marqua un rare exemple de prospérité «libérale». Or,

cette bourgeoisie cultivée qui

souffrait le plus la théocratie de García Moreno était essentiellement libérale

et, mue par les pamphlets de Juan Montalvo (1833-1889), se rassembla autour de

son ami, Eloy Alfaro qui menait un véritable duel avec le président-dictateur.

Montalvo publia un pamphlet Contre la tyrannie perpétuelle, interdit bien

sûr par la censure. Mais la brochure pénètra «clandestinement, malgré la police, en Équateur, [et] produit une véritable fermentation

intellectuelle et politique hostile au terrible dictateur clérical qui termina

sa vie sous le couteau d’un assassin» (L. Manigat. L’Amérique latine au XXe siècle 1889-1929, Paris, Éditions

Richelieu, s.d., p. 161). Et, pour les anticléricaux poussés dit-on par l’action

subtile de la Franc-Maçonnerie, avoir proclamé la Royauté sociale du Christ suffisait seul à susciter

l’exaspération.«Gabriel García Moreno était né à Guayaquil en 1821, d’une famille d’origine castillane. Il tenait de ses ancêtres l’esprit de domination qui caractérise le Castillan et la solidité dela foi chrétienne. D’une précoce intelligence, il fit d’excellentes études à l’Université de Quito et s’imposa à ses camarades par cette étonnante énergie qui apparaît bien comme le caractère fondamental de sa nature. Il savait se gouverner lui-même : la discipline à laquelle il se contraignit, les actes de volonté qu’il accomplit révèlent une maîtrise de l’âme extraordinaire, presque effrayante chez un jeune homme. Durant un séjour à Paris, il subit une crise de doute religieux dont il triompha. Il étudia les sciences mathématiques, physiques et chimiques, pour lesquelles il était fort bien doué. Mais il se proposa d’être avant tout un juriste et un journaliste; à son gré, c’était par les Sciences morales et politiques que devait se former l’élite d’une nation et tout particulièrement d’un État comme l’Équateur qui, pour un million d’habitants n’en comptait guère plus de 30,000 de race blanche. À Paris, il se lia d’amitié avec le chimiste et agronome Boussignault qui explora l’Équateur, la Colombie, la Plata et fit l’ascension du Chimborazo. Il lui dut certainement ce goût très vif pour les sciences qu’il conserva toujours et qui l’éleva au premier rang des intelligences américaines. […] Disciple résolu du Christ, il s’initiait à la doctrine sociale du catholicisme» (J.-T. Bertrand. Histoire de l’Amérique espagnole, t. 2 : Les guerres de l’Indépendance. La période contemporaine. Paris, Éditions Spes, 1928, pp. 261-262).

Il ne

fait aucun doute que García Moreno était un homme courageux, surtout

lorsqu’il livra la lutte au président Urvina, considéré comme l’agent des

Francs-Maçons. Et comme tous les présidents, dictateurs ou autres chefs d’État

des Amériques latines, il voulait un exécutif fort et stable. Sa vision

théocratique n’était pas un simple relent idéologique. Ce qui désarme chez lui,

c’est la conviction profonde qui l’anime :

Il ne

fait aucun doute que García Moreno était un homme courageux, surtout

lorsqu’il livra la lutte au président Urvina, considéré comme l’agent des

Francs-Maçons. Et comme tous les présidents, dictateurs ou autres chefs d’État

des Amériques latines, il voulait un exécutif fort et stable. Sa vision

théocratique n’était pas un simple relent idéologique. Ce qui désarme chez lui,

c’est la conviction profonde qui l’anime :«García Moreno fut un vrai chef, selon l’idéal espagnol et selon l’idéal chrétien. Il se considéra comme le vicaire de Dieu, chargé de diriger vers le bien le peuple qui l’avait choisi. Aussi n’hésitait-t-il point à user d’une rigueur parfois extrême à l’encontre des fauteurs de désordre. Il s’estimait responsable devant ses concitoyens et leur rendait compte clair, scrupuleux et très concret de sa gestion, dans ses Messages annuels. Il s’estimait surtout responsable devant Dieu. À elle seule, cette conscience très nette et très loyale de la double responsabilité des hommes politiques, suffirait à le différencier des autres caudillos. Elle donne à chacun de ses actes publics une signification et une portée originale, un retentissement profond» (J.-T. Bertrand. Ibid. p. 263).

Il faut

reconnaître que, contrairement à Akh•en•aton, García Moreno ne négligea pas les intérêts matériels de

son pays. Sa formation de savant positiviste faisait sans doute un étrange

contraste avec sa dévotion catholique, mais à l’époque où le sociologue français Frédéric Le Play

travaillait à développer l’idéologie corporatiste et le paternalisme social, García Moreno comprenait

très bien l’importance des infrastructures dans le développement économique de

son pays :

Il faut

reconnaître que, contrairement à Akh•en•aton, García Moreno ne négligea pas les intérêts matériels de

son pays. Sa formation de savant positiviste faisait sans doute un étrange

contraste avec sa dévotion catholique, mais à l’époque où le sociologue français Frédéric Le Play

travaillait à développer l’idéologie corporatiste et le paternalisme social, García Moreno comprenait

très bien l’importance des infrastructures dans le développement économique de

son pays : «Vouloir la volonté divine et coopérer à l’avènement du Sacré Cœur de Jésus, du Christ-Roi, n’empêchait point García Moreno de songer au pain quotidien, à la prospérité matérielle de sa patrie et de travailler à relever l’Équateur de l’humiliante misère où l’avaient jeté les incessantes guerres civiles. Il amortit dans une assez large mesure, la dette publique. En quatre ans, les excédents de recettes passèrent de 1,400,000 pesos à 2,900,000. Le président pouvait annoncer dans son Message de l’an 1872, que le résultat avait été obtenu – sans renier aucune des dettes de la Nation, ni diminuer les traitements ou les pensions justement dus. “Non seulement,ajoutait-il, je ne demande pas l’augmentation des impôts, mais j’exige qu’on supprime du rôle des dépenses l’indemnité promise lors de la libération des esclaves à leurs propriétaires, puisque cette dette est entièrement soldée”. On avait payé 227,000 pesos de la Dette étrangère, on avait dépensé 442,000 pesos pour le seul ministère de l’Instruction publique ; on en avait employé un million deux cent mille en travaux d’utilité publique : routes, ponts, digues, etc… Tous ceux qui ont voyagé dans les Andes savent combien est difficile et dangereux le chemin du port de Guayaquil à la ville de Quito, laquelle se trouve à l’altitude, de 2, 850 mètres. García Moreno résolut de donner à sa patrie la grande artère indispensable. Et en 1873, il pouvait dire, dans son Message : “La route du Sud a déjà plus de 260 kilomètres, avec cent ponts et quatre cents viaducs. Il ne manque pour unir le point terminal au port de Guayaquil, qu’une petite ligne ferrée, qui va être entreprise”. Voilà, en résumé l’œuvre de celui que Juan Montalvo appelait “un monstre abominable, un fléau de l’humanité, la terreur des pusillanimes, la ruine des hommes courageux, ennemi de Dieu et des hommes, que l’on peut impunément tuer comme un tigre ou une couleuvre”» (J.-T. Bertrand. Ibid. pp. 265-266).

laquelle il se rendait tous les jours), García Moreno se vit attaqué par quatre hommes armés de

machettes et de pistolets. Faustino Rayo, Robert Andrade, Abelardo Moncayo et

Manuel Cornejo. Il tenta de leur résister, mais il succomba très vite, n’ayant

que le temps de justifier : «Dios no

muere!» (Dieu ne meurt pas!). Les quatre meurtriers, membres de cette bourgeoisie éclairée frustrée par la

ferveur religieuse du président, voire même un membre de l’armée et un

ex-jésuite (Moncayo). Cornejo se vit comme un modèle à la Plutarque, se

sacrifiant contre un dictateur (il sera exécuté le 27 août). Rayo, lui, sera

exécuté sur le champ. C’était un maroquinier, ancien employé du gouvernement de

García Moreno

dans province de Napo. Le matin même du meurtre, on l’aurait vu discuter du

prix d’une selle avec sa future victime.

laquelle il se rendait tous les jours), García Moreno se vit attaqué par quatre hommes armés de

machettes et de pistolets. Faustino Rayo, Robert Andrade, Abelardo Moncayo et

Manuel Cornejo. Il tenta de leur résister, mais il succomba très vite, n’ayant

que le temps de justifier : «Dios no

muere!» (Dieu ne meurt pas!). Les quatre meurtriers, membres de cette bourgeoisie éclairée frustrée par la

ferveur religieuse du président, voire même un membre de l’armée et un

ex-jésuite (Moncayo). Cornejo se vit comme un modèle à la Plutarque, se

sacrifiant contre un dictateur (il sera exécuté le 27 août). Rayo, lui, sera

exécuté sur le champ. C’était un maroquinier, ancien employé du gouvernement de

García Moreno

dans province de Napo. Le matin même du meurtre, on l’aurait vu discuter du

prix d’une selle avec sa future victime. automatique avec laquelle furent exécutés Rayo et Cornejo et les inégalités de

traitement dans la poursuite des personnes impliquées. Il restait toujours le

pamphlétaire Montalvo qui s’attribua, non sans remords, la responsabilité du

crime : Mi pluma lo mató (C’est

ma plume qui l’a tué). À l’homme à la poigne de fer succéda un président

intermédiaire vite renversé par une junte militaire. Dans la foulée de

l’anticléricalisme qui avait voué à la mort García Moreno, l’archevêque de

Quito, la capitale, José Ignacio Checa y Barba, le 30 mars 1877, alors qu’il

célébrait la messe dans la même cathédrale où García Moreno avait été assassiné

sur les marches y conduisant, sentit un vif malaise et dut céder l’office. Il

sortit en se précipitant. Atteint de fortes douleurs abdominales et vomissant,

il s’effondra mort dans une ruelle en clamant «¡Hidos mios, he sido envenenado!» (Mes enfants, j'ai été empoisonné!). De fait, on

trouva de la strychnine dans le calice où il avait bu ce qu’il croyait

être le sang du Christ.

automatique avec laquelle furent exécutés Rayo et Cornejo et les inégalités de

traitement dans la poursuite des personnes impliquées. Il restait toujours le

pamphlétaire Montalvo qui s’attribua, non sans remords, la responsabilité du

crime : Mi pluma lo mató (C’est

ma plume qui l’a tué). À l’homme à la poigne de fer succéda un président

intermédiaire vite renversé par une junte militaire. Dans la foulée de

l’anticléricalisme qui avait voué à la mort García Moreno, l’archevêque de

Quito, la capitale, José Ignacio Checa y Barba, le 30 mars 1877, alors qu’il

célébrait la messe dans la même cathédrale où García Moreno avait été assassiné

sur les marches y conduisant, sentit un vif malaise et dut céder l’office. Il

sortit en se précipitant. Atteint de fortes douleurs abdominales et vomissant,

il s’effondra mort dans une ruelle en clamant «¡Hidos mios, he sido envenenado!» (Mes enfants, j'ai été empoisonné!). De fait, on

trouva de la strychnine dans le calice où il avait bu ce qu’il croyait

être le sang du Christ.Quelle fut la véritable négligence de García Moreno? Nous l’avons dit. La surestimation de son pouvoir moral appuyé sur ses réussites politiques et économiques. Mais à une époque où la liberté de conscience et le droit à la parole étaient de plus en plus considérés comme des droits fondamentaux, la tyrannie et la censure ne pouvaient plus être subies sans résistance poussée jusqu'à l'agressivité. L’individu peut avoir la liberté en affaires et viser des fortunes faramineuses; il peut accéder à la forme de démocratie la plus libérale où ses représentants gèrent son pays dans les intérêts de la bourgeoisie plus que du peuple. Mais lorsque quelqu’un lui dit quoi penser et ne pas penser; quoi dire et quoi taire, il se rebelle comme s’il souffrait d’une contrainte intolérable. Tant de libertés permises et cette seule obstruction créent un contraste qui rend la vie misérable pour beaucoup. Comme le constatait Rousseau, l’homme préfère décider de lui-même à qui il doit confier les chaînes qui entraveront sa liberté.

comme Porfirio Díaz au

Mexique, en se faisant l’Apôtre de la

Révolution, mais cela n’a pas été suffisant pour Francisco Ignacio Madero González (1873-1913). Élève des Jésuites, ayant étudié aux États-Unis, ce

richissime entrepreneur voulait établir une démocratie à l’américaine par des

moyens pacifiques et évincer la dictature de Porfirio Díaz, dont les élections

se succédaient sans oppositions. D’où son slogan à succès :

comme Porfirio Díaz au

Mexique, en se faisant l’Apôtre de la

Révolution, mais cela n’a pas été suffisant pour Francisco Ignacio Madero González (1873-1913). Élève des Jésuites, ayant étudié aux États-Unis, ce

richissime entrepreneur voulait établir une démocratie à l’américaine par des

moyens pacifiques et évincer la dictature de Porfirio Díaz, dont les élections

se succédaient sans oppositions. D’où son slogan à succès :  sufragio efectivo, no

reelección (suffrage effectif et pas de

réélection). Diaz était président de la République mexicaine depuis 1876 et on

était en 1910. Madero fonda le Parti national anti-réélectionnis-

sufragio efectivo, no

reelección (suffrage effectif et pas de

réélection). Diaz était président de la République mexicaine depuis 1876 et on

était en 1910. Madero fonda le Parti national anti-réélectionnis-te, Persécuté par Diaz, forcé de se cacher aux États-Unis, Madero rédigea son programme économique et social, le Plan de San Luis Potozi (de l’endroit où il fut publié au Mexique). Le Plan était essentiellement politique, mais Madero y ajouta une partie sur la condition des agriculteurs qu’il entendait améliorer. La paysannerie mexicaine était pauvre, étranglée par les grands propriétaires fonciers qui soutenaient Díaz depuis quarante ans. En 1910, Diaz crut faire un bon coup, misant sur sa popularité, en autorisant des élections libres où Madero pouvait se présenter. À son grand étonnement, il fut battu. Ne voulant céder le pouvoir, une vaste coalition s’organisa pour l'en chasser.

«En mai 1911, il devient évident que Diaz est perdu. Madero descend lentement mais sûrement. Pancho Villa enlève d’assaut Ciudad Juarez. Zapata, dont la cause s’est étendue de Morelos aux états voisins, s’empare du nœud ferroviaire de Cuautla. Les troupes, les garnisons, l’armée de Diaz se mutinent et se débandent. Les “trois glorieuses” de Mexico achèvent la victoire. En réalité, il s’agit des deux dernières journées révolutionnaires des 24 et 25 mai. La première journée est une importante manifestation rassemblant des milliers de citoyens lançant des slogans révolutionnaires et hostiles à Diaz; la seconde est marquée par la fusillade de la place de la Reforma, à partir de quoi, le contrôle de la situation échappe à l’octogénaire qui, abandonné et désormais sans défense, démissionne et part pour l’exil. “Liberté, constitution, élections libres et honnêtes, terre, eau, écoles, le Mexique aux Mexicains, justice sociale, etc.” : tout cela triomphe confusément, charrié par des slogans au cri desquels s’annonce l’ère de la révolution. Le 7 juin 1911 Madero fait une entrée triomphale dans la capitale en liesse; Madero le Sans Tache, Madero l’Incorruptible, Madero le Rédempteur. Le héros du jour se trouve au confluent de différents courants revendicatifs des différentes classes composant la coalition victorieuse» (L. Manigat. Op. c it. p. 197).

particulier ceux d’Amérique centrale;

investisse-

particulier ceux d’Amérique centrale;

investisse-ment des fonds publics au bénéfice du pays; impôts équitablement répartis» (A. Nunes. Les révolutions du Mexique, Paris, Flammarion, Col. Questions d’histoire, # 37, 1975, p. 70). Madero anticipait ainsi le Plan de San Luis Potosi, publié alors qu’il était en exil, six mois plus tard. Ce programme semait de grandes attentes socialement contradictoires dans toute la société. Diaz, qui tout au long de son «règne» avait bénéficié du soutien des Américains, forçait Madero a chercher de l’appui auprès des autres pays latino-américains. Aussi, lorsque Diaz ne fut plus qu’un mauvais souvenir, Madero put rentrer à Mexico dans la gloire et la liesse et organiser les premières élections vraiment libres de l’histoire du Mexique. «Madero fit son entrée à Mexico en juin; il y fut reçu dans un enthousiasme qui dépassait de bien loin ls ovations données jadis aux chefs militaires. Le petit homme à la voix aiguë était devenu un demi-dieu qui avait délivré le peuple de la servitude. Comme le fit remarquer Francisco Bulnes, il rivalisait avec la Vierge de Guadalupe. Sa candidature à la présidence de la république ne rencontrait pas d’opposition…» (H. B. Parkes. Histoire du Mexique, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1971, p. 334).

«Le chef le plus désintéressé qu’ait eu le Mexique depuis Morelos avait substitué à son Parti antiréélectionniste un Parti constitutionnel progressiste, qui prit pour programme le Plan de San Luis Potosi, complété par diverses mesures tendant à instituer un suffrage direct, à mieux assurer la liberté individuelle et l’égalité fiscale, à développer la petite propriété. La Convention du parti désigna Madero et Pino Suárez, avocat et journaliste, comme candidats à la présidence et à la vice-présidence. Ils furent élus, Madero avec 90% des voix. Leur triomphe était celui des classes moyennes qui aspiraient à participer à la direction du pays. Mais, dépourvus d’expérience politique, Madero et les madéristess’étaient laissé prendre de vitesse par les hommes du Porfiriat, retranchés dans les ministères, le Congrès et les législatures des états, face aux gouverneurs mis en place par la Révolution. Libérée par Madero, la presse ne se privait pas de l’attaquer. Les conservateurs se moquaient de ce petit homme à barbiche, végétarien, abstinent et adepte du spiritisme, de sa sensibilité maladive, de son idéalisme utopique. Les révolutionnaires vainqueurs se divisaient. Les frères Vázquez Gómez reprochaient au président son indulgence envers les officiers et les fonctionnaires fédéraux et sa propension à s’entourer de membres de sa famille liés avec les Cientificos. D’autres, comme Orozco et Zapata, poussaient aux réformes sociales dont Madero ne semblait pas comprendre l’urgence. Une demi-douzaine de partis politiques s’étaient formés : un Parti catholique dont les succès brillants aux élections législatives de 1912 furent en grande partie annulés sous la pression de ses adversaires, ce qui le rendit hostile à Madero, un Parti républicain qui soutint B. Reyes, un Parti libéral national qui le combattit, mais se distingua du Parti libéral mexicain des frères Flores Magón. Finalement, Madero dut faire face à deux catégories de dangers : des pronunciamientos de type classique et des soulèvements qui tendaient à exploiter la victoire de la révolution politique en la doublant d’une révolution sociale. Pris entre ceux qui essayaient de perpétuer l’ordre ancien et les révolutionnaires qui le poussaient à modifier tout de suite les structures de la société, il tenta vainement de maintenir un équilibre impossible» (F. Weymuller. Histoire du Mexique, Paris, Horvath, Col. Histoire des pays, s.d., p. 277).

ainsi plus ridi-

ainsi plus ridi-cules aux yeux de la popula-

tion. «Madero, généreux mais naïf, était une cible facile pour les flèches empoi-

nalistes de l’ancien régime» (J. S. Herzog. La révolution mexicaine, Paris, Maspero, Col. FM/petite collection maspero, # 185, 1968, p. 155). Madero pensait qu’il avait été porté par les ailes de la liberté, alors que, comme le mentionne Parkes, il «ne comprit jamais à quel point c’était aux mécontentements qu’il devait d’être devenu héros national» (H. B. Parkes. Op. cit. p. 335). «Francesco I Madero (I comme innocent croyaient médire ses ennemis» (J. Meyer. La révolution mexicaine, Paris, Tallandier, Col. Texto, 2010, p. 38) Et Parkes de préciser :

«Avec ou sans programme, il était d’ailleurs incapable de gouverner le Mexique. Il voulait donner à toute la population l’intégrité des droits démocratiques, à une époque où les trois quarts de ses membres étaient illettrés; il voulait administrer dans une atmosphère de conciliation et de bonté pendant que les généraux et les propriétaires terriens préparaient des coups d’État. Tandis qu’il rêvait de régénérer son pays par la simple puissance d’un exemple analogue à celui du Christ, son entourage était animéd’intentions bien différentes. Sa famille s’était installée avec lui au Palais National; il donna des fonctions dans son cabinet à plusieurs de ses parents, répondant aux accusations de despotisme qu’il les avait choisis à cause de leur honnêteté; or, pendant qu’il faisait ses apologies de la liberté, son frère Gustavo s’érigeait en boss, en directeur politique du gouvernement, commandant au congrès et intervenant dans les élections, son oncle Ernesto et son cousin Rafael Hernández administraient les départements du Trésor et du Fomento selon leurs opinions de cientificos. Ainsi, le gouvernement de Madero ne fut ni vraiment idéaliste, ni effectivement dictatorial et, dès que l’absence de tout programme apparut avec évidence, sa popularité s’évanouit autour de lui avec la soudaineté d’une catastrophe. Sa voix aiguë, ses façons maniérées et nerveuses, son inhabileté à recevoir les délégations, les larmes qu’il répandit à un concert public, pendant l’ouverture de “1812”, de Tchaïkowski, sa foi dans les prophéties faites au cours de séances spiritualistes, tout cela contribuait à le rendre victime de la moquerie générale» (H. B. Parkes. Op. cit. p. 336).

Parce que la plupart des

grands problèmes sociaux demeurent sans solutions, des soulèvements éclatent

ici et là durant les années 1912 et 1913. Les ouvriers des villes, et en

particulier du secteur pétrolier, à dominance anglo-américaine, se syndicalisent

et deviennent des forces rouges de

contestation du gouvernement libéral. Les agriculteurs, déçus par la non

application du Plan

Parce que la plupart des

grands problèmes sociaux demeurent sans solutions, des soulèvements éclatent

ici et là durant les années 1912 et 1913. Les ouvriers des villes, et en

particulier du secteur pétrolier, à dominance anglo-américaine, se syndicalisent

et deviennent des forces rouges de

contestation du gouvernement libéral. Les agriculteurs, déçus par la non

application du Plan  de San Luis Potosi prennent les armes, et les indiens du

Morelos sont les plus vindicatifs avec, à leur tête, leur chef Emiliano Zapata.

Au nord, c’est Pancho Villa qui reprend du service, financé sans doute par des

intérêts américains. Madero essaie de discuter avec tout le monde. Les généraux

putchistes condamnés à la peine de mort sont graciés par un président qui ne croit

pas à la violence.

de San Luis Potosi prennent les armes, et les indiens du

Morelos sont les plus vindicatifs avec, à leur tête, leur chef Emiliano Zapata.

Au nord, c’est Pancho Villa qui reprend du service, financé sans doute par des

intérêts américains. Madero essaie de discuter avec tout le monde. Les généraux

putchistes condamnés à la peine de mort sont graciés par un président qui ne croit

pas à la violence. «Madero n’était pas le doux idéaliste, le spirite disciple de Tolstoï, le rêveur évangélique que l’on a dit; il était tout cela, mais il voulait lucidement trouver l’équilibre, entre deux éléments contraires, la

liberté et

l’autorité, il exigeait des élections générales, la liberté illimitée de la

presse et de réunion; il ne voulait pas que la vie publique s’éteigne de

nouveau et se limite à une douzaine de chefs de parti et à leurs troupes

parlementaires, il ne voulait pas de retour à la clique, même élargie, même

rajeunie» (J. Meyer. Op. cit. p.

42). Mais les conditions d’analphabétisme et de népotisme «bien placé» rendaient

la chose impossible. La présidence de Madero allait durer seize mois au cours

desquels les crises sociales intérieures allaient venir à bout, aidées en cela par l’intervention américaine de l’ambassadeur Henry Lane Wilson qui avait

l’oreille du président Taft, et dont le but premier était de protéger les intérêts

américains menacés par la politique nationaliste de Madero.

liberté et

l’autorité, il exigeait des élections générales, la liberté illimitée de la

presse et de réunion; il ne voulait pas que la vie publique s’éteigne de

nouveau et se limite à une douzaine de chefs de parti et à leurs troupes

parlementaires, il ne voulait pas de retour à la clique, même élargie, même

rajeunie» (J. Meyer. Op. cit. p.

42). Mais les conditions d’analphabétisme et de népotisme «bien placé» rendaient

la chose impossible. La présidence de Madero allait durer seize mois au cours

desquels les crises sociales intérieures allaient venir à bout, aidées en cela par l’intervention américaine de l’ambassadeur Henry Lane Wilson qui avait

l’oreille du président Taft, et dont le but premier était de protéger les intérêts

américains menacés par la politique nationaliste de Madero.«À la chambre des députés, parlait del Bosque, tandis qu’un public agressif se pressait aux galeries : “Si M. Madero avait quelques connaissances économiques, il aurait fermé les vannes du Trésor d’où coulent à flots les millions gaspillés”. “Si M. Madero était un homme d’État, il en aurait fini avec le Droit marqué par le crime et la corruption porfiriste, si M. Madero…” “Si ma grand-mère avait des roulettes, elle serait une charrette!” criait-on d’une galerie. “Que nous a apporté la révolution? Désastre, ruine, banditisme, assassinat. Qu’est-ce que le Plan de San Luis? Logomachie!” Et un madériste de répondre à la tribune : “Oui, Messieurs, le crime de Madero c’est de ne pas avoir invité au gouvernement tous les cuistres et tous les charlatans qui pendant la dictature ont léché les pieds du tyran”. (Applaudissements suivis d’un tumulte général. Les députés se retirent, le public se bat jusqu’à l’arrivée de la police.) Toute la capitale parlait maintenant de la chute imminente de Madero; les cadets de Cavalerie et deux régiments avaient libéré Reyes et Díaz [auteurs de tentatives de pronunciamiento qui avaient échoués. Madero avait gracié les deux rebelles], le premier était tombé en attaquant le palais national, le second s’était enfermé dans la citadelle avec 350 hommes; au commandant de la place, blessé, avait été substitué Victoriano Huerta. Commençait alors la “décade tragique”, que certains malins appelaient “magiques”. Le généralBlanquet, secrètement féliciste, faisait massacrer les régiments maderistes, en les envoyant sous le feu des mitrailleuses rebelles, dûment prévenues. Huerta attendait, araignée dans sa toile. L’ambassadeur américain, fort plein de lui-même, sentait que l’heure était historique et cherchait à passer à l’histoire. Il commença par réunir le corps diplomatique pour demander à Madero de démissionner afin d’éviter plus de souffrances aux civils; en effet, Huerta faisait bombarder la citadelle avec une telle inefficacité que seuls les immeubles avoisinants étaient touchés. Reyistes et Felicistes des classes moyennes étaient dans la rue, attendaient le dénouement. La nuit, Huerta rencontrait les chefs rebelles à l’ambassade américaine et laissait les autres tirer les marrons du feu. Pour conclure le pacte, Felix Díaz lui demanda en gage la personne de Gustavo Madero, qui veillait sur la sûreté du président. Huerta invita Gustavo à déjeuner, lui promettant de prendre la citadelle dans l’après-midi du même jour, et le livra aux félicistes qui le massacrèrent. Et l’œil de verre de Gustavo passa de main en main comme un trophée. La révolution sanglante commençait» (J. Meyer. Ibid. pp. 47-48).

«Quant à la situation militaire, ajoute Jesus Silva Herzog, elle appelle quelques observations. Les rebelles de la citadelle étaient pratiquement encerclés et l’on aurait pu aisément éviter qu’ils reçoivent des vivres. Dans tout le reste du pays, l’armée fédérale demeura fidèle au gouvernement pendant toute la durée de la “décade tragique”. Les forces commandées par Huerta étaient supérieures à celles de Díaz dès l’arrivée du général Angeles, et il était possible d’augmenter encore les effectifs de la capitale grâceaux troupes qui étaient en garnison dans d’autres villes. D’après l’opinion des experts, la citadelle aurait pu être investie en l’espace de quelques heures. En réalité, le général en chef commença dès les premiers instants à tresser les fils de la trahison. Certains proches collaborateurs de Madero conçurent très vite des soupçons sur la conduite de Huerta et le lui firent savoir; mais le président, toujours naïf et bienveillant, ne prêta pas foi à ses véritables amis; il estimait peut-être que le cœur humain ne pouvait embrasser tant de perversité, et il paya très cher sa crédulité et sa profonde ignorance des hommes, les seuls vraiment cruels parmi tous les animaux de la création.

D’après les estimations approximatives, la “décade tragique” fit deux mille morts et six mille blessés, sans distinction entre les combattants et les citoyens pacifiques, victimes de leur curiosité. Ce fut une lutte stérile et sanglante, en même temps que criminelle et déshonorante» (J. S. Herzog. Ibid. p. 155).

«Dans la journée du 18 furent arrêtés Gustavo Madero et Adolfo Bassó. Ce dernier était un marin de valeur et intendant des résidences présidentielles. Il avait défendu aveccourage le Palais national contre l’attaque du général Reyes. Sur l’ordre de Huerta, Bassó et Gustavo Madero furent livrés à la soldatesque de la citadelle qui, après une si facile victoire, était assoiffée de sang et d’alcool. Gustavo Madero fut insulté et injurié par les soldats ivres. L’un d’eux creva le seul œil qui lui restait d’un coup de bayonnette [sic!], puis, aveugle et titubant, il fut achevé à l’arme blanche et au revolver. D’après l’ingénieur Alberto J. Pani, son cadavre était couvert de trente-sept blessures. Bassó fut passé par les armes, pour délit de loyauté envers le gouvernement qu’il avait servi. Il mourut avec une sérénité admirable en contemplant l’étoile polaire qui, d’après ses dernières paroles, l’avait si souvent guidé au cours de ses voyages en mer. Manuel Oviedo, chef politique de Tacubaya, madériste convaincu, fut également assassiné. Mais l’orgie de sang ne faisait que commencer» (J. S. Herzog. Ibid. pp. 155-156).

Pendant ce temps, le

président Madero et le vice-

Pendant ce temps, le

président Madero et le vice-président Suárez était capturé par Huerta. Leur sort ne fut pas fixé immédiatement :

«Quant à Madero, Huerta avait encore à l’utiliser; avant d’être tué, le malheureux président devait permettre à l’usurpateur d’être investi de l’autorité légale. Madero et Pino Suárez furent donc amenés, par la promesse d’une amnistie pour eux et pour leurs compagnons, à donner leur démission; c’était là une faute que Madero n’aurait jamais dû commettre, mais qui, comme toutes ses fautes, fut causée par son désir d’éviter les effusions de sang et par sa trop grande confiance dans la bonté de la nature humaine. La présidence échut alors à Pedro Lascurain, qui fut alors persuadé de nommer Huerta ministre des affaires étrangères, puis de démissionner à son tour. Avant d’accepter, toutefois, il pria Huerta de promettre que Madero aurait la vie sauve. Huerta ouvrit sa chemise, en tira des médailles de la Vierge de Guadalupe et du Sacré-Cœur de Jésus, qu’il portait à son cou et jura le plus solennellement du monde que Madero serait autorisé à se retirer en exil. Les démissions furent alors transmises au congrès qui, surpris par la légalité du procédé et aussi intimidé par les troupes dont disposait Huerta, l’accepta comme président à la quasi-unanimité.

Madero et Pino Suárez s’attendaient à être envoyés à Veracruz; leurs femmes et leurs enfants allèrent les attendre à la gare Colonia. Huerta, cependant, continua de les garder au Palais, ne libérant qu’Angeles. Des diplomates étrangers et des membres de la famille Madero prièrent Henry Lane Wilson d’intercéder auprès du nouveau président; maisl’ambassadeur se contenta de répondre qu’il ne pouvait intervenir dans les affaires intérieures du Mexique. Il dit à Huerta de faire pour le mieux dans l’intérêt de la paix nationale et il déclara à ses amis que la vraie place de Madero était dans un asile d’aliénés et que Pino Suárez était un criminel qui mériterait d’être fusillé. Le 22 au soir, les deux hommes furent extraits du Palais et, sur le chemin du pénitencier, furent invités à sortir de leurs voitures et fusillés. On annonça officiellement qu’une troupe armée avait tenté de les enlever et qu’ils avaient été tués accidentellement dans la confusion générale. Henry Lane Wilson fit savoir à Washington qu’il était disposé à accepter cette explication et pria les consuls américains au Mexique d’user de leur influence en faveur du nouveau gouvernement» (H. B. Parkes. Op. cit. pp. 343-344).

«Le 22, aux environs de minuit, Madero et Pino Suárez furent conduits hors du Palais national et immédiatement séparés; puis on les fit monter dans des automobiles différentes sous prétexte de les transférer à la maison d’arrêt pour leur plus grande commodité. Parvenus non loin de la prison, ils furent lâchement assassinés, aumoment où ils descendaient de voiture, par les agents qui les conduisaient. Celui qui assassina Madero était un certain Francisco Cárdenas, major des forces rurales. Un groupe de gendarmes commandé par le féliciste Cecilio Ocón simula une attaque des véhicules, et c’est à ce moment-là que le crime fut perpétré. Le lendemain matin, les journaux en donnèrent une version officielle : au moment où Madero et Pino Suárez étaient conduits en prison, un groupe de leurs partisans avait tenté de les libérer et une lutte au révolver se serait engagé entre ceux-ci et les policiers qui les conduisaient. Les deux hommes politiques auraient été tués pendant ce combat. Personne ne le crut. Et, avec une indignation plus ou moins manifeste, le coupable fut immédiatement désigné comme étant Victoriano Huerta (J. S. Herzo. Op. cit. p. 163).

de la démocratie et l’apôtre de la liberté. Le crime avait été perpétré avec la

complicité de l’ambassadeur Wilson, qui avait refusé d’écouter les

supplications de l’épouse de Madero, le complot entre Huerta et Díaz s’étant

fomenté à l’ambassade même. Le député Luis Manuel Rojas lança un «J’accuse»

d’un courage téméraire contre l’ambassadeur qui fut finalement rappelé par le

nouveau président des États-Unis. Huerta pouvait toujours penser que la mort de

Madero allait ramener l’ordre traditionnel qui avait régné durant les mandats

incontestés de Porfirio Díaz, mais il allait en être autrement et les dix jours

de conspirations contre le mandat de Madero se transformèrent en dix années de

guerres civiles cruelles et meurtrières.

de la démocratie et l’apôtre de la liberté. Le crime avait été perpétré avec la

complicité de l’ambassadeur Wilson, qui avait refusé d’écouter les

supplications de l’épouse de Madero, le complot entre Huerta et Díaz s’étant

fomenté à l’ambassade même. Le député Luis Manuel Rojas lança un «J’accuse»