|

| Hiéronymus Bosch. La luxure. |

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : LUXURE

Pénétrant

dans le dernier cercle des péchés capitaux, le poète

latin Stace donne au Dante une explication scientifique et poétique

de la conception : «Si

ton esprit, mon fils, reçoit et garde mes paroles, elles te seront

une lumière qui éclairera le comment dont tu t’enquiers. Le sang

parfait, qui jamais n’est bu par les veines altérées, et reste

comme l’aliment qu’on enlève de table, prend dans le cœur une

vertu informative de tous les membres humains qu’il doit produire

en courant dans les veines.  Plus épuré encore, il descend en un

lieu qu’il est mieux de taire que de nommer; et de là ensuite il

dégoutte sur un autre sang, dans un vase naturel. Ensemble ils s’y

mêlent, l’un passif, l’autre actif, à cause de la perfection du

lieu d’où il est exprimé : et uni à celui-là, il commence à

agir, le coagulant d’abord, puis vivifiant ce qui, par sa matière,

a pris de la consistance. La vertu active devient une âme semblable

à celle d’une plante, différente seulement en ce qu’elle est en

voie, et l’autre déjà au rivage. Tant opère-t-elle ensuite, que

déjà elle se meut et sent, comme une anémone marine; puis elle se

prend à organiser les puissances dont elle est la semence. Tantôt

se replie, tantôt se dilate, mon fils, la vertu qui provient du cœur

du générateur, où la nature veille au soin de tous les membres.

Mais comment d’animal on devient enfant, tu ne le vois pas encore :

c’est là le point sur lequel a erré un plus savant que toi;

lequel, par sa doctrine, sépare de l’âme l’intellect possible,

parce qu’il ne voit pas qu’il prenne aucun organe. Ouvre ton cœur

à la vérité que tu vas entendre, et sache qu’aussitôt que du

cerveau la structure est parfaite dans le fœtus, le premier moteur

vers lui se tourne, et joyeux d’un si grand art de nature, y

souffle un esprit nouveau plein de vertu, qui, attirant dans sa

substance ce qu’il y trouve d’actif, devient une seule âme qui

vit, et sent, et se réfléchit sur elle-même»

(Traduction de Lamennais).

Plus épuré encore, il descend en un

lieu qu’il est mieux de taire que de nommer; et de là ensuite il

dégoutte sur un autre sang, dans un vase naturel. Ensemble ils s’y

mêlent, l’un passif, l’autre actif, à cause de la perfection du

lieu d’où il est exprimé : et uni à celui-là, il commence à

agir, le coagulant d’abord, puis vivifiant ce qui, par sa matière,

a pris de la consistance. La vertu active devient une âme semblable

à celle d’une plante, différente seulement en ce qu’elle est en

voie, et l’autre déjà au rivage. Tant opère-t-elle ensuite, que

déjà elle se meut et sent, comme une anémone marine; puis elle se

prend à organiser les puissances dont elle est la semence. Tantôt

se replie, tantôt se dilate, mon fils, la vertu qui provient du cœur

du générateur, où la nature veille au soin de tous les membres.

Mais comment d’animal on devient enfant, tu ne le vois pas encore :

c’est là le point sur lequel a erré un plus savant que toi;

lequel, par sa doctrine, sépare de l’âme l’intellect possible,

parce qu’il ne voit pas qu’il prenne aucun organe. Ouvre ton cœur

à la vérité que tu vas entendre, et sache qu’aussitôt que du

cerveau la structure est parfaite dans le fœtus, le premier moteur

vers lui se tourne, et joyeux d’un si grand art de nature, y

souffle un esprit nouveau plein de vertu, qui, attirant dans sa

substance ce qu’il y trouve d’actif, devient une seule âme qui

vit, et sent, et se réfléchit sur elle-même»

(Traduction de Lamennais).

Stace

poursuit son explication jusqu'au moment où ils abordent un lieu

autrement menaçant : «Déjà

nous étions arrivés là où le mont s’infléchit une dernière

fois; et nous avions tourné à main droite, et un  autre souci nous

préoccupait. Là le bord lance des flammes, et de la corniche

s’élève un vent qui les repousse, et les éloigne d’elle. Par

quoi, il nous fallait aller le long du côté ouvert, un à un; et

d’ici je craignais le feu, de là je craignais de tomber. Mon Guide

disait : — En cet endroit il faut tenir aux yeux le frein serré,

car l’erreur serait facile. «Summae

Deus clementiae»,1

au sein de cette

grande ardeur j’ouïs alors chanter; ce qui me donna un désir non

moindre de me tourner. Et je vis dans la flamme des esprits qui

allaient et je regardais à leurs pas et aux miens, partageant la vue

tour à tour entre l’un et l’autre. Cette hymne finie, à haute

voix ils criaient : «Virum non cognosco».2

Il y a là une certaine ironie où l'on entend les luxurieux chanter

la complainte de la Vierge à l'Ange qui lui annonçait qu'elle

allait concevoir!

autre souci nous

préoccupait. Là le bord lance des flammes, et de la corniche

s’élève un vent qui les repousse, et les éloigne d’elle. Par

quoi, il nous fallait aller le long du côté ouvert, un à un; et

d’ici je craignais le feu, de là je craignais de tomber. Mon Guide

disait : — En cet endroit il faut tenir aux yeux le frein serré,

car l’erreur serait facile. «Summae

Deus clementiae»,1

au sein de cette

grande ardeur j’ouïs alors chanter; ce qui me donna un désir non

moindre de me tourner. Et je vis dans la flamme des esprits qui

allaient et je regardais à leurs pas et aux miens, partageant la vue

tour à tour entre l’un et l’autre. Cette hymne finie, à haute

voix ils criaient : «Virum non cognosco».2

Il y a là une certaine ironie où l'on entend les luxurieux chanter

la complainte de la Vierge à l'Ange qui lui annonçait qu'elle

allait concevoir!

De

fait, les damnés entonnent des accords vantant les exemples de

chasteté d'épouses et d'époux qui s'en étaient tenus aux devoirs

imposés par la vertu et la sainteté des lois du mariage. À cette

première vague de luxurieux s'en ajoute une seconde, encore plus

vouée aux tourments et qui s'écrie Sodome

et Gomorrhe.

Une âme parmi les autres interpelle Dante : «Combien

tu es heureux, reprit l'ombre qui m'avait interrogé la première,

combien tu es heureux que la connaissance de notre supplice te donne

une expérience salutaire pour mieux vivre! Ces ombres qui marchent

dans _(cropped).jpg) une direction contraire à la nôtre commirent le crime que

César s'entendit reprocher, lorsqu'au milieu de son triomphe on le

saluait du nom de Reine.

Elles s'éloignent

de nous en criant Sodome!,

en se faisant

ainsi des reproches à elles-mêmes, et par cette confession elles

augmentent la rigueur de leur brûlure. Notre péché fut

hermaphrodite. Parce que nous ne suivîmes pas les lois humaines,

parce que nous nous livrâmes à nos désirs luxurieux comme de viles

bêtes, pour montrer notre opprobre, nous proférons sans cesse le

nom de la femme qui, sous des ais façonnés dans la forme d'une

génisse, fut souillée comme un animal de la même nature. Tu

connais nos actions, tu sais de quoi nous fûmes coupables; si tu

veux connaître notre nom, le temps ne me permet pas de te le dire,

et je ne le pourrais. Je t'empêcherai cependant de regretter

d'ignorer le mien : je suis Guido Guinicelli et déjà je me purifie,

parce que je me suis repenti avant d'être arrivé à la fin de ma

carrière»

(traduction d'Artau de Montor).

une direction contraire à la nôtre commirent le crime que

César s'entendit reprocher, lorsqu'au milieu de son triomphe on le

saluait du nom de Reine.

Elles s'éloignent

de nous en criant Sodome!,

en se faisant

ainsi des reproches à elles-mêmes, et par cette confession elles

augmentent la rigueur de leur brûlure. Notre péché fut

hermaphrodite. Parce que nous ne suivîmes pas les lois humaines,

parce que nous nous livrâmes à nos désirs luxurieux comme de viles

bêtes, pour montrer notre opprobre, nous proférons sans cesse le

nom de la femme qui, sous des ais façonnés dans la forme d'une

génisse, fut souillée comme un animal de la même nature. Tu

connais nos actions, tu sais de quoi nous fûmes coupables; si tu

veux connaître notre nom, le temps ne me permet pas de te le dire,

et je ne le pourrais. Je t'empêcherai cependant de regretter

d'ignorer le mien : je suis Guido Guinicelli et déjà je me purifie,

parce que je me suis repenti avant d'être arrivé à la fin de ma

carrière»

(traduction d'Artau de Montor).

Nous

comprenons mieux l'exposé de Stace et la mise en garde de Virgile

qui servent de prologue au dernier cercle du Purgatoire. Ici, nous

rencontrons ceux qui ont refusé la transmission de la descendance

pour se perdre dans la luxure, en particulier celle qui repousse  le

vase naturel pour aller «à

reculons», ce que Dante

appelle l'hermaphrodisme et qui correspond à notre bisexualité.

C'est ainsi qu'il faut comprendre l'allusion à César tirée de

Suétone : «À la même

époque, suivant Marcus Brutus, un certain Octavius, que le

dérangement de son esprit autorisait à tout dire, ayant, devant une

assemblée très nombreuse, donné à Pompée le titre de "roi",

salua même César du nom de "reine"».3

Et plus loin, le chroniqueur rapporte le mot devenu célèbre de

Curion, qu'il était «le

mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris».4

L'idée que César, jeune, eût été l'amant du roi Nicomède IV de

Bithynie, réfugié à Rome après l'invasion de son royaume par

Mithridate, est passé dans la légende, mais que savons-nous des

faits, car Suétone a beau être un grand chroniqueur, c'était aussi

une langue fort bien pendue qui rapportait tous les potins de la curie

romaine. Il en allait ainsi de Dion Cassius qui reprenait la rengaine

qui note toutefois que César prenait à cœur ces allusions qui

venaient de l'armée : «Cela

le blessait et le chagrinait visiblement, il essaya de se défendre,

niant cette affaire sous serment, d'où il devenait plus ridicule».5

le

vase naturel pour aller «à

reculons», ce que Dante

appelle l'hermaphrodisme et qui correspond à notre bisexualité.

C'est ainsi qu'il faut comprendre l'allusion à César tirée de

Suétone : «À la même

époque, suivant Marcus Brutus, un certain Octavius, que le

dérangement de son esprit autorisait à tout dire, ayant, devant une

assemblée très nombreuse, donné à Pompée le titre de "roi",

salua même César du nom de "reine"».3

Et plus loin, le chroniqueur rapporte le mot devenu célèbre de

Curion, qu'il était «le

mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris».4

L'idée que César, jeune, eût été l'amant du roi Nicomède IV de

Bithynie, réfugié à Rome après l'invasion de son royaume par

Mithridate, est passé dans la légende, mais que savons-nous des

faits, car Suétone a beau être un grand chroniqueur, c'était aussi

une langue fort bien pendue qui rapportait tous les potins de la curie

romaine. Il en allait ainsi de Dion Cassius qui reprenait la rengaine

qui note toutefois que César prenait à cœur ces allusions qui

venaient de l'armée : «Cela

le blessait et le chagrinait visiblement, il essaya de se défendre,

niant cette affaire sous serment, d'où il devenait plus ridicule».5

Et

Guido Guinicelli? De quoi en retournait-il? Son nom était Guido Guinizzelli (ou Guinizelli) et, en français, Guy de Guincel, du nom

de son père Guinizello di Bartolomeo. Guido était né vers 1230 à

Bologne et mourut en exil à Monselice en 1276. C'était l'un des

poètes du dolce

stil nuovo - le nouveau

style doux -, comme Dante l'évoque dans le chant XXIV du Purgatoire.

Rappelons qu'il n'était pas le seul poète toscan à contribuer à ce

mouvement. À côté de lui, on mentionnera Guittone d'Arezzo

(1235-1294). Guido et Guittone furent les grands maîtres spirituels

de Dante qui développa son propre style vernaculaire. Comme

pour tant de poètes du Moyen Âge, nous détenons peu de documents

biographiques concernant Guido Guinizzelli. Nous savons qu'il est

issu d'une noble famille de Bologne, celle des Principi. Son père

était juriste et il lui fit étudier le droit. À partir de 1268, il

aurait exercé les fonctions de juge et de consultant juridique

dans sa ville natale. Guido, appartenant au camp des Gibelins

c'est-à-dire des partisans de l'Empereur contre ceux du Pape,

appuyait les Lambertazzi contre la faction guelfe des Geremei.

Lorsque celle-ci finit par triompher en 1274, Guido dut s'exiler à

Monselice, près de Padoue, avec sa femme, Bice della Fratta, et son

fils Guiduccio. C'est là qu'il mourut, à 46 ans. Tel était le

sort de bon nombre de lettrés italiens au cours du Moyen Âge, ce

qui n'avait vraiment rien d'exceptionnel puisque ce fut également le

destin du Dante de se voir exilé loin de sa Florence bien-aimée.

Et

Guido Guinicelli? De quoi en retournait-il? Son nom était Guido Guinizzelli (ou Guinizelli) et, en français, Guy de Guincel, du nom

de son père Guinizello di Bartolomeo. Guido était né vers 1230 à

Bologne et mourut en exil à Monselice en 1276. C'était l'un des

poètes du dolce

stil nuovo - le nouveau

style doux -, comme Dante l'évoque dans le chant XXIV du Purgatoire.

Rappelons qu'il n'était pas le seul poète toscan à contribuer à ce

mouvement. À côté de lui, on mentionnera Guittone d'Arezzo

(1235-1294). Guido et Guittone furent les grands maîtres spirituels

de Dante qui développa son propre style vernaculaire. Comme

pour tant de poètes du Moyen Âge, nous détenons peu de documents

biographiques concernant Guido Guinizzelli. Nous savons qu'il est

issu d'une noble famille de Bologne, celle des Principi. Son père

était juriste et il lui fit étudier le droit. À partir de 1268, il

aurait exercé les fonctions de juge et de consultant juridique

dans sa ville natale. Guido, appartenant au camp des Gibelins

c'est-à-dire des partisans de l'Empereur contre ceux du Pape,

appuyait les Lambertazzi contre la faction guelfe des Geremei.

Lorsque celle-ci finit par triompher en 1274, Guido dut s'exiler à

Monselice, près de Padoue, avec sa femme, Bice della Fratta, et son

fils Guiduccio. C'est là qu'il mourut, à 46 ans. Tel était le

sort de bon nombre de lettrés italiens au cours du Moyen Âge, ce

qui n'avait vraiment rien d'exceptionnel puisque ce fut également le

destin du Dante de se voir exilé loin de sa Florence bien-aimée.

Reste

l'œuvre poétique. Œuvre sans doute bien incomplète avec son mince

et original canzoniere

composé

de cinq chansons et quinze sonnets! Considéré aujourd'hui comme

archaïque, proche

des poètes siciliens plus que des Toscans, son Al

cor gentil rempaira sempre amore...

(«En noble cœur amour

se loge toujours...»)

le rapproche de la poésie occitane courtoise de la même époque. De

son temps, l'œuvre de Guido fut critiquée par Guittone d'Arezzo

pour ses comparaisons tirées de la nature et par Bonagiunta de

Lucques qui dénonçait chez Guido un excès d'intellectualisme et

l'usage de citations sacrées. Par contre, ces critiques lui

suscitèrent le ralliement des jeunes poètes toscans, et parmi eux,

Guido Cavalcanti et surtout Dante Alighieri. Ce fut de Guido que ce

dernier tira sa poésie amoureuse. Au cours d'un séjour à Bologne,

Dante y rencontra des philosophes venus du Danemark et disciples

d'Averroès qui le séduisirent par l'audace de leur doctrine. Il en

ramènera des textes averroïstes parmi lesquels se trouvaient des

poèmes de Guido Guinizzelli.

Reste

l'œuvre poétique. Œuvre sans doute bien incomplète avec son mince

et original canzoniere

composé

de cinq chansons et quinze sonnets! Considéré aujourd'hui comme

archaïque, proche

des poètes siciliens plus que des Toscans, son Al

cor gentil rempaira sempre amore...

(«En noble cœur amour

se loge toujours...»)

le rapproche de la poésie occitane courtoise de la même époque. De

son temps, l'œuvre de Guido fut critiquée par Guittone d'Arezzo

pour ses comparaisons tirées de la nature et par Bonagiunta de

Lucques qui dénonçait chez Guido un excès d'intellectualisme et

l'usage de citations sacrées. Par contre, ces critiques lui

suscitèrent le ralliement des jeunes poètes toscans, et parmi eux,

Guido Cavalcanti et surtout Dante Alighieri. Ce fut de Guido que ce

dernier tira sa poésie amoureuse. Au cours d'un séjour à Bologne,

Dante y rencontra des philosophes venus du Danemark et disciples

d'Averroès qui le séduisirent par l'audace de leur doctrine. Il en

ramènera des textes averroïstes parmi lesquels se trouvaient des

poèmes de Guido Guinizzelli.

Guido

et Dante appartenaient à un même courant où l'on retrouvait

également Guido Cavalcanti (1258-1300) et Cino da Pistoia

(1270-1337). Tous ces poètes ont contribué à donner naissance par

le dialecte toscan à la langue italienne, dont La

Divine Comédie est

sans doute l'œuvre la plus achevée. Chez Guido Guinizzelli, on retrouve

l'emprunt des motifs de la vassalisation amoureuse propre à la

Cortezia; mais

aussi de l'amour vécue comme mort; de la Dame cruelle qui ne

répond pas à l'amour de son soupirant. Enfin, on y retrouve toute une

analyse du processus amoureux que reprendra Dante dans son récit de

Paolo et Francesca. Par ces thèmes, Guido substituait à la noblesse

de naissance la noblesse du cœur comme source de l'amour. C'était

sans doute une idéalisation qui convenait peu à la féodalité et

même à la bourgeoisie des villes italiennes qui, au mépris des

sentiments, scellait des alliances purement de classes.

Guido

et Dante appartenaient à un même courant où l'on retrouvait

également Guido Cavalcanti (1258-1300) et Cino da Pistoia

(1270-1337). Tous ces poètes ont contribué à donner naissance par

le dialecte toscan à la langue italienne, dont La

Divine Comédie est

sans doute l'œuvre la plus achevée. Chez Guido Guinizzelli, on retrouve

l'emprunt des motifs de la vassalisation amoureuse propre à la

Cortezia; mais

aussi de l'amour vécue comme mort; de la Dame cruelle qui ne

répond pas à l'amour de son soupirant. Enfin, on y retrouve toute une

analyse du processus amoureux que reprendra Dante dans son récit de

Paolo et Francesca. Par ces thèmes, Guido substituait à la noblesse

de naissance la noblesse du cœur comme source de l'amour. C'était

sans doute une idéalisation qui convenait peu à la féodalité et

même à la bourgeoisie des villes italiennes qui, au mépris des

sentiments, scellait des alliances purement de classes.

Afin de résister à la réaction cléricale qui voyait d'un mauvais œil l'amour courtois, les thèmes du dolce stil nuovo se sont teints de mysticisme, l'amour de la Dame étant présentée comme un reflet de la gloire de Dieu. C'est ainsi que Chrétien de Troyes (1130-±1185) détourna-t-il de son but l'amour pécheresse vers une forme sublimée chrétienne. Il faut dire que l'un des traits marquants de ces thématiques était d'exiger une mélodie formelle de la langue, une syntaxe cristalline qui écartait la prosodie précieuse. L'usage même d'une terminologie scolastique, sans doute élaborée et pas toujours accessible à la première lecture, fut source d'images appropriées à l'expression des sentiments humains.

Autant

dire que la poésie de Guido Guinizzelli correspondait à une

pré-renaissance dans la mesure où elle suivait les transformations

sociales du XIIIe siècle, lorsque le monde rural italien cédait devant

le  monde urbain. Un monde où s'annonçaient les expériences

violentes qui marqueront la conquête des marchés comme du

gouvernement des cités; où la sensualité des princes et des

banquiers s'illustreront par des œuvres sensuelles et grandioses,

Guido encourageait plutôt l'amour comme une preuve de la noblesse de

cœur des amants. À l'exemple de la Cortezia,

il

célébrait la vertu latente de l'amant se réalisant dans l'acte

d'amour. Plutôt que de sombrer dans la luxure, comme les damnés du

Purgatoire, l'acte amoureux devait contribuer à élever moralement les

amants. Des pratiques comme l'assag,

où

l'amant se soumettait aux pires tourments de la chair, couché nu

auprès de sa Dame sans la toucher, équivalaient aux plus grands

actes des combats de chevalerie. Cet idéal combattant de

l'esprit chevaleresque se portait à la défense de la pureté du

sentiment contre les assauts de la sensualité et de la concupiscence. La force de l'Amour est puissante et sème

l'inquiétude, voire l'effroi dans les cœurs. Parce qu'on ne peut

lui résister, l'idéal - mystique ou chevaleresque - parviendra à

la maîtriser. Voilà pourquoi Guido Guinizzelli est-il traité de

sage dans

La Divine Comédie;

la

vertu étant sauve, l'honneur

de

la dame respecté garantit la sincérité profonde du poète. C'est

déjà la gentilézza

de

Béatrice Portinari que le pèlerin de la Divine

Comédie va

bientôt rencontrer.

monde urbain. Un monde où s'annonçaient les expériences

violentes qui marqueront la conquête des marchés comme du

gouvernement des cités; où la sensualité des princes et des

banquiers s'illustreront par des œuvres sensuelles et grandioses,

Guido encourageait plutôt l'amour comme une preuve de la noblesse de

cœur des amants. À l'exemple de la Cortezia,

il

célébrait la vertu latente de l'amant se réalisant dans l'acte

d'amour. Plutôt que de sombrer dans la luxure, comme les damnés du

Purgatoire, l'acte amoureux devait contribuer à élever moralement les

amants. Des pratiques comme l'assag,

où

l'amant se soumettait aux pires tourments de la chair, couché nu

auprès de sa Dame sans la toucher, équivalaient aux plus grands

actes des combats de chevalerie. Cet idéal combattant de

l'esprit chevaleresque se portait à la défense de la pureté du

sentiment contre les assauts de la sensualité et de la concupiscence. La force de l'Amour est puissante et sème

l'inquiétude, voire l'effroi dans les cœurs. Parce qu'on ne peut

lui résister, l'idéal - mystique ou chevaleresque - parviendra à

la maîtriser. Voilà pourquoi Guido Guinizzelli est-il traité de

sage dans

La Divine Comédie;

la

vertu étant sauve, l'honneur

de

la dame respecté garantit la sincérité profonde du poète. C'est

déjà la gentilézza

de

Béatrice Portinari que le pèlerin de la Divine

Comédie va

bientôt rencontrer.

Il

ne faut donc pas s'étonner qu'à côté de Guido, Dante rencontre

Arnaut Daniel. Né à Ribérac vers  1150, Arnaut était un

authentique troubadour du Périgord. Lui aussi était considéré

comme un grand

maître d'amour, contribuant en tant que meilleur

forgeron du parler maternel à

asseoir le langage vernaculaire contre le latin sclérosé. Comme

Guido, il fut aussi auteur de poèmes érotiques qu'il échafaudât

sur une sextine, une forme où les six vers de chaque strophe se terminent par six rimes

disposées alternativement selon la combinaison 6-1-5-2-4-3. Le

septième et dernier couplet, composé de trois vers seulement,

devant comporter les six-mots-clés du poème.

1150, Arnaut était un

authentique troubadour du Périgord. Lui aussi était considéré

comme un grand

maître d'amour, contribuant en tant que meilleur

forgeron du parler maternel à

asseoir le langage vernaculaire contre le latin sclérosé. Comme

Guido, il fut aussi auteur de poèmes érotiques qu'il échafaudât

sur une sextine, une forme où les six vers de chaque strophe se terminent par six rimes

disposées alternativement selon la combinaison 6-1-5-2-4-3. Le

septième et dernier couplet, composé de trois vers seulement,

devant comporter les six-mots-clés du poème.

- Quand me soveni de la cambra

- Ont a mon dam sai que nulhs òm non intra

- Ans me son tots plus que fraire ni oncle,

- Non ai membre non fremisca, neis l'ongla

- Aicí com' fai l'enfant denant la verga

- Tal paur ai no'l siá tròp de l'arma

- Del cors li fos, non de l'arma

- E consentis m'a celat dins sa cambra !

- Que plus me nafra'l còr que còps de verga

- Car lo sieus sers lai ont ilh es non de intra

- Tots temps serai amb lieis com' carns e ongla

- E non creirai chastic d'amic ni d'oncle

- Arnaut trasmet sa chanson d'ongla e d'oncle

- A grat de lieis que de sa verga a l'arma,

- Son Desirat, qui pretz en cambra intra

- Traduction

-

.jpg) Quand je me souviens de la chambre

Quand je me souviens de la chambre

- Où à mon dam je sais que personne n’entre,

- Mais où tous sont pour moi plus sévères que frère ou oncle,

- Je n’ai membre qui ne frémisse, ni ongle,

- Ainsi que fait l’enfant devant la verge :

- Telle est ma peur que tout entière lui revienne mon âme.

- Puisse-t-elle mon corps, sinon mon âme,

- Recevoir en secret dans sa chambre !

- Cela blesse mon cœur plus que coups de verge,

- Car là où elle se trouve, son esclave point n’entre ;

- Je serai toujours avec elle comme sont chair et ongle,

- Et n’entendrai de remontrance ni d’ami, ni d’oncle.

- Arnaut envoie sa chanson d’ongle et d’oncle

- Au gré de celle qui tient sous la verge son âme,

- À sa Désirée, dont le Mérite en toute chambre entre. (Wikipedia)

Malgré tout, une question demeure. Si Guido Guinizzelli et Arnaut Daniel apparaissent aux yeux de Dante comme les chanteurs de la noblesse de cœur, que font-ils dans le cercle des luxurieux? Le poète donne d'ailleurs une image assez sereine de ces poètes. À bien lire, même s'il ne les nomme pas tous, ils étaient tous artisans du Dolce stil nuovo à se trouver dans cet ultime cercle et - pourquoi pas lui-même -, attendant de gravir la marche qui les sépare du Paradis? Alors qu'on s'attendrait à voir tant d'authentiques luxurieux se hisser à la reconnaissance du poète, comme on le voit dans les autres cercles des péchés capitaux, voici que ce sont des troubadours qui se manifestent :

«Tant me plaît votre courtoise demande, que je ne puis ni ne veux vous cacher mon nom.

Je suis Arnaud qui pleure et vais chantant, par ce brûlant chemin, la folie passée, et je vois devant moi le jour que j’espère.

Ores vous prie, par cette vaillance qui vous guide au sommet de l’escalier, de vous souvenir de ma douleur».

De quelle folie passée parlait Arnaut?

Sans

doute, ne le saurons-nous jamais. Qu'il soit avec les

sodomites nous indique quand même que peut-être la Dame dont il

évoquait la noblesse de cœur n'était peut-être pas une Dame?

La chose irait de même pour Guido Guinizzelli. Dante aurait sans

doute préféré les retrouver ailleurs, au Paradis. Mais il  n'ignorait pas que les désirs qui

motivaient cette poésie sublimée jusqu'à la mystique de la Dame ne

provenaient pas de la spiritualité chrétienne, mais de désirs

profondément charnels et que malgré les transformations opérées

par l'acte poétique, le résultat n'en était pas totalement purgé.

C'est toujours le désir physique, celui-là même qui contribuait à

la procréation comme le rappelait le Stace, qui persistait derrière

la sublimation. Et cette source, même si les troubadours avaient su

la tirer de l'Enfer, persistait tout de même au Purgatoire. Parmi toutes les hypothèses qui

pèsent sur les origines de la Cortezia, il en est une qui

s'est formulée qu'assez récemment et qui supposerait que derrière

la Dame résiderait plutôt un homme : un seigneur, un châtelain, un

croisé, un capitaine, voire même un Infidèle, un Sarrazin! S'il y

a moindrement quelque chose de vrai derrière cette hypothèse, on

conçoit la difficulté qu'il y ait eu à exprimer cette passion

dévorante qui animait la poésie courtoise et jusqu'au dolce stil

nuovo!

n'ignorait pas que les désirs qui

motivaient cette poésie sublimée jusqu'à la mystique de la Dame ne

provenaient pas de la spiritualité chrétienne, mais de désirs

profondément charnels et que malgré les transformations opérées

par l'acte poétique, le résultat n'en était pas totalement purgé.

C'est toujours le désir physique, celui-là même qui contribuait à

la procréation comme le rappelait le Stace, qui persistait derrière

la sublimation. Et cette source, même si les troubadours avaient su

la tirer de l'Enfer, persistait tout de même au Purgatoire. Parmi toutes les hypothèses qui

pèsent sur les origines de la Cortezia, il en est une qui

s'est formulée qu'assez récemment et qui supposerait que derrière

la Dame résiderait plutôt un homme : un seigneur, un châtelain, un

croisé, un capitaine, voire même un Infidèle, un Sarrazin! S'il y

a moindrement quelque chose de vrai derrière cette hypothèse, on

conçoit la difficulté qu'il y ait eu à exprimer cette passion

dévorante qui animait la poésie courtoise et jusqu'au dolce stil

nuovo!

La chose ne saurait être rejeté du revers de la main considérant la séparation radicale des sexes durant le Moyen Âge occidental. Troubadours et belles dames avaient peu l'occasion de se fréquenter, même en public. On n'imagine pas les porteuses de fiefs et de dots se balader à leur guise avec des errants, des saltimbanques, voire même des chevaliers! Pour autant, comment inventer des vertus à des Dames sinon que parce que les poètes ne les connaissaient pas et que c'était aux fruits de leur imagination qu'ils dédiaient leurs vers.

Ces troubadours qui accompagnaient

les croisés ou les pèlerins produisaient sans doute des

œuvres qui  contribuaient à faire rêver les cortèges qui

sillonnaient l'Europe et le Proche-Orient. Et lorsque ces poètes ne

chantaient pas la Dame, de quoi, ou de qui pouvaient-ils bien parler? Des

combattants. Des guerriers, des chefs de troupes, des adversaires. À

la noblesse de corps de la féodalité, il y avait aussi une autre

noblesse de cœur : celle de Roland à Roncevaux ou des chevaliers de

la Table Ronde qui affrontaient des forces surnaturellex; des

souvenirs d'Alexandre le Grand ou de Charlemagne qui hantaient les

imaginations guerrières. Tous ces thèmes se rejoignaient,

s'échangeaient, se complétaient dans la marche des cavaliers et des troupiers partis

reconquérir Jérusalem sur les disciples de Mahomet. Que pouvait-il

bien en rester au retour?

contribuaient à faire rêver les cortèges qui

sillonnaient l'Europe et le Proche-Orient. Et lorsque ces poètes ne

chantaient pas la Dame, de quoi, ou de qui pouvaient-ils bien parler? Des

combattants. Des guerriers, des chefs de troupes, des adversaires. À

la noblesse de corps de la féodalité, il y avait aussi une autre

noblesse de cœur : celle de Roland à Roncevaux ou des chevaliers de

la Table Ronde qui affrontaient des forces surnaturellex; des

souvenirs d'Alexandre le Grand ou de Charlemagne qui hantaient les

imaginations guerrières. Tous ces thèmes se rejoignaient,

s'échangeaient, se complétaient dans la marche des cavaliers et des troupiers partis

reconquérir Jérusalem sur les disciples de Mahomet. Que pouvait-il

bien en rester au retour?

La question qui se pose maintenant

est celle-ci : pourquoi Dante place-t-il la sodomie (qui désignait

alors toutes relations homosexuelles) en tête de la luxure au point

de la réduire à cette seule pratique?  Comme le rappelle l'historien

américain John Boswell : «À partir du XIVe siècle, l'Europe

occidentale céda à une haine farouche et obsessionnelle de

l'homosexualité, conçue comme le plus effroyable des péchés. Les

raisons n'en ont jamais été correctement exposées, mais Dante

(1265-1321) nous offre une excellente illustration de cette

évolution. Dressant la carte détaillée des châtiments

eschatologiques de son temps, il rangea les sodomites dans le cercle

le plus élevé du Purgatoire ("Purgatoire", chant

26) - juste devant les portes du Paradis -, en compagnie des

individus coupables d'une passion hétérosexuelle "exagérée"

: c'est-à-dire proches du salut et bien au-dessus de la majorité

des pécheurs peuplant les terrasses du Purgatoire, ainsi que de tous

les êtres humains tourmentés dans l'Enfer. Pourtant, de son vivant

même ou juste après la mort de Dante, de nombreux États italiens

adoptèrent une législation punissant sévèrement les actes

homosexuels. La position du poète était théologiquement correcte,

mais l'hostilité viscérale contre la passion érotique homosexuelle

était déjà très marquée dans l'ensemble de la population».6

Sa vision n'était donc pas originale puisque, «à la fin du

XIIe siècle, un moine eut une vision des malheureuses âmes expiant

leur comportement homosexuel au Purgatoire. Il fut fort étonné d'y

découvrir un grand nombre de femmes».7

Comme le rappelle l'historien

américain John Boswell : «À partir du XIVe siècle, l'Europe

occidentale céda à une haine farouche et obsessionnelle de

l'homosexualité, conçue comme le plus effroyable des péchés. Les

raisons n'en ont jamais été correctement exposées, mais Dante

(1265-1321) nous offre une excellente illustration de cette

évolution. Dressant la carte détaillée des châtiments

eschatologiques de son temps, il rangea les sodomites dans le cercle

le plus élevé du Purgatoire ("Purgatoire", chant

26) - juste devant les portes du Paradis -, en compagnie des

individus coupables d'une passion hétérosexuelle "exagérée"

: c'est-à-dire proches du salut et bien au-dessus de la majorité

des pécheurs peuplant les terrasses du Purgatoire, ainsi que de tous

les êtres humains tourmentés dans l'Enfer. Pourtant, de son vivant

même ou juste après la mort de Dante, de nombreux États italiens

adoptèrent une législation punissant sévèrement les actes

homosexuels. La position du poète était théologiquement correcte,

mais l'hostilité viscérale contre la passion érotique homosexuelle

était déjà très marquée dans l'ensemble de la population».6

Sa vision n'était donc pas originale puisque, «à la fin du

XIIe siècle, un moine eut une vision des malheureuses âmes expiant

leur comportement homosexuel au Purgatoire. Il fut fort étonné d'y

découvrir un grand nombre de femmes».7

Pourtant, Dante avait déjà placé

des sodomites en Enfer (chants 14-16), alors comment et pourquoi les

retrouve-t-on à nouveau au Purgatoire, et dans le cercle placé le plus près

de l'accès au Paradis? La  réponse se trouverait-elle dans ces

unions homosexuelles que Boswell retrace depuis la

Haute-Antiquité jusqu'à leur effacement à partir du XIIIe siècle?

Car le mariage homosexuel n'est pas une invention récente. Il

existait depuis aussi longtemps que les mariages hétérosexuels. La

difficulté provient sans doute que les termes hétéro et

homosexuel ne se concevaient pas avant la toute fin du XIXe siècle,

même si les unions entre un homme et une femme et les unions entre

deux hommes se pratiquaient couramment sur une échelle comparable.

«Le mariage est (pour le meilleur ou pour le pire, en fonction de

leur point de vue) un phénomène hétérosexuel par essence».8

Il s'accomplit dans le but ultime de la procréation. C'est ainsi que

nous le comprenons encore dans l'Occident moderne, mais il en a pas

toujours été le cas.

réponse se trouverait-elle dans ces

unions homosexuelles que Boswell retrace depuis la

Haute-Antiquité jusqu'à leur effacement à partir du XIIIe siècle?

Car le mariage homosexuel n'est pas une invention récente. Il

existait depuis aussi longtemps que les mariages hétérosexuels. La

difficulté provient sans doute que les termes hétéro et

homosexuel ne se concevaient pas avant la toute fin du XIXe siècle,

même si les unions entre un homme et une femme et les unions entre

deux hommes se pratiquaient couramment sur une échelle comparable.

«Le mariage est (pour le meilleur ou pour le pire, en fonction de

leur point de vue) un phénomène hétérosexuel par essence».8

Il s'accomplit dans le but ultime de la procréation. C'est ainsi que

nous le comprenons encore dans l'Occident moderne, mais il en a pas

toujours été le cas.

|

| John Boswell (1947-1994) |

Les jugements portés par les anthropologues, les spécialistes du droit antique ou les historiens sur ces unions de gens du même sexe se sont toujours révélés négatifs. Bien que la terminologie utilisée par les rédacteurs des codes de lois visait l'attraction sexuelle que contenaient ces unions, ils ont préféré juger tendancieusement ou carrément détourner le sens des contrats, des serments et des célébrations rituelles de ces unions. Boswell rappelle d'ailleurs «que les êtres humains sont rarement certains de la nature exacte de leurs sentiments. Cette ambiguïté a été abondamment traitée par la culture populaire occidentale, en même temps que le thème réaliste de l'inconstance : les sentiments les plus forts et les plus stables en apparence ne sont pas à l'abri de volte-face soudaines et imprévisibles».9 Aussi trouvons-nous dans le cours de ces unions des séparations, des divorces, des mesures d'adoption, les symboles et les signifiances que nous retrouvons habituellement dans les mariages de couples hétérosexuels.

Le tribun athénien Démosthène

(384-322 av. J.-C.), dans le Contre Nearea, déclarait :

«Voilà ce qu'être marié veut dire : avoir des fils que l'on

puisse présenter à sa famille et aux voisins, et avoir des filles à

soi que l'on puisse donner à des maris. Car nous avons des

courtisanes pour le plaisir, des concubines pour satisfaire nos

besoins physiques quotidiens et des épouses pour porter nos enfants

légitimes et pour être les fidèles gardiennes de nos foyers».10

Foin de questions sexuelles dans le mariage! Dion Cassius (155-235

apr. J.-C.), cinq siècles plus tard, renchérissait : «Car

qu'existe-t-il de mieux qu'une épouse chaste, femme d'intérieur,

bonne ménagère et qui élève les enfants; une épouse pour te

réjouir quand tu es bien portant, te soigner quand tu es malade,

s'associer à ton bonheur, te réconforter dans le malheur; pour

refréner la folle passion de la jeunesse et adoucir les rigueurs

inopportunes de la vieillesse? Et n'est-il pas délicieux de

reconnaître un enfant qui partage les dons de ses deux parents?».11

Autant dire que l'usage de l'épouse chaste visait à apaiser

les tourments de la sexualité qui hantent généralement le jeune

âge!

Le tribun athénien Démosthène

(384-322 av. J.-C.), dans le Contre Nearea, déclarait :

«Voilà ce qu'être marié veut dire : avoir des fils que l'on

puisse présenter à sa famille et aux voisins, et avoir des filles à

soi que l'on puisse donner à des maris. Car nous avons des

courtisanes pour le plaisir, des concubines pour satisfaire nos

besoins physiques quotidiens et des épouses pour porter nos enfants

légitimes et pour être les fidèles gardiennes de nos foyers».10

Foin de questions sexuelles dans le mariage! Dion Cassius (155-235

apr. J.-C.), cinq siècles plus tard, renchérissait : «Car

qu'existe-t-il de mieux qu'une épouse chaste, femme d'intérieur,

bonne ménagère et qui élève les enfants; une épouse pour te

réjouir quand tu es bien portant, te soigner quand tu es malade,

s'associer à ton bonheur, te réconforter dans le malheur; pour

refréner la folle passion de la jeunesse et adoucir les rigueurs

inopportunes de la vieillesse? Et n'est-il pas délicieux de

reconnaître un enfant qui partage les dons de ses deux parents?».11

Autant dire que l'usage de l'épouse chaste visait à apaiser

les tourments de la sexualité qui hantent généralement le jeune

âge!

Dion Cassius écrivait à une

époque où se développait déjà une première répression sexuelle

depuis les lois restrictives formulées par l'empereur Auguste

(1er siècle de notre ère). C'est alors que triomphait

«le modèle de mariage hétérosexuel le plus courant dans toutes

les sociétés méditerranéennes (et l'unique forme légale à

Athènes et à Rome) était la monogamie : un couple formé d'un homme

et d'une femme. Ces unions n'étaient souvent accessibles

officiellement qu'aux classes possédantes, mais les relations

monogamiques permanentes que nouaient des membres des classes

inférieures étaient, semble-t-il, considérées tout à fait

analogues».12

- «Dans la mesure où les Romains ne lui demandaient pas de

satisfaire leurs besoins érotiques, le dévouement et le bonheur

conjugaux ne dépendaient pas (et ne révélaient pas) de tendances

sexuelles particulières (comme cela pourrait être le cas dans les

sociétés modernes, où le choix d'un conjoint est essentiellement

dicté par des considérations de satisfaction sentimentale et

sexuelle); être amoureux d'une autre personne que son épouse

n'avait évidemment pas la même signification pour un Romain que

cela en aurait pour un Américain».13

On comprend l'inquiétante étrangeté que les unions du même

sexe peuvent susciter chez les

lecteurs actuels.

Dion Cassius écrivait à une

époque où se développait déjà une première répression sexuelle

depuis les lois restrictives formulées par l'empereur Auguste

(1er siècle de notre ère). C'est alors que triomphait

«le modèle de mariage hétérosexuel le plus courant dans toutes

les sociétés méditerranéennes (et l'unique forme légale à

Athènes et à Rome) était la monogamie : un couple formé d'un homme

et d'une femme. Ces unions n'étaient souvent accessibles

officiellement qu'aux classes possédantes, mais les relations

monogamiques permanentes que nouaient des membres des classes

inférieures étaient, semble-t-il, considérées tout à fait

analogues».12

- «Dans la mesure où les Romains ne lui demandaient pas de

satisfaire leurs besoins érotiques, le dévouement et le bonheur

conjugaux ne dépendaient pas (et ne révélaient pas) de tendances

sexuelles particulières (comme cela pourrait être le cas dans les

sociétés modernes, où le choix d'un conjoint est essentiellement

dicté par des considérations de satisfaction sentimentale et

sexuelle); être amoureux d'une autre personne que son épouse

n'avait évidemment pas la même signification pour un Romain que

cela en aurait pour un Américain».13

On comprend l'inquiétante étrangeté que les unions du même

sexe peuvent susciter chez les

lecteurs actuels.

Cette étrangeté résiderait dans le fait qu'alors, «beaucoup espéraient que l'amour naîtrait du mariage (et non pas le provoquerait»,14 ce qui est le cas de nos sociétés modernes. Cette espérance que l'amour naîtrait de la cohabitation des ménages s'est perpétuée, surtout dans les milieux populaires, jusque tard au XXe siècle. «Et si le mariage était censé satisfaire les besoins sexuels, ce n'était pas parce qu'on avait choisi un(e) partenaire qui correspondait exactement à ses goûts en la matière, mais parce que les époux tenaient compte de leurs désisrs respectifs et limitaient volontairement le champ de leur sexualité au mariage. Avant le Bas-Empire, les époux véritablement "amoureux" l'un de l'autre étaient considérés comme exceptionnels et même comme une bizarrerie».15 Ce qui torpille nos représentations romanesques des amours passées.

Le sexe, le désir et le plaisir ne

définissaient donc pas les unions matrimoniales romaines.

«L'expression classique du droit romain déclare que "c'est

le consentement et non l'union sexuelle qui fait le mariage"

("nuptias non concubitus sed consensus facit") [...]

Ce qui compte d'abord, c'est le consentement de toutes les

parties intéressées dans ce mariage - c'est-à-dire non seulement

celui des futurs époux, mais aussi celui de leurs tuteurs légaux

[...]. Et, chose peut-être plus importante à nos yeux, le

"consentement" de la fiancée est présumé tant

qu'elle ne protesta pas officiellement, ce qui lui aurait été fort

difficile et ne constituait de véritable obstacle que si l'on

pouvait prouver que le fiancé était "indigne" ou "abject"

- autrement dit, le mariage ne dépendait pas simplement de

ses vœux ou de ses préférences».16

Le consentement concernait moins les partenaires que les intérêts

familiaux dans la conclusion du contrat de mariage.

Le sexe, le désir et le plaisir ne

définissaient donc pas les unions matrimoniales romaines.

«L'expression classique du droit romain déclare que "c'est

le consentement et non l'union sexuelle qui fait le mariage"

("nuptias non concubitus sed consensus facit") [...]

Ce qui compte d'abord, c'est le consentement de toutes les

parties intéressées dans ce mariage - c'est-à-dire non seulement

celui des futurs époux, mais aussi celui de leurs tuteurs légaux

[...]. Et, chose peut-être plus importante à nos yeux, le

"consentement" de la fiancée est présumé tant

qu'elle ne protesta pas officiellement, ce qui lui aurait été fort

difficile et ne constituait de véritable obstacle que si l'on

pouvait prouver que le fiancé était "indigne" ou "abject"

- autrement dit, le mariage ne dépendait pas simplement de

ses vœux ou de ses préférences».16

Le consentement concernait moins les partenaires que les intérêts

familiaux dans la conclusion du contrat de mariage.

Il en allait des unions de même

sexe que des unions hétérosexuelles. Depuis l'époque de la Grèce

archaïque (celle d'Homère), Boswell retient trois  types d'unions en

bonne et due forme. La première nous est relatée par le géographe Strabon (60 av. J.-C-20 apr. J.-C.) qui rapporte une cérémonie

d'enlèvement rituel établissant une relation légale entre amants

de sexe masculin, la fameuse cryptie crétoise. Dans le récit

de Strabon, «hormis l'enlèvement lui-même, nous retrouvons ici

tous les éléments de la tradition européenne du mariage : témoins,

cadeaux, sacrifice religieux, banquet public, coupe, changement

rituel de costume pour l'un des partenaires, changement de position

sociale pour les deux, et jusqu'au voyage de noces. La déclaration

publique au cours du banquet préfigure ce qui allait devenir

l'élément essentiel du mariage dans le droit romain et chrétien :

une déclaration de consentement à l'union (Cf. la formule moderne :

"Acceptez-vous de prendre...?")».17

On ne doit toutefois pas écarter le fait que l'enlèvement d'un

éromène - jeune homme à la limite de la puberté - par un

éraste - homme adulte, souvent invité par le père même du

plus jeune à opérer l'enlèvement -, était doublé d'un rite

initiatique de la chasse et de la guerre, occupations essentielles

des nobles grecs.

types d'unions en

bonne et due forme. La première nous est relatée par le géographe Strabon (60 av. J.-C-20 apr. J.-C.) qui rapporte une cérémonie

d'enlèvement rituel établissant une relation légale entre amants

de sexe masculin, la fameuse cryptie crétoise. Dans le récit

de Strabon, «hormis l'enlèvement lui-même, nous retrouvons ici

tous les éléments de la tradition européenne du mariage : témoins,

cadeaux, sacrifice religieux, banquet public, coupe, changement

rituel de costume pour l'un des partenaires, changement de position

sociale pour les deux, et jusqu'au voyage de noces. La déclaration

publique au cours du banquet préfigure ce qui allait devenir

l'élément essentiel du mariage dans le droit romain et chrétien :

une déclaration de consentement à l'union (Cf. la formule moderne :

"Acceptez-vous de prendre...?")».17

On ne doit toutefois pas écarter le fait que l'enlèvement d'un

éromène - jeune homme à la limite de la puberté - par un

éraste - homme adulte, souvent invité par le père même du

plus jeune à opérer l'enlèvement -, était doublé d'un rite

initiatique de la chasse et de la guerre, occupations essentielles

des nobles grecs.

Le second type d'union provient de

la description d'une cérémonie que Lucien de Samosate, célèbre

voyageur du IIe siècle de notre ère, donnait des Scythes

qui occupaient le littoral nord de la mer Noire  (Crimée actuelle).

Dans un dialogue avec un Grec, le Scythe prétend : «Nous

considérons comme bienvenu dans l'amitié la même chose que vous, à

propos du mariage - faire une longue cour et tout ce genre de choses

afin d'être assuré de conquérir l'ami et de ne pas être repoussé.

Et quand un ami a été préféré à tous les autres, on dresse des

contrats à cette fin et on s'engage par serment solennel à vivre

ensemble, et à mourir, s'il le faut, l'un pour l'autre, ce que nous

faisons. À partir du moment où nous nous sommes tous deux entaillé

le doigt et avons laissé le sang couler dans une coupe, où nous y

avons plongé la pointe de nos glaives et y avons bu l'un et l'autre,

rien ne pourrait défaire ce qui nous lie. Il n'est pas permis de

conclure de tels contrats plus de trois fois, car un homme qui aurait

de nombreuses relations de ce genre nous fera le même effet qu'une

femme dissolue et adultère, et nous ne considérerions pas que son

dévouement fût aussi fort s'il était partagé entre plusieurs

affections».18

Le rite, ici, doublé du serment de sang, partageait avec le mariage

hétérosexuel l'usage d'une coupe à boire très répandu dans la

Méditerranée antique, tandis que «l'absorption du sang d'autrui

(au sens propre ou figuré) est au cœur de nombreuses cérémonies

méditerranéennes dotées de significations très diverses, parmi

lesquelles l'Eucharistie chrétienne».19

(Crimée actuelle).

Dans un dialogue avec un Grec, le Scythe prétend : «Nous

considérons comme bienvenu dans l'amitié la même chose que vous, à

propos du mariage - faire une longue cour et tout ce genre de choses

afin d'être assuré de conquérir l'ami et de ne pas être repoussé.

Et quand un ami a été préféré à tous les autres, on dresse des

contrats à cette fin et on s'engage par serment solennel à vivre

ensemble, et à mourir, s'il le faut, l'un pour l'autre, ce que nous

faisons. À partir du moment où nous nous sommes tous deux entaillé

le doigt et avons laissé le sang couler dans une coupe, où nous y

avons plongé la pointe de nos glaives et y avons bu l'un et l'autre,

rien ne pourrait défaire ce qui nous lie. Il n'est pas permis de

conclure de tels contrats plus de trois fois, car un homme qui aurait

de nombreuses relations de ce genre nous fera le même effet qu'une

femme dissolue et adultère, et nous ne considérerions pas que son

dévouement fût aussi fort s'il était partagé entre plusieurs

affections».18

Le rite, ici, doublé du serment de sang, partageait avec le mariage

hétérosexuel l'usage d'une coupe à boire très répandu dans la

Méditerranée antique, tandis que «l'absorption du sang d'autrui

(au sens propre ou figuré) est au cœur de nombreuses cérémonies

méditerranéennes dotées de significations très diverses, parmi

lesquelles l'Eucharistie chrétienne».19

Un troisième type d'union

homosexuelle «mettait en jeu la pratique juridique de l'"adoption

collatérale" : un homme en adoptait un autre comme frère, soit

de facto (comme dans le Satyricon de Pétrone) soit

officiellement, d'une manière ou d'une autre».20

L'adoptio était un rite fréquent dans la  Rome antique : «Au

début de l'Empire, des hommes commencèrent à prendre des frères

adoptifs (et non plus des fils), qui devenaient ainsi leurs

héritiers mais non leurs enfants. Il suffisait pour ce faire d'une

déclaration devant témoins - aucune autre subtilité juridique

n'était requise (Notez la similitude avec le mariage hétérosexuel

romain.) "Nul ne doute, écrivait le juriste Julius Paulus [dans

le contexte spécifique de l'adoption fraternelle], que quelqu'un

puisse être correctement désigné comme héritier de la sorte :

"Que cet homme soit mon héritier", pourvu que la personne

ainsi désignée soit présente". L'adopté jouissait ainsi d'un

droit sur les biens et sur la succession de celui qui l'avait pris

pour frère - d'un droit plus important même que celui d'un frère

biologique, car il y avait généralement, en l'occurrence, plusieurs

héritiers -, et les deux personnes concernées nouaient ainsi une

relation légale; cependant, le frère adoptif ne se plaçait pas

sous l'autorité ni sous la tutelle de celui qui l'adoptait, et ne

changeait probablement ni de nom ni de statut».21 La dimension contractuelle et

légale de l'adoption la faisait la plus ressembler au mariage

hétérosexuel, quoique les deux partenaires conservassent une

autonomie dont ne jouissait pas l'épouse. «Dans la mesure où

l'expression "adopter un frère" désignait spécifiquement

sous l'Empire l'instauration d'une relation avec un amant homosexuel

et où les hommes de ce temps considéraient le mariage hétérosexuel

comme une sorte d'adoption collatérale - l'épouse devenant, par

essence, une sœur -, il paraît évident que ces adoptions étaient

considérées comme un moyen d'ancrer juridiquement des unions

homosexuelles».22

La nature essentiellement sexuelle de l'adoption fraternelle

distinguait également du mariage hétérosexuel où les aspects

affectif et sexuel étaient secondaires.

Rome antique : «Au

début de l'Empire, des hommes commencèrent à prendre des frères

adoptifs (et non plus des fils), qui devenaient ainsi leurs

héritiers mais non leurs enfants. Il suffisait pour ce faire d'une

déclaration devant témoins - aucune autre subtilité juridique

n'était requise (Notez la similitude avec le mariage hétérosexuel

romain.) "Nul ne doute, écrivait le juriste Julius Paulus [dans

le contexte spécifique de l'adoption fraternelle], que quelqu'un

puisse être correctement désigné comme héritier de la sorte :

"Que cet homme soit mon héritier", pourvu que la personne

ainsi désignée soit présente". L'adopté jouissait ainsi d'un

droit sur les biens et sur la succession de celui qui l'avait pris

pour frère - d'un droit plus important même que celui d'un frère

biologique, car il y avait généralement, en l'occurrence, plusieurs

héritiers -, et les deux personnes concernées nouaient ainsi une

relation légale; cependant, le frère adoptif ne se plaçait pas

sous l'autorité ni sous la tutelle de celui qui l'adoptait, et ne

changeait probablement ni de nom ni de statut».21 La dimension contractuelle et

légale de l'adoption la faisait la plus ressembler au mariage

hétérosexuel, quoique les deux partenaires conservassent une

autonomie dont ne jouissait pas l'épouse. «Dans la mesure où

l'expression "adopter un frère" désignait spécifiquement

sous l'Empire l'instauration d'une relation avec un amant homosexuel

et où les hommes de ce temps considéraient le mariage hétérosexuel

comme une sorte d'adoption collatérale - l'épouse devenant, par

essence, une sœur -, il paraît évident que ces adoptions étaient

considérées comme un moyen d'ancrer juridiquement des unions

homosexuelles».22

La nature essentiellement sexuelle de l'adoption fraternelle

distinguait également du mariage hétérosexuel où les aspects

affectif et sexuel étaient secondaires.

Le passage au christianisme

ne changea pas grand chose dans la mesure où le rituel

matrimonial ne s'adapta que progressivement aux exigences de la nouvelle religion, qui ne reconnut la sacralité du mariage que très

tardivement - ce n'est qu'en 1215, au IVe concile du

Latran tenu sous Innocent III, que le mariage devint l'un des sept

sacrements -; entre temps, les rites d'enlèvement et d'échange des

sangs se

On conçoit assez facilement la

confusion qui se dégage de ces usages ambiguës entre frère et

amant : «Avec le temps, l'association entre "sœur"

et "épouse" déteignit également sur ces accommodements,

et  ces femmes prirent le nom d'"aimées" ou de "sœurs".

Bien que cette dernière appellation ait probablement joué de

l'ambiguïté de ce terme à double sens, un sens chaste, charitable,

auquel songeaient les chrétiens lorsqu'ils s'appelaient frères et

sœurs, et un sens érotique, conjugal - dans la mesure où ces

arrangements étaient parfois considérés comme des "mariages

spirituels" -, l'emploi de "sœur" dans ce contexte

marquait clairement la désapprobation et donnait à entendre que

toute implication conjugale n'était pas absente"».24

Cette confusion allait jusqu'à brouiller la compréhension même des

textes évangéliques, surtout dans les relations entre Jésus et ses

disciples. Ainsi, que penser du couple formé par Jésus et Jean, son

disciple bien-aimé? Sur ce point, Boswell soulève un

doute choquant pour la plupart des chrétiens : «L'art et la

littérature des époques ultérieures [surtout au Haut Moyen

Âge] ont souvent représenté leurs relations comme intimes,

sinon comme érotiques. Jean se désigne lui-même par six fois comme

"le disciple que le Christ aimait", ce qui incite à se

demander si, du point de vue de Jean, Jésus n'"aimait" pas

les autres apôtres. En tout état de cause, il voulait probablement

dire que Jésus lui vouait une affection particulière. Ce

lien privilégié est confirmé par le fait que Jésus mourant

demanda à Jean de veiller sur sa mère, une situation qui n'est pas

sans rappeler ce qui se passait dans le cas où l'une des parties

d'un couple marié mourait avant l'autre. (Elle suggère aussi,

implicitement, que Jésus et Jean étaient "frères" -

puisqu'ils en vinrent à partager la même mère - en un sens qui

allait au-delà de la "fraternité" liant tous les apôtres

et tous les chrétiens)».25

On comprend qu'une telle interprétation soit loin de faire

l'unanimité parmi les exégètes!

ces femmes prirent le nom d'"aimées" ou de "sœurs".

Bien que cette dernière appellation ait probablement joué de

l'ambiguïté de ce terme à double sens, un sens chaste, charitable,

auquel songeaient les chrétiens lorsqu'ils s'appelaient frères et

sœurs, et un sens érotique, conjugal - dans la mesure où ces

arrangements étaient parfois considérés comme des "mariages

spirituels" -, l'emploi de "sœur" dans ce contexte

marquait clairement la désapprobation et donnait à entendre que

toute implication conjugale n'était pas absente"».24

Cette confusion allait jusqu'à brouiller la compréhension même des

textes évangéliques, surtout dans les relations entre Jésus et ses

disciples. Ainsi, que penser du couple formé par Jésus et Jean, son

disciple bien-aimé? Sur ce point, Boswell soulève un

doute choquant pour la plupart des chrétiens : «L'art et la

littérature des époques ultérieures [surtout au Haut Moyen

Âge] ont souvent représenté leurs relations comme intimes,

sinon comme érotiques. Jean se désigne lui-même par six fois comme

"le disciple que le Christ aimait", ce qui incite à se

demander si, du point de vue de Jean, Jésus n'"aimait" pas

les autres apôtres. En tout état de cause, il voulait probablement

dire que Jésus lui vouait une affection particulière. Ce

lien privilégié est confirmé par le fait que Jésus mourant

demanda à Jean de veiller sur sa mère, une situation qui n'est pas

sans rappeler ce qui se passait dans le cas où l'une des parties

d'un couple marié mourait avant l'autre. (Elle suggère aussi,

implicitement, que Jésus et Jean étaient "frères" -

puisqu'ils en vinrent à partager la même mère - en un sens qui

allait au-delà de la "fraternité" liant tous les apôtres

et tous les chrétiens)».25

On comprend qu'une telle interprétation soit loin de faire

l'unanimité parmi les exégètes!

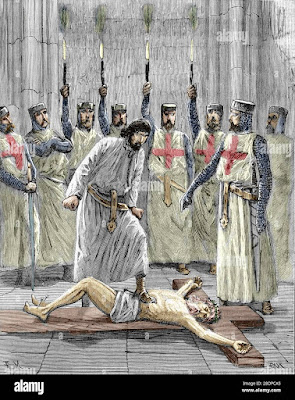

L'instauration du christianisme ne

détourna pas les rites traditionnels d'union de même sexe. Cette

pratique s'illustrant surtout dans le monde des officiers

militaires, elle perpétuait le souvenir du Bataillon sacré de

Thèbes. Dans le martyrologue, on vit apparaître des couples unis

étroitement et de même sexe. Boswell retient le récit du martyre

des saintes romaines Perpétue et Félicité (martyres à Carthage en

203); ceux de Polyeucte et de Néarque (259), mais surtout de Serge et de Bacchus martyrisés sous l'ordre d'Antiochus en Syrie (300). Bacchus est d'abord condamné au fouet à mort

jusqu'à épuisement de ses bourreaux : «...le bienheureux Serge,

profondément affligé et chagriné par la perte de Bacchus, pleurait

et se lamentait : "Frère, compagnon d'armes, plus jamais nous

ne chanterons ensemble 'Voyez comme il est bon et comme il est

agréable que des frères demeurent, ne faisant qu'un!' Tu as été

détaché de moi et tu es monté aux cieux, me laissant seul sur

terre, désormais solitaire, sans réconfort". Après qu'il eut

prononcé ces mots, la même nuit, le bienheureux Bacchus apparut

soudain devant lui, le visage radieux comme celui d'un ange, vêtu

d'un uniforme d'officier et il lui parla : "Pourquoi te

chagriner, pourquoi pleurer mon frère? si mon corps t'a été

enlevé, je reste auprès de toi dans le lien de l'union, chantant et

récitant : 'Je suivrai la voie de tes commandements, lorsque tu

dilateras mon cœur'. Hâte-toi donc, frère, par une

L'instauration du christianisme ne

détourna pas les rites traditionnels d'union de même sexe. Cette

pratique s'illustrant surtout dans le monde des officiers

militaires, elle perpétuait le souvenir du Bataillon sacré de

Thèbes. Dans le martyrologue, on vit apparaître des couples unis

étroitement et de même sexe. Boswell retient le récit du martyre

des saintes romaines Perpétue et Félicité (martyres à Carthage en

203); ceux de Polyeucte et de Néarque (259), mais surtout de Serge et de Bacchus martyrisés sous l'ordre d'Antiochus en Syrie (300). Bacchus est d'abord condamné au fouet à mort

jusqu'à épuisement de ses bourreaux : «...le bienheureux Serge,

profondément affligé et chagriné par la perte de Bacchus, pleurait

et se lamentait : "Frère, compagnon d'armes, plus jamais nous

ne chanterons ensemble 'Voyez comme il est bon et comme il est

agréable que des frères demeurent, ne faisant qu'un!' Tu as été

détaché de moi et tu es monté aux cieux, me laissant seul sur

terre, désormais solitaire, sans réconfort". Après qu'il eut

prononcé ces mots, la même nuit, le bienheureux Bacchus apparut

soudain devant lui, le visage radieux comme celui d'un ange, vêtu

d'un uniforme d'officier et il lui parla : "Pourquoi te

chagriner, pourquoi pleurer mon frère? si mon corps t'a été

enlevé, je reste auprès de toi dans le lien de l'union, chantant et

récitant : 'Je suivrai la voie de tes commandements, lorsque tu

dilateras mon cœur'. Hâte-toi donc, frère, par une  confession

entière et parfaite de me chercher et de m'obtenir, lorsque tu auras

achevé ta course. Car pour moi, la couronne de la justice est d'être

avec toi"».26

Et Boswell de souligner l'incongruité de

«la promesse de Bacchus, disant à Serge que, s'il suivait son

exemple, le Seigneur lui accorderait en récompense non pas la vision

béatifique, non pas les joies du Paradis ni même la palme du

martyre, mais Bacchus en personne, cette promesse était pour le

moins remarquable selon les critères de l'Église primitive. Elle

accordait en effet à l'affection humaine une priorité sans

parallèle au cours du premier millénaire du christianisme. Ajoutons

que Serge et Bacchus n'étaient pas des frères biologiques - et

personne n'a jamais prétendu qu'ils l'étaient -, si bien que le

terme "frère" doit être entendu comme le reflet de

l'usage antique des subcultures érotiques ou de l'usage biblique

(particulièrement dans les versions grecques). En tout état de

cause, il possédait de fortes connotations érotiques».27

confession

entière et parfaite de me chercher et de m'obtenir, lorsque tu auras

achevé ta course. Car pour moi, la couronne de la justice est d'être

avec toi"».26

Et Boswell de souligner l'incongruité de

«la promesse de Bacchus, disant à Serge que, s'il suivait son

exemple, le Seigneur lui accorderait en récompense non pas la vision

béatifique, non pas les joies du Paradis ni même la palme du

martyre, mais Bacchus en personne, cette promesse était pour le

moins remarquable selon les critères de l'Église primitive. Elle

accordait en effet à l'affection humaine une priorité sans

parallèle au cours du premier millénaire du christianisme. Ajoutons

que Serge et Bacchus n'étaient pas des frères biologiques - et

personne n'a jamais prétendu qu'ils l'étaient -, si bien que le

terme "frère" doit être entendu comme le reflet de

l'usage antique des subcultures érotiques ou de l'usage biblique

(particulièrement dans les versions grecques). En tout état de

cause, il possédait de fortes connotations érotiques».27

Et c'est ainsi que «pour les

générations suivantes, Serge et Bacchus devinrent l'incarnation

même du "couple" de saints militaires : on les mentionnait

d'ordinaire ensemble et on les représentait souvent réunis (parfois

frottant des auréoles ensemble, ou à cheval, les naseaux de leurs

montures se touchant); ils furent le "couple" le plus

fréquemment invoqué dans les cérémonies d'union homosexuelle

[...]  Sévère d'Antioche déclarait au début du VIe

siècle qu'il lui fallait mentionner Bacchus en même temps que Serge

parce que "nous ne devrions pas séparer dans le discours ceux

qui furent unis dans la vie". Dans la version de loin la plus

courante de leurs biographies, Serge est présenté comme "le

doux compagnon et l'amant" de Bacchus».28 Si le culte des saints Serge et

Bacchus marqua surtout l'Église d'Orient, c'est probablement parce

qu'ils apparaissaient comme les héritiers des couples d'amants qui

formaient l'antique Bataillon sacré de Thèbes. En définitive,

comme le rappelle encore Boswell : «Si curieux que cela puisse

paraître à des esprits nourris d'une culture occidentale moderne,

qui fait de l'homosexualité un vice littéralement "innommable",

les peuples qui émergèrent de l'Antiquité païenne pour entrer

dans le Moyen Âge chrétien avaient plutôt tendance à mépriser

les relations hétérosexuelles, considérées comme une simple

commodité, comme un pur intérêt terrestre. Ils avaient en revanche

de bonnes raisons d'admirer la passion et les unions entre personnes

du même sexe - culte résiduel des attachements entre deux hommes

pouvant aller jusqu'aux nombreux exemples de martyrs militaires

réunis dans la mort, par l'amour qu'ils éprouvaient pour Dieu et

l'un pour l'autre. Tout cela permet de mieux comprendre qu'au moment

où l'Église finit par instaurer des cérémonies d'union certaines

aient pu concerner des couples homosexuels».29

Mais en 1215, au moment où le quatrième concile du Latran décidait

de sacraliser le mariage, les unions de même sexe devaient être

impérativement exclues.

Sévère d'Antioche déclarait au début du VIe

siècle qu'il lui fallait mentionner Bacchus en même temps que Serge

parce que "nous ne devrions pas séparer dans le discours ceux

qui furent unis dans la vie". Dans la version de loin la plus

courante de leurs biographies, Serge est présenté comme "le

doux compagnon et l'amant" de Bacchus».28 Si le culte des saints Serge et

Bacchus marqua surtout l'Église d'Orient, c'est probablement parce

qu'ils apparaissaient comme les héritiers des couples d'amants qui

formaient l'antique Bataillon sacré de Thèbes. En définitive,

comme le rappelle encore Boswell : «Si curieux que cela puisse

paraître à des esprits nourris d'une culture occidentale moderne,

qui fait de l'homosexualité un vice littéralement "innommable",

les peuples qui émergèrent de l'Antiquité païenne pour entrer

dans le Moyen Âge chrétien avaient plutôt tendance à mépriser

les relations hétérosexuelles, considérées comme une simple

commodité, comme un pur intérêt terrestre. Ils avaient en revanche

de bonnes raisons d'admirer la passion et les unions entre personnes

du même sexe - culte résiduel des attachements entre deux hommes

pouvant aller jusqu'aux nombreux exemples de martyrs militaires

réunis dans la mort, par l'amour qu'ils éprouvaient pour Dieu et

l'un pour l'autre. Tout cela permet de mieux comprendre qu'au moment

où l'Église finit par instaurer des cérémonies d'union certaines

aient pu concerner des couples homosexuels».29

Mais en 1215, au moment où le quatrième concile du Latran décidait

de sacraliser le mariage, les unions de même sexe devaient être

impérativement exclues.

Il est vrai, comme le note Boswell,

que «bien qu'on ait pu considérer ces relations comme des

engagements sentimentaux irrévocables, impérieux et souverains, à

cette époque le "mariage" n'était pas envisagé au

premier chef comme l'instrument de l'épanouissement affectif ou

sexuel, mais simplement comme une méthode pour relever ou perpétuer

une succession dynastique. Les unions homosexuelles ne représentaient

donc ni une menace contre le mariage hétérosexuel, ni une solution

de remplacement»,30

ce qui le rendait particulièrement fragile pour une morale qui

plaçait le célibat au-dessus même du mariage! Alors que

«l'existence d'une répression opiniâtre et efficace contre les

comportements homosexuels ne remonte, en Europe, qu'au XIIIe

siècle; elle ne fut jamais courante dans l'Orient byzantin».31

En Occident, c'est la campagne meurtrière que le roi de France

Philippe le Bel entreprit contre l'Ordre des

chevaliers du Temple et conduisant à son extinction (1314), qui sonna le glas de ces pratiques jugées de plus en plus négativement.

Il a été d'usage, tout au long du

Moyen Âge occidental, de reproduire le modèle des unions du même

sexe, surtout pour les hommes - Boswell avoue en savoir très peu sur

les unions entre lesbiennes -, qu'on retrouve dans nombre de textes

anciens : «Dans un récit des Gesta romanorum, deux

chevaliers "s'aimaient mutuellement" (mutuo se

dilexerunt) et décidèrent de conclure une alliance en buvant

chacun symboliquement de petites quantités du sang de l'autre.

Dorénavant, en vertu du lien ainsi forgé, aucun ne "divorcerait"

de l'autre "dans la prospérité ni dans l'adversité", et

tout ce que l'un gagnerait serait partagé équitablement avec

l'autre. Puis ils "vécurent pour toujours dans la même

maison". L'un d'eux était sage et l'autre stupide, et le récit

roule sur les reproches qu'ils s'adressent réciproquement pour avoir

respecté si fanatiquement leur promesse de "ne pas divorcer"

qu'ils ont fini par affronter la mort ensemble. Le chevalier sage

déclare que le sot aurait dû lui faire confiance au moment où ils

ont dû faire un choix difficile, tandis que le sot réplique qu'en

vertu de leur serment il aurait suivi le sage partout; celui-ci

aurait donc dû insister. La morale de l'histoire, telle qu'elle nous

est transmise, est que l'union des deux chevaliers est une image de

l'union du corps et de l'âme, l'une étant plus sage que l'autre».32

sexe, surtout pour les hommes - Boswell avoue en savoir très peu sur

les unions entre lesbiennes -, qu'on retrouve dans nombre de textes

anciens : «Dans un récit des Gesta romanorum, deux

chevaliers "s'aimaient mutuellement" (mutuo se

dilexerunt) et décidèrent de conclure une alliance en buvant

chacun symboliquement de petites quantités du sang de l'autre.

Dorénavant, en vertu du lien ainsi forgé, aucun ne "divorcerait"

de l'autre "dans la prospérité ni dans l'adversité", et

tout ce que l'un gagnerait serait partagé équitablement avec

l'autre. Puis ils "vécurent pour toujours dans la même

maison". L'un d'eux était sage et l'autre stupide, et le récit

roule sur les reproches qu'ils s'adressent réciproquement pour avoir

respecté si fanatiquement leur promesse de "ne pas divorcer"

qu'ils ont fini par affronter la mort ensemble. Le chevalier sage

déclare que le sot aurait dû lui faire confiance au moment où ils

ont dû faire un choix difficile, tandis que le sot réplique qu'en

vertu de leur serment il aurait suivi le sage partout; celui-ci

aurait donc dû insister. La morale de l'histoire, telle qu'elle nous

est transmise, est que l'union des deux chevaliers est une image de

l'union du corps et de l'âme, l'une étant plus sage que l'autre».32

Au moment où Dante rédigeait son

récit du dernier cercle du  Purgatoire, l'Europe était sous la

conduite d'une campagne répressive visant à assimiler la sodomie à tout ce qui pouvait la discréditer : les Juifs, les hérétiques,

les sorcières, les Musulmans... Car il faut bien souligner que ce n'était

pas la sodomie qui discréditait les uns et les autres, mais bien les

uns et les autres qui avaient charge de discréditer les sodomites.

La campagne homophobe avait été amorcée en pleine croisade par

Pierre Damien (v. 1007-1072) moine-ermite, puis camaldule (sous-ordre

des bénédictins), enfin évêque puis cardinal avant de recevoir la

canonisation à sa mort. Il prononça une série de sermons virulents

et publia des attaques en règle contre la pratique de

l'homosexualité qui semblait se développer parmi les croisés au

Proche-Orient. C'est cette campagne qui culmina avec les accusations

portées contre l'Ordre du Temple.

Purgatoire, l'Europe était sous la

conduite d'une campagne répressive visant à assimiler la sodomie à tout ce qui pouvait la discréditer : les Juifs, les hérétiques,

les sorcières, les Musulmans... Car il faut bien souligner que ce n'était

pas la sodomie qui discréditait les uns et les autres, mais bien les

uns et les autres qui avaient charge de discréditer les sodomites.

La campagne homophobe avait été amorcée en pleine croisade par

Pierre Damien (v. 1007-1072) moine-ermite, puis camaldule (sous-ordre

des bénédictins), enfin évêque puis cardinal avant de recevoir la

canonisation à sa mort. Il prononça une série de sermons virulents

et publia des attaques en règle contre la pratique de

l'homosexualité qui semblait se développer parmi les croisés au

Proche-Orient. C'est cette campagne qui culmina avec les accusations

portées contre l'Ordre du Temple.

L'Ordre avait été fondé en 1119,

autour de Hugues de Payns par quelques chevaliers qui se donnèrent

«la mission d'assurer en Terre Sainte la sécurité le long des

routes empruntées par les pèlerins. Leur association devient un

ordre régulier, l'ordre du Temple, ainsi nommé parce que son

quartier général est installé, à Jérusalem, dans l'ancienne

mosquée Al-Aqsa, assimilée par les croisés au Temple de Salomon.

Les templiers sont organisés selon une hiérarchie qui reflète

celle de la société du temps, et qui leur permet de s'ouvrir à

toutes les  couches sociales : les chevaliers combattent à cheval,

les sergents à pied, les chapelains prient et distribuent les

sacrements. Une division des tâches est par ailleurs établie entre

les commanderies d'Occident, qui servent de maison de retraite pour

chevaliers âgés, en même temps que de centres de recrutement, et

les établissements d'Orient, au rôle directement militaire,

forterersse de Gaza, de Saphiet, de Tibériade, de

Chastel-Pèlerin...».33

couches sociales : les chevaliers combattent à cheval,

les sergents à pied, les chapelains prient et distribuent les

sacrements. Une division des tâches est par ailleurs établie entre

les commanderies d'Occident, qui servent de maison de retraite pour

chevaliers âgés, en même temps que de centres de recrutement, et

les établissements d'Orient, au rôle directement militaire,

forterersse de Gaza, de Saphiet, de Tibériade, de

Chastel-Pèlerin...».33

L'Ordre organisait des quêtes afin

d'assurer le transport des croisés vers les lieux de combats. C'est

ainsi qu'il finit par devenir une véritable banque, thésaurisant